Q:アドリブ部分の長さはどうやって決めているのですか?

A:普通のジャズでは前回お話しした「伝統的な枠」、つまり作曲された曲の区切りの長さ(32小節とか、歌謡曲でいうと1番2番と繰り返しますよね、あの各番の長さ。「コーラス」なんて呼んだりします)を 単位として2回とか3回とか決めただけ(決めないで好きなだけやることも)繰り返すのが一般的です。

レコーディングの時はソロの順番とかアドリブを何コーラスやるか、決めておくのが普通ですがテイク(同じ曲を何度か録音するとき2テイクとか3テイクとかいいます)によって異なることもあります。

フリー・ジャズの場合は「伝統的な枠」はないわけですから時間的な制約、もしくは演奏家がその曲で表現しようとしたことが出来るまで(或いはあきらめがつくまで?)続けます。

ソロの終わりに決まった音型を出すこともありますが、普通は雰囲気でわかります。

Q:現在、フリー・ジャズのプレーヤーはいるのですか?

A:もちろんいます。基本的にマイナーな世界ですからフリー・ジャズを良く聞く人以外まで誰でも知っているというような人はいないですが。

オーネット・コールマンやセシル・テイラーは現役で活躍していますし、今日お聴かせするヨーロッパのプレーヤーも何度も来日して演奏しています。

Q:前回のポール・ブレイの "Mr.Joy" は「フリー・ジャズっぽく」聞こえませんが?

A:あの演奏も「決まった和音進行・小節数」に従って演奏しているわけでなく、テーマ部分以外は完全に即興で演奏されていますので「フリー・ジャズ」と呼んでいるわけです。

さて、1960年代におけるジャズの最先端の部分を聞いてまいりましたが、60年代後半のジャズ界は1967年に当時のジャズの精神的指導者的存在であったジョン・コルトレーンが亡くなり、コールマン、テイラー、ブレイ、アイラーたちは相変わらずメジャー・レーベルからは不遇な扱いを受け続け、シカゴではAACMの活動が活発化してくる、という一種混沌とした状況にあったといって良いと思います。

今日は、60年代後半から70年代にかけてのもう一人のジャズの巨人マイルス・ディビスの動向と、フリー・ジャズが世界中のジャズ演奏家に与えた影響を見ていきたいと思います。

1."It's About That Time / Sanctuary / The Theme" Miles Davis "1969MILES"1969

1960年代中頃にマイルス・ディビスはウエイン・ショーター(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)というメンバーのコンボで活躍し究極の4ビートジャズと言える素晴らしい作品を数多く発表しました。

そして60年代後半になるとコンボのメンバーを一新し、新たな領域へ踏み込んでいきます。それはフリー・ジャズの成果をふまえた上にロック・リズムを取り入れた「エレクトリック・フリー・ジャズ」とでも呼びたい、全く新しい音楽でした。

この演奏は1969年6月にフランスで録音されたライブの記録です。サックスのショーター(ここではソプラノ・サックスを吹いています)だけ留任、ピアノはチック・コリア、ベースはデイブ・ホランド、ドラムはジャック・デジョネットです。ロックリズムを基本としながら柔軟に変化するリズム・セクションにのって激しいフリー・フォームのソロが繰り広げられます。

この録音の3週間後、マイルスは「ビッチェズ・ブリュー」という孤高の大傑作を録音します。(昨年のの講座で紹介しました)しかし、「エレクトリック・フリー・ジャズ」の路線は急速に変化していきました。

リズムセクションの要であったベースのホランドにウッド・ベースの代わりにエレキ・ベースで決まったパターンを弾かせるようになり、ドラムも一定のリズムの連続が求められ、数年後にはドラム、ベースはR&Bのミュージシャンに変わっていきます。

つまり、マイルスはフリー・ジャズののようにリズムセクションが自由に演奏を変化させリードしていく音楽ではなく、リズムセクションは強力な一定のビートをキープし(制限のある中で強力なグルーヴを生み出していくやり方で、音楽的に後退したという訳ではありません)、その上にソリストが自由に即興をする音楽を目指していったように思います。

70年代に入り、マイルスの切り開いた領域から「フュージョン」と呼ばれた音楽が世界を席巻しました。

チック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエバー」ウエイン・ショーターは「ウエザー・レポート」などの電気楽器、ロックリズムを取り入れたジャズです。

フリー・ジャズの発展の一面に、それまで「ジャズ」はアメリカの音楽であり「アメリカ人(特にアメリカ黒人)」にしか本当の「ジャズ」は出来ないという考えを超越していった、ということが言えると思います。

すなわち、「伝統的な枠」を越えることによってアメリカ以外の世界各地で「アメリカのジャズの模倣」ではない、確固とした独自の「ジャズ」が生まれました。

まず日本の例として山下洋輔トリオを聴いてください。

彼は60年代中頃からフリー・ジャズを演奏し、70年代にはいると国内だけでなくヨーロッパでも高い評価を得ました。

この演奏はスイスの音楽祭のライブ録音で、曲は第二回に紹介したアルバート・アイラーの曲です。

アルト・サックスの坂田明はアイラーのメロディーから日本人なら誰でも知っているあの曲を引用し、最後にはボーカルによる表現にも挑戦しています。

ドラムは小山彰太です。山下トリオは前回のセシル・テイラーとよく比較されますが、テイラーは非常に個人的な音楽であるのに対して、山下は三人の間の音の相互反応がわかりやすく、三人一体となった表現が特徴と言えるでしょう。

今度はアメリカの演奏家が日本のフリー・ジャズ演奏家と共演しているのを聴いてください。

ソプラノ・サックスのスティーブ・レイシーは60年代以降フランスで活躍しているまたしても「孤高の」音楽家です。

東京で録音されたこのレコードではベースの吉沢元治、ドラムの富樫雅彦とのトリオで素晴らしい演奏を記録しています。

吉沢は初期の山下洋輔のコンボのメンバーでしたが、ベース・ソロによる表現を追求し、時々臨時のメンバーとしてグループで演奏する以外は1998年に亡くなるまで一人のコンサートを続けました。

富樫は十代のころから「天才ジャズ・ドラマー」と呼ばれた素晴らしい演奏家です。29歳のとき、70年代に入る直前に不幸な事故(詳細は書けない)によって下半身不随になるというアクシデントを乗り越え、独自のドラムセットによる繊細な表現方法を確立しました。

さて、ヨーロッパでは60年代後半からフリー・ジャズが盛んになりました。

現代音楽の伝統(?)のせいか、フリー・ジャズの無調の表現がアメリカより遙かに受け入れやすかったのではないかと思います。

イギリスのINCUS、ドイツのFMP、オランダのICP、というマイナー・レーベルから次々とアメリカのフリー・ジャズとは異なった味わいを持つ素晴らしい演奏が発表されました。

この演奏はドイツのペーター・ブロッツマン(ts)のアルバムですが、他のメンバーもエバン・パーカー(ts)、デレク・ベイリー(g)、フレッド・バン・ホーブ(p)、ブッチ・ニーベルガル(b)、ハン・ベニンク(ds)、というこれ以後のヨーロッパのフリー・ジャズ(ジャズという言葉も使われなくなります。フリー・ミュージック、インプロバイズド・ミュージックなどと呼ぶこともあります)の中心となる演奏家達です。

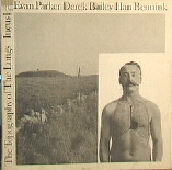

サックスのエバン・パーカー、ギターのデレク・ベイリー、ドラムのハン・ベニンクの三人による即興演奏です。

アメリカのフリー・ジャズと比べて、何と言いましょうか・・情念的なものでなくクールな感じを受けるのですがいかがでしょうか。

ベイリーとベニンクのデュオです。

ギターという楽器に対する固定観念を覆すようなベイリーの即興と強烈なリズム感とテクニックそしてユーモアをもつベニンク。

特にハン・ベニンクのドラムは多くのセッションに参加しヨーロッパのフリー・ジャズ(フリー・ミュージック)の発展の原動力になったと考えています。

僕は彼等のレコードを学生時代に聴いて、その自由さ・おもしろさに本当にショックを受けました。

これが僕の聴きたい・やりたい音楽だと思いました。

最後にヨーロッパのフリー・ジャズの最も初期の傑作の一つ、ブロッツマンの「マシン・ガン」を聴いてください。

タイトル通りの銃撃のような音からラストのロックのパロディのようなアンサンブルまで、サックス三人(ブロッツマン、パーカー、ブロゥカー)ベース二人(ニーベルガル、コワルド)ドラム二人(ベニンク、ジョンソン)ピアノ(ホーブ)の八人編成で強力な演奏が聴けます。