<怪盗ルパンの

館のトップへ戻る

>

「驚 天動地」(長 編)

LE FORMIDABLE ÉVÉNEMENT

<ネ タばれ雑談その2>

☆陸続きになったフランスとイギリス

この小説の舞台となるのは、大陸のフランスと島国イギリス(島の名前はグレートブリテン島で、海峡に面するのはイングランド)の間に広がる海、「英仏海峡」だ。イギリス側で「English Channel」、フランス側では「Manche」と呼ばれ、海峡の北の出口にあたるドーバー海峡(フランスでは「カレー海峡」)が一番狭く、ここでは英仏両国の間は34kmほどしかない。この物語のフランス側の舞台となるディエップあたりだと対岸まで100km程度はあり、南西へ向かって次第に間が広がって行く。

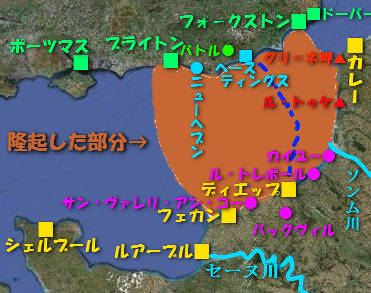

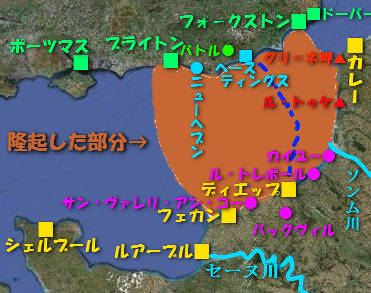

この英仏海峡に、地殻変動により「地峡」ができてしまう、という文字通り驚天動地の事態が発生しちゃうわけだが、主人公たちの動向を英仏海峡の地図を横目に確認してみよう。

物語の冒頭、最初に出てくるのはイギリス側の港町ブライトンだ。このあとシモンとイザベルの二人はニューヘブンから船に乗って対岸のディエップに渡ろうとするが、海峡で異変に巻き込まれる。九死に一生を得てディエップにたどりつくものの、ショックからイザベルはシモンのもとを離れてイギリスに帰ってしまう。なお、シモンとベークフィールド卿の会話で出てくる「ベークフィールド」の仏名「バックヴィル」はディエップから南にいったところに確かに存在する。

物語の冒頭、最初に出てくるのはイギリス側の港町ブライトンだ。このあとシモンとイザベルの二人はニューヘブンから船に乗って対岸のディエップに渡ろうとするが、海峡で異変に巻き込まれる。九死に一生を得てディエップにたどりつくものの、ショックからイザベルはシモンのもとを離れてイギリスに帰ってしまう。なお、シモンとベークフィールド卿の会話で出てくる「ベークフィールド」の仏名「バックヴィル」はディエップから南にいったところに確かに存在する。

その後、地震が頻発して英仏両岸とも大きな被害を出し、海底から新たな陸地が隆起する。シモンはディエップからこの未踏の陸地をフランスの海岸(この地方は「奇岩城」でおなじみのように断崖海岸になっている)を横目に北へと進んでゆく。ル・トレボールやカイユー、そしてル・トゥケの岬の先にいるのだと自分の位置を確認しながら進んでいくと、イギリスのヘースティングズから歩いて来たイギリス人と遭遇、英仏が陸続きになったことに気づくのだ(左図で青い点線がシモンの推定歩行ルート)。

そこからヘースティングスに歩いてゆき、イザベル父子(近くのバトルに住んでいる)やカルケール先生と再会、フランス側のフェカンからグリ=ネ岬、イギリス側のブライトンの西からフォークストンま での海底が隆起して陸地になってしまったと教えられる。これに基づいて地図上に隆起部分を描いてみると、図のようになるわけだ。実際にはもう少し複雑な海 岸線になるのだろうが、だいたいのイメージはつかめるだろう。まさに「地峡」あるいは「陸橋」ともいうべき地形が出来上がってしまうのである。

この新陸地はまだ誰のものでもなく、官憲支配も及ばないため弱肉強食の無法地帯になってしまう(日本でいうところの「リアル北斗の拳」(笑))。物語の終盤になってようやくフランス軍・イギリス軍が乗り出してくるのだが、その両軍が衝突寸前の事態になったこともチラッと触れられている。

近代以後、欧米諸国が世界中を探検して植民地化していく過程で、陸地については「第一発見国のものとする」というルールが確立した。そこに先住民がいよう が無人島だろうがお構いなしで、そこを明確に支配している国家がない限りは「見つけたモン勝ち」となっていたのだ。それは海底火山の噴火で「新島」が出現 した場合も同様で、日本近海で明神礁が出現した際もあわよくばと各国の船が周辺に集まったという話もある。『驚天動地』で描かれたような英仏海峡に新大地 が隆起した場合も恐らく同様で(こんな大掛かりで急激なケースがあるとは思えないけど)、 「発見」は双方一斉にやってるだろうから、軍隊による実効支配を広げたモン勝ちになるのだろう。新大地を見下ろせる山の頂上に両国軍が自国の国旗を立てよ うと争ったという描写もあり、本当にこんな事態が起こった場合、ひとむかし前なら実際に英仏両軍衝突はありえたと思える。

結局はシモン がうまく仲裁して英仏両軍はほこをおさめる。だがイギリスにしてみれば自国の最大の防衛ラインである「海」がなくなって隣国と陸続きになってしまったわけ で、これは国防上深刻な問題でもあった。イギリス首相の演説によるとこの直後にドイツがフランスに同盟を呼びかけ、「一緒にイギリスを攻めよう」ともちか けたことになっているのも面白い(後述するように時代設定は20世紀半ばの「近未来」なのでドイツ帝国ではない)。ま、この小説におけるフランス政府は乗らなかったが。

この事件の後、シモンはこの新領土の「高等弁務官」になって治安の回復につとめた。「高等弁務官」というのはいろんな場面で使われる言葉だが、ここでは植民地の支配にあたる行政官のことと思われる。だとするとこの土地はひとまずフランスの領土ということになったのかもしれない(シモンが最初に地峡を横断した人間ということもある)。のちにこの地峡の真ん中に運河が掘られ、そこを国境にして英仏がほぼ半分ずつ分け合うということになったというから、英仏共同統治に近かったのかもしれないが。

☆英仏海峡隆起はありえるか?

地震大国の 日本では『日本沈没』の設定に一定のリアリティを感じることができるのだが、フランスではどうなんだろう?地理で習うように大地震が起こるのは「造山帯」 の地域であって、ヨーロッパでは南部が「アルプス・ヒマラヤ造山帯」に属するため、イタリアでは地震も多いし火山もある。フランスでも南仏方面ではそこそ こ地震があるようだ。しかし英仏海峡方面となると…?

ところがどっこい。調べてみたら日本と比べて多いとは言えないまでも、英仏海峡付近でも歴史上そこそこに地震が起こっていた(このサイト(仏文)が参考になる)。記録がしっかりしてくる19世紀以降で見てもノルマンディー地方で数年に一度くらいのペースでそこそこの地震があることが分かる。作中でカルケール先生が言及する「1912年のソンム県の地震」というのはどうしても見つからなかったが、同じ年の10月22日にシェルブール方面で地震が起こってかなり住民の恐慌を招いたというから、これをモデルに創作したのかもしれない(浮上する陸地の設定上ソンム方面に変えたのかも)。

カルケール先生が説明する英仏海峡とフランスの地質学的特質についてはさすがに筆者も調べられないが、恐らく大筋では正確(当時の学説レベルの話だけど)だ ろうと思う。海底の断層については「カルケール断層」なんて勝手に名付けちゃってるところを見ると創作なのだろうが、リアリティをもたせるために当時の地 質学の研究をそこそこ参考にしたのだと思う。プレートテクトニクスこそ出てこないが、地球内部の「火の玉」を包む薄い地殻と、そこに「本のページのよう に」積み重なる地層、圧力で押し合いへしあいする断層や褶曲、地塁(ホルスト)といった地形の説明は現在でもほぼそのまま使えるものだと思う。

ドイツの気象学者アルフレート=ウェゲナー(Alfred Lothar Wegener,1880-1930)が「大陸移動説」を最初に発表したのは1912年のこと。よく知られるように彼はアフリカ西岸と南アメリカ東岸の海岸がぴったりとくっつくことに気づき(気付いた人はそれ以前にもいたそうだが)、 古生物学や古気象学の間接証拠も挙げて「一つだった大陸が分離した」という説をとなえたが、彼が地質学専門ではなかったこと、当時の地質学では大陸が移動 するメカニズムを説明できなかったこともあって、学術的には受け入れられなかった。彼の研究が「再発見」されるのは彼の死後しばらく経った1950年代以 後のことで、1960年代にはほぼ定説として受け入れられるようになった。日本においてこれを一般に広く知らしめたのが『日本沈没』であることは言うまで もない。

作中に言及もないのであくまで想像にすぎないのだが、ルブランもウェゲナーの説を聞きかじるぐらいはしたのではなかろうか。「大地だっ て不動のものではない」という発想がないとこういう小説は書けないんじゃないかと思うのだ。もっとも「大陸移動説」以前に大洋をはさんだ両側に似た生物が いることを説明するための「陸橋説」というのはあったので、そっちをヒントにした可能性もあるが。

☆英仏海峡の歴史

さて、フィクションの世界から離れて、物語中で何度も言及される実際の英仏海峡の歴史を眺め渡してみよう。

日本列島も一万数千年前ま で大陸と陸続きだった、と誰もが歴史の授業の最初で習うが、実はイギリスの「グレートブリテン島」も同じことで、およそ一万年前までヨーロッパ大陸とは陸 続きになっていた。このことはルブランの執筆時期にもすでに知られていたようで、物語の中でシモンとドロレスが新大地の上に石造りの「古代の住居」を見つ け、ここにかつて人間が住んでいたことを確認する場面もそういった知識に基づいていると思われる。調べたところ、実際に20世紀後半になってイギリスの海 岸近くの海底から中石器時代の遺跡が発見されているそうで、ルブランの創作がなかなかリアルなものであることが裏付けられる。

一万年ほど前に英仏海峡ができあがる。その後、シモンが隆起した大地を歩きながら「ゴール人や、ローマ人や、フランク族や、サクソン人にも踏まれていない処女地」と思いを馳せているように、この海峡を越えてさまざまな民族がグレートブリテン島に渡っていった。

「ゴール人」というのは現在のフランスがかつてローマ帝国から「ガリア」と呼ばれていたころの住人たちで、このうちケルト系の民族がまず海を越えてゆき、 現在のウェールズ、スコットランド、アイルランドの人々の祖先となった。その後ガリアを征服したローマ帝国も海を越えてグレートブリテン島を支配下に入 れ、やがて帝国の衰退と共に5世紀には撤退する。そのあとにやってきたのがゲルマン系の「アングロ・サクソン族」で、彼らが征服した地が「イングランド」 となる。

1066年にヴァイキングの子孫であるフランスのノルマンディー公ギョームが軍を率いて海を渡り、イングランド王ハロルド2世の軍をこの小説でも出てくるヘースティングズに撃ち破って、イングランドを征服、イングランド王ウィルヘルム1世となる(ノルマンの征服)。この戦いで戦死したハロルドの遺体を探した悲劇の女性が、ルパンファンにはおなじみの「白鳥の首のエディス」である。シモンもノルマンの征服に思いを馳せながら、ハロルドとエディスの悲劇を思い浮かべていた。ノルマンディ出身の彼にとっては「二度目のノルマンの征服」でもあるのだ。

その後、英仏百年戦争など、海峡をはさんださまざまなドラマが続くが、一気に話を飛ばして18世紀へ。この海峡に海底トンネルを掘ろうというアイデアが生 まれたのは意外に古く、まだフランス革命以前の1751年にアミアンの科学アカデミーが募集した英仏連絡アイデアコンテストに応募して賞を受けた技師ニコラ=デマレ(Nicolas Desmarets,1725-1815)のアイデアが最古とされる。それから半世紀が過ぎたナポレオン時代の1802年にアルベール=マシュー=ファビエ(Albert Mathieu-Favier)がより具体的な海底トンネル計画を提案、海に阻まれてイギリス本土への軍事行動がとれなかったナポレオン1世も注目するが当時の技術ではまだまだ実現は難しかった。

それからも断続的に海底トンネルの案は出されるが、いよいよ具体的になったのはフランスはナポレオン3世、イギリスはビクトリア女王の 治世であった1860年代のこと。1868年に「英仏海峡トンネル委員会」が設立され試掘も決定されるが、1870年の普仏戦争とナポレオン3世失脚のた め頓挫。1878年になってようやく本格的に掘削が開始されるものの出水事故もあって思うように進まず、結局1883年に計画自体の中止が決定された。技 術的な理由もあるが、予算面と軍事面(やはり英仏双方とも軍部は“陸続き”を警戒したらしい)の理由が大きかったようだ。

その後もトンネル計画は現れては消えてを繰り返す。二度の大戦において、とくに第二次大戦においては英仏海峡は軍事上非常に重要な意味をもった。ナチス・ ドイツはフランスを占領したもののイギリス本土には空襲とミサイル攻撃でしか手は出せず、「ノルマンディー上陸作戦」で連合国軍が形勢を逆転させ、フラン ス解放、やがてナチスドイツ滅亡へと歴史は展開する。

戦後の1960年代から再び海底トンネル計画が具体的になり、1978年に掘削開始となる がまた中断。その後1986年に本格的に着工が始まり、1994年についに完成、英仏間の直通列車の営業運転が開始された。鉄道のみの結びつきではある が、こうして歴史をふりかえってみれば今の状況というのはやはり大変なことなんだと実感できる。

☆これはいつの時代の話か?

面白いのはこの『驚天動地』の冒頭、英仏海峡に異変が次々と起こるなかで「英仏海峡トンネルの崩壊」がさりげなく書かれていることだ。死亡者は一人も出ず、「十年の努力を水泡に帰し、数十億の金を無駄にした」と触れられているだけだが、ルブランがこの小説を書いた時点ではもちろん英仏海峡トンネルは存在していない。ルブランはこの小説の時代設定を「英仏海峡トンネルがすでに開通した近未来」に置いているわけで、これもまたまさに「SF」なのである。

ここでまた気になるのが小松左京『日本沈没』。あれも執筆当時は完成していなかった「青函トンネル」が作中ではすでに開通していて、やはり「近未来」に時代設定されているのだ。こういうあたりも実によく似ていると思ってしまうのだが…。

ルブランは作中で年代設定を具体的には示していない。ただ手がかりはあって、冒頭の「はしがき」で、この驚天動地の大異変について「この五十年来、回想録、研究書、実録、空想物語など、じつにさまざまな書物が書かれてきた」と記し、この出来事が「二十世紀のあいだじゅう世界の運命に影響を与えつづけた」とも書いている。この記述からするとこの物語の設定上の執筆年代は「20世紀末か21世紀初頭」と思われ、大異変が起こったのはその50年ほど前、20世紀半ばではないかと推測される。なお、大異変を予言するカルケール先生(どんな大異変が起ころうと、凶悪犯罪が起ころうと、徹底してマイペースで学術論議と研究に没頭するこの人、実にいいキャラだなぁ)の論文のタイトルは「2000年に英仏海峡で起こること」だった。

手がかりは他にもある。物語は5月29日に始まり、大異変が6月4日に発生、6月20日あたりまでの事件が語られている(「その後」も簡単に)が、このうち6月3日について「火曜日」と いう明記があるのだ。万年カレンダーで調べてみると、20世紀半ばで6月3日が火曜日になるのは「1947年」と「1952年」の二つ。確定はできない が、ルブランは執筆時点よりだいたい30年後を想定していたと考えていいのではないだろうか。そのころまでに英仏海峡トンネルは結局できてないんだけど。

ところで物語の中でシモンたちが「海底ケーブル」を 目印にそれに沿って歩いていく描写がある。海底ケーブルと聞くと海底トンネルなみに当時は「近未来」なんじゃないかと思ってしまったが、調べてみるとドー バー海峡間の海底ケーブル(電信用)は19世紀半ばにとっくに実現していて、20世紀初頭には列強各国が植民地間に海底ケーブルを敷設してほぼ世界中をカ バーしてしまっていた。

冒頭の相次ぐ船舶遭難事件のところで、あの有名な「タイタニック号」の 沈没事故がとりあげられている。これは第一次世界大戦前の1912年に起こったもので、当然ルブランや当時の読者には記憶に新しいものだった。大友徳明氏 が訳者あとがきで出所不明の話ながらルブランがタイタニック号沈没にヒントを得てこの小説を書いたらしいと記していて、実際その可能性は高いと思う。余談 ながらフランス・カナダ合作で製作されたTVアニメ「アルセーヌ・ルパン」(英題「Night Hood」)ではルパンの活躍時期が1920年代に設定されていて、少年時代のルパンが父と共にタイタニック号に乗っていたという創作がくわえられ、大人になったルパンが海底のタイタニック号から思い出の品を取り出そうとする話がある。

沈没船の財宝をめぐっては今日でもしばしば所有権争いが国際問題になるほどだが、英仏海峡にも大昔からかなりの船が沈んでいて、かなりのお宝があるんじゃ ないかという話はある。ルブランもそこからアイデアを思いついたのだと思うが、海底が隆起して沈没船が地上に現れ、その財宝をめぐって…という展開はかな り斬新。というか、他に例がないんじゃないかな、こういうの。

しめくくりに、もうひとつ本作に見えるルブランの先見性に触れておこう。

物語のラスト、隆起した新大地はフランスとイギリスとで折半される。そしてシモンが高等弁務官官舎とした沈没船「ヴィル=ド=ダンケルク号」において、「イギリスとフランスが永遠の友情を誓い、ヨーロッパ合衆国の基礎を固める公文書の調印」が行われたと書かれている。原文の「États-Unis d’Europe」は「ヨーロッパ合衆国」あるいは「ヨーロッパ連邦」と訳されるもので、19世紀からすでに主張されていた。「États-Unis d’Europe」という表現を最初にしたのはあの文豪ビクトル=ユーゴーの1849年の演説だというのも興味深い。

悲惨な第一次世界大戦を経験したことで、戦後に「ヨーロッパ合衆国」構想はより具体的に議論されるようになる。ルブランがこの小説を発表した1920年はまさにそういう時期で、ルブランもチラッとではあるがそうした理想を小説の中に紛れ込ませたのだろう(でもドイツはやっぱり敵視してるんだよな)。のちに「EUの父」と呼ばれる、オーストリア貴族で母親が日本人のリヒャルト=クーデンホーフ=カレルギー(Richard Nicolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi,1894-1972)が「汎ヨーロッパ主義」を著して大きな反響を呼ぶのは1923年のことで、『驚天動地』はそれより3年早かった。カレルギーらの努力により「ヨーロッパ共同体」の段階を経て現在の「ヨーロッパ連合(EU)」が 発足したのが1992年。英仏海峡トンネルがその2年後に開通していることと併せて、ルブランが小説中で考えたことは20世紀末になってようやく実現した ことになる。そしてその小説の「設定上の執筆時点」が20世紀末と想定されることも考えると、なかなかの「予言者」ぶりではないかと思うのだ。

<怪 盗ルパンの館のトップへ戻る >

「驚 天動地」(長 編)

LE FORMIDABLE ÉVÉNEMENT

<ネ タばれ雑談その2>

☆陸続きになったフランスとイギリス

この小説の舞台となるのは、大陸のフランスと島国イギリス(島の名前はグレートブリテン島で、海峡に面するのはイングランド)の間に広がる海、「英仏海峡」だ。イギリス側で「English Channel」、フランス側では「Manche」と呼ばれ、海峡の北の出口にあたるドーバー海峡(フランスでは「カレー海峡」)が一番狭く、ここでは英仏両国の間は34kmほどしかない。この物語のフランス側の舞台となるディエップあたりだと対岸まで100km程度はあり、南西へ向かって次第に間が広がって行く。

この英仏海峡に、地殻変動により「地峡」ができてしまう、という文字通り驚天動地の事態が発生しちゃうわけだが、主人公たちの動向を英仏海峡の地図を横目に確認してみよう。

物語の冒頭、最初に出てくるのはイギリス側の港町ブライトンだ。このあとシモンとイザベルの二人はニューヘブンから船に乗って対岸のディエップに渡ろうとするが、海峡で異変に巻き込まれる。九死に一生を得てディエップにたどりつくものの、ショックからイザベルはシモンのもとを離れてイギリスに帰ってしまう。なお、シモンとベークフィールド卿の会話で出てくる「ベークフィールド」の仏名「バックヴィル」はディエップから南にいったところに確かに存在する。

物語の冒頭、最初に出てくるのはイギリス側の港町ブライトンだ。このあとシモンとイザベルの二人はニューヘブンから船に乗って対岸のディエップに渡ろうとするが、海峡で異変に巻き込まれる。九死に一生を得てディエップにたどりつくものの、ショックからイザベルはシモンのもとを離れてイギリスに帰ってしまう。なお、シモンとベークフィールド卿の会話で出てくる「ベークフィールド」の仏名「バックヴィル」はディエップから南にいったところに確かに存在する。その後、地震が頻発して英仏両岸とも大きな被害を出し、海底から新たな陸地が隆起する。シモンはディエップからこの未踏の陸地をフランスの海岸(この地方は「奇岩城」でおなじみのように断崖海岸になっている)を横目に北へと進んでゆく。ル・トレボールやカイユー、そしてル・トゥケの岬の先にいるのだと自分の位置を確認しながら進んでいくと、イギリスのヘースティングズから歩いて来たイギリス人と遭遇、英仏が陸続きになったことに気づくのだ(左図で青い点線がシモンの推定歩行ルート)。

そこからヘースティングスに歩いてゆき、イザベル父子(近くのバトルに住んでいる)やカルケール先生と再会、フランス側のフェカンからグリ=ネ岬、イギリス側のブライトンの西からフォークストンま での海底が隆起して陸地になってしまったと教えられる。これに基づいて地図上に隆起部分を描いてみると、図のようになるわけだ。実際にはもう少し複雑な海 岸線になるのだろうが、だいたいのイメージはつかめるだろう。まさに「地峡」あるいは「陸橋」ともいうべき地形が出来上がってしまうのである。

この新陸地はまだ誰のものでもなく、官憲支配も及ばないため弱肉強食の無法地帯になってしまう(日本でいうところの「リアル北斗の拳」(笑))。物語の終盤になってようやくフランス軍・イギリス軍が乗り出してくるのだが、その両軍が衝突寸前の事態になったこともチラッと触れられている。

近代以後、欧米諸国が世界中を探検して植民地化していく過程で、陸地については「第一発見国のものとする」というルールが確立した。そこに先住民がいよう が無人島だろうがお構いなしで、そこを明確に支配している国家がない限りは「見つけたモン勝ち」となっていたのだ。それは海底火山の噴火で「新島」が出現 した場合も同様で、日本近海で明神礁が出現した際もあわよくばと各国の船が周辺に集まったという話もある。『驚天動地』で描かれたような英仏海峡に新大地 が隆起した場合も恐らく同様で(こんな大掛かりで急激なケースがあるとは思えないけど)、 「発見」は双方一斉にやってるだろうから、軍隊による実効支配を広げたモン勝ちになるのだろう。新大地を見下ろせる山の頂上に両国軍が自国の国旗を立てよ うと争ったという描写もあり、本当にこんな事態が起こった場合、ひとむかし前なら実際に英仏両軍衝突はありえたと思える。

結局はシモン がうまく仲裁して英仏両軍はほこをおさめる。だがイギリスにしてみれば自国の最大の防衛ラインである「海」がなくなって隣国と陸続きになってしまったわけ で、これは国防上深刻な問題でもあった。イギリス首相の演説によるとこの直後にドイツがフランスに同盟を呼びかけ、「一緒にイギリスを攻めよう」ともちか けたことになっているのも面白い(後述するように時代設定は20世紀半ばの「近未来」なのでドイツ帝国ではない)。ま、この小説におけるフランス政府は乗らなかったが。

この事件の後、シモンはこの新領土の「高等弁務官」になって治安の回復につとめた。「高等弁務官」というのはいろんな場面で使われる言葉だが、ここでは植民地の支配にあたる行政官のことと思われる。だとするとこの土地はひとまずフランスの領土ということになったのかもしれない(シモンが最初に地峡を横断した人間ということもある)。のちにこの地峡の真ん中に運河が掘られ、そこを国境にして英仏がほぼ半分ずつ分け合うということになったというから、英仏共同統治に近かったのかもしれないが。

☆英仏海峡隆起はありえるか?

地震大国の 日本では『日本沈没』の設定に一定のリアリティを感じることができるのだが、フランスではどうなんだろう?地理で習うように大地震が起こるのは「造山帯」 の地域であって、ヨーロッパでは南部が「アルプス・ヒマラヤ造山帯」に属するため、イタリアでは地震も多いし火山もある。フランスでも南仏方面ではそこそ こ地震があるようだ。しかし英仏海峡方面となると…?

ところがどっこい。調べてみたら日本と比べて多いとは言えないまでも、英仏海峡付近でも歴史上そこそこに地震が起こっていた(このサイト(仏文)が参考になる)。記録がしっかりしてくる19世紀以降で見てもノルマンディー地方で数年に一度くらいのペースでそこそこの地震があることが分かる。作中でカルケール先生が言及する「1912年のソンム県の地震」というのはどうしても見つからなかったが、同じ年の10月22日にシェルブール方面で地震が起こってかなり住民の恐慌を招いたというから、これをモデルに創作したのかもしれない(浮上する陸地の設定上ソンム方面に変えたのかも)。

カルケール先生が説明する英仏海峡とフランスの地質学的特質についてはさすがに筆者も調べられないが、恐らく大筋では正確(当時の学説レベルの話だけど)だ ろうと思う。海底の断層については「カルケール断層」なんて勝手に名付けちゃってるところを見ると創作なのだろうが、リアリティをもたせるために当時の地 質学の研究をそこそこ参考にしたのだと思う。プレートテクトニクスこそ出てこないが、地球内部の「火の玉」を包む薄い地殻と、そこに「本のページのよう に」積み重なる地層、圧力で押し合いへしあいする断層や褶曲、地塁(ホルスト)といった地形の説明は現在でもほぼそのまま使えるものだと思う。

ドイツの気象学者アルフレート=ウェゲナー(Alfred Lothar Wegener,1880-1930)が「大陸移動説」を最初に発表したのは1912年のこと。よく知られるように彼はアフリカ西岸と南アメリカ東岸の海岸がぴったりとくっつくことに気づき(気付いた人はそれ以前にもいたそうだが)、 古生物学や古気象学の間接証拠も挙げて「一つだった大陸が分離した」という説をとなえたが、彼が地質学専門ではなかったこと、当時の地質学では大陸が移動 するメカニズムを説明できなかったこともあって、学術的には受け入れられなかった。彼の研究が「再発見」されるのは彼の死後しばらく経った1950年代以 後のことで、1960年代にはほぼ定説として受け入れられるようになった。日本においてこれを一般に広く知らしめたのが『日本沈没』であることは言うまで もない。

作中に言及もないのであくまで想像にすぎないのだが、ルブランもウェゲナーの説を聞きかじるぐらいはしたのではなかろうか。「大地だっ て不動のものではない」という発想がないとこういう小説は書けないんじゃないかと思うのだ。もっとも「大陸移動説」以前に大洋をはさんだ両側に似た生物が いることを説明するための「陸橋説」というのはあったので、そっちをヒントにした可能性もあるが。

☆英仏海峡の歴史

さて、フィクションの世界から離れて、物語中で何度も言及される実際の英仏海峡の歴史を眺め渡してみよう。

日本列島も一万数千年前ま で大陸と陸続きだった、と誰もが歴史の授業の最初で習うが、実はイギリスの「グレートブリテン島」も同じことで、およそ一万年前までヨーロッパ大陸とは陸 続きになっていた。このことはルブランの執筆時期にもすでに知られていたようで、物語の中でシモンとドロレスが新大地の上に石造りの「古代の住居」を見つ け、ここにかつて人間が住んでいたことを確認する場面もそういった知識に基づいていると思われる。調べたところ、実際に20世紀後半になってイギリスの海 岸近くの海底から中石器時代の遺跡が発見されているそうで、ルブランの創作がなかなかリアルなものであることが裏付けられる。

一万年ほど前に英仏海峡ができあがる。その後、シモンが隆起した大地を歩きながら「ゴール人や、ローマ人や、フランク族や、サクソン人にも踏まれていない処女地」と思いを馳せているように、この海峡を越えてさまざまな民族がグレートブリテン島に渡っていった。

「ゴール人」というのは現在のフランスがかつてローマ帝国から「ガリア」と呼ばれていたころの住人たちで、このうちケルト系の民族がまず海を越えてゆき、 現在のウェールズ、スコットランド、アイルランドの人々の祖先となった。その後ガリアを征服したローマ帝国も海を越えてグレートブリテン島を支配下に入 れ、やがて帝国の衰退と共に5世紀には撤退する。そのあとにやってきたのがゲルマン系の「アングロ・サクソン族」で、彼らが征服した地が「イングランド」 となる。

1066年にヴァイキングの子孫であるフランスのノルマンディー公ギョームが軍を率いて海を渡り、イングランド王ハロルド2世の軍をこの小説でも出てくるヘースティングズに撃ち破って、イングランドを征服、イングランド王ウィルヘルム1世となる(ノルマンの征服)。この戦いで戦死したハロルドの遺体を探した悲劇の女性が、ルパンファンにはおなじみの「白鳥の首のエディス」である。シモンもノルマンの征服に思いを馳せながら、ハロルドとエディスの悲劇を思い浮かべていた。ノルマンディ出身の彼にとっては「二度目のノルマンの征服」でもあるのだ。

その後、英仏百年戦争など、海峡をはさんださまざまなドラマが続くが、一気に話を飛ばして18世紀へ。この海峡に海底トンネルを掘ろうというアイデアが生 まれたのは意外に古く、まだフランス革命以前の1751年にアミアンの科学アカデミーが募集した英仏連絡アイデアコンテストに応募して賞を受けた技師ニコラ=デマレ(Nicolas Desmarets,1725-1815)のアイデアが最古とされる。それから半世紀が過ぎたナポレオン時代の1802年にアルベール=マシュー=ファビエ(Albert Mathieu-Favier)がより具体的な海底トンネル計画を提案、海に阻まれてイギリス本土への軍事行動がとれなかったナポレオン1世も注目するが当時の技術ではまだまだ実現は難しかった。

それからも断続的に海底トンネルの案は出されるが、いよいよ具体的になったのはフランスはナポレオン3世、イギリスはビクトリア女王の 治世であった1860年代のこと。1868年に「英仏海峡トンネル委員会」が設立され試掘も決定されるが、1870年の普仏戦争とナポレオン3世失脚のた め頓挫。1878年になってようやく本格的に掘削が開始されるものの出水事故もあって思うように進まず、結局1883年に計画自体の中止が決定された。技 術的な理由もあるが、予算面と軍事面(やはり英仏双方とも軍部は“陸続き”を警戒したらしい)の理由が大きかったようだ。

その後もトンネル計画は現れては消えてを繰り返す。二度の大戦において、とくに第二次大戦においては英仏海峡は軍事上非常に重要な意味をもった。ナチス・ ドイツはフランスを占領したもののイギリス本土には空襲とミサイル攻撃でしか手は出せず、「ノルマンディー上陸作戦」で連合国軍が形勢を逆転させ、フラン ス解放、やがてナチスドイツ滅亡へと歴史は展開する。

戦後の1960年代から再び海底トンネル計画が具体的になり、1978年に掘削開始となる がまた中断。その後1986年に本格的に着工が始まり、1994年についに完成、英仏間の直通列車の営業運転が開始された。鉄道のみの結びつきではある が、こうして歴史をふりかえってみれば今の状況というのはやはり大変なことなんだと実感できる。

☆これはいつの時代の話か?

面白いのはこの『驚天動地』の冒頭、英仏海峡に異変が次々と起こるなかで「英仏海峡トンネルの崩壊」がさりげなく書かれていることだ。死亡者は一人も出ず、「十年の努力を水泡に帰し、数十億の金を無駄にした」と触れられているだけだが、ルブランがこの小説を書いた時点ではもちろん英仏海峡トンネルは存在していない。ルブランはこの小説の時代設定を「英仏海峡トンネルがすでに開通した近未来」に置いているわけで、これもまたまさに「SF」なのである。

ここでまた気になるのが小松左京『日本沈没』。あれも執筆当時は完成していなかった「青函トンネル」が作中ではすでに開通していて、やはり「近未来」に時代設定されているのだ。こういうあたりも実によく似ていると思ってしまうのだが…。

ルブランは作中で年代設定を具体的には示していない。ただ手がかりはあって、冒頭の「はしがき」で、この驚天動地の大異変について「この五十年来、回想録、研究書、実録、空想物語など、じつにさまざまな書物が書かれてきた」と記し、この出来事が「二十世紀のあいだじゅう世界の運命に影響を与えつづけた」とも書いている。この記述からするとこの物語の設定上の執筆年代は「20世紀末か21世紀初頭」と思われ、大異変が起こったのはその50年ほど前、20世紀半ばではないかと推測される。なお、大異変を予言するカルケール先生(どんな大異変が起ころうと、凶悪犯罪が起ころうと、徹底してマイペースで学術論議と研究に没頭するこの人、実にいいキャラだなぁ)の論文のタイトルは「2000年に英仏海峡で起こること」だった。

手がかりは他にもある。物語は5月29日に始まり、大異変が6月4日に発生、6月20日あたりまでの事件が語られている(「その後」も簡単に)が、このうち6月3日について「火曜日」と いう明記があるのだ。万年カレンダーで調べてみると、20世紀半ばで6月3日が火曜日になるのは「1947年」と「1952年」の二つ。確定はできない が、ルブランは執筆時点よりだいたい30年後を想定していたと考えていいのではないだろうか。そのころまでに英仏海峡トンネルは結局できてないんだけど。

ところで物語の中でシモンたちが「海底ケーブル」を 目印にそれに沿って歩いていく描写がある。海底ケーブルと聞くと海底トンネルなみに当時は「近未来」なんじゃないかと思ってしまったが、調べてみるとドー バー海峡間の海底ケーブル(電信用)は19世紀半ばにとっくに実現していて、20世紀初頭には列強各国が植民地間に海底ケーブルを敷設してほぼ世界中をカ バーしてしまっていた。

冒頭の相次ぐ船舶遭難事件のところで、あの有名な「タイタニック号」の 沈没事故がとりあげられている。これは第一次世界大戦前の1912年に起こったもので、当然ルブランや当時の読者には記憶に新しいものだった。大友徳明氏 が訳者あとがきで出所不明の話ながらルブランがタイタニック号沈没にヒントを得てこの小説を書いたらしいと記していて、実際その可能性は高いと思う。余談 ながらフランス・カナダ合作で製作されたTVアニメ「アルセーヌ・ルパン」(英題「Night Hood」)ではルパンの活躍時期が1920年代に設定されていて、少年時代のルパンが父と共にタイタニック号に乗っていたという創作がくわえられ、大人になったルパンが海底のタイタニック号から思い出の品を取り出そうとする話がある。

沈没船の財宝をめぐっては今日でもしばしば所有権争いが国際問題になるほどだが、英仏海峡にも大昔からかなりの船が沈んでいて、かなりのお宝があるんじゃ ないかという話はある。ルブランもそこからアイデアを思いついたのだと思うが、海底が隆起して沈没船が地上に現れ、その財宝をめぐって…という展開はかな り斬新。というか、他に例がないんじゃないかな、こういうの。

しめくくりに、もうひとつ本作に見えるルブランの先見性に触れておこう。

物語のラスト、隆起した新大地はフランスとイギリスとで折半される。そしてシモンが高等弁務官官舎とした沈没船「ヴィル=ド=ダンケルク号」において、「イギリスとフランスが永遠の友情を誓い、ヨーロッパ合衆国の基礎を固める公文書の調印」が行われたと書かれている。原文の「États-Unis d’Europe」は「ヨーロッパ合衆国」あるいは「ヨーロッパ連邦」と訳されるもので、19世紀からすでに主張されていた。「États-Unis d’Europe」という表現を最初にしたのはあの文豪ビクトル=ユーゴーの1849年の演説だというのも興味深い。

悲惨な第一次世界大戦を経験したことで、戦後に「ヨーロッパ合衆国」構想はより具体的に議論されるようになる。ルブランがこの小説を発表した1920年はまさにそういう時期で、ルブランもチラッとではあるがそうした理想を小説の中に紛れ込ませたのだろう(でもドイツはやっぱり敵視してるんだよな)。のちに「EUの父」と呼ばれる、オーストリア貴族で母親が日本人のリヒャルト=クーデンホーフ=カレルギー(Richard Nicolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi,1894-1972)が「汎ヨーロッパ主義」を著して大きな反響を呼ぶのは1923年のことで、『驚天動地』はそれより3年早かった。カレルギーらの努力により「ヨーロッパ共同体」の段階を経て現在の「ヨーロッパ連合(EU)」が 発足したのが1992年。英仏海峡トンネルがその2年後に開通していることと併せて、ルブランが小説中で考えたことは20世紀末になってようやく実現した ことになる。そしてその小説の「設定上の執筆時点」が20世紀末と想定されることも考えると、なかなかの「予言者」ぶりではないかと思うのだ。

<怪 盗ルパンの館のトップへ戻る >