| YAMAHA TT-R250 (4GY) [2005.09.01]

2006.07.09 撮影 ボクの整備が行き届かなかったせいで、エンジンを焼きつかせてしまったセロー。 けれどこのままオフロードから離れるのはちょっと残念な気もするんですよね。せっかくオフが面白くなってきたところだったのにな!なんてことを吹聴しては周りから「思い切って新しいのを買いなよ」なんて焚きつけられたりして。 そんなある日、ふらりと立ち寄ったバイク屋に下取り車として入ってきていたTT250R。パッと見た感じ、程度がよくて値段もお手頃。「これだ」とばかりに即決です。なんだかもう泥沼ですよ、オフロードだけに。 なぜかまたヤマハ車。 んーホンダ党だったはずなんだけどな…? ■ヌブー乗り 聞いてはいたけれどシート高がちょっとすごい…。シート高895mmは小柄なライダーにはつらいです。乗り降りするときは、脚を相当振り上げないと跨げません。赤信号で止まれば常にバレエダンサー状態。血染めのトゥシューズはないけど、靴の先っちょでツンツンしている様はずいぶん格好悪く見えてるんでしょう。短足ゆえの悲劇です。 ■タイヤ交換 前オーナーが上手い人だったのか、そう頻繁には乗ってなかったのか、バイクがあまり傷ついていません。10年以上昔のバイクとは思えない。 オドメーターは4000km強を表示していますが、これが本当なら(この電気式メーターボックスは電圧低下で勝手にリセットがかかるという(笑)評判なので、数字は全くあてになりません)タイヤはおそらく新車時に交換して以降一度も替えてないのでしょうか。コンペタイヤっぽいブロックパターンのリアは、山が3分ほどしか残っていないので街中でも簡単にロック&ダンス。ストリートパフォーマーとしてデビューするならこれでもいいんですが、ここまで滑るとダートでは前に進むことすら疑わしい。そこで友達からダンロップD739の中古タイヤをもらって(山7分は残ってた)交換してみることに。 なかなかに手ごわい相手でしたが、なんとか一人で交換することができました。ビードストッパーが標準で入ってるもんだから面倒で。人によっては2つ入れると聞いたことがありますが、そんなタイヤ交換はもう一大事でしょうね…。何にしてもいい練習になりました。これで山道での急なパンクにも余裕で対応できます。 ■中古ならではの特典 中古品ゆえに他にもそれっぽいパーツが色々と付いていました。ラフ&ロードのスリップオンマフラーはあまりに喧しかったのでノーマルに戻しました。だけどそれ以来エンジンがどうもモタつくようなので、同時にメインジェットを変えてあった可能性もありますね。このへんはいづれ確認しなくては。 ハンドルは自前でAFAMのアルミに替えました。こけた時のノーマルハンドルの曲がりやすさは異常、とか言われたので。ついでに簡単なハンドガードもつけてみましたよ。 それと納車状態でフロントフォークの突き出し量がかなりあったので(20mmくらい?)ノーマルの0mmに戻しました。これで足つきはさらに厳しいものになりましたが、まぁ一応。 ■キャブレタ清掃 どうもモタつく感じが取れないうえに、雨の日にスロットルが一定の位置で固まるようになったため、一度キャブをばらしてみることにしました。スロットルバルブが磨耗していて、結露すると張り付くのかなと予想したんですが(そんなことってありえるんだろうか)原因を特定するには至らず。あ、ジェットの番数を確認してないや。それはまた今度に。 このまま閉じてしまうのはもったいないので、念のために清掃してみました。エアフィルタも含めて、吸気側をぜんぶ。…少し調子よくなったかな?プラシーボ効果ってやつかもしれないけど。 それにしても作業が難航しました。エアクリーナーボックスを外すときに邪魔になるサブフレームが、一部ボルトオンになっているってことに気がつくまでが長かった。キャブのすぐ横にはガスチャンバーがあってキャブを回すことはできないし、エアクリーナーボックスはフレームの中にがっちりはまり込んでるし、どうやってキャブを出すべきか悩みましたよ、もう。 ■オイルについて オイルの劣化が激しいのは、熱的に厳しいエンジンだから?乗り始めたころはなぜか約1000kmでフィーリングがガタ落ちしてしまい、オイルを抜いてみると真っ黒、といった状態。試しに一度フラッシングしてみました。ま、気分的に納得できたのでやって良かったですけど、効果のほどは正直よくわかりません(笑)。オイルも最近になって少しは持つようになってきたのか、2000kmを超えてもフィーリングがガタ落ちすることはなくなりました。乗り方の問題なのかな? よく使う銘柄はMOTULの5100(15-50w)。安売りしてるときは即買いです。 今のところはこれで問題ないみたいです。 ■サイドバック しゅーいちさんという方にラフ&ロードの振り分けバッグを譲ってもらいました。早速TTに着けて走ってみましたが…サイドカバーが溶けた…(笑)。どうやらバッグの重みがサイドカバーに乗って、マフラーとサイドカバーを密着させてしまうようです。サブフレームを作らないとダメっぽい。 うぬぬ…いつか… ツーリングアイテムとしてハンドルに色々とアイテムを装着する計画も立ててます。マップホルダー(コマ図用)、時計、デジカメホルダー、携帯ホルダー、ライト、コンパス、小銭入れ&チケット入れ、などなど。1セットでコンパクトにまとめたい。あとはロッドホルダーもつけたいんだなー。フライリールが邪魔になるんで、ハリケーンの筒型ぢゃなくてクリップ式の…。 欲張りすぎですかね。 ■フロントフォークとチェーン [2006.11.11] フロントフォークのオーバーホールを実施してみました。実は買ったときからフォークブーツが破れていたので、フォークオイルの交換ついでに取替えようと思っていたのです。ちょうど店に転がってた新品のブーツがあったから、じゃぁコレちょうだい!というノリで。ついでにオーバーホールしてブッシュ類も新品にしておきましょうかね。 メンテ後はビギニングに大きな差が感じられました。当時最も脚がいい国産市販車といわれたのが分かる気がします。 同時にスプロケットとチェーンも寿命がきたので交換。TTはモディファイしていく気はないので、減りが気になるアルミじゃなくて鉄のスプロケのままで。チェーンはDIDからRKへ。チェーン引きのカムが10番から3番に戻りました。結構伸びてたのね。 ■スロットルバルブ交換 [2006.11.24] 前々から問題だった貼り付き。いちかばちか、スロットルバルブを交換してみました。物が小さいのに値段がすごいから(7,320円!)購入先の店員がレジの前で固まってましたよ。「いや、それはこの値段でいいんです」って話しかけるまで部品番号とにらめっこしてました。(笑)  左がビフォア、右がアフター。 左がビフォア、右がアフター。

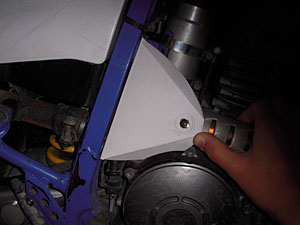

磨り減ってますね。やっぱり原因はこれのようです。交換し終わってテストライドしてみると、開けはじめのフィーリングがすごく良くなってました。Uターンがぐっと楽になった気がします。 これで…直った!のかも!? ところでメインジェットの番数を確認してみたら#140。ノーマルは#142のはずだから…あれ?薄いのか。絶対濃くなってると思ってたんだけどな。んじゃとりあえずこれで、ということでメンテ終了です。 ■オーバーホール [2007.06.03]  エンジンのもたつきに加えて減速時のメカノイズが大きくなってきたのがどうしても気になるので、燃焼室の圧縮チェックをかけてみました。 エンジンのもたつきに加えて減速時のメカノイズが大きくなってきたのがどうしても気になるので、燃焼室の圧縮チェックをかけてみました。5気圧かけて3.5気圧しか還ってきません。ってことは30%のロスですか。うーん終わってますね、これは。エンジン内部をやるしかなさそうです。 分解してみるとピストンに傷が… ■エンジン・リニューアル [2007.07.16] エンジンが組みあがりました。これから500kmほど慣らし運転をした後、キャブセッティング(ひとまずジェットの番手を元に戻そう…)の予定。 エンジンはボーリングしてリビルド。数年前からオーバーサイズ(以下o/s)ピストンはメーカー販売されていないらしく、基本的にシリンダーからピストン全てを丸ごと交換するのがメーカー方針なんだとか。免許や税制の建前上?生産管理の問題?仕方が無いのでo/sピストンは輸入品をマルカワレーシングから取りよせて組み込んでもらってます。古いものを直して使う美徳。 それと、エンジン組み直しついでにピストン、ピストンピン、リング、カム、カムホルダー、バルブリフタにWPC+モリブデンショット加工。 メカノイズが減って、加減速の雑味も消えて、エンジンが格段にスムーズになりました!きもちいい!これで燃費が普通に20km/L程になれば言うことなしですよ。なんか今までものっすごい燃費悪かったんで。 ■オーバーホール・2 [2008.02.24]  シート下からギシギシ音が聞こえるようになってきたので、グリスアップのためにリア周りを分解。 シート下からギシギシ音が聞こえるようになってきたので、グリスアップのためにリア周りを分解。さてニードルベアリングとシールのチェックを、と思っていたらサスペンション下部とリンケージの三角プレートを留めているボルトが、錆びて固着していて手持ちの工具では外れない…。 スイングアームピポットシャフトも錆びて抜けない…ハンマーで叩いても抜けない…(涙) 仕方が無いのでバイク屋さんに預けて本格修理。ついでにサスのオーバーホールもしてもらいました。消耗したブッシュ類やシール類もすべて交換してもらうように依頼して。 仕上がったバイクに早速またがると、沈み込む動きが実にスムーズ。 これほどに差があるとは。 ■ ETCの収納箱を自作 [2008.05.24] 高速道路で料金所のゲートをくぐるとき。四輪なら事前にお金を用意してさっと手渡し、お釣りを受け取ってすぐに発進できますよね。 でもバイクだとこうはいきません。止まった後グローブを脱いで財布を取り出し、お金を渡してお釣りを受け取ったら、それをポケットに仕舞い込んで、グローブを付け直す。そうしてようやく発進できるわけです。しかも雨の日ともなれば面倒臭さは倍化。 ETCって便利ですよね。 料金所渋滞で順番待ちをしている横をぴゅーっと通り過ぎていく四輪。「なぜ二輪にETCが付けられないんだろう、二輪のほうが享受できるメリットは大きいはずなのに」渋滞にはまる度そんな事を思っていました。 そんな中、ようやく日本無線からバイク用ETCが発売されることに。これで四輪に煽られずに済むぞとバイク仲間同士で喜び合ったものです。まぁ利権を手放したくない方々の様々な思惑があったとしても(笑)とりあえず技術の進歩は賞賛しておきましょう。早速、納車すぐのR1に取り付けた後、TT-Rにも取り付けるべく機器を注文しました。キャンペーンでタダ同然だったし。 ところがよく見るとこの通信機器はツアラーに付けることしか考えられていないような仕様。一体オフロードバイクにはどうやって付けたらいいんだろう?ネットで探してみてもちゃんと解説されているサイトを見つけられません。 だったら自分で思ったようにやってみるしかない。とにかく取り付け場所を確保しなくてはと、下調べを始めました。  これはワイズギアの車載器汎用取付ステーセット。ハンドルマウントタイプで、一応ダイヤルロックもかけられます。 これはワイズギアの車載器汎用取付ステーセット。ハンドルマウントタイプで、一応ダイヤルロックもかけられます。普通に取り付けるならこういうケースつきのステーを買うのが一番いいと思います。防水も利いてるし使い勝手も良さそうです。でも林道で転げまわるようなバイクに取り付けるにはちょっと不安が。何かの拍子に壊してしまいそうで…  …というわけでコケたときのダメージが少なそうなところに金属箱を取り付けて、そこに車載器を納めることにしました。 …というわけでコケたときのダメージが少なそうなところに金属箱を取り付けて、そこに車載器を納めることにしました。まずは取り付け位置と寸法の確認。…本当にここで大丈夫かな?と不安に思いつつも紙ブロックで念入りに採寸。  もうイキオイで作ってしまえ、と自分に言い聞かせて実行。 もうイキオイで作ってしまえ、と自分に言い聞かせて実行。3mm厚のアルミ板を金鋸で切って箱型にします。  ヒンジもつけて開閉式に。 ヒンジもつけて開閉式に。機器自体が防水機能を備えているから隙間だらけでもいいでしょ。必要ならあとで対策します…  ここは実は車載工具がついていた場所。工具入れのステーにドリルで穴を開け、ここにアルミ箱をボルト留めします。 ここは実は車載工具がついていた場所。工具入れのステーにドリルで穴を開け、ここにアルミ箱をボルト留めします。何かと衝撃がありそうな場所だけど、箱の中にウレタンを敷き詰めることで緩衝する予定。  取り付けるとこんな感じ。 取り付けるとこんな感じ。バイク屋さんにアルミ溶接してもらったので箱の強度も上がってます。コード穴がどうしても大きくなっちゃうから、水がじゃんじゃん入ってきそうだなぁ。 やっぱり水対策は必要ですね。  センサーとインジケーターもスマートに取り付けられました。本体がここにないことで末端を軽くでき、ハンドリングへの影響も最小限になるはず。 センサーとインジケーターもスマートに取り付けられました。本体がここにないことで末端を軽くでき、ハンドリングへの影響も最小限になるはず。 2008.05.24 撮影 一応この後、水の浸入を防ぐためにゴム板を取り付けて、雨の日に乗っても中が水浸しにならないことを確認。川渡りとかしてしまうと駄目だろうけど。とにかく機械が壊れないように保護できてさえいればOKとしましょう。  インジケーターの視認性も良好です。 インジケーターの視認性も良好です。 箱がサイドカバーで隠れるのでスタイリングを崩さないところがポイント。 箱がサイドカバーで隠れるのでスタイリングを崩さないところがポイント。なかなか気に入ってます。 ■ヒートガード自作 [2008.11.19]  最近、履いているズボンに穴が開いて駄目になるんです。それも同じ箇所が。具体的には右太腿の内側、焼け焦げたような穴が… って、ここまで考えて原因に思い当たりました。 最近、履いているズボンに穴が開いて駄目になるんです。それも同じ箇所が。具体的には右太腿の内側、焼け焦げたような穴が… って、ここまで考えて原因に思い当たりました。TT-Rのマフラーがズボンに当たってたんですね。 ここにキックペダルが付いていれば何も問題ないんでしょうけど、この状態ではヒートガードが必要だろうと思い自作。  ETC入れと同じように紙型からアルミの板を切り出します。 ETC入れと同じように紙型からアルミの板を切り出します。なかなか上手くいったんではないでしょうか? どう?  これで耐熱生地じゃないズボンも安心です。 これで耐熱生地じゃないズボンも安心です。

"Cindy's room" since Oct 02, 1998 / blog Jan 15, 2008

|