|

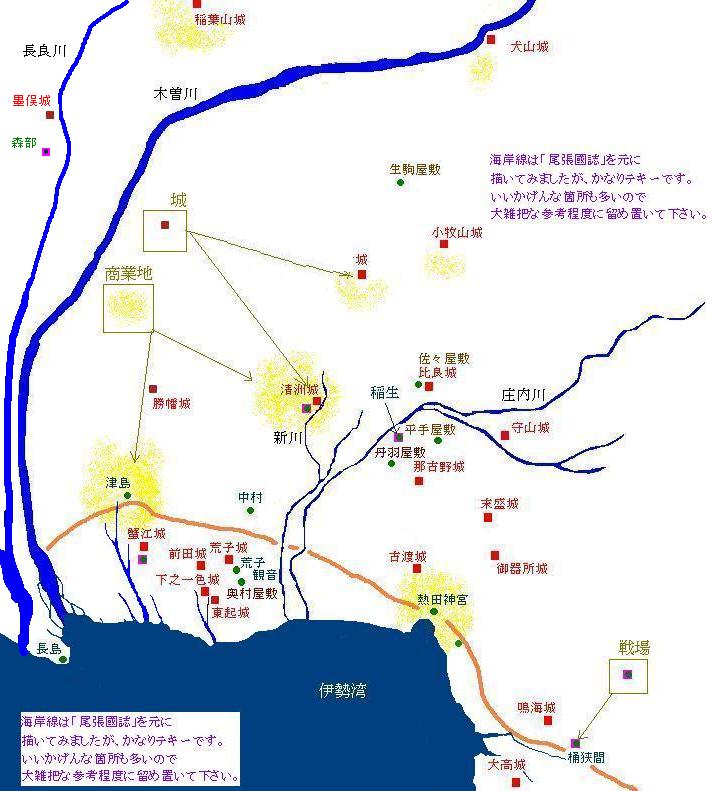

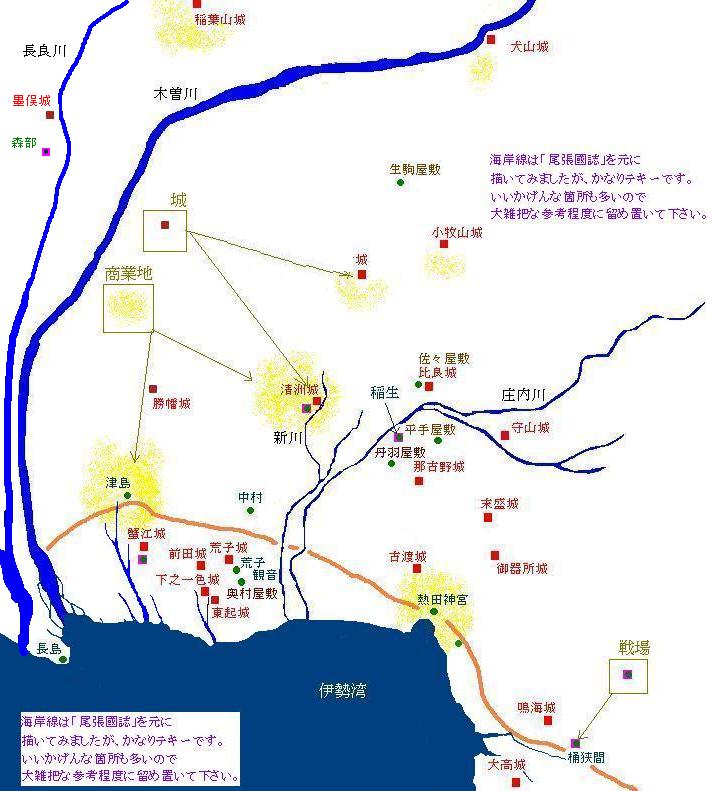

主だった地名・城・戦場を記してみました。 前田家の拠点は荒子(現:名古屋市中川区)一帯でした。 荒子城周辺に前田城、下一色城、東起城等、前田家の城が集中していました。 また、場所は特定されませんが譜代家臣奥村家や池田恒利(恒興の父)の屋敷があります。 そこから北へ上ると中村(現:名古屋市中村区)。 木下藤吉郎、後の豊臣秀吉の実家です。 さて、そこから西へ目をうつすと勝幡城があります。 勝幡城は織田信長の祖父信定が建てた城。 そこから信長の父信秀が勢力を東へと伸ばし古渡城、那古野城を得ました。 転じて南には津島の町。 当時、ここは尾張随一の商業の盛んな町でした。 織田信秀・信長父子の勢力圏は尾張中南部に広がる広いものでした。 つまり街道の南に位置する前田家の支配地は織田家にとっても重要な地域であった事が伺われます。 |

||

| 城について 城と言うと名古屋城、大坂城、姫路城と立派なお城を連想します。 ですが、城と言うものはこればかりではありません。 多くの城は石垣のない柵や土塁で囲まれたもので砦と表現した方がしっくりくるかもしれません。 実際ここに表記した十倍以上もの大小様々な城や砦が尾張には存在しています。 荒子城の周囲に前田勢力下の城をいくつか記載しましたが、前田家がここで強固な体制を築きあげていたという意味ではありません。 |