minolta X-7 の分解と修理

2007/02

写真・カメラが好きで、学生の頃からよく触っていた。

最初に買ったカメラは、レンズ・シャッターのカメラで、レンズの周りにセレンの測光器が付いていたと思う。

ピント合わせも、露出(絞りとシャッタースピード)はマニュアル(自己責任?)の時代だった。

初めて買った一眼レフは ミノルタSRT-101 だ。この当時の標準レンズは 55mm だったと思う。

レンズ交換が出来るとはいえ、貧乏なので 135mmの望遠レンズ を追加しただけだ。

SRTー とは、レンズを通して内部に入る光量を、フィルム面で計測するシステムという意味で、画期的だった。

ミノルタ X-7 を買ったのがいつだったか、正確に覚えてはいないが、多分25〜30年前だろう。

35−70mmズームレンズが標準添付だった。 絞り優先の半自動露出は、とてもありがたかった。

時代はオート露出全自動へと向かい、自動焦点合わせのコンパクトカメラ全盛となり、一眼レフを使うことが少なくなった。

ある日、ふと X-7 を取り出して見ると、ファインダーミラーに縞状のカビ? が生えていた。これは年月と共に悪くなっていった。

電子回路は正常だが、ピント合わせもろくにできなくなり、廃棄するしかないと思ったが、思い切って捨てることも忍びなく、

長い間ジャンクボックスに入っていた。

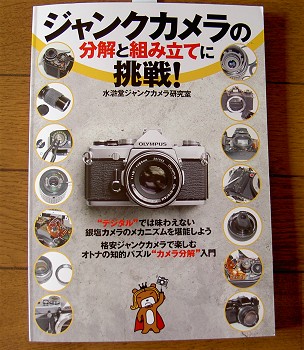

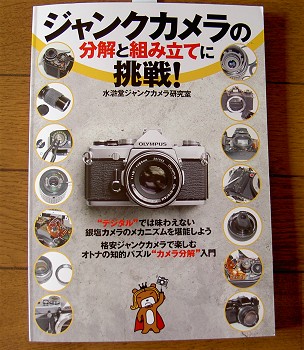

先日、偶然に「ジャンクカメラの分解と組み立てに挑戦」という本を見つけた。

うれしいことに僕の悩みの ミノルタ X-7 も記事の中に載っている。早速購入し、分解と修理に挑戦することにした。

この本を読んで驚いたのは、ミノルタ X-7 のフファインダーミラーの腐食は、全機共通の事故で、いわば設計ミスのようなものだという記事だった。

そうは言っても、いまさらメーカーに苦情を言っても仕方がないし、ちょうど良い「手と頭の体操」になると割り切ることにした。

本の記事に従って、必要な道具類を揃え、いよいよ分解に取り掛かった。

最後の再組み立ての時に間違えないよう、各行程の写真を残すことに留意した。

◆ フィルム巻き戻しレバーの分解。 分解したパーツを順番に並べ、組み立て時のミスを防ぐ用意をした。

◆ シャッターボタン部 と 巻き上げレバー部 の分解。

◆ 上部カバー の取り外しは、後ろと前横の4本のネジを外す。

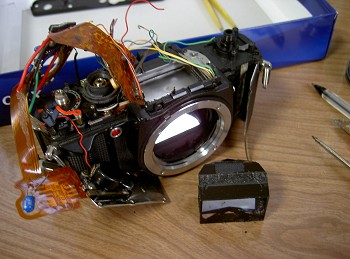

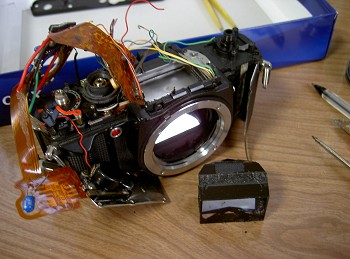

◆ 上部カバーを外すと、ペンタミラーに被さるようになったフレキシブル基盤が顔を出す。

アイピースを外し、ハンダ付けを取り外す配線(計8本)を確認する

◆ アイピースのレンズを取り出す。

◆ 底部カバーを外し、上から回っているフレキシブル基盤を外す準備をする。

金具を止めている6本のネジを外し、配線は5本を外すと、全体のフレキ基盤がめくり上げられる。

◆ ペンタミラーに被さったフレキ基盤を外し、ミラーを止めた左右二個のバネを取り除くと、ペンタミラーが取り出せる。

◆ アルミ蒸着されたミラー面に7mmほどの幅で腐食が進んでいる。 原因は、クッション材のモルトだ。 アイピース側から見ると帯のような幅になって腐食しているのがよく分かる。

モルトをアルコールで洗い流し、ミラー面に鏡面材を貼り付けると、一応修理が終わることになる。

◆ 今回修理に使った、アルミ蒸着ポリエステル・フィルム、「マイテープ」 という製品(百円)は、文房具店で見つけた。

幅 7mmほどの細長い形に作り、ミラーに貼り付けたら、一応鏡の役目をするようになった。完璧とは言えないがやむを得まい。

◆ 再組み立てと結果。

外した配線をハンダ付けし、外したパーツを間違えないように組み立てる作業は、とても緊張した。

途中何回か、行きつ戻りつしたが、なんとか再組み立てが終わり、バッテリーを入れて、カメラが作動した時は、胸をなでおろした。

ファインダーからのぞいた様子は、写真の通りで、昔ほどクリアーなファインダー画面ではないが、取り合えずは使えるレベルに戻ったと思う。

修理の終わった X-7 で実際に写真を撮って、修理の出来具合を確めてみたいと思っている。

参考のために、使った道具類などを写真に残しておく。