ラジオ少年の夢  トップに戻る

トップに戻る

自宅の押入を整理していたら、写真の『真空管』が出てきました。若い皆さんは実物の真空管など

見たこともないのではないでしょうか?

私は子供の頃から工作が大好きでした。小学校の低学年の頃、理科で「電気モーター」を作り、ちゃんと

回ったときや「鉱石ラジオ」を組立てNHKの放送が聞こえた時は本当に感動しました。「5球スーパー(ラジオ)」

を5年生の頃に近所の電気屋さんに教えてもらいながら組み立てました。電気屋のおじさんが白紙に空でスラスラと

回路図を描くのを見て、神様のように尊敬したものです。

私は子供の頃から工作が大好きでした。小学校の低学年の頃、理科で「電気モーター」を作り、ちゃんと

回ったときや「鉱石ラジオ」を組立てNHKの放送が聞こえた時は本当に感動しました。「5球スーパー(ラジオ)」

を5年生の頃に近所の電気屋さんに教えてもらいながら組み立てました。電気屋のおじさんが白紙に空でスラスラと

回路図を描くのを見て、神様のように尊敬したものです。

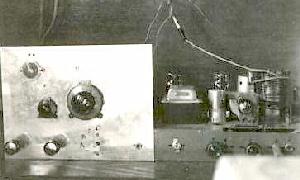

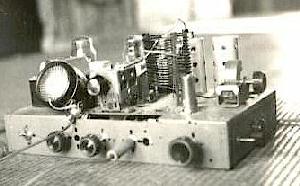

中学では放送部の先生にアマチュア無線の手ほどきを受けました。世界のアマチュア無線や「短波放送」を聞くため

「0V1」「1V2」といった短波受信機を組み立て、夜中にBBC放送・ラジオ・オーストラリアなどを探し回り「ベリ・カード」を

集めることに熱中しました。中学の夏休みにたまたま上京する機会が出来、

先生の紹介で在京のアマ仲間の人を紹介してもらい、秋葉原の駅で待ち合わせ、日本一の電気街・秋葉原を見学し、

その後その人の自宅の無線シャックを見せてもらったりしました。

高校時代も放送部に所属して3年間よく遊びました。

アマチュア無線の免許を持つ先輩も居て、校内マラソンの日など、コースの折り返し地点に無線機を持ち出し

そこから実況放送をして、校内のスピーカーに流したりしました。(今考えると、違法スレスレですね)。

丁度このころ「ステレオLPレコード」が発売され始めました。町のレコード屋さんに頼んで、レコードを借り出し

校庭で野外レコード・コンサートなどを企画しました。女子の部員のお父さんがタンス屋さんだったので、高さ1m

以上ある大きなスピーカー・ボックスを寄付で作ってもらい、低音がきちんと出ているねと悦にいったものです。

丁度このころ「ステレオLPレコード」が発売され始めました。町のレコード屋さんに頼んで、レコードを借り出し

校庭で野外レコード・コンサートなどを企画しました。女子の部員のお父さんがタンス屋さんだったので、高さ1m

以上ある大きなスピーカー・ボックスを寄付で作ってもらい、低音がきちんと出ているねと悦にいったものです。

テープレコーダも実用の時代に入るところでした。もっとも当時はオープンリール型でテープ媒体もプラスチックではなく「紙」でした。

ヘッドにテープを沿わせながら手で動かして音を聞き、目的の録音箇所を探し当て、余計な部分を切り取って、裏から

スプライシング・テープという朔つきテープで貼るのが編集の手法でした。

東通工(後のソニー)がテープレコーダーの組立キットを発売したのを聞き、「テープ複写・編集装置」を作るためと

理由をつけ臨時予算を付けてもらい実現しました。

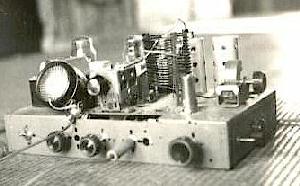

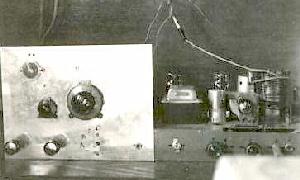

この時代のエレクトロニクスの主役は「真空管」でした。真空管には「ST菅」「GT菅」「MT菅」「サブMT菅」

など次々と小型化の改良が加えられ、それに合わせて装置も小型化していきました。テープレコーダーも取材用に

携帯できるよう小型化が進み「デンスケ」の愛称で呼ばれていました。

高校の文化祭ではいつも舞台で「放送劇」をやることにしていました。人物役はマイクの前に立ってセリフをしゃべる。

効果音を出す係りは、いろいろな道具を使ったり、あらかじめテープに録音した効果音をタイミングを合わせて再生する。

汽車に乗っている場面の為に、テープレコーダを抱えて鉄道の線路脇まで行き、列車の通過するのを待ち、通過の瞬間の

音を撮ったりしました。(当時に装置は AC100Vでしか作動しないので、ご近所の家にお願いして電源を借りるのも

それなりの苦労でした。)2台のテープレコーダを使って、リアルタイムのエコー発生器として使うなどの工夫もありました。

大学の頃「FM放送」が始まりました。大学寮の大広間にFM受信機とオーディオ・アンプを据え付け、大勢が

集まってクラシックに聞き惚れたものです。ナショナルが自作用のFM受信機キットを発売したので、私も苦労して

金をためて購入し組み立てました。

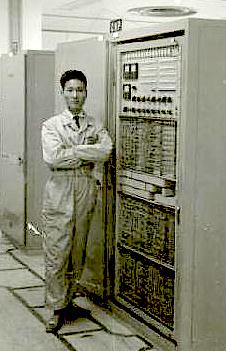

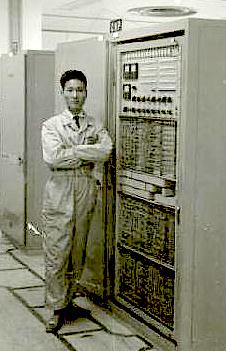

会社に入って最初の仕事は「パラメトロン計算機」で、真空管はまだ健在でした。パラメトロンは自励発振素子で、

クロックに相当するキーイング周波数が10KHzというのんびりした装置でした。計算機といっても、固定プログラム方式で

処理番号のダイアルをセットして、開始ボタンを押すだけという電話料金計算の専用機です。処理(プログラム)は

すべて配線で決められていた訳です。バグは勿論、仕様が変われば配線を変更するという装置でした。

その後トランジスタ(半導体)が実用期に入り、主役の座を明け渡した真空管は静かな余生を送る?ようになりました。

今でも新聞や雑誌などで「魅惑の真空管アンプ」というような言葉を見ると、とっても懐かしい気持ちになります。

アメリカでは昔の真空管式ラジオが骨董品的にカタログ誌を通して高値で売買されているようです。

私のこの8本の真空管もいつか、なんでも鑑定団に見てもらうほど貴重なものになるかも知れませんね。

トップに戻る

トップに戻る 私は子供の頃から工作が大好きでした。小学校の低学年の頃、理科で「電気モーター」を作り、ちゃんと

回ったときや「鉱石ラジオ」を組立てNHKの放送が聞こえた時は本当に感動しました。「5球スーパー(ラジオ)」

を5年生の頃に近所の電気屋さんに教えてもらいながら組み立てました。電気屋のおじさんが白紙に空でスラスラと

回路図を描くのを見て、神様のように尊敬したものです。

私は子供の頃から工作が大好きでした。小学校の低学年の頃、理科で「電気モーター」を作り、ちゃんと

回ったときや「鉱石ラジオ」を組立てNHKの放送が聞こえた時は本当に感動しました。「5球スーパー(ラジオ)」

を5年生の頃に近所の電気屋さんに教えてもらいながら組み立てました。電気屋のおじさんが白紙に空でスラスラと

回路図を描くのを見て、神様のように尊敬したものです。

丁度このころ「ステレオLPレコード」が発売され始めました。町のレコード屋さんに頼んで、レコードを借り出し

校庭で野外レコード・コンサートなどを企画しました。女子の部員のお父さんがタンス屋さんだったので、高さ1m

以上ある大きなスピーカー・ボックスを寄付で作ってもらい、低音がきちんと出ているねと悦にいったものです。

丁度このころ「ステレオLPレコード」が発売され始めました。町のレコード屋さんに頼んで、レコードを借り出し

校庭で野外レコード・コンサートなどを企画しました。女子の部員のお父さんがタンス屋さんだったので、高さ1m

以上ある大きなスピーカー・ボックスを寄付で作ってもらい、低音がきちんと出ているねと悦にいったものです。