ここでは、数多い占術から、私がこれまでに研究したきた占術あるいは現在研究中の占術を含めて、主な占術のいくつかを紹介してみます。一般にはまったく知られていない術も紹介していますので、初めて名前を耳にされる珍しい術もあるかもしれません。今後、このサイトでは電子出版や通信講座等を通じて、これらの占術の普及の役割を果たしたいと考えております。尚、当通信鑑定室では、ここで紹介した占術を占的に応じて数種併用して鑑定いたします。

「推命」・・・生年月日時より本人の先天的な宿命を看る占術。

1.「子平(四柱推命)」・・・・驚異の的中率を誇る占術。

- 宋代の徐子平によって大成された、中国を代表する占術の1つ。徐子平の名より「子平」と呼ばれたり、

この術が生年、生月、生日、生時の干支のみを使用することから「八字」とも言われる。日本国内では

一般に四柱推命と呼ばれる。

この占術は、特に吉凶の断に優れると言われ、本人が成功するか否か、財に恵まれるか否か、両親や配偶者は本人にとって力となってくれるか、等を看るに適している。

|

| 四柱推命の命式例 |

| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 |

| 丙 | 癸 | 乙 | 甲 |

| 辰 | 酉 | 亥 | 午 |

2.「紫微斗数」・・・・仙人が作った運命を事細かに看る占術。

- 宋代の陳希夷という仙人によって創始されたと伝えられる、四柱推命と双璧を成す推命術。吉凶の断に強い四柱推命に対して、紫微斗数は人の命運を12の事柄に分けて、細かな判断が出来る。特に紫微斗数は、配偶者の判断に優れているといわれる。

|

-

太天

陽鉞 |

破文

軍曲 |

天左右

機輔弼 |

紫天文

微府昌 |

| 福徳宮 |

巳 |

田宅宮 |

午 |

官禄宮 |

未 |

奴僕宮 |

申 |

武

曲 |

紫

微

斗

数

命

盤

の

例 |

太

陰 |

| 父母宮 |

辰 |

遷移宮 |

酉 |

天

同 |

貧

狼 |

| 命宮 |

卯 |

疾厄宮 |

戌 |

七

殺 |

天羊地

梁刃劫 |

廉天鈴天

貞相星存 |

巨炎陀

門星羅 |

| 兄弟宮 |

寅 |

夫妻宮 |

丑 |

男女宮 |

子 |

財帛宮 |

亥 |

3.「河洛理数」・・・・易を応用した珍しい占術。

- 創始者は紫微斗数と同じ陳希夷と伝えられる。生年月日時より易卦を出し、易によって命運の判断を行う。国内ではほとんど書籍もなく、珍しい占術であるが中国で比較的に知られている占術。

|

4.「七政四餘」・・・・幻の中国占星術。

- 近年国内でも、インド占星学等の西洋占星術以外のホロスコープ占星術の文献が散見できるようになってきたが、国内ではほとんど知られていないが中国にも実際の天体を使用したホロスコープ占星術が存在する。七政四餘は先に紹介した、子平(四柱推命)や紫微斗数、河洛理数等の占術よりも古い伝統がありこれらの占術に多大な影響を与えている。

- しかしながら、難解な上に複雑な天文計算を必要とする七政四餘は、宋代以降は干支暦を使用する子平や紫微斗数等に主流の占術の場をとってかわられる。

- この幻の中国占星術「七政四餘」については、子平(四柱推命)・紫微斗数等の宋代にまとまった占術との関わり合い等を含めて、いずれまとまったかたちで発表したいと考えています。

− 七政四餘で使用する星 −

七 政 星 ・・・・ 太陽・月・木星・火星・土星・金星・水星(実際の惑星)

四 餘 星 ・・・・ 紫気星・孛星・羅星・計都星(月の昇降点や遠地点等の天文学上の虚星)

十干化曜星・・・ 天禄星・天暗星・天福星・天耗星・天蔭星・天貴星等(四柱推命の変通星に相当する。)

その他にも、数多くの虚星や神殺を使用する。

|

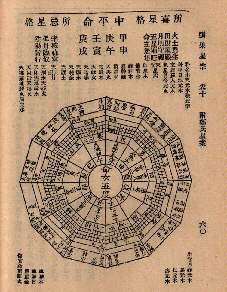

| 中国占星術「七政四餘」のホロスコープ |

|

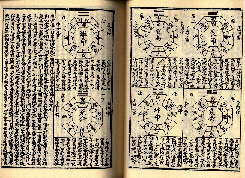

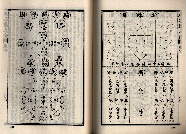

5.「鉄版神数」・・・・究極の占術

- 難解な中国占術になかにあって、極めて難解な占術です。それは、この鉄版神数の原書がこれまでに紹介した、子平(四柱推命)・紫微斗数・河洛理数・七星四餘等の専門用語で書かれており、この術を理解するには、これら占術の知識が必須の前提条件であるためです。まさに究極の占術です。

- 鉄版神数の占法は、河洛理数と同様に時間の単位を数に変換するものであるが、一般の推命術が「年」、「月」、「日」、「時」の4つの単位を使用するのにたいして、鉄版神数は「元」、「会」、「運」、「世」、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」という膨大な時間の流れを使用する。

|

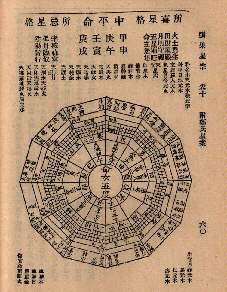

| 極めて難解な占術「鉄版神数」の原書 |

|

|

「卜占」・・・事件や事柄を占う占術。

1.「六壬神課」・・・・事件を的確に予測する雑占の王者。

- 六壬は雑占の王者と言われる。ある特定の時間を機に式盤を作成し判断する。日本への伝来は古く、平安時代では貴族の間で

盛んに用いられた。この六壬は陰陽道の専用の術として伝承され、安倍晴明による「占時略決」等の六壬書が現代にも残っている。

しかし、江戸期以降の陰陽道の衰退とともに日本の六壬の伝承は失伝した。

- 近年にいたって、京都の阿部泰山が六壬の解説書を手がけるなどにおよび、今日ふたたび脚光を浴びている。

|

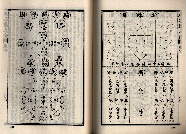

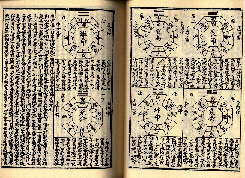

2.「奇門遁甲」・・・・諸葛孔明が用いた必勝の術

- 三国志で有名な諸葛孔明がこの奇門遁甲の術を大成したと伝えられ、孔明はこの奇門遁甲を用いることによって戦において連戦連勝したと伝えられる、本来は兵法として用いられた占術。

- 諸葛孔明 著といわれる遁甲書が現代にまで残っているが、実際には明代以降に書かれたもので孔明の書と伝えられるものを収集したものである。

- かっての封建時代までは、奇門遁甲は国を脅かす学問と恐れられ一般人が学ぶことを禁じられた、ご禁制の学問であった。

- 一般人でこの術を学ぶものがあれば死罪という大変な重罪であったという。国内でも江戸時代までは、奇門遁甲の本を所持するだけで打ち首という極刑であったと聞く。

平和な時代となった今日、この奇門遁甲は兵術としてではなく人生を戦い抜く術として活用されている。

ある特定の時間に特定の方角へ移動することによって、人の運命を改善し凶運を吉運と変える開運の王者と称される術である。私は特にこの奇門遁甲に力を入れています。

|

| 奇門遁甲盤の例 |

諸葛孔明著と伝えられる遁甲の原書 |

辛輔九

辛杜合 |

乙英五

乙景陳 |

己内七

己死雀 |

|

庚冲八

庚傷陰 |

壬 一

壬 禽 |

丁柱三

丁驚地 |

丙任四

丙生蛇 |

甲蓬六

甲休符 |

癸心二

癸開天 |

3.「太乙神数」・・・・国家・社会の運気を読む為政者の占術

- 六壬神課・奇門遁甲と同じく、諸葛孔明が大成したといわれる。この占術は個人の命運を予測する術とは異なり、天下国家の将来を予見する占術で「測局占」と呼ばれる。この太乙に先の六壬・遁甲を加えた3つの術を合わせて三式と呼ばれ、時の賢者の必須占術であった。

- 尚、測局占としては、ここでは紹介していないが他に「皇玉経世」がある

|

| 国家・社会を予見する占術「太乙神数」の原書 |

|  |

4.「九星気学」・・・・最もポピュラーな開運占術。

- 一白・二黒・三碧・四録・五黄・六白・七赤・八白・九紫の九つの星を使用する占術。

- 気学は、明治時代の末期から大正時代に園田真次郎氏によって、それまでの九星術に独自の創意工夫を加えられ創始された。したがって、気学そのものは一般で思われていることとは異なり、比較的に新しい占術である。

- しかし、今日にいたっては「気学」の名称があまりにも有名となってしまい。園田氏の系統以外でも気学を名乗る場合が多くなっており混乱がある、ここでは以上の理由から総称として九星気学という名称を使用している

九星気学は、方位・家相・傾斜法・同会法等、種々の占法がありますが、私は特に雑占に用いています。

|

| 九星の定位盤 |

| 四録 | 九紫 | 二黒 |

| 三碧 | 五黄 | 七赤 |

| 八白 | 一白 | 六白 |

「風水」・・・大地の気功術

1.風水ブームについて

- ここ数年、日本でも風水ブームが湧き起こり、「風水」の名称は国内でも市民権を得た感がある。しかしブームとはうらはらに、中国占術のなかでもこの占術ほど一般に誤解されている占術も少ない。

- 風水がブームになった途端に、次々と自称風水師が登場して風水でもなんでもないものに風水の名を本のタイトルに付けて出版してしまった為である。

- 書店の占いコーナーには、ところせましと「風水書」が置かれているが、私のように長く中国伝統の風水を学んできた者にとって、首をかしげざるを得ない本が氾濫しているのが実態である。

- ここでは、現在日本でブームとなっている風水と区別するために、あえて中国伝統風水と呼ぶことにします。

|

2.中国伝統風水

- 風水とは、一言でいえば大地の気をうまく活用する術だといえる。

- 風水には大地形をみる地理風水、死者を埋葬する墓をみる陰宅風水、我々生きて生活する人間の住まいをみる陽宅風水がある。

- 地理風水は為政者の為の術であり、中国や韓国の都の建設はこの術にのっとっている。

- 日本の京都(平安京)は四神相応の地とよばれる典型的な風水の好適地で、風水によって遷都されたことがうかがえる。また、日本の東京は富士山からの龍脈(大地の気の通り道)が幾重にも集まる、たぐいまれな風水上の好適地だといわれる。

- また、陰宅風水では中国明王朝の陵墓である明の十三陵が有名である、この地には明王朝の歴代皇帝が眠っている。

かって中国では金持ちの家で死者がでると、大金を払って風水師を雇い、風水の好適地(龍穴と言う)を探させた。

依頼を受けた風水師は中国全土の山を歩きまわり、依頼にかなう龍穴を探した。良い龍穴がみつかるまでに数年を

要することもまれではなかった。

- しかしながら、香港に発して世界的なブームとなった風水は、我々の住む家に良い気を招き入れ悪い気を払う陽宅風水

の術である。

|

3.陽宅風水・・・・住まいの気功術

- 上にも書いたように、陽宅風水とは我々が生活する家に大地の良い気を招き入れ、悪い気をかわす技法である。その技法には大きくわけて、「巒頭」と「理気」の2つの方法がある。

- 巒頭とは形を見る術で、家の周囲の道路・鉄道・川・高い建物などの家に与える影響をみる。理気とは家の玄関の向き(気口と言う)や、そこに住む人の生年月日から宅盤を作成し、家の間取り等を判断する。

- 陽宅風水では玄関の向きや、住む人の生年月日によって宅盤が異なる為に、日本の家相のように西=金運といったような方位に固定した意味は無く、宅盤によって金運に関わる方位は異なる。

- 陽宅風水には、八宅派・九星派・飛星派・玄空派・奇門派・星度派等、数多くの派が存在する。ここでは最もポピュラー

な八宅派の宅盤の例を下に紹介しておく。

|

| 八宅派の宅盤の例 |

中国伝統風水の原書 |

天

医 |

伏

位 |

六

殺 |

|

生

気 |

離

宅 |

五

鬼 |

禍

害 |

延

年 |

絶

命 |

占星術・・・ホロスコープ占星術

占いのなかで、最もポピュラーなのは血液型と星座占いであろう、新聞や週刊誌やTVのワイドショー等ではもはや定番となっている。自分の星座が何座であるかを知らない人を探す方が困難なくらいに一般に定着している。

しかし、星座占いが占星術の太陽宮という1技法のみを取り出した極めて簡略化されたものであることは、星座占いの定着度とはうらはらに、ほとんど知られていない。

本来の占星術は、その人が生まれた瞬間における太陽系の太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星等の各天体が、黄道12宮(太陽の見かけ上の軌道を12分割したもの、12星座)上の位置を計算し、さらに生まれた場所から、各天体が地表上からどの角度に位置したかを算出する極めて細密な技法である。これを図表として表わしたものをホロスコープと呼ぶ。ここでは西洋占星術と、各地に伝承する占星術のいくつかを紹介する。 |

1.西洋占星術・・・・占星術の横綱

- 占星術といえば、一般には西洋占星術のことをさすぐらいに、他の占星術と比較し、その人口・普及度・研究文献等に関して圧倒的なシェアを誇る。占星術師といえば西洋占星術師ことを指すといっても過言ではない。

- 実際に、西洋占星術以外にもホロスコープ占星術が存在することを知らないプロの占星術師すら存在する。

|

| − 西洋占星術の歴史 − |

- 現存する最古のホロスコープは、古代バビロニアものである。しかし当時の占星術は、国王や国の未来を予見するものであり、占星術が一般の個人の運命を予見するようになったのは、紀元前3世紀頃に占星術がバビロニアからペルシャを経てギリシャへ伝わってからである。

- 占星術が個人を占うものとなったギリシャ占星術は、庶民の間で広まり発展しより精密な技法となっていった。そして2世紀に大天文学者トレミー(ブトレマイオス)が、煩雑であったそれまでの占星技法を体系化し「テトラビブロス」という最古の占星術のテキストを著わし、占星学としての体系化がなされた。トレミーは古代天文学の集大成である「アルマゲスト」を著わした人物であり、古代においては占星術と天文学が不可分の関係であった。

ギリシャで体系化された占星術は、ローマ時代を経てヨーロッパ各地へと広がっていく。占星術は17世紀ごろまでは天文学と対をなす学問であり、ドイツの偉大な天文学者ヨハネス・ケプラーも天文学者であると同時に占星術師であった。

|

| − ホロスコープを構成する要素 − |

-

・黄道12宮

- (牡羊座、牡牛座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、蠍座、射手座、山羊座、水瓶座、魚座)

・天体

- (太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星・ドラゴンヘッド・セレス・キローン等)

・ハウス

-

| ハウスの示す意味 |

| 第1室 |

本人の室 |

第2室 |

金銭の室 |

第3室 |

知識の室 |

第4室 |

家庭の室 |

| 第5室 |

子供の室 |

第6室 |

労働の室 |

第7室 |

結婚の室 |

第8室 |

死の室 |

| 第9室 |

旅行の室 |

第10室 |

職業の室 |

第11室 |

希望の室 |

第12室 |

秘密の室 |

・ホロスコープの実際

| 西洋占星術のホロスコープの例 |

|

- 上図はMIIBOAT−Tool by 岡庭 加奈 著『占星学教室大百科』より、

- 著者の岡庭加奈さんの許諾を得て使用させていただいております。

2.インドの占星術・・・・ヴェーダの占星学

- 近年注目を浴び始めているのがインド占星学である。

- インドの占星術は、ヴェーダの占星学であり膨大なヴェーダの体系に属す、近年インドの伝統医学として脚光を浴びているアーユル・ヴェーダとも密接な関係があり、実用としての占いの姿を今日に残している。

- かってギリシャ時代では、黄道12宮の起点は牡羊座の0度であり春分点と等しかった。しかし地球の歳差現象によって、春分点と実際の星座である牡羊座は毎年50秒づつのズレが生じ、今日では約24度程ものズレが生じている。

- 西洋占星術では、春分点を黄道12宮の起点とするトロピカル方式が主流であるが、インド占星術では実際の天体である羊座の0度を起点とするサイドリアル方式が主流である。アスペクトについてもケプラー以前の12星座を単位とする方法を伝承しいる。

- また、カーラ・チャクラといわれる西洋占星術のホロスコープに相当するチャート以外に、ナバムシャ・チャクラという各星座を9分割図を作成するのが特徴である。

|

3.中国の占星術・・・・七政四餘(陰陽五行説との融合)

4.チベットの占星術・・・・ラマの占星術

- チベットの占星術は、チベット本来の民族信仰であったボン教に、「摩登伽経」等の仏教と共に伝来した密教占星経が融合し、チベット独特の風土のラマの密教占星術が成立した。

- チベットの占星術は、密教占星術として限られたラマ高僧達にタントラ秘密儀軌の1つとして伝承された。

- 密伝ラマの占星術書として、以下のようなもの伝えられる。

- 「占星要門」(ダルマ・シーラ著)

「占星術清浄鏡要集」(スン・パ・ケンポ著)

「占星術宝蔵略集清浄鏡」(同上)

「有徳者清浄占星儀軌」(同上)

この「占星要門」を読むとチベットの占星術がインドの影響を受け、また六十干支等の中国暦の影響も受けつつもチベットの風土に密着した占星術が、ラマの高僧達によって行われていたことをうかがわせて興味深い。

|

5.日本の占星術・・・・宿曜道

- 日本にもホロスコープを作成する精密な占星術がかって存在した。

- 日本へ密教と共に伝わった「宿曜経」等の密教占星術は、宿曜道と言われ宿曜部で研究された。驚くことに、この宿曜部で書かれた宿曜勘文という、1000年前の平安時代の占星術師によって書かれたホロスコープが今に現存している。

- この宿曜勘文には、太陽・太陰・水星・金星・火星・木星・土星・羅候星・計都星の九曜の天体の位置が、黄道12宮上の何度にあったかが算出されている。

この宿曜道の宿曜師達が、宿曜勘文というホロスコープを作成する為にテキストとしたのが東寺の僧宗叡が唐より請来した「七曜攘災決」である。

- 「七曜攘災決」はその後半部分が、五惑星の運動をパターン化した図表により惑星の位置を推算するものであった。

宿曜道は平安時代の貴族に大変好まれたようで、その貴族に子供が産まれると宿曜師を招き、生まれた子供の出生日からその子の一生を占った。

宿曜占法も、このころは各天体の位置を計算し、ホロスコープを作っていたわけである。しかしながら、この占法は各惑星の軌道計算が、あまりにも当時としてはわずらわしく、しだいに衰退していった。

- そして、生れ日の28宿で判断する、今日の簡略化した宿曜占法となったのであろう。

|