信貴山縁起(しぎさんえんぎ)第3巻 信貴山縁起(しぎさんえんぎ)第3巻 |

[年代] 平安時代 12世紀後半

[法量] 紙本着色 縦31.7㎝

[作者] 不詳

[所蔵] 奈良 朝護孫子寺蔵 国宝

[解説] 第3巻「尼公の巻」信濃国から出て来た尼公が、都にのぼる途中

、道行く老人に事情を話し、命蓮の消息をたずねている場面。

一遍聖絵(いっぺんひじりえ)第7巻 一遍聖絵(いっぺんひじりえ)第7巻 |

[年代] 鎌倉時代 正安元年(1299)

[法量] 絹本着色12巻48段 縦38㎝

[作者] 法眼円伊筆

[所蔵] 東京国立博物館 国宝

[解説] 時宗の開祖一遍の伝道の生涯を描く。

鎌倉期の日本各地の風景や民衆の生活を描写。赤い鳥居が美し

い詩情をたたえている。

歌仙絵 住吉大明神の祭神 歌仙絵 住吉大明神の祭神 |

[年代] 鎌倉時代

[法量] 佐竹本

[作者] 不詳

[所蔵] 東京国立博物館蔵

[解説] 住吉神社の祭神の系脈について記載され新古今集に収めてある

和歌が記されている。

西行物語絵巻(十一の八) 熊野路、八上王子の祠(ほこら) 西行物語絵巻(十一の八) 熊野路、八上王子の祠(ほこら) |

[年代] 鎌倉時代 13世紀

[法量] 紙本着色 縦30.2㎝

[作者] 不詳

[所蔵] 大原家蔵・徳川黎明会

[解説] 西行は吉野山から熊野路に進み、八上の王子の前で和歌を詠み、

垣に結びつけようとしている。八上王子の祠(ほこら)や鳥居・

垣の紅があざやである。熊野路の春の一こま。平安末期風景。

男衾三郎絵詞(おぶすまさぶろうえことば) 男衾三郎絵詞(おぶすまさぶろうえことば) |

[年代] 鎌倉時代 13世紀後半

[法量] 紙本着色 縦29.2㎝ 一巻六段

[作者] 不詳

[所蔵] 東京 浅野長武氏蔵 重文

[解説] 男衾三郎絵詞。昔、武蔵の国に吉見二郎、男衾三郎という兄弟が

いた。兄弟相前後して大番勤に京に上がったが、吉見二郎は山

賊にあって再期を遂げる。吉見の家来の家綱が主人の首を国に

持ち帰ろうとして急いで清見の関にきて、少し休むと、海の中

に観音の姿が見え吉見の首に光を放った。

春日権現験記絵を拝見する特別被見台(ひけんだい) 春日権現験記絵を拝見する特別被見台(ひけんだい) |

[年代] 鎌倉時代 延慶2年(1309)

[法量] 六曲屏風状縦41.9㎝ 横196㎝

[作者]

[所蔵] 春日大社蔵

[解説] 特別に拝見するために被見台

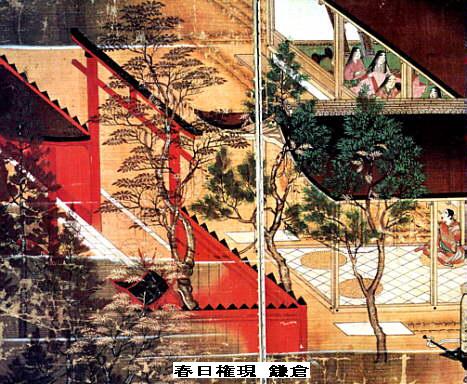

春日権現験記絵 晴雅、母とともに春日若宮で今様をうたう 春日権現験記絵 晴雅、母とともに春日若宮で今様をうたう |

[年代] 鎌倉時代 延慶2年(1309)

[法量] 絹本着色全20巻93段 縦41.5㎝

[作者] 絵所預の高階隆兼筆

[所蔵] 宮内庁蔵

[解説] 藤原氏の氏神である春日神社の創建と霊験の数々を20巻の絹絵に

描いた大作。図は、一の鳥居で生まれた晴雅が観修寺の雅宝僧都

に仕えることになり母と春日社に参拝して大明神の許可を願った。

大明神の託宣はなく今様をうたうよう要望された。

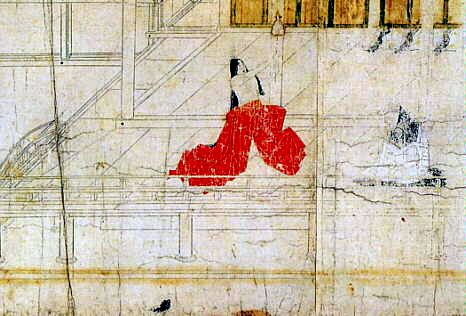

春日権現験記絵 白河院、春日社に参拝 春日権現験記絵 白河院、春日社に参拝 |

[年代] 鎌倉時代 延慶2年(1309)

[法量] 絹本着色全20巻93段 縦41.5㎝

[作者] 絵所預の高階隆兼筆

[所蔵] 宮内庁蔵

[解説] 藤原氏の氏神である春日神社の創建と霊験の数々を20巻の絹絵に

た大作。図は、寛治7年(1093)3月、白河院は春日社に参拝した。

上皇描いが参詣されている間、二の鳥居付近で随行した人々がた

むろしてまっている。その雑然とした雰囲気が伝わってくる。小

さな祠に春日灯籠・春日鳥居がある。

春日権現験記絵 永久春日詣時神託事(第2段) 春日権現験記絵 永久春日詣時神託事(第2段) |

[年代] 鎌倉時代 延慶2年(1309)

[法量] 絹本着色全20巻93段 縦41.5㎝

[作者] 絵所預の高階隆兼筆

[所蔵] 宮内庁蔵

[解説] 図は、知足院が春日社に参拝した時、11、2歳の児童がけだかい

姿になった童子より神託を受ける。右に弊殿がみえる。

春日権現験記絵 後徳大寺府事(第5段) 春日権現験記絵 後徳大寺府事(第5段) |

[年代] 鎌倉時代 延慶2年(1309)

[法量] 絹本着色全20巻93段 縦41.5㎝

[作者] 絵所預の高階隆兼筆

[所蔵] 宮内庁蔵

[解説] 図は、後徳大寺左大臣、祭使の中に忍び込んで春日社に詣でする

場面。左参道に春日造見世棚形式の末社が2棟見える。

不動利益縁起 安倍清明の祈祷 不動利益縁起 安倍清明の祈祷 |

[年代] 鎌倉時代末

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 東京立博物館蔵

[解説] 智興の病気平痣を祈って、安倍清明が願い文を読むところ。

祭壇に御幣を立て供物器を並べ天板全面に「色紙絵馬三枚」が

興味深い伏す場面。

松崎天神縁起(松崎本) 世尊寺阿闍梨仁俊 松崎天神縁起(松崎本) 世尊寺阿闍梨仁俊 |

[年代] 鎌倉時代 応長元年(1311)

[法量] 松崎本 第4巻(全六巻三十八段) 重文

[作者] 不詳

[所蔵] 山口 坊府天満宮蔵 重文

[解説] 松崎天神縁起。菅原道真の一代記、およびその死後の神人として

の霊験談、ならびに松崎神社の創建由来を描いている。

此の図は、世尊寺阿闍梨仁俊が、鳥羽院の女房に女心ある由中傷

されて、北野天満宮に参篭祈請したところその報いでかの女房は

裸で狂い舞った。

北野天神絵巻(弘安本) 女房狂乱 北野天神絵巻(弘安本) 女房狂乱 |

[年代] 鎌倉時代 弘安元年(1278)

[法量] 弘安本断簡乙巻 2巻

[作者] 不詳

[所蔵] 東京国立博物館蔵

[解説] 女房狂乱。世尊寺阿闍梨仁俊に対し、女心あるよしの狂言を鳥

羽院の女房が申したてた。仁俊は北野天満宮に籠って無実を訴

え和歌を詠んだところ、その女房は半裸で手に錫杖をふって踊

り歌い狂乱状態になった。院より召し出された仁俊は、不動の

慈救うの呪文を唱え、女房を覚醒させ、院から薄墨という馬を

賜った。

北野天神縁起(伊保庄本) 霧島盗衣 北野天神縁起(伊保庄本) 霧島盗衣 |

[年代] 南北朝時代 応永10年(1403)

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 出光美術館蔵

[解説] 待賢門院女房(津田本系下巻のみの零本)

女房の北野祈請により、雑仕霧島が盗衣を被って現われ院御所

を狂舞するところ。

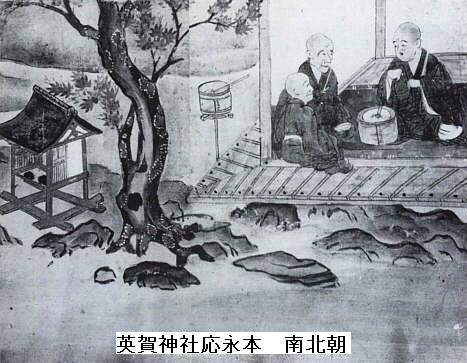

北野天神縁起(英賀応永本) 下巻 仁和寺西念(北野参篭図) 北野天神縁起(英賀応永本) 下巻 仁和寺西念(北野参篭図) |

[年代] 南北朝時代 明徳2年(1391)・応永2年(1395)

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 兵庫・英賀神社蔵

[解説] 仁和寺池上の西念が北野に百日参篭、冥助により往生を遂げる話。

図は、北野参篭九十三日目師匠の僧を呼んで神のお告げのあった

ことを語る場面。

北野天神縁起(英賀応永本) 下巻 綾子託宣 北野天神縁起(英賀応永本) 下巻 綾子託宣 |

[年代] 南北朝時代 明徳2年(1391)・応永2年(1395)

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 兵庫・英賀神社蔵

[解説] 西京七条二坊に住む多治比の女綾子に託宣がありそれにより、

家のそばに小祠を建てて祀った。図は、多治比家と小祠を描

いている。

>

隆房卿喞艶詞絵(たかふさきょうつやことばえ)第5段 隆房卿喞艶詞絵(たかふさきょうつやことばえ)第5段 |

[年代] 南北朝時代 明徳2年(1391)・応永2年(1395)

[法量] 縦25.3㎝

[作者] 不詳

[所蔵] 大阪・幸福相互銀行蔵

[解説] かえらぬ恋いを神仏に祈らんと隆房は神詣をする。

ここは北野天神の社頭、被衣姿の女達があちこちに見える。

祈りから非情の雨がふり出し、隆房の心を一層暗くした。

北野天神縁起(菅生応永本) 下巻 太郎丸託宣 北野天神縁起(菅生応永本) 下巻 太郎丸託宣 |

[年代] 南北朝時代 応永34年(1427)

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 大阪・菅生神社蔵

[解説] 天慶9年、近江国比良宮称宜良種の7歳になる男子太郎丸に右近馬

場に遷りたい旨の天神の託宣が下った。図は、近江国比良宮に

おける託宣の場面。

慕帰絵詞 紀州玉津島明神に参詣(第7巻・第1段) 慕帰絵詞 紀州玉津島明神に参詣(第7巻・第1段) |

[年代] 南北朝時代 観応2年(1351)

[法量] 紙本着色10巻 縦32.0㎝

[作者] 飛鳥井雅康・文明14年(1482)の補作

[所蔵] 西本願寺蔵

[解説] 慕帰絵詞は西本願寺第三世法王、覚如の一代記を描いた。

図は、覚如が明神の神木に紐でつないだ1対の白・黒2面の絵馬

を掲げひれ伏す場面。

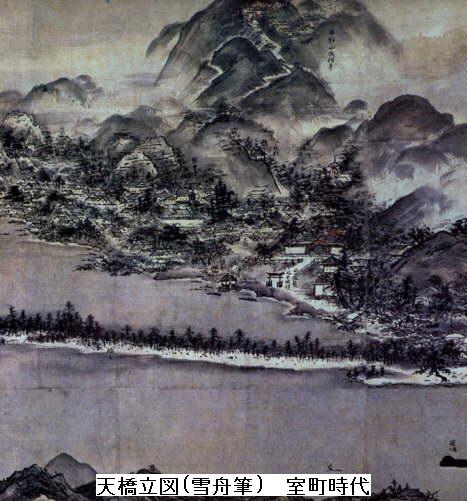

天橋立図 雪舟筆 天橋立図 雪舟筆 |

[年代] 室町時代 1501~1500

[法量] 紙本墨画 縦89.3㎝ 横169.0㎝

[作者] 雪舟筆

[所蔵] 京都国立博物館蔵 国宝

[解説] 日本三景の一つ。丹後(京都府)の天橋立。

橋立の対岸に切り戸の文殊の多宝塔、成相寺の伽藍。

北野天神絵巻(上宮長禄本) 第2巻 時平呪詛図 北野天神絵巻(上宮長禄本) 第2巻 時平呪詛図 |

[年代] 室町時代

[法量]

[作者] 土佐光信筆

[所蔵] 上宮天満宮蔵

[解説] 左大臣時平は菅公を陥れようと無実の讒奏をし、種々の奸計をめ

ぐらした。図は、時平が光卿・定国卿・菅根卿らといんぼう謀

議し、陰陽寮の官人を使って呪詛を行うところ。

北野境内内図 北野天満宮・経堂 北野境内内図 北野天満宮・経堂 |

[年代] 室町時代

[法量] 墨画(1~2尺)

[作者] 狩野松栄筆

[所蔵] 常磐山文庫

[解説] 京名所の絵は、求めに応じ都土産として郷里に持ち帰ったと推察

される。当時、扇面画が流行していた。神社境内には松林が多い。

洛中洛外図屏風 北野天満宮・経堂 洛中洛外図屏風 北野天満宮・経堂 |

[年代] 室町時代

[法量] 墨画(1~2尺)

[作者] 狩野直信筆

[所蔵] 上杉本

[解説] 京名所の絵は、求めに応じ都土産として郷里に持ち帰ったと推

察される。当時、扇面画が流行していた。神社境内には松林が

多い。

宗達 源氏物語関屋澪標図 6曲1双 宗達 源氏物語関屋澪標図 6曲1双 |

[年代] 江戸時代 17世紀初頭

[法量] 紙本金地著色 縦152.2㎝ 横355.6㎝

[作者] 法橋宗達筆

[所蔵] 静嘉堂文庫

[解説] 住吉社頭における源氏主従と右上の海上に浮かぶ明石の君の舟と

(澪標図)。白い砂浜と松林。鳥居・橋がリズミカル(関屋図)。

伊勢物語絵巻模本(異本) 住吉明神と業平 伊勢物語絵巻模本(異本) 住吉明神と業平 |

[年代] 江戸時代 (平安時代・鎌倉・室町・江戸)

[法量] 最終段 異本

[作者] 不詳

[所蔵] 東京国立博物館・和泉市久保惣記念美術館

[解説] 住吉明神と業平の対面の様子が描かれている

住吉の浜・鳥居・松が描かれている。海岸に近い住吉明神の松

が綺麗である。

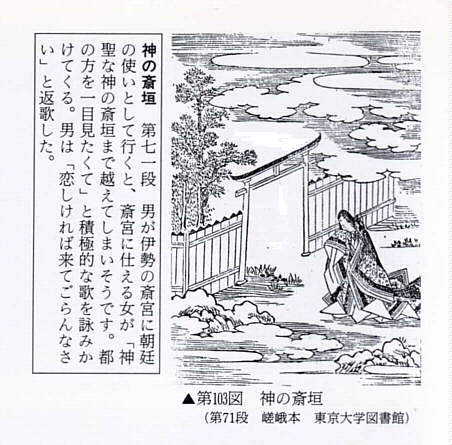

伊勢物語絵巻模本(嵯峨本) 神の斎垣(いがき) 伊勢物語絵巻模本(嵯峨本) 神の斎垣(いがき) |

[年代] 江戸時代 (平安時代・鎌倉・室町・江戸)

[法量] 第71段 嵯峨本

[作者] 不詳

[所蔵] 東京大学図書館

[解説] 神聖な神の斎垣まで越えてしまいそうと、斎宮の積極さが描かれ

ている。

宮島八景画帳 厳島神社 宮島八景画帳 厳島神社 |

[年代] 江戸時代 1794年

[法量] 絹本着色 縦34.4㎝ 横4605㎝

[作者] 長沢芦雪筆

[所蔵] 広島 保田家

[解説] 煙霧のうちに浮かび上がった厳島神社。

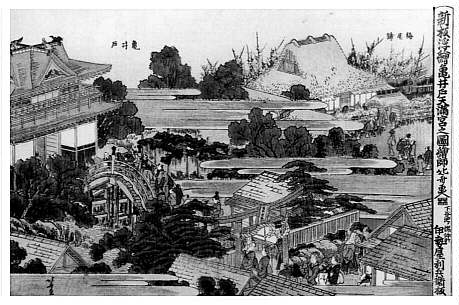

新板浮世絵 亀戸天満宮之図 新板浮世絵 亀戸天満宮之図 |

[年代] 江戸時代

[法量] 新板版画

[作者] 北斎筆

[所蔵] 墨田区 P・モース・コレクション

[解説] 亀戸天満宮之図。

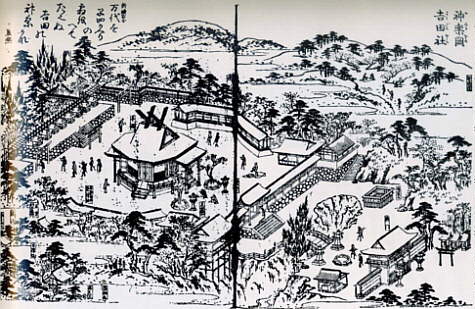

「都名所図会」所載の吉田社図 「都名所図会」所載の吉田社図 |

[年代] 江戸時代 安永9年(1780)発刊

[法量]

[作者] 都名所図会 巻之三

[所蔵] 国立国会図書館蔵

[解説] 「都名所図会」所載の吉田社図。

【草岡神社奉賛会】

Copyright© Kiku tamio Office 2008

|

|