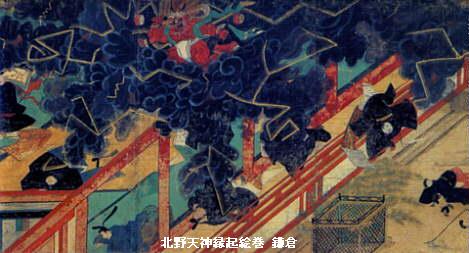

[年代] 鎌倉時代 承久元年(1219) [法量] [作者] [所蔵] 北野天満宮蔵 [解説] 北野天神縁起絵巻(承久本) 清涼殿霹靂時平抜刀 図は、清涼殿に壮絶な稲妻がたてつづけにおこり左大臣藤原 時平は独り太刀を抜いて天神となた菅公に睨みながら語りか ける場面である。

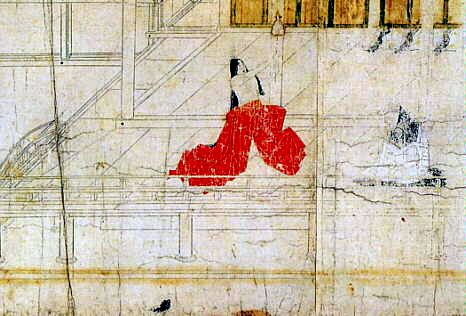

[年代] 鎌倉時代 弘安元年(1278) [法量] [作者] 不詳 [所蔵] 東京国立博物館蔵 [解説] 北野天神絵巻(弘安本断簡乙巻) 女房狂乱 世尊寺阿闍梨仁俊に対し、女心あるよしの狂言を鳥羽院の女 房が申したてた。仁俊は北野天満宮に籠って無実を訴え和歌 を詠んだところ、その女房は半裸で手に錫杖をふって踊り歌 い狂乱状態になった。院より召し出された仁俊は、不動の慈 救うの呪文を唱え、女房を覚醒させ、院から薄墨という馬を

[年代] 鎌倉時代 応長元年(1311) [法量] [作者] 不詳 [所蔵] 山口 坊府天満宮蔵 重文 [解説] 松崎天神縁起(松崎本) 第4巻(全六巻三十八段)。 菅原道真の一代記、およびその死後の神人としての霊験談、な らびに松崎神社の創建由来を描いている。此の図は、世尊寺 阿闍梨仁俊が、鳥羽院の女房に女心ある由中傷されて、北野 天満宮に参篭祈請したところその報いでかの女房は裸で狂い <舞った。

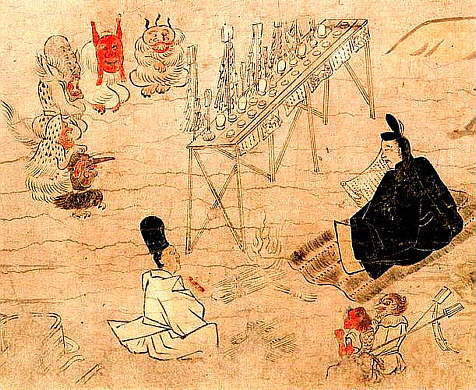

[年代] 鎌倉時代末 [法量] [作者] 不詳 [所蔵] 東京国立博物館蔵 重文 [解説] 不動利益縁起 安倍清明の祈祷 智興の病気平痣を祈って、安倍清明が右に二匹の式神を従え 祈祷願い文を読むところ。祭壇に御幣を立て供物器を並べ天 板全面に「色紙絵馬三枚」が興味深い伏す場面。

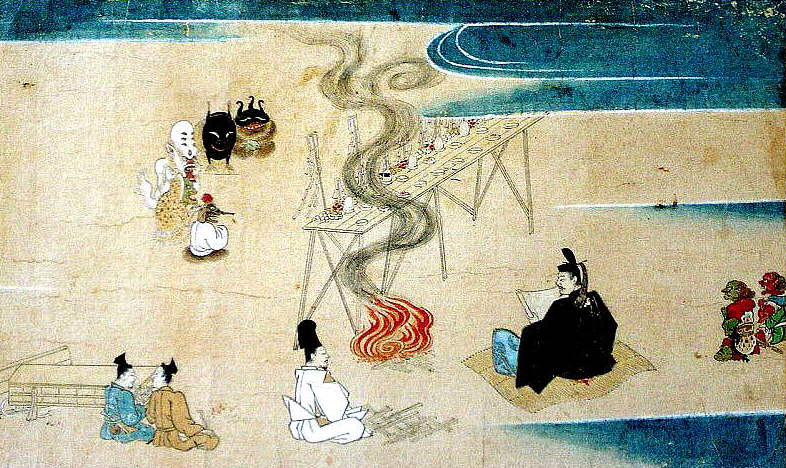

[年代] 室町時代 初期 [法量] [作者] 狩野永納筆 [所蔵] 京都 清浄華院蔵・重文 [解説] 泣不動縁起(清浄華院本) 安倍清明の祈祷 三井寺の智興内供が重病に苦しんでいたとき、陰陽師の阿部 晴明に占したところ、寿命には限りがあるので如何ともしが たいが、もし弟子の中で身代わりをするものが有れば、代わ るように祈ることはできると言う。この時智興には多くの弟 子があったが、すぐには誰も身代わりを申し出なかった。と ころが、最も若い証空が、自分が代わりになりましょうと申 し出、ただ、八十歳になる老母に訳を話したいのでと言って 帰郷する。家に帰った証空は、驚く母に事情を説明する。母 は止めようとするが、今となってはしょうがない、師と約束 したことだからと言って、証空は泣く泣く師のもとに帰って いく。 【拡大】  清浄華院(京都):提供

[年代] 鎌倉時代(1278) [法量] [作者] 不詳 [所蔵] 東京国立博物館蔵 [解説] 天神縁起絵巻(弘安本断簡乙巻) 綾子託宣 天慶5年7月、西京七条に住む賎女綾子に、鎮西より都へ帰り たいと思っているので昔からゆかりの地である右近馬場を構 えよ、との菅公の託宣 (おつげ)が下がった。しかし綾子の身 分ではその力はなく、住居の傍に小祠を建てて崇め祀ったの である。【託宣(たくせん)】神仏が人にのりうつったり夢の 中に現れたりして、その意志を告げること。また、神のお告 げ。

[年代] 南北朝時代 明徳2年(1391)・応永2年(1395) [法量] [作者] 不詳 [所蔵] 兵庫・英賀神社蔵 [解説] 天神縁起絵巻(英賀応永本) 綾子託宣 西京七条二坊に住む多治比の女綾子に託宣がありそれにより、 家のそばに小祠を建てて祀った。図は、多治比家と小祠を描 いている。【託宣(たくせん)】神仏が人にのりうつったり夢 の中に現れたりして、その意志を告げること。また、神のお 告げ。

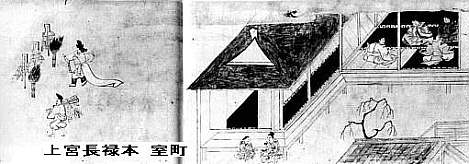

[年代] 室町時代 長禄3年(1459) [法量] [作者] 土佐光起筆 [所蔵] 大阪 上宮天満宮蔵 [解説] 北野天満宮縁起絵巻(上宮長禄本) 第2巻 時平呪詛図 左大臣時平は菅公を陥れようと無実の讒奏をし、種々の奸計 をめぐらした。図は、時平が光卿・定国卿・菅根卿らといん ぼう謀議し、陰陽寮の官人を使って呪詛(じゅそ)を行うとこ ろ。【呪詛】とは神仏や悪霊などに祈願して相手に災いが及 ぶようにすること。 のろうこと。 【拡大】

[年代] 江戸時代 寛永14年(1637~1651) [法量] 紙本着色 縦24.7㎝ 横21.2㎝ [作者] 宗達派(宗達工房) [所蔵] 奈良 大和文華館蔵 [解説] 伊勢物語図屏風(第64段) 禊図(みそぎず) この図は、伊勢物語の第64段、業平幼時の盲目的な恋物語を 述べるところで、業平が再び恋をしないようにするため、陰 陽師や巫女を呼んで賀茂の御手洗川でお祓いをしている場面。 【部分1】 【部分2】

| |

北野天神縁起絵巻 清涼殿霹靂時平抜刀

北野天神縁起絵巻 清涼殿霹靂時平抜刀