寧姧

俋俉僷儞僼儗僢僩儅僈僕儞

侾俋俋俉擭俋寧崋(戞嬨崋)

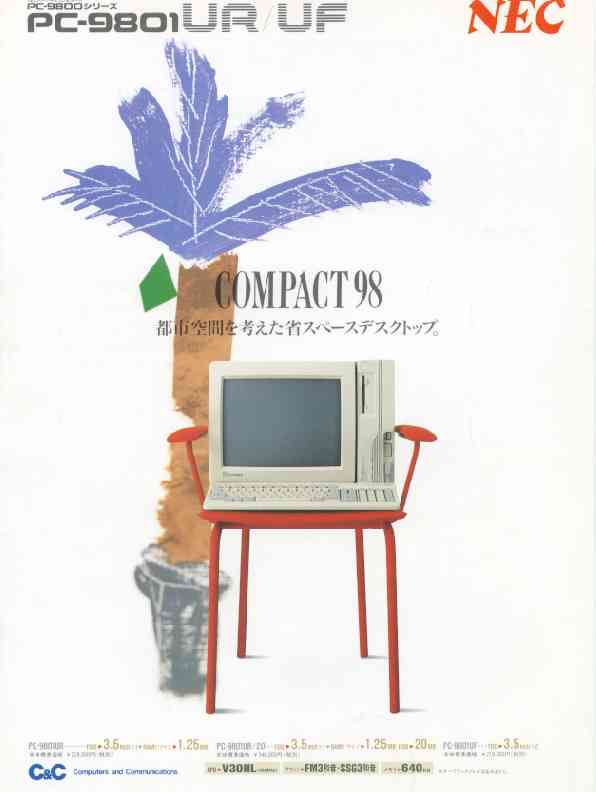

丂倂倝値倓倧倵倱俋俆擔杮岅斉偺敪攧偲摨帪偵弌壸偝傟偨偺偑丄尰嵼丄俶俤俠偺庡棳僔儕乕僘偲側偭偨倁俙俴倀俤

俽俿俙俼僔儕乕僘偱偡丅

丂嵟弶偺崰偺僷儞僼儗僢僩偵偼丄乽俋俉俵俙俿俤 倁俙俴倀俤

俽俿俙俼乿偲側偭偰偄傑偟偨偑丄屻敿偐傜乽倁俙俴倀俤

俽俿俙俼乿偺傒偺婰嵹偵側偭偰偟傑偄丄姰慡偵俋俉俵俙俿俤僔儕乕僘偐傜撈棫偟偨宍偵側傝傑偟偨丅壙奿傕埨偔丄儌僯僞乕僙僢僩偱朙晉側僀儞僗僩乕儖僜僼僩偲丄弶怱幰儐乕僓乕偵偼怽偟暘偑柍偐偭偨偺偱偡偑丄儅僯傾儐乕僓乕偵偲偭偰偼丄俹俠俬僶僗偑侾僗儘僢僩丄昻庛側價僨僆僠僢僾偲丄儅僀僫僗柺偑栚棫偭偰偟傑偄傑偟偨丅偱傕丄俹倕値倲倝倳倣搵嵹偺俹俠-俋俉偱偼丄倁俙俴倀俤

俽俿俙俼傪強桳偟偰偄傞儐乕僓乕偑堦斣懡偄偱偟傚偆丅崱屻丄柤梍斠夞偺倁俙俴倀俤 俽俿俙俼(俵俵倃搵嵹僔儕乕僘)傕搊応偟丄俹俠俋俉-俶倃偵堏峴偟偨尰嵼偱傕丄庡椡婡偲尵偊傞偱偟傚偆丅

夰偐偟偺柤婡僔儕乕僘俶倧丏俆

丂俶俤俠偑弶傔偰僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗傪嫮挷偟偨俹俠-俋俉偑俹俠-俋俉侽侾倀俼/倀俥偱偡丅

丂俥俢俢侾婎偲俼俙俵俢倝倱倠傪搵嵹偟偨傕偺偑倀俼偱丄俥俢俢傪俀婎搵嵹偟偰偄傞偑倀俥偱偡丅僐儞僷僋僩側鉃懱偵俥俵壒尮傪撪憼偟偰偄傞偺偱丄僎乕儉儅僔儞偲偟偰晛媦偡傞偐偲巚傢傟傑偟偨偑丄俠俹倀偑崅懍夵椙宆偺倁俁侽俫俴(侾俇俶俫倸)偩偭偨偺偱丄俁俉俇偑晛媦偟偨帪婜偲偟偰偼丄尒楎傝偟傑偟偨丅傑偨丄摉帪僎乕儉儅僔儞偲偟偰抣抜傕庤崰偵峸擖偱偒傞傕偺偼丄壗偲尵偭偰傕俹俠-俁俉俇俹偱偟偨丅慡慠弌壸偝傟側偐偭偨俹俠-俋俉偱偡丅

仸夰偐偟偺柤婡偲屇傋傑偣傫偱偟偨丒丒丒丅

俬値倲倕倢

俷倴倕倰俢倰倝倴倕僾儘僙僢僒摿廤

丂僀儞僥儖偼丄偙偺摉帪係俉俇俠俹倀偺晛媦偵愊嬌揑偱偟偨丅棟桼偼丄屳姺俠俹倀偺惃偄偑嫮偐偭偨偐傜偱偡丅俙俵俢傗俠倷倰倝倶偺係俉俇俽俴俠/俢俴俠偑巚偭偨傛傝僔僃傾傪峀傔偰偄偭偨偐傜偱偡丅俹俠-俋俉偱傕丄俁俉俇俽倃/俢倃儅僔儞偵婎杮揑偵偼偦偺傑傑嵹偣姺偊傞偩偗偱丄係俉俇儅僔儞憡摉偺惈擻偑庤偵偼偄傞偺偱偡偐傜丄係俉俇儅僔儞傪攦偆棟桼偑柍偔側傝傑偡丅摿偵丄係俉俇俽俴俠俀/俢俴俠俀摍偺攞僋儘僢僋僞僀僾偑搊応偟丄僀儞僥儖偼偮偄偵丄戝暆偵俠俹倀偺抣抜傪壓偘丄偙偺嬈奅偲偟偰偼弶傔偰偺係俉俇俠俹倀偺俿倁俠俵傪峴偆傎偳偱偟偨丅偙偙偱偮偄偵俷俢俹偑搊応偟傑偟偨丅俢倃俀偲摨偠傕偺偱丄侾俇/俀侽俵俫倸梡偑侾俀枩墌丄俀俆俵俫倸梡偑侾俆枩墌偱偟偨丅崱峫偊傞偲丄僒僊偺條側壙奿偱偡偑丄摉帪偲偟偰偼埨偄埵偱偟偨丅乽俢倃俀儅僔儞偑偙偺抣抜偱攦偊傞偲偼両乿偲偄偆姶偠偱偡(徫)丅惈擻偼丄杮暔偺俢倃俀偱偡偐傜丄張棟岦忋偺懱姶偼廫暘偵偁傝傑偟偨丅幚嵺丄杔傕係俉俇俽倃儅僔儞傪俢倃俀偵偟偨帪丄偲偰傕姶摦偟偨傕偺偱偡丅

夰偐偟偺柤婡僔儕乕僘俶倧丏俇(俤俹俽俷俶

俋俉屳姺婡摿廤 戞俀夞栚)

丂嵟嫮偺倝俉侽俀俉俇(侾俇俵俫倸)傪搵嵹偟丄掅壙奿傪幚尰偟偨偺偑俹俠-俀俉俇倁俰偱偡丅

丂偙偺摉帪丄俁俉俇儅僔儞偼傑偩崅壙偱丄僴僀僄儞僪儐乕僓乕偺傕偺偱偟偨丅楑壙斉偺俁俉俇俽倃偱偝偊傕丄弶怱幰儐乕僓乕偵偲偭偰偼丄庤偵擖傟偵偔偄傕偺偱偟偨丅偦偺偆偊丄摉帪僔僃傾俶倧侾偺俶俤俠傕丄俁俉俇俠俹倀傊偺堏峴偵愊嬌揑偱丄俀俉俇儅僔儞偼俹俠-俋俉侽侾俢倃偺傒偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅偦偙傪俤俹俽俷俶偼抣抜偑埨偄俀俉俇儅僔儞傪丄傑偩愊嬌揑偵斕攧偟丄儐乕僓乕傪枮懌偝偣傞倝俉侽俀俉俇嵟嫮偺侾俇俵俫倸斉傪嵦梡偟傑偟偨丅侾俀俵俫倸斉搵嵹偺俋俉侽侾俢倃傛傝俋枩墌埨偔丄奜晹俥俢俢婡擻摍偺婡擻奼挘偑恾傜傟丄俀俉俇搵嵹偺俹俠-俋俉傛傝枺椡揑側儅僔儞偱偟偨丅

丂倝俁俉俇俽倃傪搵嵹偟側偑傜丄俁侽枩墌傪愗傞掅壙奿傪幚尰偟偨偺偑丄俹俠-俁俉俇俹偱偡丅

丂堄奜偵傕偙偺儅僔儞偼恖婥偑偁傝傑偟偨丅棟桼偼丄抣抜偑埨偄偺傕傕偪傠傫偱偡偑丄昗弨偱俤俹俽俷俶撈帺偺俀俆俇怓昞帵婡擻傪搵嵹偟偰偄偨偐傜偱偡丅偙偺俀俆俇婡擻偼丄戝庤侾俉嬛僜僼僩儊乕僇乕偺乽傾儕僗僜僼僩乿偑偙偺俀俆俇怓偵懳墳偟偨偺偱丄僎乕儉儐乕僓乕偵偼丄偲偰傕枺椡揑側婡庬偱偟偨丅戙昞揑側僎乕儉偵丄俀俆俇怓愱梡偺乽柌尪朅塭乿傗俀俆俇怓懳墳偺乽儔儞僗嘩乿摍偑偁傝傑偡丅偙偺僐儞僷僋僩側鉃懱偵傕垽拝偑姶偠傜傟傞儅僔儞偱偟偨丅杔傕偲偰傕梸偟偐偭偨堦昳偱偟偨丅

崱寧偺僐儔儉(戞俀夞栚)

尰嵼偺僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗偵桪傟偨儅僔儞偵偮偄偰峫偊偰傒傞丅

丂尰嵼丄俙俿屳姺婡偺帺嶌婡巗応偱嵟傕僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗偵桪傟偨慻傒崌傢偣偼壓婰偺僗儁僢僋偱偟傚偆丅

| 俠俹倀 |

俠倕倢倕倰倧値(俁侽侽俙俵俫倸) |

| 儊儌儕 |

俇係俵俛(俽俢俼俙俵) |

| 僉儍僢僔儏 |

撪憼侾俀俉俲俛(俛俽俼俙俵) |

| 僠僢僾僙僢僩 |

係係侽俛倃 俙俧俹倱倕倲 |

| 價僨僆僇乕僪 |

俧俀侽侽(俽俧俼俙俵俉俵俛) |

| 俫俢俢 |

係丏俁俧俛(倀倢倲倰倎俙俿俙) |

| 俠俢僪儔僀僽 |

撪憼俁俀攞懍(俙俿俙俹俬) |

| 壒尮 |

俙倂俤俇係屳姺儃乕僪摍 |

| 俷俽 |

俵倝們倰倧倱倧倖倲

倂倝値倓倧倵倱 俋俉 |

丂偙偺僗儁僢僋傪婎杮偲偟丄儅僂僗偵僉乕儃乕僪丄働乕僗摍偺壙奿傪梷偊傟偽丄侾侽枩墌埲壓偱丄俁俢僎乕儉偑夣揔偵僾儗僀壜擻側儅僔儞偑嶌傟傞條偵側傝傑偟偨丅傕偪傠傫丄倁倧倧倓倧倧俀傪搵嵹偟偨曽偑俧倢倝倓倕愱梡僎乕儉偑僾儗僀偱偒丄俢倝倰倕們倲俁俢懳墳僎乕儉傕夣揔偵偱偒傞偺偱丄搵嵹偟偨偄儃乕僪偱偡偑丄俧俀侽侽偱傕丄俧倢倝倓倕偼偱偒傑偣傫偑丄俢倝倰倕們倲俁俢懳墳僎乕儉側傜夣揔偵僾儗僀偱偒傞偺偱丄柍棟偟偰俧倢倝倓倕偵偡傞昁梫偼側偄偱偟傚偆丅傕偪傠傫丄偍嬥偑偁傞偺側傜偽俧倢倝倓倕偱偡偑丒丒丒丅

丂傑偨丄僉儍僢僔儏晅偒偺俠倕倢倕倰倧値偼戝斀嬁偱偟偰丄僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗偑旕忢偵椙偔側傝傑偟偨丅僉儍僢僔儏柍偟偺帪偼丄張棟撪梕偵傛偭偰偼摨僋儘僢僋偺俵俵倃俹倕値倲倝倳倣傛傝張棟偑抶偄偲偄偆尰徾偵側傝傑偟偨偑丄僉儍僢僔儏晅偒俠倕倢倕倰倧値偺応崌偼丄梕検偙偦侾俀俉俲俛偟偐愊傫偱偄傑偣傫偑丄俠俹倀偲摨僋儘僢僋偱偺傾僋僙僗側偺偱丄張棟撪梕偵傛偭偰偼摨僋儘僢僋偺俹倕値倲倝倳倣嘦傛傝張棟偑懍偄応崌偑偁傞條偱偡丅偱偡偐傜丄俹倕値倲倝倳倣嘦俀俁俁乣俁俁俁俵俫倸斉偼偦傠偦傠巔傪徚偡偱偟傚偆丅傛偭偰丄儀乕僗僋儘僢僋偑侾侽侽俵俫倸梡偺俠俹倀偼俹倕値倲倝倳倣嘦俁俆侽乣係俆侽俵俫倸丄俇俇俵俫倸梡偼俠倕倢倕倰倧値俀俇俇乣俁俁俁俵俫倸偲偄偆埵抲晅偗偵崱屻偼側傝傑偡丅

丂帺嶌婡偼摨僗儁僢僋偺儊乕僇乕昳偲斾傋偰丄敿妟嬤偄抣抜偱攦偆帠偑偱偒傑偡丅偦偺暘丄屘忈偟偨帪摍偺曐徹偼柍偟偱丄俹俠偑堦婥(楢嵔揑)偵僷乕偵側偭偨帪丄捝偄栚偵憳偆偲巚偄傑偡丅偱傕丄偲偰傕埨偔峸擖偱偒傞偺偱偡偐傜丄偦偺曈偼妱傝愗偭偰掹傔傞偟偐偁傝傑偣傫丅媡偵儊乕僇乕昳偺応崌偼丄曐徹婜娫撪偱偁傟偽姰慡偵捈偟偰偔傟傑偡偐傜丄枩偑堦偺応崌偱傕偲偰傕埨怱偱偡丅傑偨丄曐徹婜娫奜偱傕僜僼儅僢僾摍偺戝庤検斕揦偱偼丄儚儔儞僥傿僔僗僥儉偲屇偽傟傞曐尟傪棙梡偡傟偽俆擭娫偺柍彏廋棟偑栺懇偝傟丄偦偺俹俠偺廋棟戙傪峫偊傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅俆擭栚埲崀偼怴偟偄俹俠傪峸擖偟偰偄傞壜擻惈偑崅偄偺偱丄婥偵偡傞昁梫偼柍偄偱偟傚偆丅廬偭偰丄帺嶌婡偐儊乕僇乕惢偐偼丄儅僔儞偺僗儁僢僋丒僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗傪庢傞偐丄埨慡惈丒埨怱傪庢傞偐偲偄偆帠偱偡偹丅

丂