|

人物根付「唐人の親子」 素材:象牙 サイズ:幅-3.5cm厚み-2.0cm高さ-4.5cm

musasi

手に太鼓を持ち首元にフリルの付いたマント、

唐人「女性」に2人の唐子がしがみつき何かをおねだりしている珍しい図柄です。

19世紀初期〜中期、京都系根付特徴の大小紐通穴がきっちりし、

無銘ですが秀正の代下がりの作品と思います。

zorro |

|

「壺と唐子」 素材:象牙 サイズ 縦-3.4 横-4.9 高さ-3.4

面白い作品です。

musasi

ユーモラスで派手な幕末の大阪系と想像しております。

中国故事、瓶割温公:

瓶に落ちた友達を助ける為に高価な瓶を割り友達を助けた物語で

心が温まる一品です。

zorro |

|

「唐子獅子舞」素材:象牙 サイズ 3.5cm×2cm 高さ3.2cm

獅子舞の唐子が 笛を吹いています。唐子の顔、髪、服の模様、獅子頭など

緻密で素晴らしい彫りです。

musasi |

|

銘:玉珪の「こよりを持つ人物」です。

素材:黄楊 こよりは象牙でできています。

紐通し穴の淵は色角でしょうか?なかなか保存状態が良いものだと思います。

黄楊マニア |

|

無銘 サイズ 高さ-3.8cn 前後-3.6cm 横-2.5cm

これは堅い木に金の線蒔絵がしてあり 紐穴は かごの中に抜けています。

ishii

手、足、顔は象牙、かごは黄楊、着物の柄は彫金され、大変に手間のかかった根付です。

あくまでも想像ですが江戸根付師、東谷か光谷系列根付師の作品と思われます。

zorro

|

|

「小坊主と太鼓」 素材:象牙 サイズ 3.2cm 1.5cm 2.5cm

太鼓の前に 何やら楽しげな顔をした小坊主が座っています。

江戸期のものと思われます。

musasi |

|

「寿老人と唐子」 銘「廣之」 素材:象牙 高さ-4.6cm 長さ-3.5cm 幅-2.5cm

寿老人は 長寿と知恵の神様。唐子や鹿をお供にしている。

すばらしい構図、表情です。

廣之・・・上田令吉著「根付の研究」では 「牙刻をなす、中期始めの人なり」

musasi |

|

蝦蟇仙人 象牙彫 銘:正守(江戸後期、京都スクール)

長寿の魔法の力を持つとされる3本足の蛙を肩に乗せています。

下から見れば象牙のタスクを縦に4つ割りにして、

無駄なく形彫りをしていることが分かります。

正守は京都スクールの祖の一人「吉長」の弟子筋。

高さ40mm、幅55mm

黄楊マニア |

|

「南洋の卵売り」サイズは全長7センチ。材質は柘植、卵部分は象牙です。

銘は一川(イッセン)

根付の研究によれば、「小澤と稱し、木刻をなす。中期の人なり」とあります。

微妙にそった体のラインが気に入っております。

ヤボテン |

|

「面打ち師」と「横綱」 象牙彫 銘:一郎 戦後 高さ:37mmと54mm

近代根付師の稲田一郎(1891-1977)による1950年代頃の根付です。

一郎根付の特徴となる、滑稽で崩れた骨格が2枚目の写真で

観察できます。象牙の白地の仕上げが美しく、撫でると心地よいです。

横綱は、化粧まわしの結び目が紐通し穴になっています。

黄楊マニア |

|

「三番叟」 象牙彫 サイズ5.2*3.0*1.5cm

動きのある造形で踊る姿をあらわしています。顔の表情もいいです。

象牙の三角端材から作った 三角根付の一作と思います。

musasi |

|

「七福神の宴会」 銘:守直 素材:象牙 サイズ 高さ4,5cm 幅6x5cm

七福神が集まって、歌って踊って、酒宴を開いています。

真中に大黒様、その周りを6人の神様が踊りながら回っている様子が伺えます。

伊藤良一著「根付入門」では近世の人となっています。時代は明治でしょうか。

根付にしては 少し大きいようで 置物かも知れません。

musasi |

|

「竹林七賢人」 鯨の歯彫 玉光斎 19世紀後半 高さ66mm、幅40mm

中国の晋の時代、世の中の煩わしさを避けて、7人の隠者が竹林

に会し、音楽や文学を楽しみ、清談に耽った故事を表わしてます。

「七福神」は、中国の竹林七賢人にならって、インドや中国など

の信仰を日本的に組み合わせて出来た可能性があります。

象牙のように見えますが、珍しい鯨の歯を彫った置物根付です。

台となっている岩の表現や竹林の葉の細工が秀逸です。

玉光斎は江戸時代の同名の根付師とは別人物と推測されます。

参考として、サザビーズのオークション(1980年11月)に出品された

玉光斎の別の竹林七賢人の写真を掲載します。

譲渡のため応相談可能です 黄楊マニア |

|

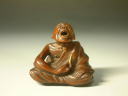

「蝦蟇仙人」象牙彫 高さ3.7cm

眼は象眼されています。染めなどから判断してそれほど古くないものかもしれません。

それでも、私はとてもこの表情が気に入っています。惚(ほう)けた顔がたまらんです。

根付とは、掌で転がして納得できるものにこそ価値をおいています。

黄楊マニア |

|

サイズ4.0×2.0×(高さ)3.0センチ象牙刻 大変細かい彫りで、蓮と舟と唐子と老人が彫られております。

銘は如柳とあります。なにか中国の有名な言い伝えでも有るのでしょうか?素晴らしい三角根付です。

netsuke-kenshi

「周茂叔愛蓮図」文人の理想とした、中国宋代の高士隠士で、四愛図の一人としてとして、画題になっている

はやみお |

|

故レイモンド・ブッシェル氏の所蔵品の一部をご縁あって入手させていただきました。

材質は木製。黄楊ではないと思います。

写真でも判別が困難ですが、実際に実物を目の前にしましても瞬時に意匠を把握することは困難です。

しばし眺め、裏の紐とおし穴の横を眺めて・・・なるほど。という少しばかり人を食った根付です。

意匠の奇抜さが印象強いですが、丸みを帯びた全体の形状や紐穴さえも意匠の一部として

利用するしたたかさ、そして雷の四肢の確かな彫り。

確かな技術に裏付けられた中に、遊び心が生きている作品ではないでしょうか。Jam Session |

|

「神農」 象牙彫 17世紀江戸時代 京都・大阪 43mm

神農とは、二千年以上前の中国の伝説上の人物で農業と医薬の創始者と伝えられていています。

三白眼の迫力のある形相、足の指の鋭い爪、木の葉を編んだ服、手に持った薬草の束を

ぐっと掴んでいるところが神農の特徴です。

この神農が、野山を駆け回り、次々と生えてる薬草をかじり、効能を確かめました。

漢方医学の始祖であるこの神農の根付は、江戸時代の薬屋の神様として祭られ、

又は携帯用の薬入れの根付として大事に使用されていたものと推測されます。

今から400年前の根付で、友忠などが活躍し、装剣奇賞が書かれた時代よりも

更に100年以上前の根付ですが、とても保存状態がよいものです。

顔と後ろ髪の彫り、立て膝と右腕の構図は、ギリシャ彫刻を連想させる美しいものとなっています。

黄楊マニア |

|

「唐子と雪達磨」 象牙 正廣 幕末〜明治 高さ25mm 幅45mm

無邪気に雪達磨を転がす唐子と、転がされる達磨の表情がとても楽しいコントラストとなっています。

雪達磨は鼻の穴を全開にして踏ん張っています。

達磨の眼には茶色、唐子の頭には黒色の水牛の角が綺麗に象眼されています。

雪達磨に唐子の手の跡がついています。

正廣は、大阪スクールの大原光廣の一番弟子で、象牙彫の仕上げが秀逸です。

「根付小辞典 根付の題材」(カール・シュバルツ、里文出版)の35ページに同型の根付が掲載されています。

黄楊マニア |

|

「鶴を抱く少年」 素材:象牙 サイズ3.2*2.0*4.0cm

子供が鶴を抱えた図柄の、象牙の根付です。

丁寧な彫りで、着物のひだや柄、子供の頭髪など、細かい彫りが見ものとなっています。

musasi |

|

「あくび達磨」彩色黄楊 サイズ長さ6cm 幅3cm 高さ3.5cm

いつも座禅をくんで座っている達磨さんが 手足を伸ばしてあくびをしているパロディーです。

紐穴はなく たぶん 両手の間に紐を通して 両足を帯に引っかけて 差し根付のようにして

使ったのではないでしょうか。

musasi |