|

●東京湾で発生した惨事

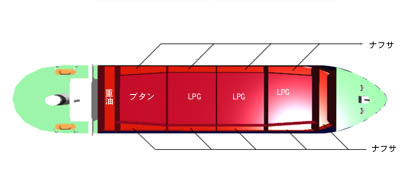

昭和49年11月9日、その日の東京湾は曇りで、視界は4キロ弱くらいであった。 東京湾は世界有数の過密航路で、比較的狭い範囲に大型船が密集するために行き交う船舶も周囲に注意を払いながら航行するのが常だった。 その東京湾の中ノ瀬航路を北上する大型船が一隻。それは当時日本最大のLPG・石油の混載船である第十雄洋丸(43223重量トン)であり、ペルシャ湾からプロパン、ナフサ、ブタン総計5万7千トンあまりを積み込んであと数時間で川崎港へと着岸するところであった。 前年に施行された海上衝突予防法により、500m前方にエスコート船「おりおん1号」を走らせ、久しぶりの日本の土を踏むまであと少しではやる気持ちを抑えながらの航海だった。 実際、港内最大速度12ノットは「おりおん1号」の全速よりも速く、お互いの距離はどんどん縮まっていた。 一方、そのしばらく前に君津港から一隻の貨物船が出航していた。こちらはリベリア船籍のパシフィック・アレス号(10874重量トン)、鋼材約15000トンを船腹に納め、ロサンゼルスに向かって出航したばかりの船であった。 第十雄洋丸が中ノ瀬航路を航行中、その右舷3キロに接近する貨物船を発見したが、当時まだ航路内だったので舵はそのままにしていた。 一方のパシフィック・アレスも前方に大型タンカーを発見していた……しかし、本船も舵は中央で相変わらず直進するままだった。 実はこの時、パシフィック・アレスは中ノ瀬航路の出口をかすめる位置を通過しようとしていたため、双方の船長に「相手がよけるだろう」という思いこみを起こしていた。 第十雄洋丸は「自分は航路内を航行しているので、相手が回避してくれる」であり、パシフィック・アレス側は「右舷に自船を見る相手側が回避運動をとってくれる」と思っていたため、双方とも舵は中央で回避すべき時期を逃していた。 そして午後1時半頃……双方の船長が危険性に気がついたときにはすでに遅く、双方とも後進全力の面舵をかけていたにもかかわらず、船が効果的な回避運動をとる前にパシフィック・アレスは第十雄洋丸の右舷船首側に食い込むように衝突した。  なお、衝突地点が中ノ瀬航路のほんのわずかに外で、第十雄洋丸自身はまだ船橋を含む後方50mが航路内であったことから後の海難審判ではこの点が重点的に討論された。 衝突によって第十雄洋丸はリザーブタンク後方付近の外板に大破口を生じ、可燃性の強い液体であるナフサは衝突時の衝撃と火花によって簡単に引火し、一瞬にして大爆発を起こすととともに長大な火柱が立ち上り、ナフサを含んだ炎を浴びたパシフィック・アレスも船全体が猛火に包まれ、船上だけではなく船内までも灼熱地獄と化した。 そして、ナフサは海面にも流れだし、海面火災を起こした現場一帯は文字通りの火の海となっていた。 ●海上保安庁並びに民間タグボート奮戦 東京湾のど真ん中、しかも航路の出口を塞ぐ形で発生した大規模な船舶火災に対して、管轄の一つに東京湾を持つ第三管区海上保安庁が出動した。 消防船のほか、巡視船艇等12隻の他、東京消防庁、横浜市消防局、民間の港内作業船も出動して消火・救出作業に当たり、炎上する第十雄洋丸の周囲3.6キロは200m以上の大型船舶は航行禁止となり、中ノ瀬航路と浦賀水道は事実上一時閉鎖となった。 第十雄洋丸の爆発は後方には向かわなかったために、衝突時に海へ飛び込んだり、左舷側の救難艇で避難する余裕があった。そして急いで引き返してきた「おりおん1号」と巡視船に救助されることで39名中34名が助かっているが、正面から可燃物をもろに浴びてしまったパシフィック・アレスの乗員は逃げる暇すら与えられず、船内に閉じこめられたままであった。 周囲の海面すら炎熱地獄とする第十雄洋丸には消防船も簡単には接近できず、消火作業は難航した。 そして、海保の要請によって駆けつけた消防艇は東京消防庁から3隻、横浜市消防局から2隻、川崎市消防局から1隻であった。しかし、大火災を起こしている大型船にとりついて消火活動を行うには到着時の気象(19時測定、北東の風13m)と海象(波高1.5ないし2m)は50トンほどしかない小型艇には厳しいと判断されそのまま4隻が引き返すことになったのだった。 炎上を続ける2隻はこの北東の強風にあおられて漂流をはじめ、横須賀方面に向かい始めた。特に消火どころか爆発の危険性がつきまとう第十雄洋丸は動く災害と言っても過言ではないために第3管区海上保安部は両船を曳航し、座礁ないし投錨させる決定を下した。 曳航するには被曳航側に索を取り付けなければならない。しかし、それは燃えさかる船舶の甲板上で作業を行わなければならないということでもあった。 炎上を続けるパシフィック・アレスも高熱のために消防船も接近が困難な状態であったが、それでも消防船の活動の結果午後7時過ぎになってようやく火勢も収まってきて、船首部分に接舷したタグボートによって曳索が結ばれ、衝突現場から北東に約10キロの川崎沖に投錨させることに成功した。 投錨後、そこでさらなる消火活動を行った結果翌日に鎮火したが、船内を捜索すると船橋は内部まで黒く焼けただれていた。 捜索の結果は28名もの犠牲者が発見され、生存者はわずかに機関室にいて火災に巻き込まれずにすんだ一名のみであった。 そしてもう一方の第十雄洋丸。こちらの火勢も落ち着いてはきていたが、未だ甲板上は火災が続き、内部に爆発のおそれのある可燃物を大量に抱え込んだタンカーのためにおいそれと近づくわけにもいかない。 これを買って出たのが消火作業に出動していた新日本海運所属のタグボート「大安丸」であり、船長自らが船尾の鋼板に触れて、まだ火災の熱が回ってきていないことを確認すると、乗員2名が甲板に駆け上がり曳索の取り付けに成功した。 第十雄洋丸と曳索でつながれた大安丸と巡視船「まつうら」(328総トン)の2隻によって曳航が始まったが、張力と高熱のためにナイロン製の曳索は途中で切断してしまった。 そのために、今度はもう一隻の大成丸からも応援が来て合計4名が再び上り、再度曳索を取り付けた。 第2回目の曳航は大安丸と大成丸の2隻であり、先導並びに曳航の指揮は巡視船「まつうら」によって行われ、高熱で索が焼き切れることの無いように索には消防船「ひりゅう」によって水がかけられ続けていた。 タグボートの決死の作業により第十雄洋丸は漂流をやめ、船尾を座礁地点に向けて動き始めた。このとき横須賀までは僅かに1.8キロ。間一髪で未曾有の2次災害が発生するのを防いだ。 時速500m程度で慎重に行われた曳航により無事に座礁させることに成功し、その座礁地点は千葉県富津沖約9キロ、水深約10mの地点。そこは砂質の土壌で船底にダメージを与えることもなかった。 双方の船について行われていた行方不明者の捜索は19日までに終わり、人的被害は第十雄洋丸側が死者5人で生存者は34名(うち、熱傷7名)、パシフィック・アレスは死者28人で生存者はわずかに一名のみであった。  事故後の2隻の動き ●第十雄洋丸、太平洋へ 当初はこの地点でナフサ並びにプロパンを燃やし尽くす予定であったのだが、まだ大量の可燃性液体を船内に保有していつ爆発を起こすかわからないということと、沿岸の海苔養殖業者等の抗議により、第3管区海上保安本部における協議の結果さらに太平洋へと引き出す事になった。 目的の地点は野島崎東約200キロの地点。ここは黒潮の流れからはずれて、海流が安定しているのでここでナフサやプロパンを燃やし尽くす計画であった。 なお、第十雄洋丸の船主でもある雄洋海運も「船体も処分してほしい」との要望があっため、第3管区海上保安本部では第十雄洋丸を沈める方向での検討も始めている。 破損したナフサタンクには化学消火液を注入し、爆発の危険性を未然に予防した上で引き出すこととした。 しかし、離礁させるときのショックで爆発しないとも限らず、その曳きだしには細心の注意が払われた。 引き出しには合計6隻ものタグボートが使用され、引き出す方向である船尾部に4隻、船の安定を期するために船首部に2隻が配され、慎重に引き出された。 まだ中央部から小火災程度の炎を上げるタンカーは引き出し時に左舷側に7度ほど傾いていたのだが、爆発までには至らず太平洋に向けた最後の航海を始めたのであった。 火災はこそ下火になったが、いつまた爆発するかわからない第十雄洋丸を、タグボート群は慎重に曳航していったが、東京湾を抜けて州ノ崎沖に達したときについにおそれていた事態が発生した。 一部のナフサタンクが再び大爆発を起こし、周囲にナフサを飛び散らせるとともに船体全体も再び大火災に陥った。 炎は船内の全タンクに回って、いつさらなる大爆発が起こるかわからない状況となり、これ以上の曳航は危険との判断が決定されて曳索を切り離された第十雄洋丸は再び燃えさかる凶器となって漂流を再開した。 漂流を始めたのは野島崎南南西約40キロ。そこはちょうど黒潮のど真ん中で、燃えさかる第十雄洋丸は黒潮に乗って3ノット弱の速度で漂流をはじめ、油脂類はまだあと数ヶ月は燃え続けいつ爆発を起こしてしまうかもわからない。 このままでは船舶並びに環境に対してもきわめて危険な存在のままであるために、海上保安庁は第十雄洋丸の処分を防衛庁に要請し、これをうけて防衛庁長官は自衛艦隊へ第十雄洋丸の処分を命じた。 これによって、海上自衛隊始まって以来の武器を用いた災害派遣が実施されることになった。 ……なお、この時の防衛庁長官は十数年後に総理大臣になった(そして2ヶ月で退陣した)宇野長官であった。 ●海上自衛隊、出動 出動するに際し、目標となる第十雄洋丸の図面が準備され最適な攻撃手段が計画された。 しかし、調べれば調べるほど目標がきわめて手強い船であることが明らかになっていった。 船体並びにLPGタンクは強靱な特殊鋼でつくられ、その厚みはタンクで15.5ミリ、船体で20ミリ(護衛艦の外板はおよそ16ミリ厚の高張力鋼)であり、船体とLPGタンクの間にもうけられているナフサタンクはその幅が5mもあり、ここにはナフサが満載されている。 しかも、船体は合計16の区画に分割されて浸水が局限されているだけでなく浮力も大型であり、2mの間隔を開けてもうけられている二重底になった船底部分だけで2万トン近い浮力を有し、また積載している油脂類の比重は0.6で、計算上は積載物だけで3万トン以上の浮きを内部に抱えているようなものである。  第十雄洋丸のタンク構成  第十雄洋丸、各部の鋼板の厚み 3層の複合装甲により、初期の攻撃においては護衛艦の5インチ砲で最大の浮力を有するLPGタンクを打ち抜くのは困難と見られた。 計画ではまず艦砲射撃並びに爆撃でタンクに穴を開け、まずはナフサを、そしてLPGを燃やし、その後魚雷を用いて撃沈処分するという手段をとることになった。 派遣されることになったのは護衛艦はるな、たかつき、もちづき、ゆきかぜ。潜水艦なるしお、そしてP−2J対潜哨戒機だった。 災害派遣が命じられた各艦は準備を始め、整備と弾薬等の補給を開始した。 特に呉の水雷調整所では船舶に対して高い攻撃力を有する魚雷の整備と調整が行われていた。 調整されていた魚雷はMk37中魚雷。海自潜水艦の装備魚雷としてはポピュラーなものであった。 なお、当時は正式化したばかりの72式魚雷があり、超高速で炸薬量も多くさらには磁気信管による船底起爆モードも有しているという、今回のような任務には適した水上艦攻撃専用魚雷であったのだが、導入されたばかりで数も少なく高価、そして性能をマスコミ等に知られたくない等の様々な理由から今回の出動では使用されなかったと推測する。 24日に佐世保から「たかつき」が、呉からは「もちづき」が出撃準備なって出港し、一路横須賀へと急いだのとは別に、25日には魚雷の積み込み作業が完了した「なるしお」も出港し、こちらは現場へと直行した。 この準備・移動期間中も海上保安庁は第十雄洋丸の監視を継続し、海自も厚木から対潜哨戒機を現場に飛ばしてその状況の偵察を逐一行っていた。 横須賀で編成なった水上艦部隊は関係部署との調整とともに作戦会議を開き、最終的な準備を整えると26日に燃えさかる第十雄洋丸を目指して横須賀から出撃した。 現場に接近すると、水平線の彼方に立ち上る黒煙が見え、そしてさらに近づくと時折火柱をあげて燃えさかる第十雄洋丸の姿があり、その周囲に巡視船みやけ(385総トン)、のじま(869総トン)、そして民間の油防除船が警戒並びに監視のために遊弋していたが火災を起こしている大型タンカーと比較するとあまりにも頼りなさげに見えた。 また、海上保安庁の方からも海保側の報道陣を乗せた「いず」(1793総トン)が出航し、海自側の報道陣は「はるな」に乗艦して作戦の成り行きを見守っていた。 ●攻撃、開始 現場到着後、目標偵察のために「はるな」からHSS−1対潜ヘリがあがり、第十雄洋丸の状況調査が行われた。 観測では右舷側が火災により外板の一部が脱落、そこで派遣艦隊はまず右舷を目標に砲撃を行うこととなった。 使用する武器は各艦装備の5インチ単装砲で、「ゆきかぜ」が3門(旧式の38口径であるMk30)で、ほか3隻は2当時としては新型の54口径のMk42各々2門を有すしていた。 天候は曇り、北風は少々強いが海は穏やかで、視程は20キロ近くあり射撃するには問題のない気象状況だった。 1345 まず、第十雄洋丸の右舷に4隻が単縦陣を組み、同航戦左舷砲戦。合計9門の5インチ砲が一斉に第十雄洋丸にその鎌首を向け、次々に発砲。5000ヤードの距離を飛翔した5インチ弾は狙い違わず右舷外板に命中し、そこから火柱が立ち上る。 1405 第一回射撃終了 使用弾数は4隻合計で36発。 1530 処分艦隊は左舷側に移動し、陣形を整えた後で再度発砲。無傷だった左舷側外板に次々に穴がうがたれてその度ごとに爆発が起こる。 1607 第2回射撃終了 使用弾数は第1回と同じく36発で合計72発の砲弾はそのほとんどが第十雄洋丸の船体に命中したという。 射撃が終了する頃にはナフサタンクに納められていたナフサならびにプロパンが大量に流れ出し、再び大規模な海面火災を引き起こして第十雄洋丸自身もその炎と煙に包まれて姿が見えなくなった。 その火炎は約100m、もうもうと立ち上る黒煙は2500mもの高さにまで達していた。 海面火災が落ち着き、タンカー自身の火災も幾分落ち着いてくると、灼熱地獄の中にその船体を横たえていた第十雄洋丸の姿が再び現れた。 左舷側も右舷と同じようにナフサが流出して燃えさかるようになった結果、傾いていた船体が再び水平近くに戻ってきていたが、船体外板には皺がより強度が低下しているとともに構造そのものにも歪みが生じてきていることが確認された。 この日の攻撃は水上艦艇による2回の射撃のみで終了したが、5インチ砲とはいえ数十発もの砲弾を浴びたにも関わらず第十雄洋丸は燃えさかる事はあれど沈む様子は未だに見えなかった。 ●予想外の難敵 DDH並びにDDの持つ5インチ砲は当時の水上戦闘艦においては戦艦を例外とすれば十分に強力な砲だったのであるが、やはり大戦基準で考えると中口径砲にすぎないわけで側面からの射撃はタンカーの舷側に配置されたナフサタンクが中空装甲の役割を果たしてなかなか有効な打撃を与えられない。 しかし、命中弾を出す度に船腹からは炎が吹き上がり、確実にナフサとプロパンは燃え続けてその量を減らし続けていた。 日があけて11月28日。海象は前日に比べてさらに穏やかでだった。 28日の攻撃の予定は最初に航空攻撃、水上艦、そして潜水艦の順番だったのであるが、呉から駆けつけた「なるしお」が早期に到着したので魚雷攻撃が2番目になった。 0900 現場上空に航空部隊が到着し、4機のP−2J対潜哨戒機が目標上空で旋回し、次々に攻撃に移る。 最初に高度1500mから急降下し、翼下から火線を吐いた。 P−2Jは黒煙を切り裂いて飛翔し、発射された127ミリ対潜ロケット弾は甲板に突き刺さり、一瞬の後にロケット弾の炸薬以上の爆発が生じ、火炎と黒煙が空高く立ち上った。 その後上空で態勢を立て直すと、次は水平爆撃に移る。 投下された対潜爆弾もその運動エネルギーを貫徹力に変え、ついで発生した爆発により合計30ミリ近い鋼板を突き抜けてLPGタンクに被害を及ぼした。 1020 航空攻撃終了。使用弾数は対潜爆弾16発に対潜ロケット弾12発が第十雄洋丸に打ち込まれた結果、その命中率はおよそ50%。前方および中部の上甲板に大穴が開いたため、大量の空気が供給されてプロパンの燃焼もいっそう促進されて火災は一段とその激しさを増した。 しかし、多数の直撃弾を喫しているにも関わらず、その喫水線はむしろ上昇していた。 これは船内のナフサやプロパンが減少している証拠であったのだが、何も知らないものが見ればそれは燃えさかる船が不沈船のように見えたのかもしれない。 ●本命登場 航空攻撃の終了後、出番を待ちかまえていたのが本命と目されている潜水艦「なるしお」。風上から射点についた。その距離は1500m、魚雷による攻撃としては至近距離とも言えた。 「なるしお」が発射する魚雷は、前記のMk37中魚雷。これは各種のホーミング能力(アクティブ、パッシブ、有線誘導)を持つ魚雷であったのだが、海自が装備していたのは自己誘導のみのMod1ないしMod3だったと思われる。 ホーミング機能は自己誘導だけだったために機関が停止して漂流するだけの第十雄洋丸には使用できず、本来の使用法(そもそも、Mk37は対潜魚雷として開発されたものである)ではない誘導機能を殺した直進航走による射撃を行うことになっていた。 1103 魚雷射撃開始。 第一射は魚雷発射管から勢いよく射出されたのだが、その後に続く推進器の起動に伴う航走音がどの艦のソナーにも聞き取れない。その魚雷は呉の調整にもかかわらず自走装置に不具合を起こし、走り出すことはなく海底に没した。 再度発射された第二射はその推進器音がソナーに捕らえられて乗員たちを安心させると、それからまもなく命中音がし、知覚できないほどのわずかな時間をおいて炸裂音が響く。 見事側面に命中し、解放された150キロの炸薬による爆発は30mもの水柱をあげ、同時に発生した200m以上もの火炎は艦艇乗員に魚雷の威力をまざまざと思い知らせた。 続いて発射した第3射も命中。前回と同じように水柱と火柱が立ち上った。 しかし、船尾の機関室を狙った第4射は深度設定を誤ったのか、それともえぐれたカットアップ部分を通過したのか空しく船底を通過したのみであった。目標を見失った魚雷は2万mほどを疾駆した後にバッテリーがつき、そのまま海中深くに没した。 1318 魚雷攻撃終了。 半数の命中ながら、船腹で炸裂した魚雷は中央部のプロパンタンクを破壊し、破口からナフサとプロパンが流出して再び大規模な海面火災とともに再び第十雄洋丸は炎の中に消えた。その後姿を現した第十雄洋丸は外見上は変化無くただ炎と煙を吹き出して浮いているだけであった。 しかし、「なるしお」のソナー員は第十雄洋丸の船体がきしんだ音をはっきりと捕らえている。 ●不沈船、没す 魚雷攻撃が終了すると再び護衛艦が配置について第3次の砲撃準備に入るが、その配置は前日と異なり、右舷側にゆきかぜ、左舷側に残りの3隻が配置についた。 この時、再び魚雷攻撃を行う案も出ていたのだが、射撃準備の終了した艦を再び待避させるには時間がかかり、魚雷を発射可能になるのが夕暮れ時になってしまうために現状通り水上艦による射撃が続行された。 1512 第3回射撃開始。 右舷のゆきかぜから射撃を開始し、ついで左舷側の艦が砲弾を撃ち込んでいく。 前日と比べて命中音が変化していた。それは外板およびタンクの鋼板が熱によって強度を失い、そして砲弾の運動エネルギーの大部分を減殺していたナフサが流れていたためであり、LPGタンクに直接砲弾が撃ち込まれている事でもあった。 1616 第3回水上射撃終了。 流れ出るLPGに三度の大海面火災。 水上艦部隊は第十雄洋丸の周囲を周回、「なるしお」は潜行して警戒を続けていた。 あまりの不沈性に自衛艦隊司令部も焦りを見せ、呉で待機中だった「はるしお」に出動命令を下し、その日の夕方に「はるしお」は出航した。 しかし、「はるしお」の出航から間もない、1800になる少し前から動きが生じはじめた。それまでまるで不沈船のように燃えつつもどっしりと浮いていた第十雄洋丸が急に爆発の回数を増し、船尾は後部甲板まで急速に沈み込んだ。 事態の急速な推移に各船の甲板上は乗員たちが鈴なりとなり、水中に没していた「なるしお」も急速浮上、その成り行きを見守った。 そして3番、4番LPGタンク付近から大爆発が発生し、その火柱は300mもの高みに登った。 続いて2番LPGタンクも爆発。それはまるで最後の断末魔のようにもみえ、その時にはすでに煙突とブリッジは水没し、縦傾斜を増すと共に船体と一緒に炎も海に海に飲み込まれているかのようだった。 船首を天にたてるように屹立すると、そのまま大渦を周囲に残して沈み込んだ。 1847 衝突から20日。その間ずっと火炎を噴き出し続けていた第十雄洋丸はついに炎を吹き出すことをやめ、太平洋の海底6000mに深く没していった。 昼間の地獄の現出のような光景は消え失せ、ただ十四夜の月の光が海面に浮かぶ薄い油の幕を照らしているのみだった。 その位置は北緯33度40分、東経145度55分。沈没確認後、旗艦「はるな」から速報が飛び、関係者を安堵させた。 艦隊からは「悲しみの譜」がラッパで吹鳴され、乗員達は「船乗り」として一隻の「船」の最後を看取ったのであった。 警戒の巡視船を残し、海上自衛隊の処分部隊は汽笛長一声、自らが沈めた船に別れを告げて帰るべき港に舳先を向けた。 その後、現場海面は薄い油の帯が漂うだけで大規模な燃料油流出もなく、巡視船と油処理船も後にした現場はただ広大な海原のみが広がっているだけだった。 ●第十雄洋丸事件のその後 大型タンカーに対する消火能力の不足が判明した海上保安庁ではその後、大型タンカー火災にも対応可能な巡視船を配備することになり、これが後の「たかとり」型になった。 第十雄洋丸への曳索の取り付けが民間船の乗員の勇敢な行動によって行われたという教訓は、その後特殊救難隊の創設という形で結実した。 また東京湾を行き交う1万トン以上の船舶には水先案内人の乗船を義務づける(それまでは横須賀など主要な港での制度でしかなく、東京湾においてはそれまでは任意水先だった)ことや東京湾交通センター(観音崎)の設置などソフト面、ハード面でも事故の教訓は生かされることとなった。 時は流れ、平成8年2月9日、五島列島近くの東シナ海を航行していたパナマ船籍のタンカー「サニー・ブリーズ」(2,635総トン)にて火災事故が発生した。 このタンカーにはジェット燃料等4,000tを積んでおり、第十雄洋丸の時ほどではないものの、やはり爆発の危険をはらんでいた。 だが、当時と大きく異なる点として、事故発生が外洋であり、しかも荒天下の漂流であった。 小さなタンカーだが、荒天下での漂流は沿岸部にとって被害が生じる可能性があるので、万が一に備えて海上保安庁から防衛庁に災害派遣の要請がなされ、20年前と同じように処分のための艦隊が編成された。 指定された護衛艦は「くらま」「やまぎり」「さわぎり」であり、さらに2隻、護衛艦「はるな」と特務艦「もちづき」。奇しくも20年前とおなじ艦がその中にいた。 しかし、海上保安庁も手を打ち尽くして海自による撃沈を見守るだけだった第十雄洋丸事件当時から大幅な成長を見せていた。 当時の教訓から編成されていた特殊救難隊が水中から接近。海上自衛隊が見守る中、船底にワイヤーを取り付ける事で曳航を可能とた。 五島沖の領海外まで曳航されて積載していた油を燃やし尽くしたサニー・ブリーズは船体が二つに折れて沈んでいった。 これにより、再度の海上自衛隊による砲撃処分は幻と終わったのであった。 なお、昭和49年当時は海上自衛隊による実弾を用いた災害派遣についてはそこまで大きい報道はなされていなかった。 今ほど自衛隊が注目されていなかった為かもしれないがこれは第十雄洋丸炎上事件の間に国鉄・私鉄ストライキとそれに伴う超過密ラッシュ、フォード大統領来日、田中角栄総理大臣の退陣劇などの大型事件が立て続けに発生していた為なのかもしれない。 |