自炊

| 単身赴任で来ているので昼は病院で食事を頼んでいるが、朝、夕は |

| (近くに食堂みたいなものもなく)自炊ということになる。 |

| 自炊のシステムはつりのところで紹介した、丸元淑生(まるもと |

| よしお)氏の本を参考にやっている。麦をまぜた玄米を炊き、 |

| 大豆などのもやし(今はスプラウトというのが流行らしいが)を |

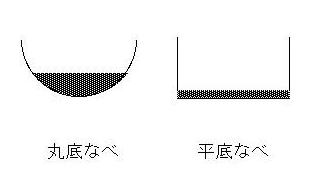

| 部屋でつくり、丸底なべで豆を煮ている。 |

| 上の図でも明らかなように丸底なべは特に少量の料理(たとえば |

| みそ汁1杯)の場合に威力を発揮する。 |

| だしはいずれ述べるが、昆布とかつお節をけずったもので |

| とっている。こっけいなのはかつお節である。名古屋で(けずって |

| いない)かつお節を買おうとしたら、栄(名古屋の中心)の三越に |

| 無く、となりの丸栄の「にんべん」にやっとあった。「にんべん」は |

| インターネットで販売もしている。(削り器も売っている。) |

| こんな基本的食材をインターネットの通販で買わなければ手に |

| 入らくなった日本での伝統とは、なんだろうか。 |

| 島でいろんな人に聞くと、この辺では、だしを”いりこ”でとる |

| ことが多いそうだ。ただ丸元淑生先生の本では良質のいりこを |

| 選ぶのは難しいとあったので避けていた。たまたまスーパーで |

| いりこを売っていたので丸元先生の本のレシピで昆布といりこで |

| だしをとり、うどんを作った。これが腰が抜けるほどおいしい。 |

| またある人には、いりこでだしをとる場合、黄色くなるので |

| 十分だしが取れたかは色で判断できると教えてもらった。 |

| 実際、昆布といりこでだしをとると以下のようになった。 |

| まさに黄色い。 |

| また、だしがらを昔は食べていたと聞き、ことあるごとに食べ方 |

| を質問している。つくだ煮を作ろうと思っていたが、すこし |

| さめてから味をみたら、そのままでも(味付けしなくても)十分 |

| おいしかった。 |

| 島に長寿者が多い理由の一つは豊富な”いりこ”では |

| ないかと思った。(うどん1杯あたり、いりこ代は50円弱) |

| これは私がすんでいる橘町の拡大図である。北東に浮島というのが |

| あるが、ここで、夏の終わりに、いわしをとり、いりこに加工する |

| と役場の方に教えていただいた。加工工程を一度は見に行こうと |

| 考えている。 |

| 丸元先生の本に漬け物の作り方があったのでやってみたが塩辛い。 |

| 漬け物の難しさは、周囲の温度が低すぎると発酵がすすまず、 |

| 高すぎると雑菌が繁殖する、ということだ。先生はワインセラーで |

| 温度と湿度を調節することを説いている。もう少し検討が必要と |

| 考えた。部屋を整理していたら、NHKのためしてがってんで |

| ピクルスの作り方を紹介していたメモがでてきた。 |

| NHKのホームページでもレシピを紹介している。この場合、酢が |

| 雑菌の繁殖を防ぐので塩漬けよりは温度管理が簡単そうである。 |

| それに塩辛くないし。(塩漬けでも発酵がうまくいけば塩辛く |

| なくなるとはよく、いわれているが、温度管理がいい加減だと |

| 雑菌の繁殖を防ぐため、塩を増やさざるをえなくなる。) |

| とりあえず、ためしにピクルスを作ってみた。 |

| 毎週金曜日の午後0時から45分間、病院の前に巡回のパン屋 |

|

さんが来て行列ができる。全粒粉パンを売っているので |

| 驚いた。ただし売れ筋は「白い食パン」というのだそうだ。 |

| 救急車の入り口をふさいでいても今のところトラブルが無い |

| のが現在の、のどかさを象徴している。 |

| なお写真のパンの黒いつぶつぶはゴマである。 |

| 最近は昼は病院の食事だけではものたりないので自分で作り置き |

| したほうれん草のおひたし、大正金時豆のサラダ、大豆のもやし |

| をタッパーにいれて持っていっている。写真左上はピクルスで |

| ある。 |

| 今までどうしてこういうものがなかったのか不思議だが、ぬかみそ |

| のみそ、そのものをスーパーで売っていた。NHKのためしてがってん |

| などで調べると、ぬかから発酵を進めて、使えるまでに普通3ヶ月 |

| かかるそうで、すでにできている、ぬか床を誰かにもらうと早い |

| そうだ。しかし、ぬかそのものを売っているのでためしに |

| 買ってみた。発売元は名古屋では「きゅうりのきゅうちゃん」で |

| 有名な東海漬物である。 |

| 丸元先生の本のレシピにしたがい、じゃこごはんを炊いた。 |

| このおひつは1 合分だが、このまま電子レンジにかけられる |

| すぐれものである。名古屋の東急ハンズにあった。 |

| なおビタクラフトで炊いたので、おこげもできる。 |

| また丸元先生のレシピにより、だしでレンコン、ゴボウなどを |

| 煮た。氏のレシピは砂糖、みりんを極力使わない。 |

| 砂糖、みりんを使用すると塩分やカロリーの過剰をまねく |

| というのが氏の主張である。(酒としょうゆとだしで |

| ほとんど味をつける。) |

| 本屋でいろんな本を見ては、砂糖やみりんの量をチェックして |

| いる。 |

| たまたま最近、NHK きょうの料理 別冊で昭和30 年代にすでに |

| 辻嘉一という高名な料理家が「戦後に修得なさった料理の、 |

| その味付けの中から少しずつ砂糖を減らしてみて下さい。 |

| (中略)砂糖の量をへらすと、この道づれにされている |

| しょうゆや塩がクローズアップされてまいります。」と |

| 指摘しているのを見つけ、我が意を得たりと思った。 |