子供との対話

| (1) | 長男が鼻血をみて、どうして血は赤い?と聞いたので自分の |

| 血で塗抹標本を作って顕微鏡で見せた。 |

| 染色はしないので白血球はわからないが、赤血球はみえる。 | |

| 次男はどうして血は固まるの?と聞いた。とりあえず、 | |

| 血小板の存在のみは教えた。凝固蛋白のことは、いずれ・・ |

| (2) | 子供たちと近所の川へおたまじゃくしをとりにいったら |

| 「おたまじゃくしはなにをたべるの?」ときくので | |

| 川の水をすくって顕微鏡でミジンコをみせた。プランクトン |

| (3) | セミが死んでいるのを見て、「どうして生き物は死ぬの?」 |

| と聞く。ロビンスの基礎病理学を読み返す。予定加齢仮説 | |

| では、最終的に老衰に至る一連の過程は、あらかじめ | |

| 遺伝的に決定されていると考えるそうだ。テロメアの | |

| 短縮が細胞の老化に関連しているらしい。 | |

| 「死というものは遺伝子にプログラムされているらしい。」 | |

| というと「へー、コンピューターみたいだね。」 | |

| いずれ、ワトソン、クリックのことも話すか・・・ | |

| 子供が好きな「名探偵コナン」にはアポトーシス、 | |

| テロメラーゼの言葉がよく出てくる。 |

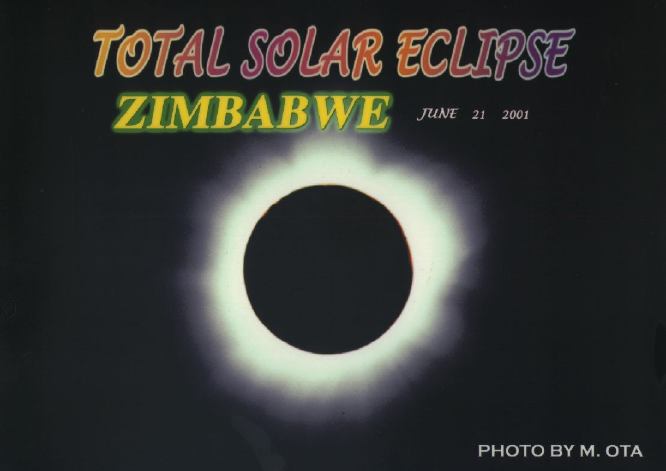

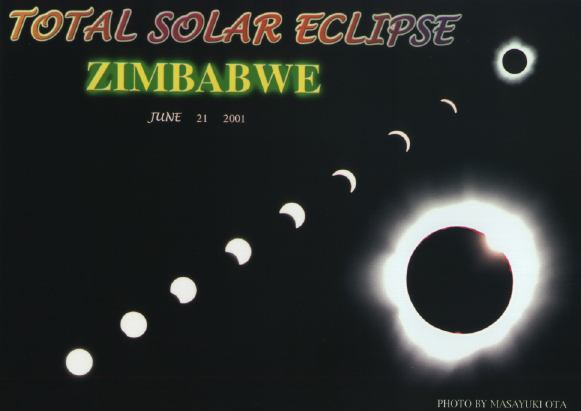

| (4) | 現在、私が週1回、働きにいっている、豊田の桜ヶ丘病院の |

| 院長の太田昌幸 博士が今年6月アフリカのジンバブエで | |

| 皆既日食の撮影をして、その写真を子供に見せるため戴いた。 | |

| 太田院長より、さらにオーロラと与那国島の海中の写真を | |

| 拝借した。 | |

| (5) | 長男と次男に書道を習わせることにした。ITの時代とはいえ、 |

| ワープロで最後に自分の名前を署名する時、みっともない字 | |

| を書かせたくないから、と先生に説明した。 |

| (6) | 豊田の岩崎様より綿の木をわけていただき、子供に見せた。 |

| 私はこの花を見たとき、リンカーンの伝記(アメリカ南部 | |

| では黒人奴隷を使って綿を収穫していた。)を連想した。 |

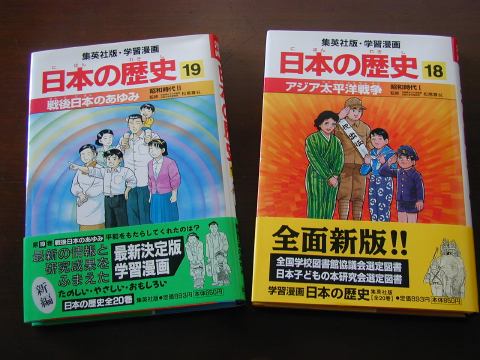

| (7) | 日曜日の朝、朝食を摂っていた長男が「どうして、昔、日本は |

| アメリカと戦争したの?」と聞くので、「今もそうだけど、 | |

| 日本は鉄、石油などの資源がないので、中国や東南アジアへ | |

| 侵略して、アメリカと対立した。」と話をして、歴史マンガ | |

| を買ってやった。(今のところ、読む気配はないが・・) |

| 機会があったら、地球儀を買ってやろうと思った。 |

| (8) | 風呂でたまたま、次男がバスクリンがお湯と冷水で溶ける |

| 量に差があることに気付きかけた。「だいたいのものは | |

| 高温の方が、よく水に溶ける。」と話したら、長男が | |

| 「じゃ、人間も?」と聞いた。おりしも、熱傷のかたを | |

| 在宅で訪問しているときだった。私は蛋白の変性- | |

| 卵白を加熱したイメージを思い浮かべ、この機序に | |

| くわしい「ロビンスの基礎病理学」を思い浮かべた。 | |

| それよりも長男は細胞が傷害されるのではなく | |

| お湯で多細胞生物がバラバラになると考えたようだ。 | |

| なぜ、多細胞生物がバラバラにならないか、こどもに | |

| しゃべる前に「医科生理学展望(19版)」(私が学校を | |

|

卒業して10 年後に出版された。)の細胞間接着分子の |

|

| 部分をよんだが、ガラリと内容が昔と変わっていて | |

| 愕然とした。 |

| (7) | しし座流星群を見た。もともとは「11月17日は愛知県 |

| 三四会だし、11月18日は休日診療所だし、桜ヶ丘病院 | |

| の太田昌幸院長がよい写真をHP用にわけてくださるなら | |

| 寝よう。」と考えていたら、18日の夕食時に長男が | |

| 「しし座流星群のことは本に書いてあった。その時間に | |

| 起こしてくれ。」というので午前2時に目覚ましをかけ | |

| 流星を確認してから、長男をおこした。 | |

| (もともと夏休みにでも、いずれは北極星のまわりの | |

| 星の回転を夜中に見ようという心づもりはあった。) | |

| デジタルビデオで撮ったものを静止画にした。 | |

| 上の写真をフォトプリント用紙に印刷し、「明日、学校へ | |

| 持ってったら。」と言ったら、「もっとわかりやすい | |

| 写真がいい。」というのでビデオをさらに見て(60分 | |

| のテープのうち、はじめのは10分目ぐらいだったので | |

|

さらに10分ほど見てよい画像を探した。) |

|

| じつは子供が買った本の著者、国立天文台の渡部潤一は | |

| 東大理学部の同期(理学部3号館に天文、地球物理、 | |

| 生物化学の教室が入っていた。当時はほぼ毎日、顔を | |

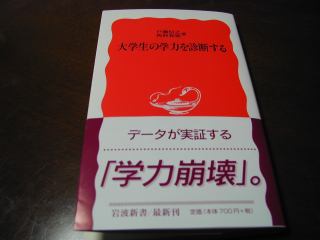

| あわせていた。)で、また大学生の学力低下を主張する | |

| 慶應大の戸瀬は数学科でやはり同学年である。戸瀬 | |

| とは酒を飲み過ぎ、駅のホームでゲロを吐きあった。 | |

| 彼らとは20年近く会っていない。 | |

| (8) | 大学へ入った時、同級生が先輩から「大学では高校の化学は |

| 物理、高校の物理は数学、数学はわからん。」といわれた。 | |

| 事実、化学の授業は、はじめは熱力学だったし、物理の授業は | |

| 微分方程式を解くことだった。 | |

| 「万有引力の法則と運動方程式から、地球が太陽を中心と | |

| する楕円軌道あるいは双曲線の軌道にあることをしめせ。」 | |

| これは私が入学する1年前の1学期の物理の試験問題の | |

| ひとつである。 |

| 物理の教授は「去年、これを試験にだしたら、だれも | |

| できなかった。」と授業で講義していた。 | |

| 運動方程式を極座標に変換し、万有引力の法則を代入し | |

| あとは微分方程式を解くわけだが(今となったはできないが) | |

| 当時は「これで、17-18世紀のニュートンの時代に | |

| 追いついた。」という感慨は結構ショックであった。 | |

| 2学期の電磁気学を習ったとき、Maxwellの方程式から | |

| 特殊相対論が導かれることを知り、やっと20世紀初頭に | |

| 追いついた感触もよく覚えている。 | |

| 立花隆氏がよく指摘するように「自分が | |

| いままで、いかに無知だったか」を思い知った。しかし | |

| 慶應大の戸瀬の本を買って読むと「このままでは大多数の | |

| 日本人の頭は17-18世紀の人間と変わらなくなってしまう。 | |

| ニュートンの方程式がわからないなら、ガリレオを | |

| 宗教裁判にかけた人間と知的に違いはあるのか。」と思った。 | |

| 戸瀬は「新学習指導要領で大学生の学力は低下している。」 | |

| という。彼の主張の根本は「本来、教育は社会階層の | |

| 固定化を防ぐ役割を果たす。だから公教育は重要だ。 | |

| 問題は学習時間が親の学歴などの社会階層に依存し | |

| 始めたこと。このままでは社会階層の固定化を助長する。」 | |

| ということである。同感である。社会階層の固定化は他国を | |

| みれば明らかなように、社会から活力を奪う。 | |

| 「巨人の星」が高度成長時代の産物としても資源のない | |

| 日本は人こそが財産である。テレビドラマの水戸黄門の | |

| 言うように「子供は国の宝じゃ。」 | |

| 無駄な高速道路や、ばかばかしい万博をやる金があるなら | |

| 20人学級を実現するよう予算を振り向けたほうが、将来への | |

| 投資としては良いとかんがえた。何が「米百俵だ」だ | |

| 「土建より教育だ」だ。 | |

| (9) | 妻から「インターネットをやる時間があるなら狂牛病に |

| ついて調べて欲しい。」といわれた。実は1冊本は読んで | |

| 納得していたが、私の食事に関する記述をみれば、わかるが | |

| 肉はあんまり多くたべるのはよくないとおもっているので | |

| あまり興味がなかった。畜産業者の人には悪いが、これで | |

| 少し、日本人のコレステロールは下がるのではと思って | |

| いずれ、統計をとってみようと思っていた。 | |

| ただ、長男が焼き肉やマクドナルドのハンバーガーを | |

| 欲しいと言わなくなった。実はマクドナルドといえば | |

| 学生時代、臨床実習で、ある関連病院におじゃました際、 | |

| そこの先生が「子供にアトピーが増えたのはファースト | |

| フードのせいでは?」という仮説のもと学生アルバイトを | |

| 雇って工場に潜入させ、材料を探った。という話を | |

| うかがった。その調査の最近の進展状況は知らない。 | |