|

|

|

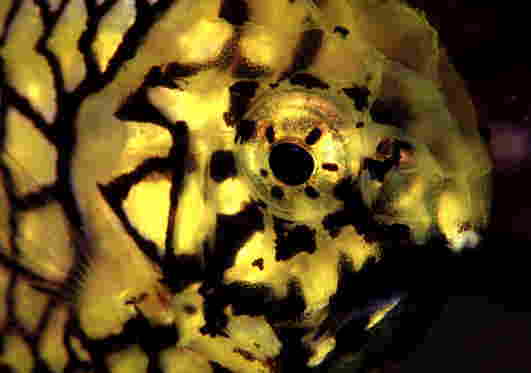

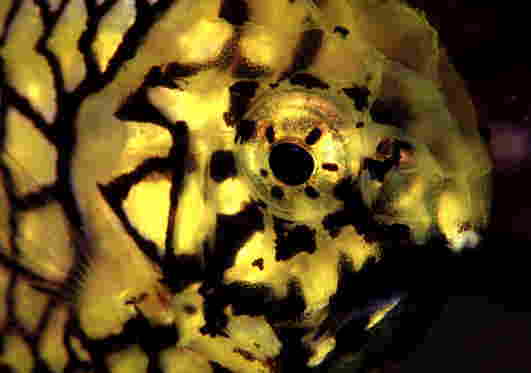

一目見れば、他の魚と違っていることがありありとわかるこの魚はマツカサウオ。

意外と普通に見られるような表記が多いのだが、自分としては、まだおそらく5回も見ていないような気がする。

体はいかにも硬そうで泳ぎもさほどうまくないらしく、接近するのは簡単。

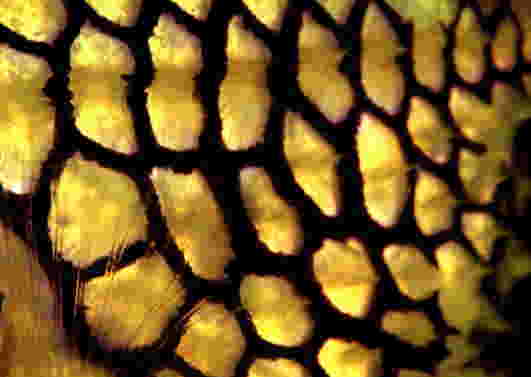

体色の金色は、表面の透明層の一段奥から光っているように見え、網目状に入るくっきりとした黒縁とのコントラストで大変美しい。

そして、額の部分には透明なガラスブロックでも入れたような謎のへんてこ個所があり、興味深い魚である。

”マツカサ”の由来は当然松ぼっくりに似ているためなのだが、ころころした体型はともかく、金色の体色とウロコ模様は名古屋城の象徴、金のシャチホコを思い起こさせるので、なんかそういった名前がいい・・・・、と思うのは名古屋人だけ・・・・。

そんなウロコ部分だけ強調して写しましょ!と、思ったらちょっと小さかったみたい・・・?

|

|

おっ、コシオリエビの新種発見!!と、思ったらヒヅメコシオリエビのメスらしい。

(図鑑”海の甲殻類”に載っているのですが、写真にあるオス、メスと説明に書いてあることが違っているようなので、派手なこちらをメスと判断してみました。)

以前ミズガメカイメンについている個体を写したことがありますが、そのときは確かに明瞭な斑点は見受けられず、なんだかもっと毛むくじゃらな印象でしたが、今回のこいつはちょっと透けた体に控えめな白とピンクの斑点がなかなかかわいらしい感じ。

カイメンに付いているはずなのですが今回のこいつはなんでもないサンゴのがれ場で発見、いぶかしんで良く見ると、真下にカイメンの剥がれた後のカスのようなものがあることがわかりました。

こんな小さなものに付いているのかたまたま立ち寄っただけなのかはわかりませんが、かなりな執着心であることは確かみたい。

袋港のある湾内に流れ込んでいる川が、くじの川、いつも行きかえりに通過しているので気になっていて「一度覗いて見たいなあ。」と思っていましたので泊まりで来ている今回、少し見てきました。

<オキナメジナ 幼魚>

<オキナメジナ 幼魚>くじの川自体が見るからに浅く、干満の差を非常に受ける場所なので、一体どんなところか期待して行ったのですが、国道から外れるともう100メートルと行かないうちに工事現場で立ち入り禁止なので、しかたなく鉄道の橋がある周辺だけでもと潜ってみると、橋脚のあたりだけは少し水深があるのですが、少し遡れば一気に浅くなり、川を上るサケ状態・・・・。

橋脚周辺はすぐに湾内へ出てしまう場所だけあって、どちらかと言えば海の魚ばかり、袋港によくいるサツキハゼにニセカンランハギ、フエダイさらにオボコ(ボラの子供)そしてちょっと興味をそそられたのは、このオキナメジナ。

通常のメジナよりも南方系とされている種類で幼魚の時には見てのとおり体側にくっきりと黄色っぽい帯が入る。

なんとなく自柄から、”沖の方にいるメジナ”かと思っていたら、当然オキナで切れるのでまったく関係なし、他のメジナ同様な生息域らしい。

当然普通のメジナも湾内や河口で良く見かけるので、この魚も同様なのでした。

|

|

|

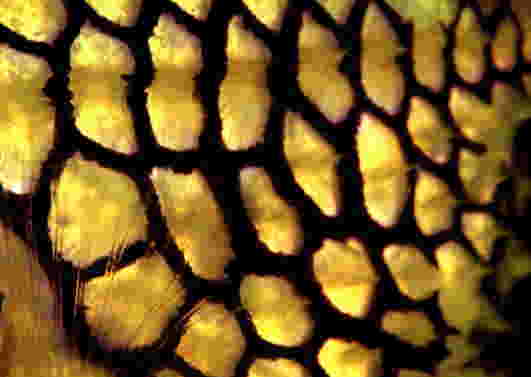

そして今回一押し!が、この見る貝全てが模様が違うと言ってもいいほどのバリエーションを持つヒメカノコガイ。

南方系の汽水域に生息している貝ですが、同じ種類、同じ場所に住んでいるにもかかわらず、見てください、この模様の違い。

家の水槽には奄美以南に住むシマカノコガイと言うのが居るのですが、最初に見た渦巻きパターンで「ん、縞の太さが違うけど、シマカノコガイかな?」と思ったのですが、次々に見つかる別パターンで「なんじゃ、こりゃ??」・・・でした。不思議不思議。

結局今までの図鑑ではわけもわからず、アクアリスト用の図鑑を捜し歩いてやっと見つけました。

そしてその図鑑に載っている色彩パターンがこれまた驚き!!

まだまださまざまな模様が・・・、ああ、もっと探せば良かった。

これは、おもしろい!!