|

|

滝の拝と言えばボウズハゼ、と言うことで楽しみにしていたボウズハゼを追い掛け回してみましたが、意外や意外!!こんなとぼけた顔をしていながら(顔は関係ないか。)機敏!!予想外でした。

とにかくたくさんいるのですが、接近するとなかなかいい位置で逃亡、うまい距離をとってそのうち岩陰へ消えていきます、結局ずーっとボウズハゼ追っかけ状態。

呼吸音に反応して動いているように見えるので、息を殺してみたり出来るだけ死角から近づこうとしてみたりかなりじっくりとよってみたりするのですが、どれもダメ!どうやら、目も耳もかなりいい様子です。

目が上のほうについていて、左右別々にキョロキョロしているところはなんとなくカメレオンを彷彿させます。

結局、最後の方で縄張りを持っているような行動をしている個体を発見!

どうやらよっぽど条件の良い場所なのか追い払ってもみんなが寄って来るので、困っている感じでした。

したがって、みんなここから離れたくないようで、やっと一匹正面から寄ることができて満足!いやー、疲れた。

体にある虎縞模様は自由に変えられるのか、真っ黒に見えるものから、くっきり縞模様のものまでさまざま、比較的巨大になった奴は黒いようです。

この子達は岩についたコケを食べるのですが下向きについている口でガバッと吸い付いてカジカジと口を動かしながら移動していくさまがかわいいです、食べ方はカタツムリなんかの貝類を正面から見ているのとよく似ています、そういえばこの細長さといい、ナメクジっぽいかも。

これだけ変わった生態のハゼ、一見の価値あり!!です。

|

|

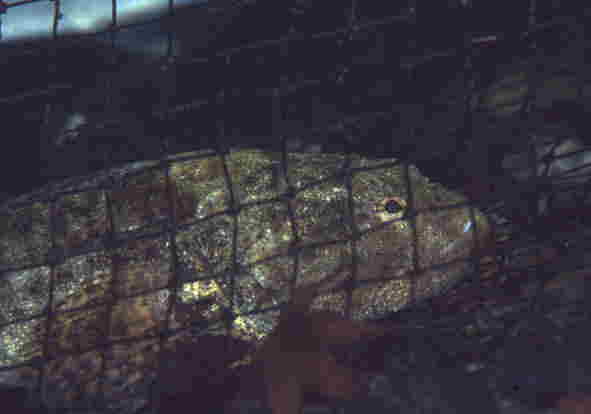

カニカゴに入ってしまっていたアユカケ。

滝つぼに行くまでに橋の上からカニカゴがふたつ入れられていたのですが片方にはエサが仕込んであるので目的どおりのモクズガニが大量に入っていたけれど、このもうひとつにはエサが入れてなく昨日は何もはいっていない状態で、「なんなのかな?」と思っていたら、こうして入ることもあるんですねえ、ウグイとこのアユカケが一匹づつ入っていました、図鑑によると塩焼きや唐揚げにするときわめて美味らしい。食べるのかな?

じつはもう一匹アユカケが網の外にいたので、撮ろうと思ったのですが、コンデジのハウジング内が曇って真っ白になっていて、「テレコンで撮る大きさではないしなあ。」と後回しにしていたらいなくなってしまって非常に残念。

ハゼなんだとばかり思っていましたが、カサゴ目カジカ科なんだって、カジカとかってカサゴの方なんですね。

海へ下って産卵するんだけど、遡上の際大きな高低差を乗り越えられないのでダムや堰堤の魚道でも乗り越えられないことがあるらしく全国的に減少しているそうですが、レッドリストの対照ではないみたい、ただし一部地域では天然記念物指定、この辺の関係って、いったいどうよ!

網の中では動くこともなかったけど、名前のごとくアユを食べると言われているので、捕まえるところを見てみたいものです。

|

|

フィルムも無くなった上がり際、ついにヨシノボリらしい、ヨシノボリ発見!!・・・・・、と思ってよく見たら結構いた。

なんとエントリーしていた足元の浅い場所にいたとは。

しょうがないので体が水面に出るような場所に這いつくばってコンデジで撮影。

こんなときは防水機能付きで良かった、さすがにアユカケのときは水中でハウジングをあけるのははばかられたが最初から出していれば、恐る恐るとは言え大丈夫でした。

さて、この子達も近寄られるのは嫌がるようでしたが、やっぱり縄張りがあるのでしょう、遠くへは行かないで同じところを行ったり来たりしているので、撮影はなんとかできた。

シマヨシノボリは一番普通に見られる種類で他のヨシノボリにはない頬の赤い筋模様が特徴で、わかりやすい。

パツと見、地味な感じ(なにせ、小さいですから。)ですが、目の周囲には赤い縞、体側にはうっすらと青や橙色だったりとなかなか渋い美しさがあります。

動作の方はちょっと動いては止まり、岩に張り付いてみたり岩陰に隠れてみたりといわゆる正統派なハゼらしいハゼ。

やっぱり川のハゼの代表格はこいつだ!!

というわけで最後の最後の楽しいひとときでした。