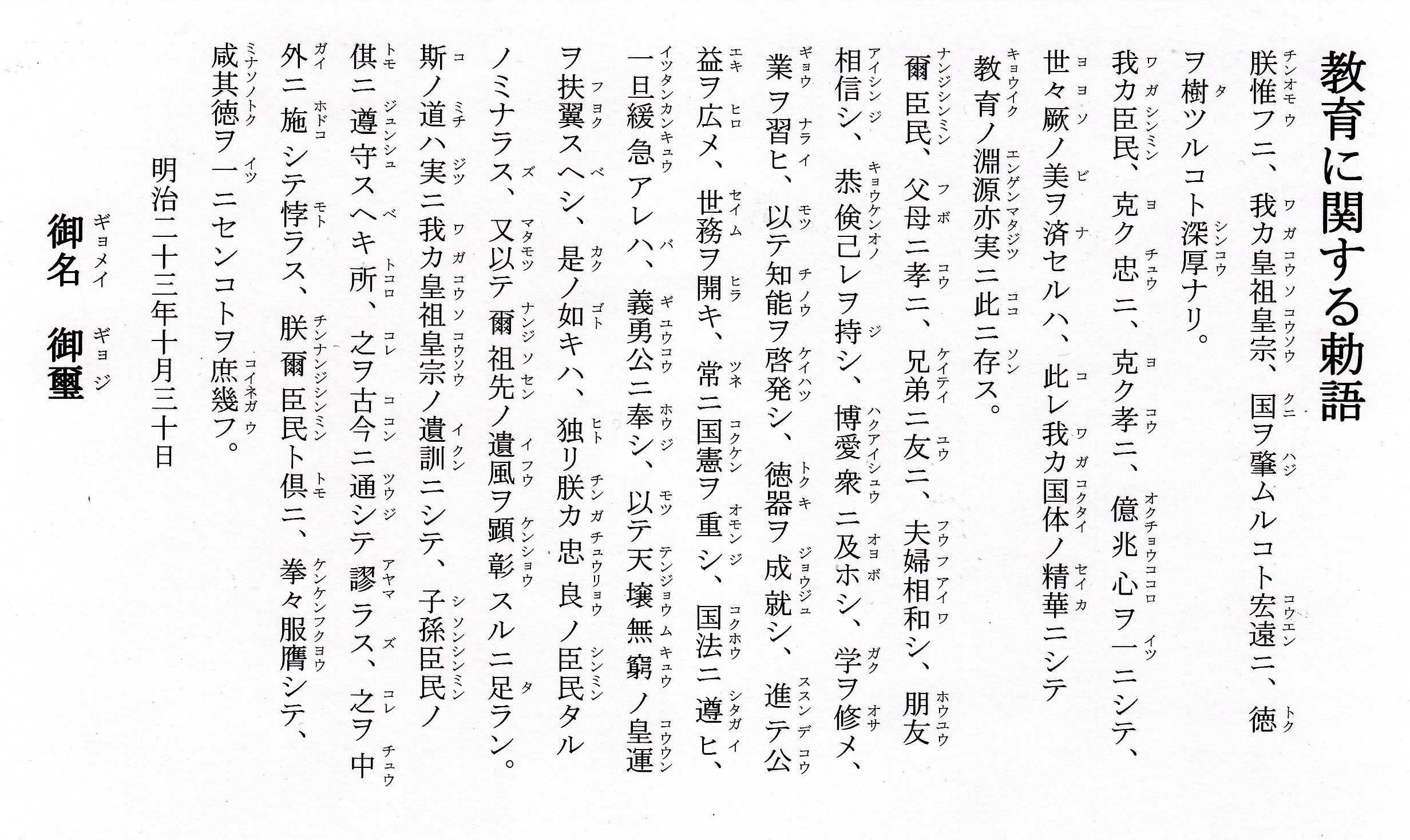

教育に関する勅語

勅語とは、旧憲法 (大日本帝国憲法) のもとで、天皇が大権について、他の機関に参与をまたずに、

直接に国民に対して発した意思表示。

我々が 「国民学校」 (昭和16年〜22年まで行われた国の小学校の名称)に通学していたころ各学校

には、「奉安殿(ほうあんでん)」という蔵のような土蔵造り(建坪2〜3坪)があり、その中に御真影や「教育

勅語」が収められていた。 因みに、私の小学校は信州 伊那谷 泰阜村南小学校である。

奉安殿(当時の写真が無いので他の似た写真)

そして、毎年2月11日の 【紀元節】(現在の建国記念の日) に各学校では、生徒全員と父兄も出席し、

記念式典を開催し、校長先生が1年に1回、その奉安殿から「教育勅語」を式場までお運びし、式典に

て厳粛に読み上げ、その間我々は、軽く頭をさげ拝聴したのである。

ここで「紀元節」とは、神武天皇が即位した日とされ、一月一日を太陽暦に換算した二月一一日を祝日

としたもの。この日を【皇紀元年】とした。この皇紀元年は、現在の西暦より660年多い。当時日本は、

この「皇紀」を使用していた。

更に申せば、校長先生が奉安殿から「教育勅語」を式場までお運びするときは、漆塗りのような四角の

盤に乗せ、自身の頭より高く両手で持ち上げて式場まで移動したのである。そして、その「教育勅語」の

移動のときは、我々は廊下の両脇により、通過するまで頭をさげて見送ったのである。

そして、昭和22年ころだと思うが「奉安殿」は、新憲法により不要となり、土蔵のような「奉安殿」を、我々

も手伝い(私達が小学校6年生ころ)解体したのである。

以下、「教育勅語」は、我々国民学校1年生頃から「歴代天皇の名前」(神武天皇から第124代の昭和天

皇まで)と共に意味も分からず暗記させられたのである。

因みに、我々が学んだ当時の教育勅語には、下記のような カナのルビ は無かったし、もちろん口語文

訳も無く、先生の読み上げで何回も復習したのである。