| 神奈川台場と神奈川宿に於ける 勝海舟とお龍との関係の歴史散策

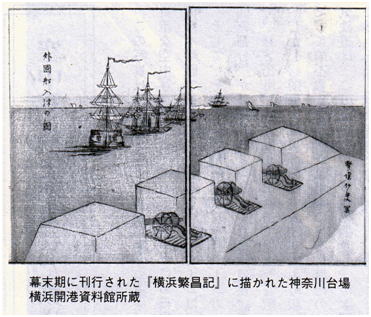

神奈川台場跡の案内 当時のまま残る台場の石垣 「神奈川宿歴史の道」この案内には、「神奈川台場跡」とし、安政6年(1859)年5月幕府は伊豫松山藩(いよまつやま)に命じ勝海舟の設計で海防砲台を構築した。 当時の台場は総面積2万6千余平方メートル(約8千坪)の海に突き出た扇形で、約7万両の費用と工期約1年を要し、万延元年(1860年)6月に完成した。他の文献には合計14門の大砲が造られた。明治32年2月廃止されるまで礼砲用として使われたが、大正10年頃から埋め立てられ、現在では石垣の1部を残すのみとなった。

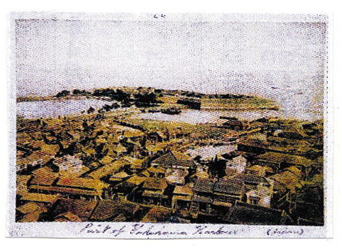

タウンニュースより (平成22年4月22日) 勝海舟設計の台場着色写真が発見される。 幕末の政治家・勝海舟と横浜のかかわりを振り返る写真が展示されている特別資料展「勝海舟と横浜」が23日(金)まで横浜資料館で行われている。 勝海舟は、横浜開港の翌年の1860年に現在の神奈川区神奈川1丁目に完成した「神奈川台場」を担当。この台場は主に海岸警備に使われたが、外国船を迎える際に祝砲をあげることも多かった。今回は、明治初期に撮影されたと見られる神奈川台場の着色写真が公開される。 この写真は、神奈川台場や横浜の歴史を調べる活動を行っている神奈川区在住の山本博士さんが昨年末、インターネットオークションで米国の写真店から購入したもの。モノクロ写真に色を付けたと思われ、台場とその附近の民家が写っている。 追記;勝海舟はこの時期、神奈川宿の旅籠「さくらや」(現在の神奈川区台場1丁目の料亭{田中家})を利用していたと思われ、「お龍の歴史散歩」に記述している「坂本龍馬の妻であったお龍」を紹介し、この旅籠(さくらや)に勤めさせた。 明治初期に撮影されたと思われる神奈川台場の写真 ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 品川台場の歴史散策 品川沖に台場を本格的に造ろうとしたのが、品川台場です。当時、品川台場第一から第6台場と多くの台場が計画され完成に至らなかったものもあります。以下は第3台場で武州忍藩(10万石)が警備を命じられ駐屯していた。 「お台場」の名で知られる品川台場は、江戸幕府が黒船来襲にそなえて品川沖に築いた砲台跡です。設計は伊豆韮山代官「江川太郎左衛門」で、ペリーが浦賀沖に来航した翌年の嘉永6年(1853)8月着工1年3ヶ月間に6基が完成しました。現在は大正15年(1926)に国の史跡に指定された第3・第6台場だけが残されています。このうち第3台場は、昭和3年東京市によって整備され、台場公園として開放されました。周囲には、海面から5〜7mの石垣積みのもの石垣が築かれ黒松が植えられています。また内側の平坦な窪みには、陣屋・弾薬庫跡などがあります。 住所は、港区台場1丁目10番地

面積29,963.40平米 砲台のレプリカこの間に大砲が据えられていた しかし、東京湾内で実際に大砲を撃って外国船を攻撃したことはありませんでした。当時黒船の大砲の威力は分かっていたし下手に撃つと逆にやられる恐れが強かったからです。 「第三台場史跡公園」への行き方・・ JR新橋駅より・・「ゆりかもめ」・・お台場海浜公園駅下車・・徒歩15分 |