巻末には約300人の登場人物(トニーのペットを含む)の紹介、293のディスコグラフィーで締められている。まさに圧巻である。

この本について、内容そのものについては是非、実際に手にとってお読み頂きたいと思うが、その一部について、特に私が関心を持っている、彼のマーティン・ギターについて、この本を読んで私が感じたことを少し書かせて頂こうと思う。

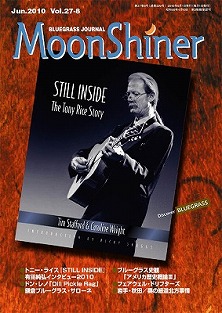

トニー・ライスについて

トニー・ライスについてはすでにご存じの方も多いと思うが、簡単に紹介させて頂きたい。

トニー・ライスは1951年6月8日にヴァージニア州に生まれ、父親ハーブ・ライスの影響でブルーグラス・ギターを始めた。1960年、トニーが9歳の時、当時16歳のクラレンス・ホワイトと出会い、そのギター・プレイに衝撃を受け、ギターにのめり込んでゆくこととなった。クラレンス・ホワイトの弾く1935年製マーティンD-28も、トニーの憧れであった。その後、1970年にサム・ブッシュ等と「ブルーグラス・アライアンス」を結成、1971年にはJ.D.クロウ&ニュー・サウスに参加し、1975年に録音したアルバム「J.D.クロウとニュー・サウス」はベスト・セラーとなった。その間、1973年に初めてのソロ・アルバムを渡辺三郎氏のレッド・クレイ・レコードでニュー・サウスのメンバーとともに録音し、翌1974年に”got me a martin guitar”としてリリースした。そう、トニー・ライスは日本のレーベルからソロ・デビューを果たしたのである。トニーのギター・プレイは、クラレンス・ホワイトの影響を受けながらも、シンコペイトした彼独自のフレーズ、バンド全体にグルーヴ感を生み出すリズム、そして美しい音色で、ブルーグラス・ギターの新たな世界を広げていった。また、トニーのヴォーカルは、ストレートでありながら繊細な歌い回しも併せ持った、とてもクールなものであった。

1975年の日本公演を最後にトニーはニュー・サウスを抜け、デヴィッド・グリスマンと新しいアコースティック音楽「ドーグ・ミュージック」を作り上げた。デヴィッド・グリスマン・クインテットは1976年に日本で衝撃的なデビューを飾った。当時私は高校生で、まだトニー・ライスのことを知らず、この2つのコンサートを見ることができなかった。今でもとても残念である。1979年には自身のバンド「トニー・ライス・ユニット」を結成し、より深く自分のスタイルを追い求めて行く。ブルーグラス・セット(トニーはスペース・グラスと言っている)の「マンザニータ」、ジャズ・セット(トニーはニュー・アコースティック・ミュージックと呼んでいる)の「マー・ウェスト」この本のタイトルにもなっている「スティル・インサイド」等をリリースしている。並行してJ.D.クロウ(バンジョー)、ドイル・ローソン(マンドリン)、トッド・フィリップス(ベース)、ボビー・ヒックス(フィドル)、ヴァッサー・クレメンツ(フィドル)、ジェリー・ダグラス(ドブロ・ギター)のオール・スター・キャストで「ブルーグラス・アルバム・バンド」として1981年から1996年に6枚のアルバムをレコーディングし、古いブルーグラスのスタンダードナンバーを題材に最高の歌と演奏を聞かせてくれる。この「ブルーグラス・アルバム」は色々な評価があるが、私は、バンドとして古いブルーグラスの名曲に真っ向から取り組み、その中でトニーのブルーグラスへの熱い思いを昇華させた、最高のレコーディングではないかと思っている。トニーは1980年代の後半から徐々に喉の具合が悪くなり、現在では全く歌うことができなくなってしまったが、トニーのヴォーカルが堪能できる、Vol.4までは特に素晴らしいと思う。私は、1979年の「マンザニータ」以降、トニーが数年間ブルーグラスから遠ざかって(しまって)いたと思っていたので、この「ブルーグラス・アルバム」の1曲目の”Blue Ridge Cabin Home”のトニーの歌とギターを聞いて感激したことを覚えている。

トニーは現在、トニー・ライス・ユニットとしての活動の他に、ピーター・ローワン、アリソン・クラウス、マウンテン・ハートとの演奏も行っている。

私は、トニーのヴォーカルの歌い回しを最もコピーしているブルーグラス・ミュージシャンはアリソン・クラウスではないかと思っている。

またトニーは昨年までIBMAの年間最優秀ギター・プレイヤー賞を過去6回受賞しており、全ての受賞者の中でも最多である。

トニーは今日まで、数々の名演奏を残し、その独自のギター・スタイルにより多くのフォロワーを生み出し続けており、私にとっても最高のブルーグラス・ヴォーカリスト・ギタリストであり続けている。

マーティン・ギターへの思い

The Tony Rice Storyの1つの特徴と感じるのが、

トニー本人と、インタビューされた言葉が、とても率直、歯に衣着せぬコメントであるということである。「サブロウ・ワタナベ」氏もそのようなコメントをトニーに寄せている。この「率直な言葉」達の中で私が一番関心を持ったのは、トニー自身の「マーティンは1955年以来まともなギターを作っていないから、今は人々はマーティン以外のギターを使っているよ」という言葉である。かなり過激な発言であるし、私は1955年以降に作られた、素晴らしい音色だと思う多くのマーティン・ギターを知っている。これはあくまでトニーの意見と、割り切って読み飛ばしてしまえば良いのかもしれない。しかし私は、1955年以降のマーティンが良いか悪いかではなく、何故トニーが「1955年」と特定したのかに興味を持った。何か特別な意味があるのかもしれないと。

これから、トニーと、彼のマーティン・ギターについて、この本の内容を少し紹介しながら感想を述べ、考察を加えてみようと思う。

トニーのメイン・ギターは、クラレンス・ホワイトが所有していた1935年製マーティンD-28である。トニーは1975年3月6日に、クラレンスからこのギターを譲り受けていたジョー・ミラーという、リカーショップの経営者の息子から550ドルで購入し、ネックのリセット、ブリッジ交換等のリペアを施した。それ以降、このギターはトニーとともに数々の名演奏を生み出し、彼のトレード・マークとなっている。またトニーはサンタ・クルーズ・ギター・カンパニーと契約し、自身のアドバイスにより、トニー・ライスの名を冠した「サンタ・クルーズ・トニー・ライス・モデル」を世に送り出している。トニーは一時1935年製D-28がとても古いギターなのであまり持ち出すことをせず、サンタ・クルーズを使う機会が多くなった。しかし最近は再び多くのステージでD-28を使用している。彼の言葉で言えば、彼のD-28は「私の一部」だからという。私も、サンタ・クルーズ・ギターの良し悪しに関係無く、トニーと彼のD-28は切っても切れない関係となってしまったのだと思う。トニーは彼の、シリアルナンバー58957、1935年製マーティンD-28のことを愛着を込めて「アンティーク」と呼んでいる。

アンティークとの出会い

トニーが初めて「アンティーク」に出会ったのは、1960年、彼が9歳の時、クラレンス・ホワイトに出会ったその日であった。トニーはその時、父親に買ってもらったD-18を弾いていた。その時までトニーは、マーティン・ギターは全てD-18だと信じていたという。トニーが初めて見たD-28が「アンティーク」だったというわけである。トニーにとっての憧れのD-28はヘッドストックにロゴのない、サウンドホールの大きい、指板の長いD-28だったのである。このときの感激が15年の時を経て、再びトニーと「アンティーク」を結びつける力となったのであろう。

トニーは自分の1959年〜1960年製D-18を気に入っておらず、父親から1957年製D-28を買ってもらった。トニーはこのギターについて、「1950年代後半のマーティンにしては例外的に良いギターだった」とコメントしている。「1950年代後半(以降)のマーティンには殆ど良いものはない」という見解について、マーティン・ドレッドノート・ギターの「ルール」とまで言い切っているところが興味深い。ところでこのD-28、インタビューのページでサム・ブッシュが、「トニーはこの1957年製D-28をクラレンスのD-28のように、ラージ・サウンドホール、長く、バインディング付きでポジションマーク無しの指板に改造していた」とコメントしている。ボビー・アトキンス、フランク・ポインデクスターとの”1968 SESSION”というアルバムのジャケットに写っている(裏焼きの!)ギターがそれで、ピックガード、ヘッドストックの形状から、多分間違いない。トニーのクラレンス・フリークぶりが伺える。今日、「アンティーク」のレプリカとしてサウンドホールが拡げられた、もしくはあらかじめ大きなサウンドホールを持ったギターは世界中に数知れず存在するが、一番はじめに「アンティーク」のようにD-28のサウンドホールを拡げたのはトニーかもしれない。7年後に「本物」を入手することになるのだが、そのときのトニーの喜びは計り知れないものであったのだろう。

トニーは次にハイロ・ブラウンが所有していた大きなピックガードを持つ1948年製D-28を入手する。やっとお気に入りのギターに巡り会えたようで、「アンティーク」と再会するまで、ずっとこのギターと一緒に演奏活動を行った。前記アルバム”got me a martin guitar”「J.D.クロウとニュー・サウス」その後にリリースされた「カリフォルニア・オータム」は主にこのギターを使って録音された。

そして1975年についに彼の一生の友(いや彼の一部)となるべき「アンティーク」を手にすることができ、トニーのギター探しの旅は終わりを告げるのである。「アンティーク」で初めて録音されたトニーのアルバムは3枚目のソロ・アルバム「トニー・ライス」である。

なぜ1955年?

「マーティンは1955年以来まともなギターを作っていない」というトニーのコメントについて、何故「1955年」なのか、”The Tony Rice Story”ではその理由は語られていないようである。そこで、私なりに解釈と推測を加えてみようと思う。少し細かい話しになる・・・。

そもそも1955年にマーティンD-28に何らかの変化があったのだろうか。私は”No”と思う。この年には音に関係する仕様変更は行われていないはずである。1950年代に行われた、D-28の音の変化に関係するトピックス大きく3つある。一つは表板の材質。D-28は1946年に、表板に使う木材をアディロンダック・スプルースからシトカ・スプルースに変更した。しかしそれ以降、50年代、60年代のD-28にまれにアディロンダック・スプルースが使用されている。二つめは表板の裏に接着されているブレイシング(補強用の力木)接着面のカーブの形状の変更である。マーティン・ギターの構造について詳しい、シーガル・ギターを主宰する塩崎雅亮氏の検証によると、1957年あたりから、表板のブレイシングの接着面のカーブの形状が変化している。もう一つは、同じく1957年頃にXブレイシング(表板のブレイシングのうち、長い2本の木が交差しているもの)の交差位置が変更されている。以前はサウンドホールの端から約46ミリで交差していたが、1957年頃に約38ミリに変更になっている。Xブレイシング全体がネック側に約8ミリ移動したことになる。この変化によって音への影響があるとの見解である。この三つのことのうち、表板の材質の使い分けについてはあくまでイレギュラーなことであり、「ルール」ではない。そうすると、トニーの言う1950年代後半のマーティン・ドレッドノート・ギターの変化は、1957年頃の表板ブレイシングにおける接着面のカーブの形状変更とXブレイシングの位置変更によるものではないだろうか。父親に買ってもらった1957年製D-28は「例外」ではなく、トニーが良いと思っている1950年代前半の仕様であったのではないかと考えられる。

では、トニーは何故「1957年」ではなく「1955年」とコメントしたのであろうか。これは全く私の憶測であるが、トニーが尊敬するグルーグラス・ギタリストであるデル・マコーリーへの想いが関係しているのではないかと思う。トニーは「1950年代後半のD-28」について、音の変化を感じていた。その境目の年を特定することまではできなかったが、デル・マコーリーが長年使用していたD-28、トニーが影響を受けたリズム・ギターの音を生み出したD-28が1954年製であったことから、その次の年「1955年」とコメントしたのではないだろうか。

おわりに

来年に還暦を迎えるトニー・ライスは、まだまだ現役で活躍している。4月末から5月頭にかけてノースカロライナ州で行われたマール・フェスでも、トニー・ライス・ユニットやピーター・ローワンとのステージで素晴らしい演奏を繰り広げている。1ファンとして嬉しい限りであるが、トニーが現役で活躍している今、この本が出版されたことは、とても大きな意義があると思う。この本を読み、今まで知らなかったトニー・ライスの想いや姿勢を(少しでも)理解することで、今のトニー・ライス、これからのトニー・ライスをもっと身近に見、聴き、感じることができるようになるのだと思う。私にとってはもう一つ、「1955年説」をいつかトニーに直接聞いてみよう、というささやかな夢もできた。いずれにしても、”STILL INSIDE The Tony Rice Story”トニー・ライスのファンのみならず、ブルーグラス音楽を愛する皆様にとって、きっと一読の価値のある本であると思う。

2013年12月の情報では、トニー・ライスさんが1年ほど前から関節炎の悪化のためギターを弾ける状態でなくなり、コンサートのキャンセル&近年のフリーダウンロードによって印税収入も減り、生活に困窮しているとの事。友人達の勧めでトニー・ライス基金を設立し寄付を募っているとのことです。

一日も早く体調が良くなることをお祈りしています。

お別れ

2020年12月25日、トニー・ライスさんが69才で天国に旅立たれました。

これからは天国で先人たちと素敵な音楽を作ってくれることでしょう。

私はこれからも彼が遺してくれた音楽を愛し続けます。

ありがとうございました。

安らかにお眠りください。