真野宮〜沢崎灯台〜小木〜妙宣寺

真野宮と真野公園

承久の乱で流罪となった順徳上皇は、都へ帰ることなく島で果て火葬にされたのち従者に抱かれて寂しく都に帰った。

真野宮〜沢崎灯台〜小木〜妙宣寺

真野宮と真野公園

承久の乱で流罪となった順徳上皇は、都へ帰ることなく島で果て火葬にされたのち従者に抱かれて寂しく都に帰った。

真野宮はその順徳上皇をまつった神社で、境内には静かに影を落とす大樹が歴史の重みを伝えます。

真野宮に隣接したこの真野公園は、桜の名所で夜には夜桜の下で花見を楽しめます。

公園には、文学散歩道があり、佐渡を訪れた著名な作家、詩人、俳人の作品を 15 の文学碑として建立している。

アルコール共和国(尾畑酒造)

アルコール共和国(尾畑酒造)

佐渡には7つの酒の蔵元があるが、そのうち3つが集まる真野町が1983年に「アルコール共和国」の独立を宣言した。

通年で喜ばれているのが何といっても酒蔵見学。無料できき酒ができる。

尾畑酒造 TEL.0259-55-3171

8:00〜17:00。年中無休。

佐渡の地酒「真野鶴」は米の旨みを感じる淡麗辛口。弱冠 35 歳の若き杜氏工藤賢也が醸す酒は

全国新酒鑑評会にて五年連続金賞受賞。

小木たらい船

小木海岸ならどこでも見られる独特の風景で、まさに小木半島のシンボルです。

小木たらい船

小木海岸ならどこでも見られる独特の風景で、まさに小木半島のシンボルです。

主に女性が操りワカメ・アワビ・サザエなどの漁に実際に使われている。

海運資料館には、小木港が繁栄していたころの海運資料をはじめ船タンスや船絵馬などが展示されている。

【 お弁と藤吉の物語 】

佐渡のお弁という娘が、柏崎の藤吉という男に恋をして、毎晩、たらい舟に乗って柏崎にやって来るようになった。

妻子ある藤吉は恐ろしくなり、お弁が舟を進める目印にしていた番神岬の常夜灯を消してしまった。

目標を失ったお弁は難破して、そのなきがらは青海川の海岸に打ちあげられた。

そこには滝があったため、この滝を「お弁の滝」と呼ぶようになった。

この伝説をもとにしたのが、寿々木米若の浪曲「佐渡情話」で、人物が「お光・吾作」に変更されている。

小木港には観光用にたらい舟が用意されており体験できる。観光用のたらい舟は実際に漁で使うたらい舟よりも一回り大きく作ってあります。

小木港には観光用にたらい舟が用意されており体験できる。観光用のたらい舟は実際に漁で使うたらい舟よりも一回り大きく作ってあります。

重心をとりながら数字の8の字をかくようにカイを操って操縦します。

うまく前に進んだら「たらい舟操縦士免許」(発行手数料200円)がもらえます。

たらい舟の材料 :樹齢約60年の杉、長さ10m以上の真竹 たらい舟の大きさ :縦180cm横140cm深さ55cmで楕円形

たらい舟操縦士免許

たらい舟操縦士免許

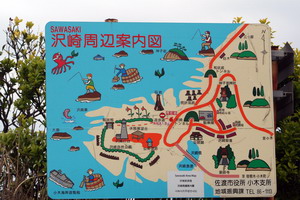

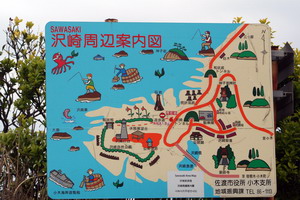

沢崎鼻灯台(さわざきはなとうだい)

佐渡の最南端にあたり、この岬からは遠く大佐渡の山並みや本土の遠山も眺望できる。

沢崎鼻灯台(さわざきはなとうだい)

佐渡の最南端にあたり、この岬からは遠く大佐渡の山並みや本土の遠山も眺望できる。

見わたすかぎり美しい海岸が続いており、複雑な地形が磯釣りの好ポイントとなっている。

また、この辺りの海岸は一見ただの岩場のように見えるが、海底火山の爆発で溶岩が海中に吹き出し冷えた、世界にも

数ヶ所しかない枕状熔岩がある。

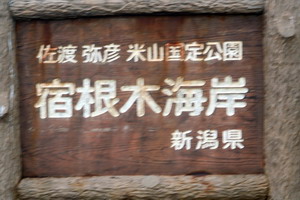

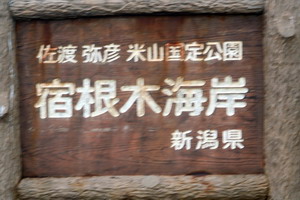

宿根木(しゅくねぎ)

宿根木(しゅくねぎ)

( 重要伝統的建造物群保存地区

平成3年4月30日選定 )

江戸寛文期(1661〜1678

年)に廻船業の集落として発展した「千石船と船大工の里」だ。

入江の狭い集落内には48戸が密集しており、このうち伝統的な建造物は民家の主屋35棟、納屋29棟、土蔵25棟、その他社寺等も含めて合計108棟を数える。

ほぼすべてが総二階造りで、建物の隣棟間隔は1尺余りしかないが、それも雨水などの排水溝の空間となっており、庭はほとんどない。

小路に挟まれて敷地が取れない家屋では、間取りは三角形や変形したものもある。

屋根は、現在は能登瓦葺きが多いが、かつては石置きの杉木羽茸きであり、縦下見板張り壁などからなる壁の腰板には船の側板の廃材を張るなど全体に質素である。

石畳の路地も当時の面影をそのまま残して貴重。

国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定され、民家棟が修復・公開(有料)されている全国でもユニークな存在だ。

往年の船主が遠く尾道から石材や石工をつれてきて作った船つなぎ石や石橋なども残っていて興味深い。

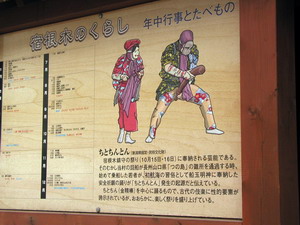

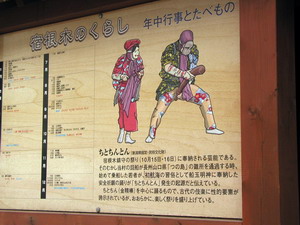

下中央:ちとちんとん(新潟県指定・民族文化財)

宿根木鎮守の祭りに奉納される芸能で、昔この村の廻船が長州山口県「つの島」の難所を通過するとき、

初めて乗船した若者が初航海の習俗として船玉明神に奉納した安全祈願の踊りが起源といわれている。

祭文読み「ちとちん」と呼ばれる男役、「とん」という女役、さらに笛、太鼓、拍子木のお囃子で構成されている。

下左

下左

味処 宿根木は、食事だけでなく、コーヒーやビールなどの飲み物もあり旅の疲れをいやし観光の拠点に便利。

下中央

軒下のもちおくりに施した扇型の軒下飾りは上の部分を支える役割がありますが、伊三郎家のものは姓の

「石塚」の内の一文字を透かし彫りにしてあり、おしゃれをして楽しもうとしている様子が分かります。

宿根木には、トキを透かし彫りにしたものなど色々の形の飾りがあります。

下右

伊三郎家

左 下

左 下

世捨小路なんとも不思議な名前だ。宿根木でのお葬式は、集落の一番奥にある称光寺で行われます。

お葬式が終わると身内の方々を中心に出棺が行われます。その棺が最後にこの小路を通ることから、

この世と別れる小路という意味で、住民が「世捨小路」と名付けるようになったという説があります。

近くで算出する石を敷き詰めた道の中央はする減っていて歴史を感ずる。

下中央

宿根木地区を横切り、海に向かって流れる称光寺川にかかる御影石で造られた橋です。

この橋は『念仏橋』といい、古くから宿根木の人の間で使われてきました。

念仏橋という名前は、お寺に行くとき念仏を唱えながら橋を渡ったので、この名前になったそうです。

この橋の他にも御影石の橋が一本あり、「新宅橋」と言います。

この橋は「新宅」さんという屋号の家の前にあるのでこのような名前がついたそうです。

右下

三角家密集した谷間ではきちんとした屋敷が構えられない。工夫を重ねて地形にあった家を建てた。

左下は称光寺山門で、一方を宮大工が造り、そしてもう一方は船大工が造ったため左右の門の寸法が合わないそうです。

左下は称光寺山門で、一方を宮大工が造り、そしてもう一方は船大工が造ったため左右の門の寸法が合わないそうです。

下中央は称光寺本堂で宗旨は鎌倉時代一遍上人が開基した念仏宗です。

下右は宿根木公会堂の建物で、かって称光寺の塔頭があった敷地で、明治期には学校がたっていた。

阿仏房妙宣寺

妙宣寺は、日蓮聖人が佐渡に流されたとき身辺に仕え熱心な法華信者となった日得上人(阿仏房)が、

弘安元年(1278)自宅を寺として開いたのが始まりだと伝えられ、

日蓮宗・佐渡三本山の一つに数えられているいます。

。

境内には高さ 24.11mの五重の塔があり優美な姿を見せている。

この五重塔は、江戸時代末期の文政8年頃、日光の東照宮の五重塔を模して相川の棟梁 茂三右衛門とその婿養子金蔵が

30年がかりで完成させたといわれ、国の重要文化財に指定されています。

新潟県内では唯一の五重塔でもあります。

下左は、仁王門(江戸時代 延宝五年 1677年)で、妙宣寺では一番古い茅葺の建造物。下中央は境内案内図。下右は山門。

下左は、仁王門(江戸時代 延宝五年 1677年)で、妙宣寺では一番古い茅葺の建造物。下中央は境内案内図。下右は山門。

下左は番神堂、下右は妙宣寺本堂(江戸時代

文久3年 1863年再建)で、十二間(22m)四面の大堂で佐渡島最大の堂宇です。

下左は番神堂、下右は妙宣寺本堂(江戸時代

文久3年 1863年再建)で、十二間(22m)四面の大堂で佐渡島最大の堂宇です。

下左は祖師堂前の桜、下右は境内の庭園です。

下左は祖師堂前の桜、下右は境内の庭園です。

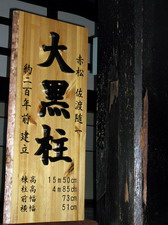

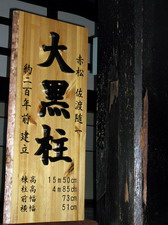

下左は妙宣寺庫裏、中央は庫裏の大黒柱、下右は裏門の杉並木です。

下左は妙宣寺庫裏、中央は庫裏の大黒柱、下右は裏門の杉並木です。