歴史小説「鳳」注釈ページ

第一章「旅立ち」

(1)正五郎

海賊・林鳳の副将に「SIOCO(シオコ)」と呼ばれる日本人がいたことがスペイン側の記録に記されている。この「シオコ」に相当する日本名が何であるかは不明で、鄭リョウ生氏のように「庄吾か」という推測もあるが(『明・日関係史の研究』)、決定打はない。明や朝鮮の記録に出てくる当時の日本人の名前は圧倒的に「〜郎」「〜衛門」の類が多く、作者は便宜的に「正五郎」という名前を彼につけてみた。本作の予告編でそれを公表したところ、掲示板常連のお一人で台湾や南海方面の海上史にお詳しい「阿祥」氏から中国語の「小哥」ではないかとのご意見をいただきハッとさせられた。「哥」は「兄貴」の意であり、彼らの部下達は林鳳を「大哥」と呼び副将である日本人を「小哥」と呼んでいた可能性は高く、それがなんらかの形でスペイン側の記録に残ってしまったのかもしれない。とりあえず作者としてはこの小説の主人公の一人でもあるこの男に何らかの名前をつけてやらねばならず、「正五郎」で押し通すが「小哥」説もいずれ取り込むことになるだろう。

(2)大隅国の高洲港

現在は鹿児島県鹿屋市に属する「高須」の港である。鹿児島湾の東側に面し、この時代、日本−明間の貿易港の一つであった。この港にこの小説に登場する海商の一人・沈門が居を構えていたことは鄭舜功『日本一鑑』流逋の条に記されている。それによれば嘉靖33年(1554)に許二(許楠?)が王直の甥・王濡と徐海の弟・徐洪を連れて日本に赴き、京泊津(現・鹿児島県川内市)で二人を下ろした後、自らは沈門と「高洲」で会ったとある。

(3)沈門

嘉靖期に日明間で活躍した大物海商の一人。彼についての詳しい記録はほとんどないが、乾隆『潮州府志』征撫の林国顕の項に「郷人沈門」として名があるので林国顕と同郷の広東・潮州饒平県の出身とわかる。林国顕と同じく海賊・李大用の部下の一人で嘉靖20年前後から活動していた古参と思われる。注(2)に記したように『日本一鑑』の記述から嘉靖30年代には日本・大隅の高洲に在住していたことが確認できる。王直の先輩格である許兄弟がわざわざ会いに行っていることからも海上世界においてかなり影響力のある人物だったのだろう。林国顕との関係については注(5)を参照。

(4)ビン南語(ビンは門がまえの中に虫)

広大な中国はそれでなくても地方ごとの方言の格差が大きいが、特に福建・広東においてはほとんど別言語と言ってしまっていいほど言語が異なっている。この地方は古代においては「中華」の外と見られた地方でもあったし(門がまえに虫の「ビン」という地方名もその名残)、完全に中華帝国の領域内に入ってからも他地方と隔絶しやすい地理的条件もあってかなり違った言語体系を残している(これに加えて北方から移住してきた客家(ハッカ)の言語もある)。福建においてはその北部と南部でさらに言語が異なっており、その南部の方言がここで登場人物たちが話しているビン南語である。

十六世紀のいわゆる「倭寇」の構成員はこの地方の人間が圧倒的多数を占めており、ビン南語はそうした「倭寇」たちの共通語であった可能性すら予想させる。ここに登場した林国顕や沈門は広東・潮州の出身であるが、この地方はビン南語圏でやはり倭寇と関わる多くの海商・海賊を輩出している。現在の台湾の日常語「台湾語」もこのビン南語の系統であり、それもこの時代にこの地方の人々が台湾に移住を開始していたことに由来する。

この小説は日本語であるが、登場人物の大半がこのビン南語をしゃべっている設定なので、その辺意識しておいていただきたい。

(5)林国顕

乾隆『潮州府志』征撫には潮州出身、あるいは潮州とかかわりをもった海商・海賊たちの伝記が「列伝」形式で列挙されていて、その中に彼の伝も立てられている(なお、この「列伝」には林鳳をはじめこの小説の主要人物の大半が伝を立てられており、なんと鄭芝竜や鄭成功の伝まである)。それによれば林国顕は潮州の饒平顕の出身であだ名を「小尾老」といい、同郷の沈門・田浪広らとともに海賊・李大用の部下となっていた。嘉靖23年ごろ李大用が溺死したのち沈門とともにその残党を集め、海上から浙江の黄巌、福建のショウ州などを襲撃したという。『日本一鑑』海市の条に、嘉靖26年(1547)に東南アジアの彭享国(マレー半島?)の者たちを率いて沈門・許四らと合流して沿岸を荒らした林剪という海賊が登場するが、これが林国顕であった可能性が指摘されている(佐久間重男「中国嶺南海域の海寇と月港二十四将の反乱」青山史学5、1978)。

彼の息子が官憲に捕らわれて獄につながれたが官軍側はその息子の釈放と引き換えに林国顕に招撫(降伏し官軍の戦力として使われる)を呼びかけ、彼もこれを受け入れ海賊活動を一時的にやめたらしい。

彼の生年は不明であるが、『潮州府志』に「ビン(福建)・広(広東)に毒を流すこと二十余年」と書かれていること、王直の盟友であった徐惟学(徐銓)を「義児」とし、姪の婿に呉平がおり、この小説の主人公である林鳳はその「族孫」とされることからこの時点で60歳過ぎぐらいにはなっていたのではないだろうか。ともかくこの時期の海上世界の最高年齢層の重鎮であり、その人脈からも影響力の大きい人物であったことがうかがえる。この小説でも描くつもりだが、彼の血族を中心とする「林一族集団」のようなものが築き上げられていたのだろう。

(6)王直の最期

嘉靖倭寇時代最大の大物である王直その人の伝記については本サイト内の「俺たちゃ海賊!」コーナーでさんざん述べているのでここでは割愛する。王直の処刑の模様については采九徳『倭変事略』の附録に詳しい記述があり、王直の息子がその場に立ち会っていたこともそこに記されている。

なお、作者は以前王直を主人公とする大河小説に挑んで途中で投げ出した過去があり、この「鳳」はもともとその小説の続編という位置づけで構想されていたものである。結局こうして続編の方を先に形にしてしまおうと決めたのだが、物語が王直の死の知らせから始まっているのは当初の構想の名残でもある。

(7)徐銓

本文中にもあるように本名は徐惟学といい、号は「碧渓」。王直と同郷の徽州人で、王直とは出海以来労苦を共にした盟友・腹心である。彼についても詳しくは当サイトの各コーナーを参照していただきたいが、徐銓が林国顕と義理の父子の関係を結んでいたことは乾隆『潮州府志』征撫の林国顕の伝記中に「徽人徐碧渓を以って児と為し、徐、これ(国顕)を導いて南澳を攻める」と記されている。この時期徐銓は甥の徐海の問題で王直集団から離脱して南九州方面で活動しており、新たな協力相手として林国顕・沈門らを頼ったのだろう。本文中にあるように嘉靖33年に広東・南澳に赴いた際に遊撃・黒孟陽の率いる官軍の攻撃を受けて戦死している。この黒孟陽もいずれこの物語に登場するはずである。

(8)呉平

間もなく登場するこの物語の主要人物の一人なので、現時点では詳細は伏せる。彼が林国顕の姪の婿であったことは乾隆『潮州府志』征撫の林国顕伝の中に明記されている。

(9)李茂

この男もこの物語に長いこと登場する主要人物になってしまうので現時点では詳細を伏せる。彼の伝記は瞿九思『万暦武功録』李茂列伝に詳しく、林鳳の「爪牙」(部下)であったことが記されている事実だけ明かしておくことにしたい。

(10)領主

当時、高洲周辺を含む大隅国一帯は肝付氏が支配しており、薩摩から侵攻してくる島津氏と激しく戦っていた。ちょうどこの時期が肝付氏の最盛期と呼べる時期で、以後は島津氏に押されっぱなしとなっていく。

(11)泉州

古くは唐の時代にも栄えイスラム圏にもその名が知られた泉州だが、元の時代の繁栄ぶりについてはあのマルコ=ポーロが『世界の記述』中で「ザイトゥン」の名で「世界最大にしてもっとも繁栄している場所」と語っている。明代に入ると私貿易が全面的に禁止されたのでかつての大繁栄は失われたが、琉球王国の朝貢使節はこの泉州が入港地に指定されて頻繁に出入りしており、貿易港としての重要度はある程度維持されていた。

(12)海禁政策

明朝を樹立した洪武帝・朱元璋が定め、明朝の国策として長らく維持された私貿易禁止政策。当初は朱元璋に頑強に抵抗した浙江沿岸の海上勢力と倭寇(前期倭寇)との連携を警戒して始められたものと考えられ、浙江群島部の住民たちを大陸に強制的に移住させたり「片板も下海を許さず」と徹底して海外へ出ることを禁じ、そのために船のマストの数を制限するなどした。その一方で周辺各国との朝貢貿易は積極的に進めており、貿易利益の独占・管理という側面も強かったという見方もある。日本の江戸幕府のおこなった「鎖国政策」などはこの海禁政策をモデルにしたとしか思えない節もある。

しかし明中期以後「海禁政策」は形骸化し、福建・広東では密貿易活動が公然と行われるようになっていく。これが16世紀に入るとヨーロッパ勢力も東アジア海上世界に登場して密貿易活動を過熱させ、これを取り締まろうと海禁政策の強化を図る動きも起こって、これらの衝突が「後期倭寇」であると見なすこともできる。実際、胡宗賢など倭寇対策にあたった官僚の中には問題の根本的解決のために海禁政策の緩和を検討・主張する者もおり、隆慶元年(1567)に制限つきながら海外への私貿易が認められることになる。

(13)福建の事情

「福建は山が海まで迫って耕地が少なく、そのくせ人口が多いので、人々はすぐ海に出てゆく」というのは明代の史料にしばしば出てくる福建事情についての定番表現。ただそのような土地でなぜ人口が多いのか、という問題があるのだが…。現代においても東南アジア各国の華僑・華人の多くが福建出身であり、また日本など海外へ密航し、ともすれば犯罪活動に関わる者の多くが福建人であったりするのを見ているとここ500年ばかり事情は変わっていないようにも感じる。

(14)高洲の奴隷収容所

この件はフィクションではなく、目撃者が記したと考えられる記録史料が存在する。1550年代に日本事情調査のため日本に派遣された鄭舜功は帰国後『日本一鑑』という当時における最高の日本研究書を書き上げたが、その中の「被虜」の条に「薩摩の高洲」(大隅の誤り)にあった奴隷収容所について詳しく記している。そこには日本人は百人足らずしか住んでおらず、中国人被虜者の男女が二、三百人は集められていていた。彼らは髪を剃られ裸足にされたうえ牛馬の番や薪割り・水汲み・飯炊きなどの労働に使役され、釜の底についたオコゲや豆粕・ぬか、草の根など犬か豚の餌のような食事を与えられていたという。この高洲に沈門が居住していたということを記しているのは『日本一鑑』のみで、鄭舜功は実際にこの地を訪れたことがあったのではないかと推測させるし、またこの収容所の経営に沈門自身が関わっていた可能性は高い。

なお、この高洲の件も含めた倭寇と奴隷貿易に関しては相田洋氏の論文「東アジアの奴隷貿易と倭寇」を大いに参考にさせていただいている。相田氏はこの論文の中でこの奴隷収容所は地域の支配者であった肝付氏の経営であろうと推測されているが、実際その後の豊臣秀吉の朝鮮侵略における九州勢を中心とした「人狩り」のことなどを考えると九州地方ではそうした風景が当たり前のようにあったのだろう。

(15)ばはん

イエズス会の宣教師ルイス=フロイスが記した『日本教会史』の中で、ザビエルを日本に連れてきたヤジロウ(アンジロウ)が帰国後間もなく「バハン」と呼ばれる海賊活動に加わって中国へ赴きそちらで戦死したことを記している。当時日本では倭寇のような海外での海賊行為を「ばはん」と呼んでいた形跡があり、特に九州方面では食い詰めた武士や庶民などがこれに加わるケースが少なくなかったらしい。ただしこの「ばはん」の語源については特定されておらず外来語説もある。よく「八幡大菩薩」の旗を倭寇が掲げていたから「八幡=ばはん」となったという説が紹介されるが、実はこの時期の倭寇が「八幡大菩薩」の旗を立てていた証拠は無く「ばはん」に訛るのも不自然で、この線は薄そうだ。

高洲の人間ではないかもしれないが、大隅出身で記録に名が残った「倭寇」の日本人に新五郎(辛五郎)という者がいる。この時点よりほんの数年前に大賊首・徐海の副将となっていた男で、徐海集団壊滅時に明軍に捕らわれた。のち万暦年間に明に漂流した朝鮮人たちの応対にあたった「通事」に「新五郎」という日本人らしき男がいるのだが(「万暦武功録」)これが同一人物であるかどうかはわからない。

(16)渡航時期

季節風を利用した日本から明への渡航時期については鄭若曽『籌海図編』をはじめ明の倭寇対策書の多くに詳細に記されており、ここではそれを参考に書いている。当然「倭寇」の襲来も春に集中しており、明軍はその時期をとらえて海上を哨戒したり、この時期に沖合いに漁に出る漁民たちを防衛に利用するなどしていた。逆に明に来てしまった倭寇たちは秋以降になってしまうと日本に帰るのが難しく(不可能ではないが)、明沿岸で「越冬」することも多かった。

(17)「老」

日本の江戸時代でも「大老」「老中」「家老」といった用法が見られるが、明代中国語ではちょっとした親分や富裕者はみな「〜老(ラオ)」という敬称をつけられていたらしい。海の男たちの世界でも同様で、当時の史料に出てくる海賊首領たちは「老」ばかりである。「リョウ(けものへんに僚の右側)」という敬称も『日本一鑑』に見られるが、「老」と同じものだろう。嘉靖倭寇時代に東シナ海にいたポルトガルの冒険商人メンデス=ピントの『東洋遍歴記』は史料的にはあまり当てにならない冒険ほら話だが、「シミラウ」なる中国人海賊が登場しており、これも「沈老」あたりではないかと思われる。

(18)洪沢珍

福建ショウ[シ章]州出身で『世宗実録』などは「洪廸珍」と表記している。彼について記録している史料はこの時期の海商・海賊としては多いほうで、それだけ目立つ存在でもあったらしい。『世宗実録』嘉靖42年9月丙申の条に「初め直(王直)と通番(海外貿易)し、後に直が敗れるとその配下の残倭たちは廸珍を頼った」とあり王直の配下の中でも後継者たるべき実力者と見なされていたことが分かる。

乾隆『海澄県志』叢談には「洪沢珍は始めは通販をするのみで、嘉靖34、5年に日本の富商を載せ南澳に泊して利益を上げ、以後毎年往来して巨万の富を築いた。まだ倭を引き込んで寇掠をすることもなく、中国人で倭のために連れ去られた者を見つけると物品でそれを買い取り帰国させてやったので、人々はこれをすこぶる徳とした。嘉靖37年に𨨞嶼にやって来て悪少(不良の若者)たち群がって彼と交易したが官憲はこれを禁じることが出来ず、水軍を出して追捕しようとしたがついに一隻も捕らえられず、むやみに商船を捕獲して官に送るなどした。ここに沢珍は初めて官府を軽んじるようになった」と詳しい話が書かれている。

(19)徐海・葉宗満・王清渓・李華山・毛海峰・徐北峰・謝和

徐海は徐銓の甥で、王直とは別行動をとり江南地方へ侵攻した「倭寇」の代表的首領。葉宗満以下は全て王直の腹心の部下たちで詳しくは当サイトの「海上史人名録」を参照されたい(まだ項目を立ててない人物もいるが)。

(20)洪沢珍の家族の捕縛

前出乾隆『海澄県志』叢談の続きに官府が洪沢珍の「家属」を拘束したことが書かれている。それまで平和的な海商だった洪沢珍はかえってこれをきっかけに倭人と結んで海賊化することになったらしい。

なお、セリフ中に王直の家族に言及しているが、王直もまたその妻子・母親を官憲に捕われて投降を呼びかけられた。投降後の王直自身も丁重に扱われ二年間まったく不自由なく生活できたようだから、その家族もそれほど悪い扱いではない軟禁状態だったのだろう。

(21)文宗

洪沢珍の息子の名前は『世宗実録』嘉靖42年9月丙申の洪沢珍の記事に「其の子文宗」として見える。『日本一鑑』流逋に「洪老(洪沢珍)」と別に「小洪老」の名が見えるが、これが洪文宗であるのかもしれない。

(22)許朝光

これも今後この物語の重要人物の一人となるので現時点では詳細は避けるが、彼が嘉靖37年に父親(義父)の許棟を殺してその船団を乗っ取った事実は、謝杰『虔台倭纂』および乾隆『潮州府志』征撫に記されている。その記述では許棟も日本へしばしば赴いていたことがうかがえ、許朝光も日本と関わりを持っていたのではないかと作者は推測している。

(23)張鑅・蕭雪峰・厳山老

例によって今後登場する人物ばかりなので詳細は後章にまわすが、いずれもこの時期の福建の代表的賊首で、『籌海図編』でもその寇跡が図入りで紹介されている。

(24)月港二十四将の乱

「月港」は福建省ショウ[シ章]州にある大規模な密貿易港で、嘉靖二十〜三十年代に大いに隆盛し、この時代の主な海賊・海商の多くがここと関わりを持っていた。ここに集った張維らが「二十四将・二十八宿・三十六猛」といったグループを作り公然と反乱を起こしたのは嘉靖37年(1558)冬のことで、ちょうどこの物語の時点で盛んな勢いを見せ始めていた。彼らについても次章以降で描かれていくと思うので解説はその時に。

(25)倭寇に加わった武芸者

対倭寇戦で活躍した名将・戚継光の著書『紀效新書』に、彼が戦利品として入手したものと思われる日本の柳生流の剣術指南書が絵もそのままコピーされて掲載されている。このことから倭寇の構成員の中に「武芸者」と呼べるレベルの武士も参加していた事実が分かるのだが、倭寇に参加した日本人の中にそういう者がどれほどいたのかは不明である。

(26)明の軍事事情の変化

明帝国はその建国以来「衛所制」という独特の常備軍制度を設けていた。全国に「○○衛」とその下の「××所」を配置し、「軍戸」と呼ばれる兵士が指定された人数分屯田して軍費を自給する仕組みをとっていた。指揮官である軍人は基本的に世襲と定められていた(一応騎馬・弓射など実技試験はパスしなければならないが)。しかしこれらの制度は明代中期には形骸化してゆき、十六世紀には沿海の各衛所に規定人数の半分たらずしか兵士もおらず屯田もほとんど機能していない有様だった。

こんな官軍が「嘉靖大倭寇」に対応できるはずも無く、あまつさえ福建出身の官軍兵士の中には倭寇側と内通して味方の足を引っ張る者も多くいる始末だった。このため倭寇対策にあたった官僚(明軍は完全に文民統制なのである)たちは積極的に少数民族や僧兵、竈戸と呼ばれる製塩と漁労の民や、さらには塩の密売商人である塩賊、都市の無頼集団や鉱山労働者の徒党といったものまで、戦力になりそうな勢力はなんでも動員しようとしている。ただしこれら官軍側に利用された諸勢力は同時に「倭寇」側に走りやすい勢力でもあり、実際官軍はその統制に頭を悩ませざるを得なかった。

そうした中から名将として名高い戚継光(もちろん彼も代々世襲の軍人である)は武勇に優れた者を募集して「戚家軍」と呼ばれる私兵集団を組織することで強力な軍隊を実現し、以後似たケースが続くことになる。

(27)武器類

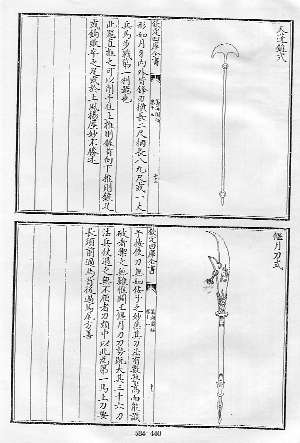

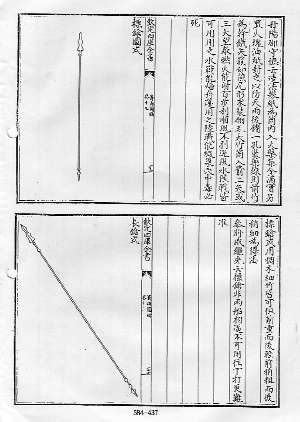

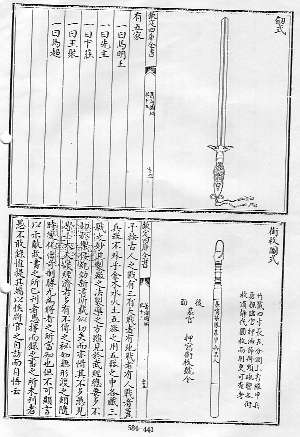

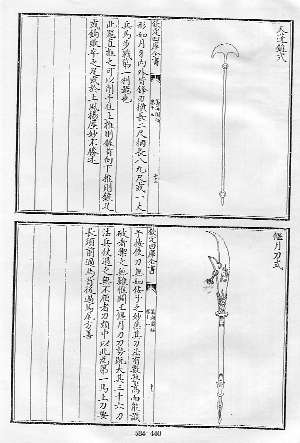

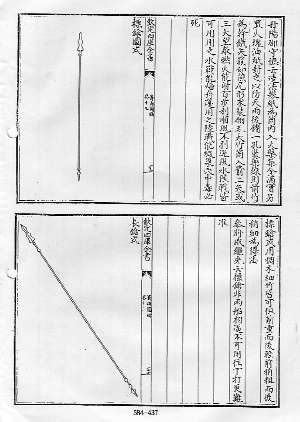

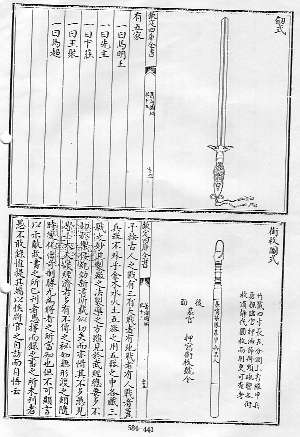

白状すると作者自身は武器類にはとんと疎いので、参考までに当時の倭寇対策の総合的大著『籌海図編』に載る図を転載する。

上左図から、刀、槍、剣の図である。いずれも明軍の装備したもの。

上左図から、刀、槍、剣の図である。いずれも明軍の装備したもの。

ここに図は載っていないが倭寇たちが振るった日本刀の威力も当時の明ではかなり恐れられており、それを導入した「倭刀」も明官軍が使用するようになっていく。

なお『籌海図編』にはこれら刀剣類ばかりでなく弓弩や火器類、大小の戦艦までが図入りで掲載され解説が付されている。いずれこの注でも引用していくことにしたい。

迷い込んだ方はこちらへ

上左図から、刀、槍、剣の図である。いずれも明軍の装備したもの。

上左図から、刀、槍、剣の図である。いずれも明軍の装備したもの。