|

南・北フランスの旅 (’01.June) Ⅰ 北フランス

世界文化遺産のモンサンミシェル、ロワールの古城がある北フランスの旅。フランスといえばファッションと芸術のパリを連想していたが、国としては豊かな農業国の印象である。 特にフランス西部は広大な平野が拡がり、6月中旬では収穫前の褐色の麦畑と新緑のぶとう畑で彩られていた。 料理にでてくるフランスパンとワインはさすがに美味しい。 ワインが水と同じ価格なので、愛飲家はすぐボルドーワインのフアンになってしまう。 北フランスの建物は黒い屋根で覆われ、南フランスの赤煉瓦の屋根と趣が異なる。 恐らく北フランスは中世時代にイギリスとの関係が強く、南フランスはやはり地中海文化の影響が強い。 長い歴史のなかで多くの民族移動と紛争があって、フランス国としていまの形に統合されたのは近年のようだ。 (A)モンサンミッシェル (B)サンモロ (C)ロワールの古城 |

| (A) モンサンミッシェル

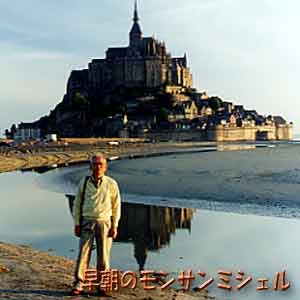

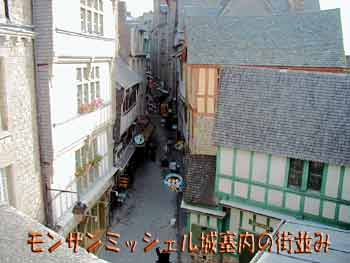

今回のフランス旅の目的の一つである世界文化遺産モンサンミッシェルの観光。ここ北フランス・ノルマンデー地方は6月中旬でも早朝は肌寒い。 写真撮影には早朝がよいと聞いて、モンサンミッシェル修道院を背景に記念撮影。 優雅な聖堂を映している海面は、満潮になると猛スピードで砂地を覆ってしまうとのこと。過去にこの満潮による水難事故が沢山あったらしい。 モンサンミシェル修道院は8世紀初頭に大天使ミカエル(サン・ミッシェル)の夢のお告げをもとに建立されたのが起源。 守護聖人である大天使ミカエルは神に仕える兵士であり、死後の魂の導き手でもある。閻魔大王にどこか通じる。 封建時代の騎士達は兵務を終わって死が近づくと、安穏な死後の世界を望んでこの修道院を頼ったようだ。 11世紀に新教会堂が建築され、12世紀には城壁が巡らされて城塞としての役割を兼ねている。 中世を通じて重要な巡礼地であったが、百年戦争(14-5世紀)では要塞となり、フランス革命後は一時牢獄となっている。 城塞内はいま沢山のホテルや土産物店があり、観光客で賑わっていた。 むかし巡礼者に人気があったという、超特大のオムレツを食べてみましたが名物にウマイモノなしでした。 |

|

|

| (B) サンマロ

北ランスにあるサン・マロは古代ローマ時代からこの地方の行政の中心として栄えている。12世紀にノルマン人の侵入を防ぐために堅固な要塞が建造され、17世紀に最盛期を迎えている。 現在の要塞は第2次大戦で破壊されて廃墟になったが、戦後復元されたようだ。 城塞に囲まれた旧市街は石造りの邸宅や土産店で賑わっていた。城壁のうえから旧市街を観光していたら、素敵ななカフェ店が目に止まった。 |

|

|

| (C) ロワールの古城

フランス中央を東から西へ流れて大西洋に注ぐロワール川はフランスで最長の川。その流域のロワール地方には現在80ぐらいの古城が点在している。これら古城には中世時代に軍事目的に建造された城塞と、ルネッサン期以後に王侯貴族の住居となった城館がある。 このフランスの旅ではそのなかで4つの古城を駆け足で観光した。 シュノンソー城 ロワール川の支流シェール川のなかに浮かぶシュノンソー城。 15世紀中頃の建造で、イタリアルネッサンス期の影響が強く残っている。 日本の築城ではちょっと考えられない川に浮かぶ城だが、川の上流からの眺めが素晴らしい。 この城は女性6人に所有されたためにさすがに優雅であるが、その裏では悲惨な歴史物語があったようだ。 ヴィランドリ城 いまの城塞は12世紀に建てられた要塞を取り壊して、16世紀中頃に建造されている。 このヴィランドリ城は庭園が有名で、ゴシック様式とイタリアの造園技術を取り入れた庭園がある。訪れたときにはバラが満開だった。 城の屋上から見ると庭園は幾何学模様に整備され、フランス様式庭園の特徴を鑑賞できた。 優しい愛、熱烈な愛、移り気な愛、悲劇的な愛と呼ばれる4つのロマンチックな庭園があり、情熱的なフランス芸術の香りがする庭園! アンジェ城 現在の城塞は13世紀中頃に築城。 アンジェは3世紀のガロ・ローマ時代に既に砦があって、9世紀にはノルマン人に侵略されている。11世紀にはイギリス領となり、アンジュー帝国の政治・文化の中心として繁栄。 13世紀には再びフランス領となり、イギリスからの防御のために堅固な要塞として築城された。 当初はカルカソンヌ城と同じく円錐の塔が建っていたが、16世紀の宗教改革のときに頭部が切断されたようだ。 最盛期の14世紀に制作された、ヨハネ黙示録の物語を描いたタピストリーが城内の美術館に展示されていた。 城を守った堀はいまフランス庭園として、観光客にサービスしている。 |

|

|

|

|

|

Ⅱ 南フランス 古代ローマ遺跡と、印象派の画家に愛された南フランスの旅。フランスといえばファッションと芸術のパリを連想していたが、国としては豊かな農業国の印象である。 特にフランス西部は広大な平野が拡がり、6月中旬は収穫前の褐色の麦畑と新緑のぶとう畑で彩られていた。 料理にでてくるフランスパンとワインはさすがに美味しい。 北フランスの建物は黒い屋根で覆われているが、南フランスは赤煉瓦の屋根と趣が異なる。 南フランスはやはり地中海文化の影響が強い。 14世紀の一時期、ローマ法王庁があったアヴィニヨンなど、改めて複雑なヨーロッパの歴史を再認識したフランスの旅でした。 (A)カルカソンヌ城塞 (B)アヴィニヨン (C)アルルのローマ遺跡 |

|

(A) カルカソンヌ城塞

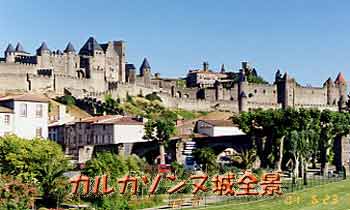

”カルカソンヌを見ずして死ぬな”といわれるほど、フランスは云うに及ばずヨーロッパでは有名なカルカソンヌ城の素晴らしい景観。夜になってライトアップされたカルカソンヌ城の眺めは幻想的で、中世ヨーロッパの騎士団を連想する。 このカルカソンヌ城は古代ローマ時代に地中海と大西洋を結ぶ交通の要所として、古代ローマの属州となったカルカソンヌを北方の蛮族から守るために築造されいる。 しかし、5世紀には西ゴート族に、8世紀にはアラブ人に支配されている。 中世の領土争いと宗教争いをえて13世紀にさらに外壁が増強されて難攻不落の城塞になった。 ところが、この堅牢なカルカソンヌの城塞も大砲の発達で14世紀以降は城塞として機能しなくなり、牢獄として利用されて荒廃していたようだ。 そして現在の城塞都市には19世紀になってから復元されている。 城塞は古代ローマ時代に建造された内壁と中世時代に建造された外壁からなる二重城壁になっている。 城壁には防御、望楼に用いられた沢山の塔が林立している。 塔の数は古代ローマ(ガロ・ロマン)様式の塔が30ぐらい、中世時代の建造をあわせると50ぐらいの塔があって、城塞の景観を引き立ている。 現在、この城塞のなかに千人ぐらい住んでいるらしく、土産物店、レストランで賑わっていた。 |

|

|

|

|

|

(B) アヴィニヨン

6月の南フランス・プロバンス地方は北フランスに比べると陽射しが強くやはり暑い。畑ではいま向日葵が咲きはじめており、ゴッホが愛したプロバンス地方の情景が飛び込んでくる。 アヴィニヨンといえば教皇庁の存在だ。 14世紀初頭から100年ぐらいの一時期、ローマ教皇庁がアヴィニヨンに所在したとのこと。この時代はローマカトリックが混乱していた時期だったようだ。 ローマ教皇庁はバチカン市国と考えていたが、この旅で複雑なヨーロッパ史を再認識した。 この要塞を兼ねた豪華なアヴィニヨンの教皇庁は20年かけて建造されたようだが、これだけの建築を可能にした教皇庁の財力は相当なものだったと想像される。 アヴィニヨン橋の歌で有名なサンベネゼ橋は13世紀に破壊され、改修されないまま観光名所。 教皇庁の城壁に上ると、ローヌ川の対岸に13世紀末に建造されたサンタンドレ要塞が眺望できる。 教皇庁とフランス王との対立が偲ばれる。 |

|

|

|

|

|

(C)アルルのローマ遺跡

アルルは古代ローマ帝国時代に属州の中心都市であったこともあり、円形闘技場や古代劇場など古代ローマの遺跡が豊富である。この円形闘技場は風化が進んでいるが、2000年前の建造とは思えないほど保存がよい。 地中海沿岸に残っている古代ローマの建造物遺跡を観るたびに、その当時の土木技術のレベルの高さに感動する。 アルルから少し北にある、ポンデュガールの古代ローマの水道橋も圧巻である。 スペイン・セゴビヤの水道橋と並んで古代ローマの土木技術の傑作とされ、芸術性も高いようだ。 アルルにはゴッホが画題にした観光名所が沢山あり、解説付きの案内板を見かけた。 そのなかでアルルの跳ね橋として有名なラングロワ橋は65年前に復元され、日本人の観光コースになっている。 |

|

|

|