|

西都原古墳群散策(宮崎県西都市) 考古学的遺跡の発掘調査が進んで、日本の古代史が少しずつ解明されてきているようだ。 |

|

県立西都原考古博物館 |

西都原古墳の眺望 |

(1) 西都原古墳群 西都原古墳群は特別史跡指定になっており、334基の古墳がある。そのうち地域首長墓とされる前方後円墳が31基あり、円墳が279基ある。国内でも大和、両毛(群馬・栃木)地方とともに古墳が多い地方に属するようだ。 |

|

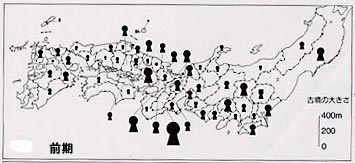

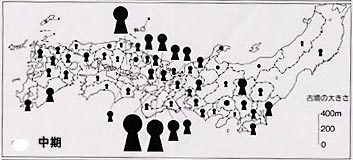

日向の古墳は古墳時代を通して築造されている。 首長墓とされる前方後円墳は古墳時代前期(4世紀)には大淀川流域に、古墳時代中期(5世紀)になって西都原古墳群に大規模な古墳が築造されている(図1)。 古墳時代後期には小規模な前方後円墳となり、この地域の首長の実力が低下したようだ。 西都原古墳は現在、その1割しか調査がされていないので、この古墳群の詳細は不明らしい。 特に西都原古墳群のなかで最大古墳(中期)である、男狭穂塚(全長155メートル)と女狭穂塚(全長176メートル)は宮内庁管轄のために調査が難しいとのこと。 この西都原古墳の副葬品のうち、子持家型埴輪、舟形埴輪が有名で重要文化財に指定されている。 |

図1. 日向の古墳の発展 |

| (2) 日本の古墳分布 日本列島には20万から25万基の古墳があるとされているが、そのなかで首長墓の前方後円墳は約6900基ある。 三世紀末からはじまる古墳時代の約300年の間に、この膨大な数の古墳が築造された背景に興味をそそられる。 日本列島の古墳の分布を見ると、近畿地方に巨大な前方後円墳が多く、畿内王権の影響・支配が始まっている。 その後、中期に巨大古墳(全長3〜500メートル)が頂点に達し、畿内王権の列島支配が強固になった。 中国史料「宋書倭国伝」や稲荷山古墳(埼玉県)出土の鉄剣銘などから、この期に倭五王の王権が裏付けられる。 遡る弥生時代には、日本列島で稲作農業が始まり、九州北部から日本列島に急速に普及している。 この弥生終期には集落間の争いが頻発したことが環濠集落の遺跡や中国史料の魏志倭人伝などからうかがえるが、 古墳時代にはこの争いは終結したのだろうか。 また弥生時代の副葬品である、北部九州の銅剣・矛文化と、近畿の銅鐸文化は古墳時代になぜ継続されなかった。 この巨大古墳の築造は大土木工事のようだが、弥生時代の稲作普及による人口増加がこれを可能にしたのだろうか。 西都原古墳群を見学しながら、遥か1500年前の農村風景と生活を連想しました。 |

|

|

|

| 図2.日本列島の古墳分布と変遷 | |

|

|

<参考資料> (1) 特別史跡西都原古墳群 (http://www.bunka.go.jp/saitobaru/enter.html) (2) 日本の歴史(1.原始・古代) (朝日新聞社、'89) (3) 図説日本の史跡 (文化庁文化財保護研究会、'91) (4) 秘められた黄金の世紀展 (福岡市博物館編、H16.07) (5) 日本歴史体系・古代文明の形成 (山川出版社、'95) |