|

|

(¨;)へっ。。驚きました(゚〇゚;)。。日本の医療界の重鎮医師の本多先生。 あらかじめ、判決文や先に出された意見書を熟読して戴いていたご様子。 その後、意見書を気にいったら使ってくださいとおっしゃってくださり(/_;)

ちなみに、現役外科医師の先生の名前は、患者数も多くかなり多忙な毎日を過ごされています。 相談者が殺到しても困りますので、私の一存で伏せ字U医師にさせて戴いています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本多憲児先生私的鑑定意見書

2001年4月23日、ボケーとしていたら、一通のメールが舞い込みました。

ホームページ拝見しました。医師は白衣が免罪符と考えています。

裁判官も医師の言うことを真実と思っています。私は今、一件の裁判で患者側になって証言します。この裁判の経過を基にして本の原稿を書きました。出版社を何処にするか考慮中です。

医師は医師の嘘を告発すべきであります。患者さんの御遺族の方達の悲しみと困惑を知ると黙っていられません。私は「患者には言えない、ある医師の告発」という著書を昨年4月、扶桑社より出版されました。

(¨;)へっ。。驚きました(゚〇゚;)。。日本の医療界の重鎮医師の本多先生。

あらかじめ、判決文や先に出された意見書を熟読して戴いていたご様子。

その後、意見書を気にいったら使ってくださいとおっしゃってくださり(/_;)

気にいるも何も。。

GW中に仕上げてくださるとのこと。カルテや看護記録、レセプトなど入院記録のすべて。そして、被告医師の証人尋問の調書や陳述書などを見せて欲しいと言ってくださり、お言葉に甘えて送らせて戴きました!

「カルテに殆ど書いてない、指示簿はない」ということが、裁判で許されるなら、国民の健康は滅茶苦茶になります。

何故なら、先ず、医療保険の崩壊、医療過誤自由自在、医師を初めとする医療従事者の無責任が横行するようになります。現在はカルテや指示簿が完備しなければ医療費請求は削除されますから、医師の大部分は熱心にカルテに記載、指示簿に指示を明記します。これが完全に崩壊します。

私はこれを恐れています。「医師の横暴を許すな!」がモットーです。

ということで、とても詳細かつ丁寧な意見書を書いて届けてくださいました。感涙(/_;)

ちなみに、現役外科医師の先生の名前は、患者数も多くかなり多忙な毎日を過ごされています。

相談者が殺到しても困りますので、私の一存で伏せ字U医師にさせて戴いています。

尚、本多先生のHPはこちらです。

2001年5月12日 (詳しい経歴は別途添付)

(消化器外科学、心臓・肺外科学、救急医学)

私は、東北帝国大学医学部を卒業、同大学外科学助教授、福島県立医科大学外科学教授、定年退職、本多記念東北循環器科病院院長、理事長、定年退職、那須野が原菅間病院顧問として現在に至っています。

その間、国際外科学会(International College of Surgeons, Headquoter in Chicago,USA) 世界会長(President)を努めたほか、日本胸部外科学会、日本消化器外科学会、日本小児外科学会、日本熱帯医学界、日本救急医学界、日本外科系連合学会、日本食道疾患研究会各会長を務め、現在これら学会の名誉会員であります。

政府関係では、海外医療協力委員会、国際災害医療援助運営委員会委員長、委員等を務めました。

本件裁判の全病院記録(カルテ、レセプト、看護記録など)、そして、一審の被告病院、医師らの各書面 の主張や判決文を検討しました。

その結果、裁判官の医学的解釈に対して、非常に理解に苦しみ、このような判決文が通 れば医療界に甚大な影響を及ぼすものと考えられました。

よって、私的鑑定意見書を提出する次第であります。

まずは、控訴審で提出されたU博士の意見書を全面的に支持することを表明し、その他の意見を述べさせていただきます。

1.裁判官の判決文と医師のカルテ判決文の最後、七、2.において、「被告藤村医師によるカルテや指示録の記載が充分でないという点については、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が充分でないところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎず、ましてや、裁判所が、カルテや記載が不充分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない」と結論しました。

この事は極めて重大な結論で、今後の日本に於ける医療制度上極めて憂慮すべき事例を残しました。そもそも、裁判に於ける判決文は訴えられた個人の性格、環境、心の動き、行動の変化など、刑事や検事の調査事項を基に、詳細に事件の経過を記載、記載された事項により判決が行われるものであると考えます。

もし、殺人犯の判決文が10行くらいで、簡単に2〜3の文字で書かれ、判決は無罪などとしたら、その裁判官は一般 にどんな人間かと疑われると思います。

又、「判決文は只の記録に過ぎない」から、判決文などはどうでも良く、判決が正しければ良いのだと嘯く裁判官をみたら、世間の人は勿論、同じ裁判官や司法関係の人達はどのように考えるでしょうか?患者に対する医師も、犯人に対する裁判官のようなものであります。

患者の言い分を良く聞き(問診)、それをカルテに記載、考えられる疾患から類推して、必要な諸々の検査を施行、その結果 を記載、検査結果について医師としての判断を記載します。

勿論、医師が検査を一つ一つ実施することは出来ないから、看護婦や検査技師に検査や処置を依頼します。この際、依頼する事項について、その理由と検査箇所、種類を指示します。

指示したことを実際実施したか否かをチェックする必要もあるし、検査成績より治療上必要事項を求め、これらのデータにより治療を進めます。ここで治療法を記載、その結果 を記載します。

このようにして患者の診療を進めるのであります。

医師が諸々の検査データを基にして記載したカルテはや指示が「これらはあくまで記録にすぎない」と言われた医師、裁判官の書いた判決文は「これらはあくまで記録にすぎない」といわれた裁判官は、恐らく怒り心頭に達すると思います。それだけ、判決文もカルテも詳細に記載することが、裁判官にとり、医師にとり、極めて重要な事であります。

カルテは医師の財産であり、医師の生命であり、医師の歴史であります。裁判官にとっても自分の作った判例は、その裁判官の財産であり、生命であり、歴史であります。人間は一人一人全く同一という人間はいません。

たとい、一卵性双生児でも!

病気も同様であります。乳癌でも一人一人、悪性度、がん進達度、組織所見、勿論、DNAも、全く同一の「がん」というものはありません。

況や、がん末期の患者の心理、体調、反応、総ては個々の症例により異なります。従って、医師は勿論、看護婦も、その他医療従事者は患者に誠実に暖かく接するのが、根本的理念であります。

2.被告藤村医師のカルテ判決文にも、又、原告代理人弁護士が指摘しているように、被告藤村医師のカルテを見ると、カルテ上、医師が記載した事項は極めて簡単で、入院数ヶ月に及ぶにかかわらず、カルテ記載行数は僅か30数行にすぎない。

而も主治医でない医師の回診の時はカルテには何も書いていません。

他の医師が診察した患者の状態について、何も書いてなければ、主治医は何を持って判断するのですか?

看護婦が単にDr回診と看護記録に記載しているだけであります。驚くべきことであります。

これが医師の行為かと、カルテのコピーをみて、驚き、且つ、信じられませんでした。

被告藤村のカルテをみて、筆者は、この事実が今日、医療事故多発の大きな原因であると考えられました。

指導者がカルテ記載を怠るから、若い医師もカルテ記載が出来なくなっているのであります。

指導医として、外科部長としての責任を果 たさず、何ら疚しいと思わず、当たり前と考えていることを当然と受け止めている被告藤村は勿論、この様な判決文を書かれた裁判官の常識を疑うものであります。医師としては勿論、人間として、かかる医療が行われ、それが当然とする判決が出たことは、日本医療の将来に大きな禍根を残すものであります。

3.口頭指示のみで医療行為を行っている看護婦本件に於いて特徴的なことは、カルテ記載が殆どみられないことであります。

第2回口頭弁論における調書の速記録(以後、速記録と略す)98頁に、被告藤村は「カルテの記載がちょっと不備だというのはもうしわけないと思っています。・・・」と称しているが、入院中37回も回診しているから、少なくとも30日くらいは何らかの記載があってしかるべきであると思う。それが僅か30行、字数にすれば93字、こればっかしの記述で「ちょっと」と言いうるでしょうか?

疑えば、最初の2枚くらいのカルテは実際入院時に記載したものであると思うが、他のカルテは後になって書き加えたのでないかと言われてもやむを得ないと思います。更に驚くべき事は、医師の指示簿はないということであります。

看護記録で「医師の指示」と記載している箇所は7カ所のみであります。

善意に解釈すれば主治医の回診の時に指示したのかもしれないが、それにしてもカルテに、その指示を簡単でも記載すべきであります。

このようなカルテで、よくもレセプトで診療報酬を請求することが出来たものと、病院所在県の保険審査員のおおらかさに驚くばかりである。

医療費は西高東低であると言われているが本件で「成る程」という思いに駆られました。

速記録3〜4頁では「午前八時半から毎日全員で回診をおこなっておりまして、あと主治医が適宜昼間の空いた時間帯とか夕方いか診ております」といい、219頁によると、「定期回診なんですけど、これ毎日されているということですかね」という原告代理人の質問に、被告は「はい」と答えている。

看護記録を検討したところ、主治医回診27回、医師13回、合計40回、入院が3月25日、死亡10月5日であるから、大体、平均5日に1回である。毎日回診などとよくも言い得たものであると呆れた。

尚、誰か名前不明の「医師の指示」と記載して投薬など医療行為をしたところは7回のみ。

9月25日は23時より医師に指示があったと思うのですが、指示によると記載無しで「酸素吸入3リットル開始、26日4時酸素続行中、9月28日O2止め」と記載しています。ボルタレン坐薬は指示なしで自由に与えたらしい。「希望により」という記載もみられました。

指示簿がなく、看護婦が勝手に医療行為を行えば、医師法違反であることは被告藤村はご存じの筈であります。

4、患者家族と被告藤村医師との意見の相違(U先生私的鑑定意見書)癌の治療は、告知の問題、治療法(手術か抗癌剤療法かレントゲン療法)の問題、ターミナルケアの問題など複雑な問題があり、しばしば家族と医師の間に意志の相違をみることがあります。

本件ではカルテその他の言動より、被告藤村医師の独善ぶりがきわだっています。

患者家族は被告主治医藤村に1,癌告知をしない、2,抗癌剤を使用しない、3,胸水の処置が終われば東京在住長女の希望により東京の病院に転院するという申し入れをしました。

この原則は医師として、治療上何らかのアイディアがあっても、家族の希望に従うべきであります。

この点について2〜3の齟齬がみられました。

以下は原告代理人と被告藤村医師間に質疑、応答を記載した調書の速記録(以下、速記録と略称)とU博士記載の私的鑑定意見書(以下、U意見書と略称)を併記、筆者個人の所感を加えました。

(1)胸水液排出後、胸腔内に最初はシスプラチン20mlを注入、シスプラチンにより胸膜癒着が成功しないので、後ではピシバニールの注入が行われた。

速記録30〜42頁まで、これら抗癌剤使用について被告自身の考えを述べ、被告は肋膜癒着は成功したという考えである。速記録123頁で原告代理人はピシバニール使用の後、発熱あり、「血液検査、尿検査などという検査は必要ないんですか」との質問に対し、被告は「必要ございません」と答えている。

U博士による私的意見書(以後、U意見書と記載)

(5頁)によれば、「初期、胸水除去後にシスプラチンやピシバニールといった抗癌剤を使用した胸膜癒着法を実施した際には(発熱の長期継続がなければ)早々に転院指示をした可能性も考えられる。

ところが予想外の発熱持続と杜撰管理と思われる対応から時期を逸した可能性が高いと考えられる」とした。更に、U意見書7頁に「胸水除去を目的として胸腔内に注入する場合、血管内に投与するのと異なり、確かに副作用の発言は軽微であり『抗癌剤と強く意識しないで投与する』ことは癌臨床において通常理解しうる行為である。

但し、これらの治療を行う前提として、被告藤村医師の検査不足、説明不足は否めない。即ち、シスプラチン及びピシバニールは両者とも厚生省に認可された抗悪性腫瘍剤に分類される医薬品であり、『抗癌剤でない』とする使用理由は全く妥当性を欠く判断である。

本人拒否のもと、これらを使用したことについては、本人に告知しない方針であったこともあり、家族などが少しでも良い改善を願い、担当医と相談の後に本人に偽り使用することは一般 にありうる。

しかし本件では家族との具体的相談・説明はなく、同様カルテ記録にも残されておらず、この場合には該当しないと考える」としている。

筆者も同感である。

(2)速記録122〜123頁にわたり、被告藤村が原告代理人に話した記載を見れば、胸水除去後、シスプラチンやピシバニール注入に対しては、極めて簡単に考えていることが明瞭である。

これに対しU意見書9頁にU氏は「ピシバニールによる発熱を考慮しても、1週間以上継続する発熱は著しい体力消耗を生じる。

発熱によって生じる不具合を早期に発見し補助治療を行うためにも、今までなされた検査の再検や精密検査の実施は必須である。これらのための検査は一般的な血液・生化学検査や喀痰の細菌検査、尿検査、レントゲン検査などであり採血に際する痛み以外には特記ない簡便な検査である。

本件において、1週間以上も発熱が継続しているにかかわらず、被告藤村医師がこれらの検査を殆ど実施していない(従って適切な対応が全く出来ていない)のは患者の生命を預かる医師として著しく怠慢かつ遺憾に感じる」と記載している。

筆者も全く同感である。

(3)アフェマ使用についてアフェマについては、速記録126〜163頁に原告代理人と被告藤村との質疑応答があります。

いろいろの問題がありますが、U意見書によれば、9頁では「アフェマがホルモン作用性の抗悪性腫瘍剤であることは上記シスプラチンならびにピシバニール使用の際と同様、『抗癌剤ではない』とする使用理由は全く適切性をかいている。

本人が希望しないで使用したことについては、本人に告知しない方針であったこともあり、家族などが少しでも良い改善を願い、担当医と相談の後に本人に偽り使用することはあるが、本件では家族との相談はないので、この場合には該当しないと言うことも同様である。

しかも、胸腔内に入れるなどと言うことでなく、本来の用法通り服用させたのであるから、『抗癌剤と意識しないで投与する』ことはありえない。速記録134頁で、原告弁護士は「じゃ、この添付文書、乙第八号証の左欄、「3,慎重投与」なんですけど・・・・」に対し、被告は「通 常ホルモン療法の場合はあんまり厳密なアセスメントをしなくとも使う場合が多いです」と答えている。

更に原告弁護士は「じゃ、慎重投与というものは、電解質平衡異常があるかどうかということはあんまり確認しなくともいいんですか」という問いに、被告は「それは入院時とかに確認しておりますからその程度でいいとおもいます」と答えている。

U意見書で、10頁に『たとえ、マフェマを使用しなくとも、本件のような進行癌患者を治療する際には尚更実施されて当然である。

本件のような長期の入院の間、特に新薬であるアフェマを、十分な説明もなく使用しているから、その効果 については通常以上に医師は敏感に注意すべきであるのに逆に電解質についての検査を全く行っていないのは、注意義務違反であると言いうる。更に特にかかる薬剤を用いるのであれば、その効果(病巣が小さくなっているか)使用前後に適宜レントゲン検査などを行い確認することは常識であり、また副作用の早期発見に努めるための血液検査などは必須である」と記載している。

U氏の意見は極めて重要なことである。

被告はアフェマを使用してみたいとかねてから考えていたのかもしれない。

余りにも根拠は薄弱である。

(4)補液と非積極的安楽死企図か?速記録184頁からフィジオゾール3号の補液についての質疑応答がある。

被告は毎日フィジオゾール500ml 1本を維持液として投与していた。

理由は「食欲不振、食事量減少なので維持量として与えた」と返答。速記録187頁に、原告代理人が「それで、マイナスにならないと判断されたんですか」との質問に、「正確には急性期の疾患と言うんでしょうか、そういう時の水分なり電解質になり、いろんなデータを維持して行くという場合は、いろいろ検査して、補って行くけれども、もともとこういうターミナルの場合には補正がききませんので、むしろ本人とかは、食事の量がへってきたら不安になってきますから、その分は勇気(補液の誤りか?)で補えるから大丈夫ですよと言う形でやるわけです」と答えた。

同188頁で、「500mlに制限したというのは全身浮腫が生じるから、そういう危険性があったからですか」ときいた。これに対し「はい、それと、経口摂取もある程度少量 でもいけたからです」と答えた。

同189頁に、「栄養量なんて測る必要はないんですか」にたいし「ターミナルにおいては御座いません」と答え、更に、「そうなると、・・・栄養状態が不十分になってもいいと」いうと、被告は「それは当然です」と答えている。

同191頁でも、「・・癌末期の特有な状況からみて、栄養補給を控えたわけですね?」に「はい」と返答。同195頁で、「その電解質を測る、血液検査をするというような、今の状態、低ナトリウム血症に、120メック以下になったら、どうゆうふうな症状がでるんですか?」との質問に、「それは急性に来た場合と慢性に来た場合で随分違いますし、人によっても違います」と答え、更に「それは意識障害が出る可能性もあるわけですね?」に対し、「はい、そうゆうのが出れば検討します」と答え、続いて、「出る前に、それを予防する必要はないんですか?」との問に、「治療自体が非常に危険性があるもんだから、」必要最小限で、出ない内から、そうゆう病態を悪化させるような(「悪化させないような」の誤りか、又は、本当に悪化させるような)治療をはじめる、ナトリウムだけを補整して」と答えた。

ここで、原告代理人は10月4日乙第2号証の116頁に2本注射したのはどうゆう理由か?速記録196頁)、速記録197頁で「それだけ危険な状態というか、全身浮腫を招くような危険性があって、2本打っているというのは如何なものか?」との疑問に対し、被告の返答は「一寸そのへんは」とか、「瞬間的」とか「ちょっと今言われても」とかしどろもどろの返事である。

更に速記録199頁に「ドライにたもつというこのやりかたなんですけれども・・・」にたいし被告は「ホスピスであろうと何処であろうとすべきものです」と答えている。

ここで原告代理人は「そのような方法に関しては、栄養状態を犠牲にするわけですから、患者本人に説明するか、患者本人に説明できなければ、家族にきちんと説明すべきじゃないんですか?」との疑問に被告は「それは最初の対症療法、その中に含まれているとおもいます」と答えた(速記録200頁)。

以上一連の被告の返答をみると、結局、最初の1)告知しない、2)癌化学療法を行わない(被告はこれを対症療法と解釈した)、3)東京に連れて帰る、という約束であった。

これに対し、被告は対症療法に重点を置いて、東京に連れゑ帰るという最終目的を忘れ、己のいい加減な治療法を釈明しているだけであり、患者を中心として治療を行う医師としてのモラルを捨てた、エコノミーアニマルその物に堕してしまった感がある。

被告のいい加減な返答に対し、U意見書は適切に反論している。

即ち、U意見書12頁で、U博士は「温度盤など医療・看護資料を確認すると食事摂取量 に関してはときに3分の1以下のときもあるが、概ね半分前後の量が記載されており、これが事実であれば(客観的な検査評価に基づき)これを上回る点適量 がすぐに必要とは思えない。

しかし、発熱が持続しているような状況では不感蒸泄による水分喪失が増加することは医学常識であり、更なる補給が必要な場面 が多々あったと考える。

なお、フィジオゾール3号を選択する場合、一般 的な維持輸液(3号)の中ではブドウ糖含有量が多い(10%)ことを認識する必要がある。その結果、高浸透圧の影響にて点滴部位の血管痛・炎症を生じやすく、検査上その熱量 が必要な際に多用される。

それ以外の場合は他の3号組成の点滴剤が使用されることが多い」とし、更に「電解質バランスに関しては全く検査がなされておらず、長期の点滴管理状況の上で適切なゐ医療が行われた形跡は認められない。

3号液は電解質の補正がほとんど必要のないバランスにあることが前提であり、終末期などの理由にてNaの減少が想定される場合や長期間継続する場合には検査により電解質変動の調査を行い、時に電解質補充用のアンプルを追加するか、電解質組成の異なる点滴(ナトリウム含有量 の多い電解質液、例えば、ラクテック、ハルトマン液など)に変更することも適切な判断と考える。

なお、通常の医療現場で実施される適切な点滴電解質補正であればNa過剰による危険性はほとんど考えられない」と記載、被告のNa過剰になるという考えを否定し、電解質のチェックがなされていない点は大いに疑問となる。更に、U意見書21頁で、入院後の判断としては「ターミナルです」との認識において「点滴管理上少なめの輸液を行い、ドライな」環境を維持するようにしていた」とあるが、癌臨床の場とはいえこのような無謀な判断はありえない。

そもそも、ターミナルステージで、点滴などの輸液を「ドライ気味」にする場合とは、1)心・循環器・腎臓機能等が、癌に随伴する多臓器不全の一症状として出現し、投与した輸液量 に見合う尿量確保が不可能となり、体内に余剰の水分が蓄積(浮腫なども出現)するような状況に至った時、

2)法律上いまだ安楽死は容認されていないが(非積極的な安楽死的対処として)、意識などが低下または消失した段階で、勿論、経口摂取もなく、医学的見地から見てもこれ以上の延命が本人・または家族にとって大きなメリットがないと判断されたとき、輸液を絞ることでかかる無意味な治療を回避する目的で行うとき、

3)病状を考えた上で本人が点滴治療を拒否した場合などに限定されるのが一般 的である。本件では、本人に癌再発を告げない方針で治療しているのであり、薬剤師にも「癌の可能性はない」と告げている記録もあり、本人が治療を拒否しているとは到底思えない。

むしろ、本人・家族とも早めに治療を終了し、東京への転居を希望していたこともあり、良質な医療を受ける要望が十分にあったケースである。

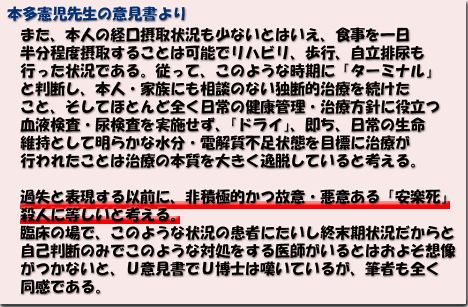

また、本人の傾向摂取状況も少ないとはいえ、食事を一日半分程度摂取することは可能でリハピリ、歩行、自立排尿も行った状況である。従って、このような時期に「ターミナル」と判断し、本人・家族にも相談のない独断的治療を続けたこと、そしてほとんど全く日常の健康管理・治療方針に役立つ血液検査・尿検査を実施せず、「ドライ」、即ち、日常の生命維持として明らかな水分・電解質不足状態を目標に治療が行われたことは治療の本質を大きく逸脱していると考える。

過失と表現する以前に、非積極的かつ故意・悪意ある「安楽死」殺人に等しいと考える。

臨床の場で、このような状況の患者にたいし終末期状況だからと自己判断のみでこのような対処をする医師がいるとはおよそ想像がつかないと、U意見書でU博士は嘆いているが、筆者も全く同感である。

(5)フェロミアの投与速記録163頁より178頁までは原告代理人と被告藤村間に交わされた質疑応答が記載されている。

同165頁で、原告代理人は「今回はフェロミアを投与しているんですけれども、海野淑子さんが、その鉄欠乏性貧血だということはどのようにして判断されたんですか?」と質問した。

これに対し、被告藤村は、「ヘモグロビン9.5グラムであるから」「これらは小球性低色素性貧血です。その原因としては一般 に鉄欠乏が多いので、頻度的に」等と答えた(166〜167頁)。

これに対し原告代理人は「その場合には、一般的に鉄欠乏性が多いと、それは何か文献というものはあるんですか?」と追及、これに対し、被告藤村は「こちらには書かれてあると思いますけれども、鉄欠乏性貧血の場合のはそうなると、どこか書かれてません」としどろもどろな返答である(167頁)。速記録168頁で原告代理人は「・・・・8月5日のこの検査では、血清鉄ないしはフェリチンの値というのは何か出てきてます。検査はしてますか?」と聞いたら、被告は「していません」と答え、更に、「もともとの9.5という数字自体が特に補正を急いでやらなければいけないような数字じゃございません」と言ったり、「・・・ターミナルの場合には、特に本人に害にならなければ、本人が少しでも安心してくれると、飲むことによって、そう言う場合は本人の精神的な面 を考えて出してあげると、それを飲むと、調子よくなったような気分になるとか」などと、いい加減な答えのみである。

ところが、同171頁の最後の行で、原告代理人は「フェロミアの副作用で考えられるものはなんですか?」と聞くと、被告は「一応、消化器症状が主ですけれども、あとは鉄材の過剰沈着だとかいろいろあります」と答え、原告代理人は、ここですかさず、「フェロミア、食欲不振に陥ると言うことはないんですか?」と聞くと、被告は「それはございます」と答え、食欲不振になったのはフェロミア服用によることを白状した。

この様に言われると、被告は何時も「患者が安心するから」と言うように、言い逃れるのである。誠に卑劣な言動である。

この事についてU意見書では、U博士は「フェロミア投与は、血清鉄、鐵結合能(TIBC, UIBC) などのチェックなくして投与を行うことは杜撰医療の典型であると考えられる。

神経質になった患者への心理的効果を狙ったものとしても、その効果 は乏しいと考えられる。

むしろ副作用としての胃腸症状、食欲減退は通常多くの患者に認められ注意を要するものである。

従って、良質な医療管理を提供する上で日常の状態管理を怠った医師、看護婦、薬剤師に注意の欠落があったものと考える(U意見書14頁)」とした。

筆者も誠に尤もであると共感した。

(6)ボルタレン使用について速記録178〜183頁では、原告代理人と被告間におけるボルタレン使用についての質疑応答がある。

原告代理人は「ボルタレン使用は・・特にピシバニール、発熱が出て、押さえるためだとと言うことなんですが・・」と言われ、被告は同179頁で色々話しているが、同180頁で原告代理人は「ボルタレンを投与しているのは、全部ピシバニールの熱を抑えるためというふうに考えていいわけですね?」と聞くと、被告は「そうです」と答えた。

更に、原告代理人は「この温度板によると、6月26日も(ボ)となっているんですけども、23日だけでなくて、ちょっとそのへんは、先ほどの乙第2号証の35から59で合わないんですが、6月下旬まで全部ピバニールの熱だと判断されたと」と聞くと、被告は「・・・7度を少し越える程度の発熱ですので、この辺はピシバニールの影響がわずかに残っているか、前回の熱の出方から見て、非常に過敏に熱が出てますから、僅かに除去できない部分が残っているか、あとは胸水などが吸収されるときに微熱が出たりします。その辺の熱かちょっと分かりません」としどろもどろの返答である。更に原告代理人は「じゃ長く見て、温度板で、ピシバニールの熱は何日までなんですか」との問いに、被告は「・・・3日くらいまでの熱じゃないかとおもいます」と答えた。

ここで原告代理人は「それ以降は、熱が出ていたからボルタレンをだしたということだけなんですか?」とただしたところ。

被告は「そういうことになりますけれども、・・・わざわざ解熱剤の投与と言うよりも、氷枕、そういうので冷やして、通 常対処して、以下数行省略・・、この方の場合は熱を気になさいますから、坐薬使って下げて欲しいという訴えがございますのでそれで投与しております」と誤魔化しの返答に終始した。而も最後に「ボルタレンの副作用は?」との質問に、被告は「消化器症状です」と答えた(183頁)。

前項のフェロミアといい、ボルタレンと言い、いずれも消化器症状を副作用とする薬剤を長期にわたり投与している。

甚だしく不注意な、漫然たる医療を行ったものと、医師免許証を持っているのかと疑いたくなった。

ボルタレン漫然使用について、U意見書ではU博士は「消炎解熱鎮痛剤の中では強力な薬剤に属し、短期間の使用で終了しない場合、副作用発現の防止のためにも症状・各種検査による状況把握・発熱源精査を行うことが必須の薬剤である。

しかるに、今回の場合、発熱が長期間続き、たとえピシバニールが原因の一つと考えられても、抗腫瘍効果 による組織の壊死、その他による二次感染併発の可能性とその対策が当然考えなくてはならない。

また、発熱期間中は咳・胸痛も屡々訴えており、当然入院治療を希望しているものに対する適切な検査・医療評価を行いつつ、薬剤師用の継続を検討する必要がある。

更に、「ボルタレン使用は胃に負担が大きいことを考慮して坐薬を使用した」とあるが、坐薬での使用は胃に負担をかけないような印象を与えているが誤りである。ボルタレンの粘膜直接作用で胃に主たる障害を与えのではなく、医薬品としての性質上、血液中に吸収された後、胃酸分泌細胞に影響を与え、その結果 として胃酸分泌過多を招くのである。

従って、たとえ坐薬であっても十分に胃障害を発生しうる懸念のある薬剤である」と記載している。

U博士の主張するとおり、経口的に与えて副作用があるとき、坐薬を用いれば副作用はないと考えている被告藤村医師の粗雑な思考過程には、これが癌免疫の研究をした医学博士かと驚かされた。

筆者の弟子にこのような医師が育っていないことを祈るものである。

(7)更に速記録では、被告医師はターミナルケアの問題などについて「言い訳的説明」をしているが、これらの問題に対し、U博士はU意見書15〜18頁に詳しく反論している。

筆者も全面的にU博士意見に賛成である。

U意見書にダブルところがあるかもしれないが、筆者の意見を追加する。

5,追加

(1)レセプトとカルテ、看護記録の不一致胸水穿刺のためにエラスター針を用いていますが、穿刺部の処置は、どんなに大きくとも2cm四方程度であります。

しかるにレセプトの請求を見ると、「術後創傷処置として半肢の大部又は頭部頚部及び顔面 の大部にわたる範囲のもの」として請求しています。

虚偽の申告と言わざるを得ません。レントゲン写真にしても何回か写真撮影しているのでしょうが、レセプトでは医師の指示は勿論、看護記録にも記載ないレントゲン写 真の請求があります。毎月、胸部大角1枚x2,x7.x5,x3、x1,x2、x3を請求しています。この中で、「医師の指示」と記載しているのは2〜3カ所にすぎません。

点滴注射も医師の指示簿にも、看護記録にも記載しているのは1部のみで、レセプトでは、記載のない点滴注射が93x4(5月10〜13日、薬剤名なし)、点滴注射(薬剤名なし)93x30(9月分)が請求されています。

又、陳述書で浮腫が出るから1本注射と言いながら、106〜107頁で「10月4日2本注射したのはどういう訳か」という質問に対し答えはしどろもどろで、理解に苦しみました。ある理念を持って治療している医師とは考えられません。

(2)高齢者の基準速記録151頁の最後のところに、乙八号証、添付文書ですが、今度は右側の欄、「高齢者への投与ということなんですけれども、慎重投与ですね」と言うことに対し、被告は155頁で、原告弁護士は「六五才です」。

これに対し被告藤村は「六五才でしょう。で、こちらの患者さんは62才か3才ですかね」といい、更に「・・・特に高齢者だから危険になるというような薬剤ではないと思います」と答えています。

被告藤村は65才と62才とは全く異なるとでも思っているのかもしれません。

がん末期では40才でも生理的には高齢者と同様であると言うことを知っているはずです。

暦年と身体の状態は平行しないと言うことを認識しているのか疑問であります。この様な医者に罹れば、数字に囚われ、患者の状態を考慮しないかもしれません。

そのくせ、年齢なんか問題ではないという態度であります。恐ろしい医師であると考えられます。

(3)呼吸状態に対する処置速記録170頁の最後の方に、「呼吸状態が非常に悪い患者に、鎮静剤を投与すると、呼吸が益々悪化するとか・・」と記載していますが、被告引用の文献、乙第一四号証によれば、同号26頁、「d. モルヒネの投与」の項目に、「モルヒネは癌患者の疼痛緩和に有効なばかりでなく、呼吸困難の緩和にも有効である。・・・」と記載していますが、この事は被告藤村又は北田医師は読んだのか疑問であります。この事はターミナルケアを行う際には、誰でも知っている常識であります。

平成8年頃は当然誰でも知っているし、実行していました。

日本の医師は一般に、モルヒネの使用を恐れ、使用することを欲しません。

殊に、ターミナルケアに無知な医師はモルヒネの使用を知りません。医師としては、無知なら、誰かターミナルケア専門の先生に教えを請うべきであります。

癌免疫の研究で学位を取った医師とは思えない、ターミナルケアの処置であり、学位 という資格の存在が問題となっているのは、かかる医師が存在していることが大きな要因であると考えられます。

結論

以上色々のことを記載しましたが、被告藤村の無知と不道徳を露出しただけであります。

もし、筆者が、この患者を受け持ったなら、今回、控訴審で提出されたU博士の私的鑑定意見書に全面 的に従い、治療に専念したいと思います。

U博士の意見書は、被告藤村の使用した薬剤について正しく説明、避けるべきところは避けるように指摘し、行うべきことを理論的に説明しており、医師として信用できる医師であると信じました。

判決文、陳述書、カルテ、看護記録、レセプト請求書を数え切れないくらい読み返しましたが、一審の棄却、判決文は理解できませんでした。

医師に治療の選択権はありますが、余りにも無茶な治療は糺されるべきであります。

殊に、医療事故の多発する今日、被告藤村医師の如き、カルテも記載せず、指示簿も記載せず、昔の経験のみに頼る医師は厳しく糾弾すべきであると思うものであります。

控訴審におきましては、U博士の意見書を重視することをお願いし、私の意見書とします。

尚、本多の経歴、著書は本意見書に添付します。

以上の通り相違御座いません。

平成13年5月12日

本多 憲児