古事記

古事記

「古事記」(S37.5.20,神田秀夫・太田善麿校注,朝日新聞社発行)より

神武東征について、古事記では、東征の途中、吉備の高島宮に8年滞在したとされている。

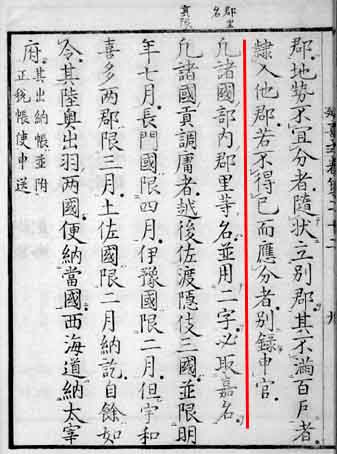

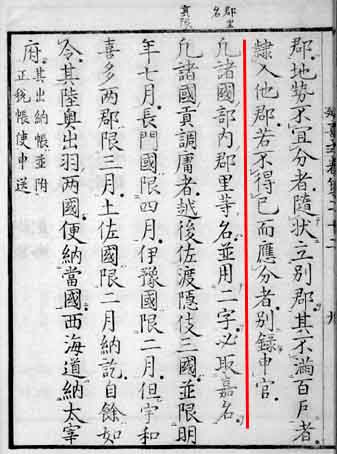

「続日本紀 巻第六」には、

和銅6年(713年)5月甲子に、制、畿内七道諸國郡郷の名は好き字を着けよ。

これでは地名は2文字にはしなくてもよいが、

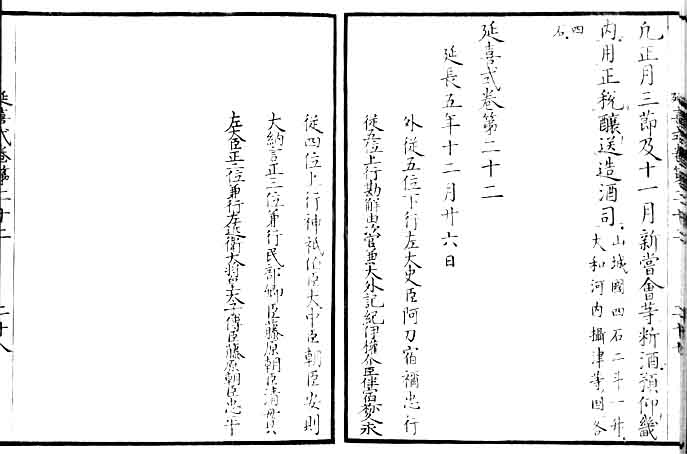

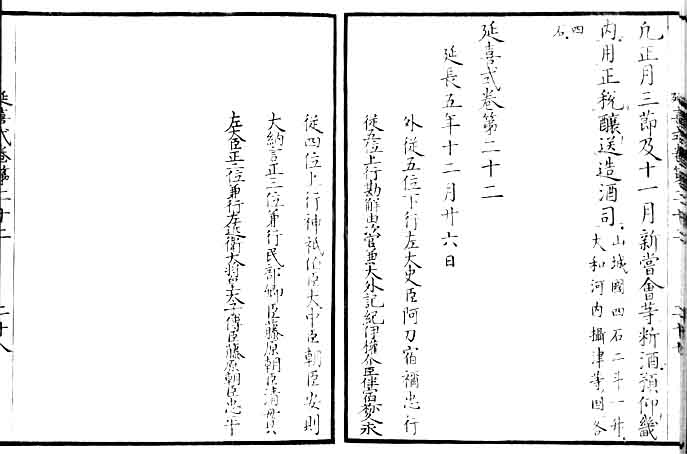

延長5年(927年)12月26日の「延喜式巻第二十二」に

「凡そ諸国の部内の郡里等の名は二字を並び用いて必ず嘉名を取る。」

と書かれている。この時点で島名を変えたのなら、真鍋島庄屋の古文書「昔寄島と言ったが真鍋というお侍がお住まいになったので真鍋島となった」というのは一体何なのか。(そもそも庄屋文書には、真南辺を2字に改めたという記述は一切出てこない。)

ところで、朝廷から賜ったという「まなべ」姓について、

「日本城郭全集10岡山県・兵庫県」(岡山県の部 執筆:相賀 庚)によれば、

神武天皇東征に従った天皇の近親の一人が熱病にかかり、治療のため高島に残り、のちに全快するとこの島に移って開発に力を尽くし、その功により大和朝廷より「真名部臣(まなべのおみ)」を賜って真名部を氏とし、真名部島と称したが、いつしか真名部が真鍋と転訛したものと伝えられる。

一方、全国まなべ会の碑文には、

真鍋島は瀬戸内舟運の要衝にして四辺は魚介の宝庫なれば、これらを獲りて大和朝廷に貢納す。朝廷これを賞でて「真魚部」の姓を賜う。爾来、この島も「真魚部の島」と呼ばれるようになった。奈良朝に至り、地名等は佳字、二文字制にと更改され、「真魚部の島」は「真鍋島」となり、何時しか

「真魚部氏」も「真鍋氏」へと転訛した。

これらの説は本当なのだろうか?

令和3年2月にNHKから放送された「知恵泉」天智天皇編では次のような解説がなされていた。

日本は白村江の戦いに大敗し、唐・新羅連合軍が日本へ攻め寄せてくることを恐れた中大兄皇子(後の天智天皇)にとって富国強兵が重要であった。

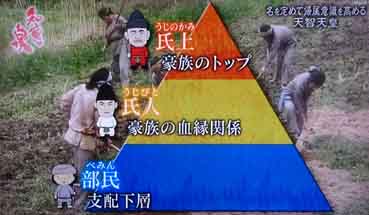

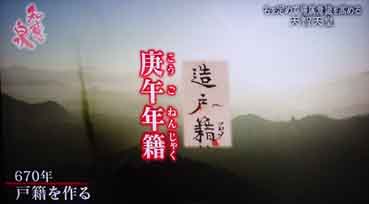

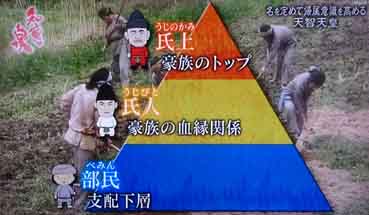

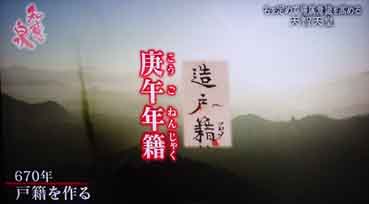

当時の日本各地には豪族がおり、その被支配層に部民(べみん)がおり、部民は労働力でもあり兵力でもあった。富国強兵のためにはすべての民を把握することが必要である。特に部民の把握が重要であった。そこで670年(飛鳥時代)に庚午年籍という戸籍造りをおこなった。

戸籍作りの対象地域は北陸から九州までに及んだ。

当時の豪族には天皇から氏(うじ)と姓(かばね)が与えられていたが、部民には名前だけで姓がなかった。天智天皇は人民掌握のため、天皇が部民に姓を与えることで、天皇への直属意識が高まり、天皇を中心とする国づくりに役立った。

豪族の姓名に対し、部民は名のみ

この庚午年籍は現存していないので、どのような姓があったかはわからない。

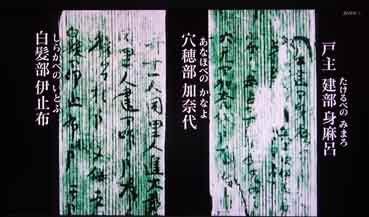

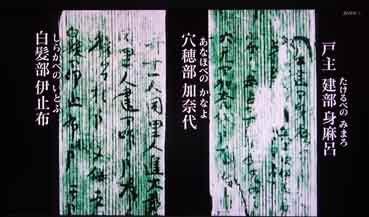

しかし、大宰府で20年後の木簡が発見された。これを見ると部民にも「建部」とか「穴穂部」とか「白髪部」などの姓が与えられている。

姓とは氏(うじ)と姓(かばね)であり天皇から賜る。姓が定まることで、職業や身分が天皇から認められたものとなる。明治時代になって「名字」というのが現れるがこれは自分で地名などから勝手に名乗ったものである。

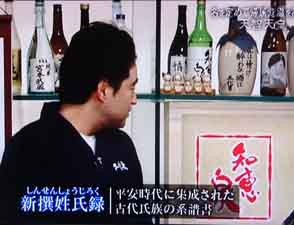

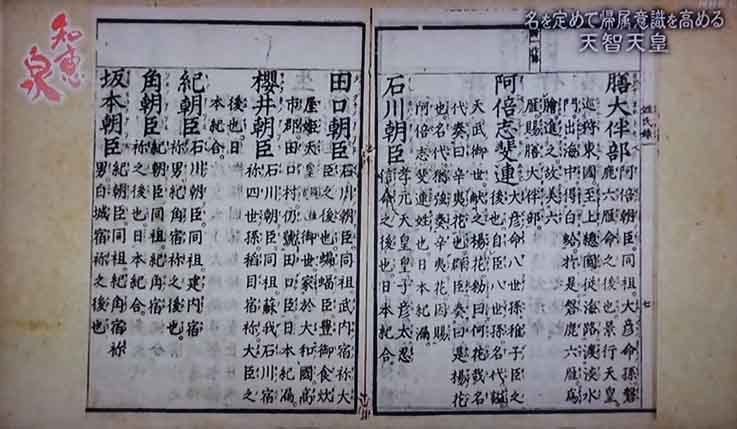

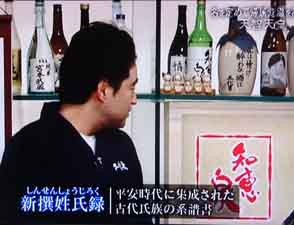

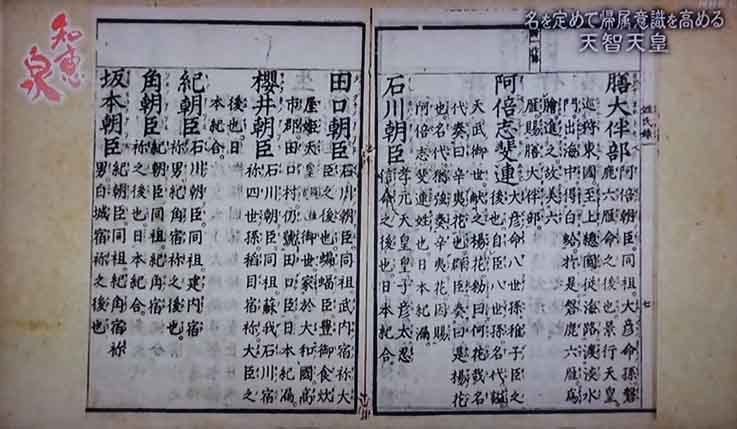

庚午年籍は現存していないが、平安時代になって「新撰姓氏録」というのが作られた。田口、石川、桜井、坂本など、現在につながるような姓も見られる。

新撰姓氏録にはどのように書かれているのか原本をみていないので分からないが、新撰姓氏録の解説書を見る限りでは、「真髪部」というのは見つかるが、「真名部」とか「真魚部」というのは見当たらない。

まなべ氏の発祥地が瀬戸内近辺であるなら、そして庚午年籍の対象地域が瀬戸内も含むものであるなら、その後作られた「新撰姓氏録」にも「真名部」あるいは「真魚部」という姓が入っていなければおかしい。本当にそんな部民がいたのだろうか。部民が姓を賜ることで、その職業が安定するならば、「真魚部」というのはあり得るかもしれないが、「真名部」は姓としてはおかしくないだろうか?

いずれにせよ、「まなべ」姓は朝廷から賜った、というのは確認できない。

古事記

古事記

古事記

古事記