| 屋 号 | 現在当主 | |||

|---|---|---|---|---|

| 三 家 | 五庁殿 | (いっちょんど) | 重九君 | |

| 四文殿 | (よもんどけ) | 重九君 | ||

| 関面殿 | (かんめんどの) | 頼長 | ||

| 七 家 | 元家殿 | (もとえ) | 元平 | |

| 神十殿 | (かんじうけ) | 大塚 | ||

| 神五殿 | (かんごけ) | 大塚 | ||

| 大屋殿 | (おうやけ) | 上原 | ||

| 九弁殿 | (きうべん) | 岩野 | ||

| ます千殿 | (ますせんけ) | 三宅 | ||

| とし殿 | (とし) | 小西 | ||

| 根の家他 | 源根 | |||

| 三根 | ||||

| 五根 | ||||

| 久平 | ||||

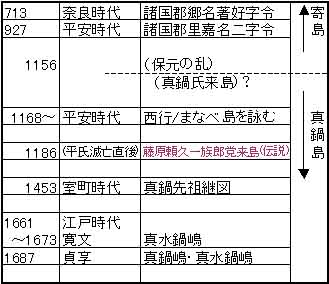

| 西 暦 | 真鍋島の歴史 |

|---|---|

| 1618 | 真鍋島で一番最初の屋号ができる (村長=シャードノ,世話役 ・年寄=キューベンドノ) |

| 1669 | 10人組の成立 〜屋号が使われ始める〜 (キリシタン対策,税金対策,治安維持法により) |

| 1682 | 高札制度の成立 =高札通りができる |

| 1690 | 戸籍法の成立=名前ができる (おじゅっさんがつけた名前が多い) |

| 1696 | 走り御輿がはじまる |

| 1719 | 5人組の成立=名前が使われはじめる (土地を持っていない人は5人組に入らない) |

| 2002 | 今に至る |

屋号のある家

真鍋島の歴史