「備中眞鍋島の史料 第一巻」(宇野脩平著)

「備中眞鍋島の史料 第一巻」(宇野脩平著)日本常民文化研究所発行 より

「備中眞鍋島の史料 第一巻」(宇野脩平著)

「備中眞鍋島の史料 第一巻」(宇野脩平著)

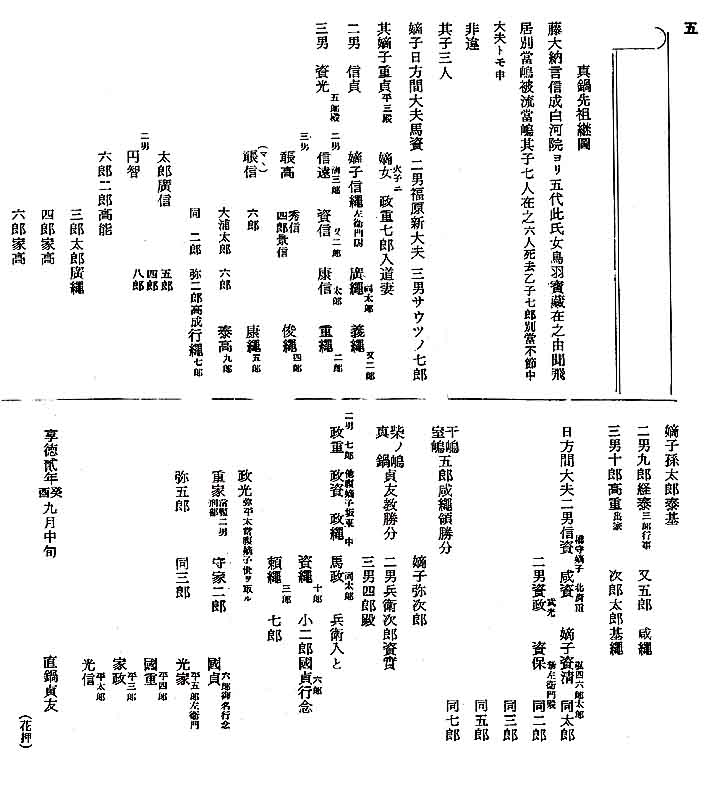

第3〜4号文書は割愛します。 真鍋増太郎家文書 第5号

第5号文書は「真鍋先祖継図」で、先祖継図原本を活字にしたものである。

享徳2年癸酉(=1453)に真鍋貞友によって書かれている。

この文書は難解で意味不明の所が多い。古文書解読は素人なので到底手に負えないが、素人なりに感じる疑問点を並べてみたい。

まず「真鍋先祖継図」の活字化はあっているか?

まず「真鍋先祖継図」の活字化はあっているか?

専門家が活字化したものを失礼ではあるが、素人としてはわからないので確かめたい。

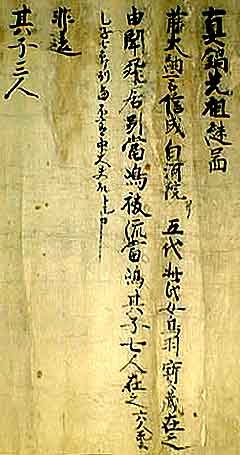

真鍋先祖継圖

藤大納言信成白河院ヨリ五代

ここまでは問題あるまい。

次に、

此氏女鳥羽寶蔵在之

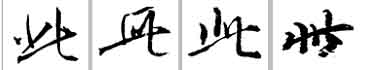

この最初の文字は「此」でよいか。

東京大学史料編纂所の電子くずし字字典データベースをウェブで検索し、「此」のくずし字の中から左の史料に近いものを抽出してみると次の通りである。

ピッタリとはいえないが、「此」であっていそうである。

意味の解釈は後回しにして、読みにくい文字を先に見てみると、次は、

由聞飛居別當嶋被流當嶋其子七人在之六人死去

これも文字としては問題あるまい。その次、

乙子七郎別當不節中大夫トモ申

文字が小さくて、手元に所有する写真では細かいところがわからないが、少し疑問点がある。

「不節」は「節」であっているのか。この写真では小さすぎてわからないが、原本を見た専門家の判断だからあっているとしよう。

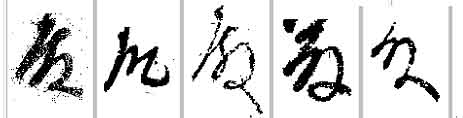

電子くずし字字典で「節」の中から似た形を抽出すると次の通り。

しかし次に、原本では「中大夫」と「トモ」との間にもう1字ある。これは何?「殿」?「社」?

乙子七郎別當不節中大夫殿トモ申

であろうか?

くずし字字典で「殿」のうちよく似た形を抽出;

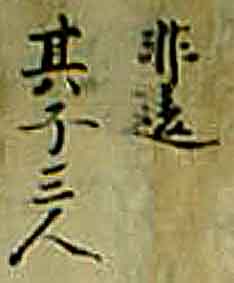

更にその次、

活字化は、

非違

其子三人

である。「違」はあっているか。先ほどの電子くずし字字典で「違」を検索してよく似た字形を抽出してみると、

字の上半分の形は似ているが、下半分側はもう一つである。

下側の形は「遠」でなかろうか、とも思えるが、「遠」を検索してもこれも一致しない。

疑問は残るが、「非違」という言葉はあるので、そう読むべきとしよう。

以上の活字化した文章を、意味を取って読み下すのは更に困難である。素人なりにわかる範囲で努力してみると、

藤の大納言信成 白河院より五代 此の氏の女(むすめ) 鳥羽寳蔵 之れに在り

由(よし)聞く 飛居別當嶋 流被(ながさ)れ 當嶋其子七人之れに在り [六人死去

乙子(おとご)は七郎別當 不節中大夫(だいぶ)■とも申す]

非違

其子三人

・・・ (以下、系図)

注:[非違]=1.法にたがう(違う)こと 2.検非違使の略称「例文:かの中納言非違の別当し給ひけるをり」(広辞苑より)

根拠は乏しいが、さらに素人なりに意訳を試みるとすれば;

1行目は、

(院政を始めた)白河院より数えて五代目(白河→堀河→鳥羽→崇徳→近衛→後白河、五代目=近衛天皇:在位 1141年12月〜1155年7月)のとき、藤の大納言信成の娘が鳥羽宝蔵に(仕えて)いた。

[鳥羽宝蔵とは、鳥羽離宮の御殿のうち北殿の勝光明院に付属する宝蔵(=経蔵など)だったらしい。勝光明院は1136年(崇徳天皇の代になっている)に御堂造立。]

[鳥羽離宮は白河・鳥羽両上皇の離宮で、北殿・南殿・田中殿・東殿からなり、1087年南殿が完成して白河上皇が移り、翌年北殿が造立された。(「日本史大事典」1993,平凡社より) 崇徳天皇が新院となってからの御所は田中殿だった。(保元物語より)]

「白河院ヨリ五代」というのはなぜ「近衛帝の御代」と書かなかったのだろうか。白河院からの皇位継承順を思い起こさせたかったのだろうか。(NHK大河ドラマの「平清盛」を見ていると「白河院より五代」という悪しき院政の時期は特別の意味を持っていそうである。)

崇徳天皇が自分の子(重仁親王)に皇位継承したかったのに、鳥羽上皇の別腹の子=近衛天皇に無理矢理皇位継承されたから保元の乱(1156年7月 崇徳上皇x後白河天皇)につながったが、崇徳上皇側は破れて讃岐に島流しされた。信成は保元の乱で崇徳側に加担していて流された可能性もあるのだろうか。あるいはこの1行目は、藤原信成は鳥羽院側に仕えており、崇徳院側ではないといいたいのか。

とにもかくにも「大納言藤原信成」に該当する人物がいないことが問題である。

それなら視点を変えて、「此の氏の女」というのは誰であろうか。継図の1行目に登場するのだから、女性とはいえ重要な人物である筈である。「此の氏の娘」と表現されているから、白河院に繋がる皇女でないことは明らかである。とすればこの女性は大納言藤原信成の娘であると言いたいのであろう。その娘が鳥羽宝蔵にあるというのはどういうことか。宝蔵で仕事をしている女性かと思えるが、これを鳥羽院の女御ととらえてはどうだろうか。鳥羽院の妃には藤原氏出身の有名な女性が二人いる。藤原璋子(待賢門院)と藤原得子(美福門院)である。Wikipedea(平成24年3月時点)によれば、

藤原 璋子(ふじわら の しょうし/たまこ、康和3年(1101年) - 久安元年8月22日(1145年9月10日))は、平安後期の国母。鳥羽天皇の中宮で、崇徳・後白河両天皇の母。二条・高倉両天皇の祖母。女院号は待賢門院(たいけんもんいん)。

閑院流藤原氏の出身。父は正二位行権大納言藤原公実、母は左中弁藤原隆方の女で堀河・鳥羽両代の乳母・光子。太政大臣・実行(三条家祖)は異母兄、権中納言・通季(西園寺家祖)、左大臣・実能(徳大寺家祖)、大炊御門経実室・公子(二条天皇の外祖母)らは同母兄姉。

七歳にして父を失い、時の治天・白河法皇とその寵姫・祇園女御に養われた。長じて摂関家の嫡男・藤原忠通との縁談が持ち上がったが、璋子の素行に噂があったため忠通の父・忠実は固辞し、白河の不興を買った。

永久5年(1117年)12月13日、白河を代父として、父方の従弟・鳥羽天皇に入内、4日後には女御の宣旨を蒙った。1ヶ月ばかり経った翌元永元年(1118年)正月26日、立后され中宮を号す。翌2年(1119年)5月28日、第一皇子・顕仁親王(後の崇徳天皇)を出産。その後、賀茂斎院・禧子内親王や、通仁親王・君仁親王を産むが、この両親王は生来障害児であった。統子内親王(上西門院)の年子として、大治2年(1127年)9月11日、第四皇子・雅仁親王(後の後白河天皇)を出産し、2年後には末子・本仁親王(後の覚性法親王)も生まれた。保安4年(1123年)正月28日、白河は5歳になった顕仁を践祚させ、璋子も翌天治元年(1124年)11月24日に院号を宣下されて待賢門院と称した。

藤原 得子(ふじわら の なりこ、永久5年(1117年)- 永暦元年11月23日(1160年12月22日))は、鳥羽天皇の譲位後の寵妃。近衛天皇の生母。女御、皇后、女院。藤原北家末茂流(藤原魚名の後裔)の生まれ。父は権中納言・藤原長実(贈太政大臣)、母は左大臣・源俊房の女、方子。院号は美福門院(びふくもんいん)。

藤原得子の父親は権中納言であるが、藤原璋子の父親は権大納言である。しかも白河院の養女となり、堀河天皇は除いて、鳥羽、崇徳、後白河と、「白河院より五代」と深く関わっている。(天皇家系図)

この1行目は待賢門院のことをいっているのではあるまいか?

2行目は、

「由聞」は「伝え聞いた」という意味であろうから、この筆者は「古いことを聞き伝えている」といっているのであろう。

「由聞飛居別當嶋被流當嶋其子七人在之」

どこで切っていいかすらわからない。「當嶋」が2度出てくるように見えるが、最初の當嶋は、「別当(職)が、島流され」と読むべきなのか、「(居所が)当島に別れ、流され、当島にその子七人(が残った)」なのか、あるいはもっと別の意味があるのか?

それとも「由聞飛」で「由飛び聞く」=飛語(根拠のない噂話)として聞いたのか?

何のことかよくわからないが、(保元の乱と上皇の島流しという大事件があった後なので)当時としては(近衛天皇在位1150年頃から真鍋貞友がこの系図を書いた1453年まで300年経っているとはいえ)、この文章だけで「ああ、あのことか」と誰にでもわかる背景にあったのかも知れない。(例:居を飛ばし当島に別れ流され、当島にその子七人これあり)

当島に流された人は、直島へ流された崇徳院(その後松山津=現坂出市へ流される)とは別れて当島へ流されたのか、あるいは藤原信成の家族が別れ別れに流され、当島へはその子7人が流されたのか。

それとも、「由飛び聞く 別当(職)に居り 島流され 当島その子七人これにあり」なのか。

あるいは、「由飛び聞く 当島に別れ居る。(その理由は)当島に流され その子七人これあり」、「由聞く 当島に別れ飛び居り 当島に流され その子七人これあり」とも読めそうである。

別当(=「名誉総長」とでもいうべき職位)というのは、令外官(りょうげのかん)では検非違使別当・蔵人別当があったが、上皇家の別当(=事務総長のようなもの?)もあったようである。『西宮記』には、上皇の院司(いんのつかさ)の別当には公卿及び天皇在位時の蔵人頭が任じられる慣例になっていたことが記されている(Wikipedea「別当」より)、とか。崇徳上皇の別当はいたのだろうか?いたとすればそれは誰だったのか?崇徳上皇の配流と共にその別当も流された可能性はある。

(崇徳院の蔵人に藤原信成という人がいる。大納言ではないが・・。)

Wikipedeaで「保元の乱」を見ると、崇徳上皇側の参加者には別当はいない。藤原経憲(蔵人大夫)、平長盛(崇徳院蔵人)というのはいる。後白河天皇方には北面の武士・検非違使がいるが平氏と源氏のみである。(上皇側の加担者には)『各斬刑に処すべきの由を奏せり。然れども殊に念ずるところあり、右近衛大将藤原兼長朝臣以下十三人をば、一等を減じて遠流の罪に治め賜う。』とあり、貴族は流罪に、武士は斬罪とされたようである。

今から400年以上前に織田信長が本能寺の変で明智光秀に殺され、豊臣秀吉の天下になり天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川政権になるという大事件は今も伝わっているように、保元物語にも書かれている崇徳上皇配流の大事件とそのとき付随して起きた出来事は当時の人の心にほうふつと思い起こさせる時代背景にあったのではなかろうか。

いっそ思い切って、意味不明の文字を万葉仮名としてとらえてみるのはどうだろうか。万葉仮名だとすれば、「飛居」は「ひゐ」と読める。「ひゐ(ひヰ)」は前述の通り「検非違使」の略である。

このすぐ後に「非違」という表現が出てくるのになぜここだけ万葉仮名で表記しなければならないのか、という疑問は残るが、この読み方で1〜2行を読むと、

藤の大納言信成 白河院より五代 此の氏の娘 鳥羽寳蔵に在るの(之)よし(由)聞く。

非違(=飛居)の別当 嶋にながさ(流被)れ 当嶋其子七人在りの(之)六人死去

非違の別当は、「中納言で兼ねた者が多い。大納言でなるのはまれ」とのことであるが、保元の乱の頃の非違の別当は誰であったのか?

3行目は、

小さい字で書かれていることから、その前の2行目末からつながって、「其の子七人」の補足説明であろう。即ち、「七人のうち六人は死去した。末っ子は七郎別当、不節(任命されていない?節目のない?筋の通らない?)中大夫殿と呼ばれていた。」

流人の二代目の子が別当職になれるとは思えないから、別当も含めて、「不節(=正規でない、実際でない)別当、中大夫殿」と呼ばれていた、ということだろうか?

注:中大夫[ちゅうたいふ]=従四位下の唐名(広辞苑より)

4行目・5行目は再び大きい太字で書かれているから、2行目と対等の位置関係にあると思われる。即ち、

1:藤原信成(或いはその娘)は鳥羽上皇側?

2:当島に流された人がいて、その子が7人いた。(6人は死去、末っ子が別当と呼ばれた。)

4:検非違使(あるいは違法[者])がいて、その子が3人いた。(以降の系図はこの3人から始まっている。)

自分の先祖のことを書くのにわざわざ罪人と書くだろうか? 非違は検非違使の意味の方であろう。 (当時の系図は履歴書みたいなもので、自分の家系を正当立てて売り込み、禄を得ることに目的があった。)

当島に流された人物(貴族?)の監視警固役として、検非違使(武士)も当島へやってきていて、その検非違使の子が三人いたのか?(真鍋貞友はその末裔?)

その配流者一族の子は6人まで死に、末っ子も不節中大夫殿と呼ばれて空しく?生涯を終えた。監視役で一緒に来た検非違使の3人の子は当島を分割領有(日方間、福原、沢津)し、子孫が続いた?

とにかく、この先祖継図は「非違 其の子三人」から系図部分が始まっていて、その前までは前書きのように見える。しかし、それなら初代である検非違使の名前が書かれていてもよさそうなものだが、それは誰か。書けない理由があるのか。それとも当時、当島の検非違使といえば当たり前で誰もが知っている人だったか。

七郎別当が検非違使になったというのかどうかも不明。流人の子が一代で「検察官」になれるだろうか。検非違使別当(警察庁長官)なら京に住むのでは?

とすると、1行目の鳥羽院側の人物が検非違使であると表記しているということであろうか?

しかしここでもう一度最初に戻ると、この文書の題名は「真鍋先祖継図」である。当然これを書いている人は真鍋氏で、その先祖も真鍋氏の筈である。だから「真鍋先祖継図」というタイトルになっている。そして「其の子三人」が真鍋島の日方間・福原・沢津を分割領有したと思われる。この「其の子三人」ももちろん真鍋氏の筈である。とすればその親(検非違使)も真鍋氏であって、わざわざこれが真鍋氏であると断る必要がない。なぜならタイトルに「真鍋氏系図」と書いてあり、他の姓のことを書いているのではないからだ。

もし、藤原氏が先祖なら、「真鍋先祖継図」としてはいつから(あるいは、どうして)真鍋姓に変えたかをこの系図の中に書かなければならないだろう。この系図にどこから真鍋姓になったか一切書いてないということは、「最初のタイトルのときから真鍋姓に付いて書いている」ということであろう。

時代はずっと下って、寳永8年卯(=1711年)に書かれた古文書第1号文書によれば;

真鍋嶋の儀、往古は備中の国寄嶋と申しそうらえども中興真鍋氏当嶋に御住居遊ばされ候に付き、その時代より真鍋嶋と申し伝え、・・・

と書かれており、(いつからかは書かれていないが)真鍋氏が当島に来てから真鍋島と言うようになったとのことである。この真鍋氏は検非違使としてきたのではなかっただろうか?いずれにせよこの真鍋氏はどこから来たのか? 真鍋島が真鍋姓の発祥の地ではない。「白河院より五代」より以前から真鍋姓はどこかに存在した。

貞享2年丑(=1685年)に真鍋嶋庄屋傳右衛門が書いた第2号文書によれば;

藤大納言信成の末孫真鍋右衛門之大夫様と申すお侍が80年程以前まで真鍋嶋に御住居遊ばされ候 御子七人の内六人は御息女 一人は御子息にて藤兵衛様と申し候 70年程以前まで真鍋嶋のうち岩坪と申すところに御親父様の御屋敷跡に居住なされ候 右衛門之大夫様より以前の儀はしかと存ぜず候・・・

となっているが、真鍋貞友が先祖系図を書いてから更に230年経ち、真鍋島の庄屋は、この先祖系図に書かれている冒頭の人物が先祖であると、単純に理解したものであろう。(それが正しいのかもしれないが・・?)

検非違使

其子三人

嫡子日方間大夫馬資 二男福原新大夫 三男サウツノ七郎

其嫡子重貞平三殿 嫡女政重七郎入道妻 ・・・