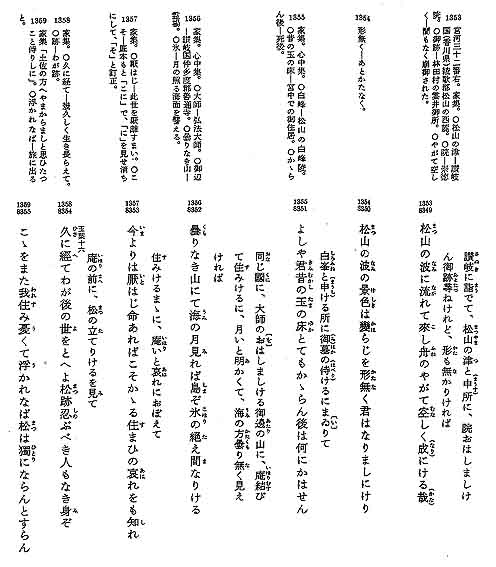

山家集

山家集白峰〜善通寺・吉原〜真鍋島

山家集

山家集

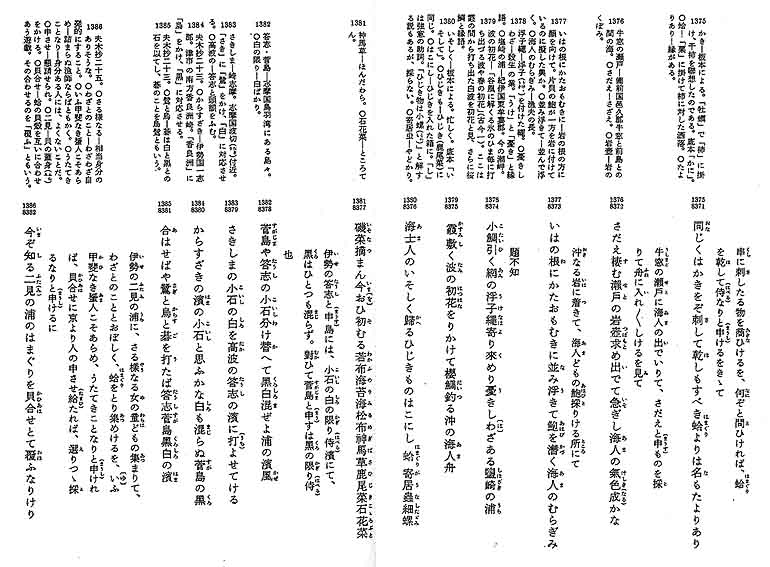

西行法師の歌集である「山家集」(さんかしゅう)によれば、西行は崇徳上皇の御霊をお慰めするために讃岐の白峰御陵を訪ねている。西行法師が白峰の崇徳院陵を訪ねたのは1168年と言われている。その後、弘法大師を慕ってその生誕地の善通寺と修行の場であった吉原を訪ねて、それぞれの地で庵を結びしばらく逗留している。吉原の伝承によれば、西行は吉原の水茎の岡で一冬を過ごしている。山家集に収載されている順序通りなら、その後備前児島に渡り備中真鍋島の話を聞いて歌を詠んでいるが、このときは翌年の1169年であろうか。しかし、途中の日比・渋川で四国へ渡ろうとして風が治まるのを待っていると書かれていることから、四国が先か備前・備中が先か疑問である。いずれにせよこの前後には「まなべ島」と呼ばれる島が存在していたことが分かる。(説明の地文に真鍋島と書かれているだけなら、後世に編集するときにその時点の島の呼び名に修正した可能性が残るが、この歌集では歌そのものに「まなべ」と詠み込まれているので、西行の時代に既に「まなべしま」と呼ばれていたことが分かる。) 西行法師の山家集

「日本文学大系29 山家集金槐和歌集」(S36.4.5, 風巻景次郎・小島吉雄校注, 岩波書店)より

西行は松山の津に崇徳院の跡を訪ねたが何の痕跡もなかったと書いているが、これは雲井の御所をさがしたのであろうか。

その後、白峰御陵を訪ねている。

更にその後、「山家集」には善通寺吉原付近のことが次のように書かれている。

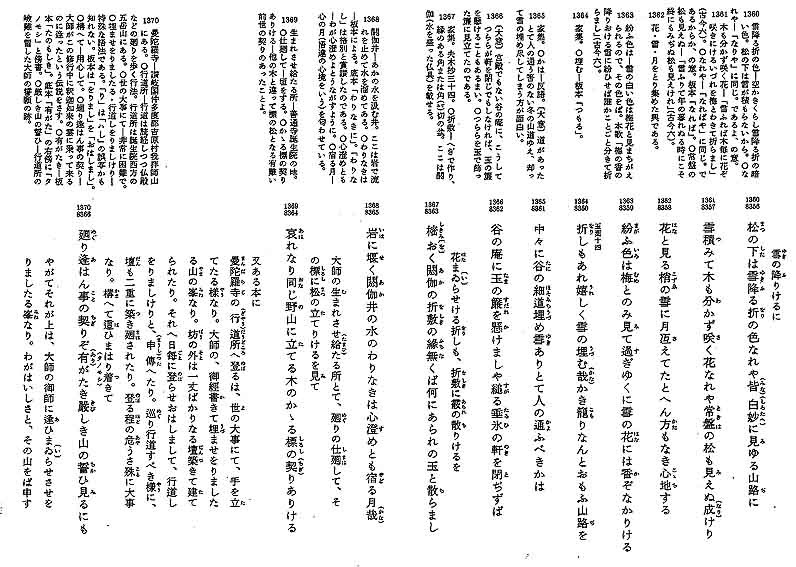

大師の生まれさせ給(たまい)たる所とて、廻(めぐ)りの仕廻(しまは)して、その標(しるし)に松の立てりけるを見て

哀れなり同じ野山に立てる木のかヽる標の契りありける

又ある本に

曼陀羅寺の行道所(ぎゃうだうどころ)へ登るは、世の大事にて、手を立てたる様なり。大師の、御經書きて埋ませをりましたる

山の峯なり。坊の外は一丈ばかりなる壇築(つ)きて建てられたり。それへ日毎に登らせおはしまして、行道しをりましけりと、

申(まうし)傳(つた)へたり。巡り行道すべき様に、壇も二重に築き廻されたり。登る程の危うさ殊に大事なり。構へて

這ひまはり着きて

廻り逢はん事の契りぞ有がたき嚴しき山の誓ひ見るにも

やがてそれが上は、大師の御師に逢ひまゐらせさせをりましたる峯なり。わがはいしさと、その山をば申すなり。その邊の人はわがはいし

とぞ申ならひたり。山文字をば捨てて申さず。又筆の山とも名付けたり。とほくて見れば筆に似て、まろまろと山の

峯の先の尖りたる様なるを申慣はしたるなめり。行道どころより、構へてかきつき登りて、峯にまゐりたれば、師に

あはせおはしましたる所の標に、塔を建ておはしましたりけり。塔の礎、計りなく大きなり。高野の大塔などばかりなりける

塔の跡と見ゆ。苔は深く埋みたれども、石大きにして露(あらは)に見ゆ。筆の山と申(もうす)名につきて

筆の山にかき登りても見つるかな苔の下なる岩の氣色を

善通寺の大師の御影(みえい)には、側にさしあげて、大師の御師書き具せられたりき。大師の御手などもおはしましき。

四の門の額少々破(わ)れて大方は違はずして侍(はべり)き。末にこそいかヾなりなんずらんとおぼつかなくおぼえ侍(はべり)しか。

山家集では、我拝師山と筆の山が混同されているようだが、これは西行法師が誤解したのかそれとも当時の地元の人が隣接する2つの山をあまり区別していなかったのだろうか。

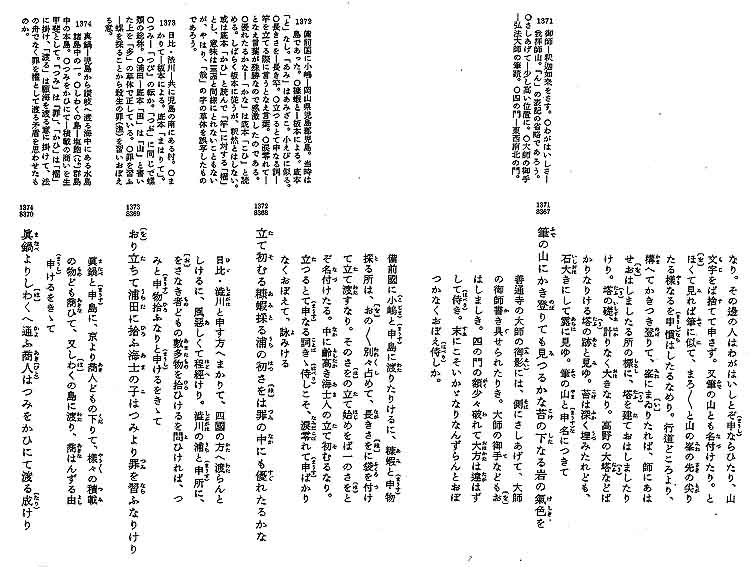

続いて、備前に渡って、

備前國に小嶋と申す島に渡りたりけるに、糠蝦(あみ)と申す物採る所は、おのおの別々占めて、長きさを(竿)に袋を付けて立て渡すなり。そのさをの立て始めをば一のさをとぞ名付けたる。中に齢高き海士(あま)人の立て初むるなり。立つるとて申すなる詞(ことば)きゝ侍しこそ、涙零(こぼ)れて申すばかりなくおぼえて、詠みける

立て初むる糠蝦採る浦の初さをは 罪の中にも優れたるかな

日比・澁川と申す方へまかりて、四國の方へ渡らんとしけるに、風惡しくて程經けり。澁川の浦と申す所に、をさなき者どもの數多物を拾ひけるを問ひければ、つみと申す物拾ふなりと申しけるをきゝて

おり立ちて浦田に拾ふ海士の子は つみより罪を習ふなりけり

眞鍋と申す島に、京より商人(あきうど)どもの下りて、様々の積載(つみ)の物ども商ひて、又しわくの島に渡り、商はんずる由申しけるをきゝて

眞鍋よりしわくへ通ふ商人は つみをかひにて渡る成けり

(後略)

備前・備中に来て、3首縦て続けに「つみ」を詠んでいる。その前にも、その後の伊勢の海辺でも、罪には触れていない。崇徳院陵にお参りして後、弘法大師の里に庵を結んで数ヶ月逗留した後であるなら、弘法大師生誕地で尊い仏法に浸った結果、海産物を獲る漁をみて殺生を思い起こしたか、それとも殺生を業務としたかつての武士の罪を思い起こしたか、であろう。