歌碑・史跡碑

歌碑・史跡碑

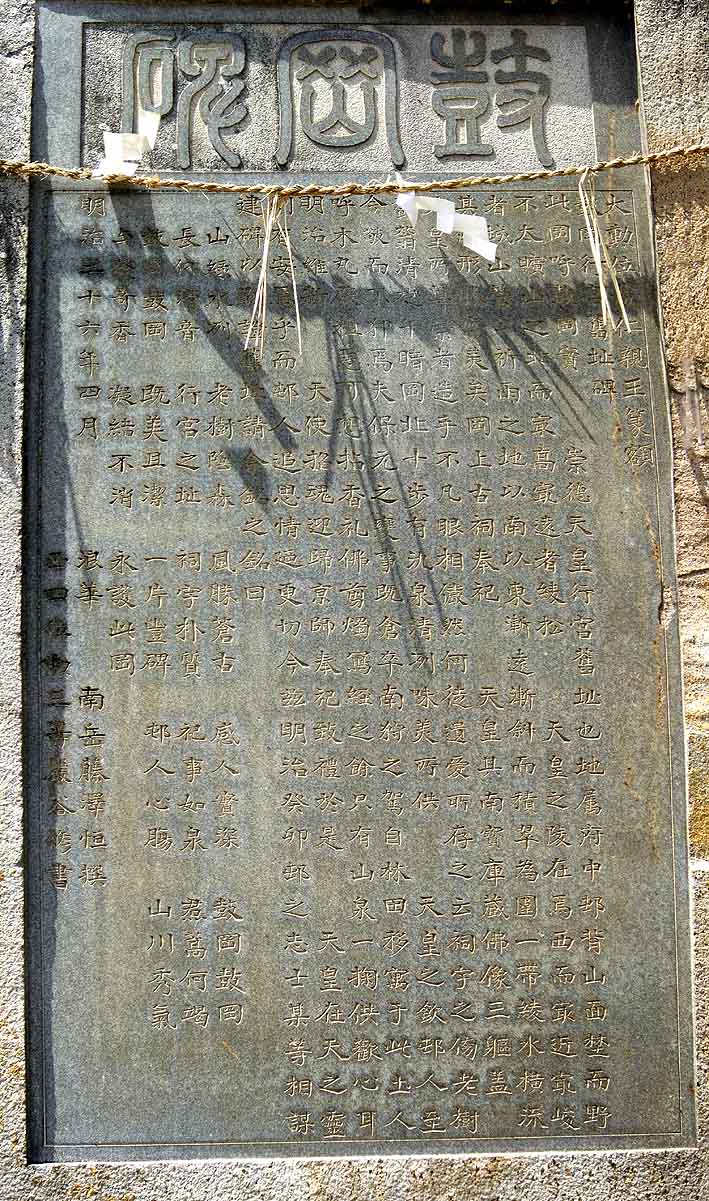

鼓岡行宮趾の碑 (正面と背面)

上掲左の写真と思われるものが「藤澤南岳先生ものがたり」に引用されているようです。

同上 拡大

同上(碑文)

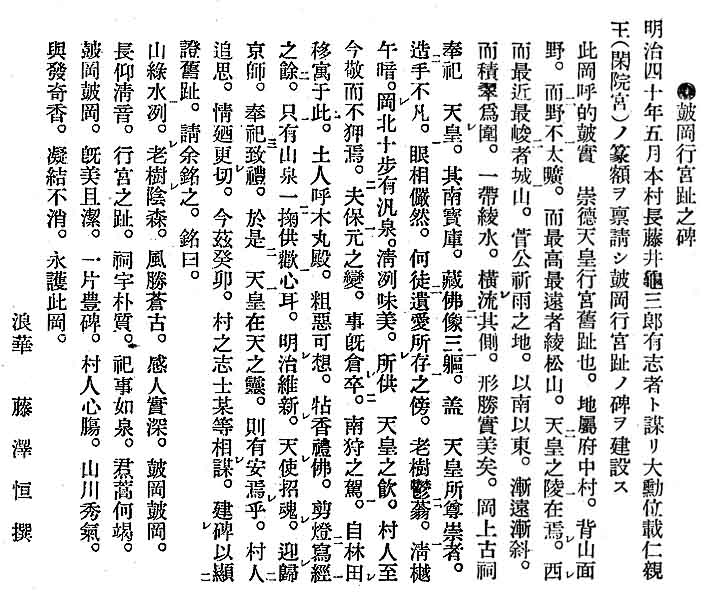

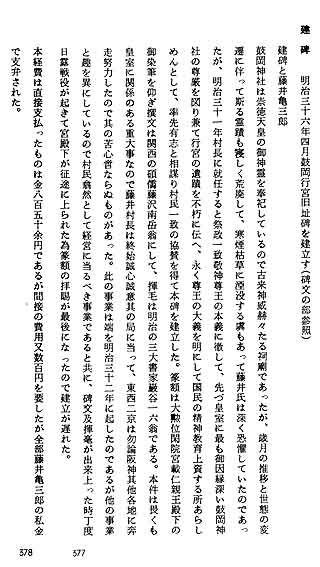

| 鼓 岡 碑 ( 正 面 ) | 鼓 岡 碑 ( 背 面 ) |

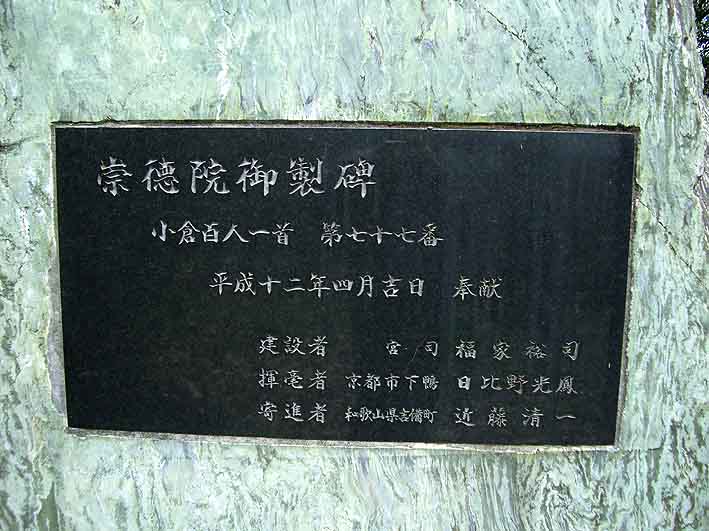

大勲位載仁親王篆額

鼓岡行宮舊址碑

此岡呼鼓岡實 崇德天皇行宮舊址也地属府中邨背山面埜而野

不太曠山之北而■髙■遠者綾松 天皇之陵在焉西而最近最峻

者城山菅公祈雨之地以南以東漸遠漸斜而積翠為圍一帯綾水横流

其側形勝實美矣岡上古祠奉祀 天皇其南寳庫蔵佛像三躯盖

天皇所尊崇者造手不凡眼相儼然何徒遺愛所存之云祠宇之傍老樹

鬱蓊清越午暗岡北十歩有氿泉清冽味美所供 天皇之飮邨人至

今敬而不狎焉夫保元之變事既倉卒南狩之駕自林田移寓于此土人

呼木丸殿粗悪可想拈香礼佛剪燭冩経之餘只有山泉一掬供歡心耳

明治維新 天使招魂迎歸京師奉祀致禮於是 天皇在天之靈

則有安焉乎而邨人追思情廼更切今茲明治癸卯邨之志士某等相謀

建碑以顯證舊址請余銘之銘曰

山緑水冽 老樹陰森 風勝蒼古 感人實深 鼓岡鼓岡

長仰清音 行宮之址 祠宇朴質 祀事如泉 焄蒿何竭

鼓岡鼓岡 既美且潔 一片豐碑 邨人心膓 山川秀氣

与發竒香 凝結不消 永護此岡

明治三十六年四月 浪華 南岳藤澤恒撰

正四位勲三等巖谷修書

|

明治癸卯四月碑文及書成而未刻今茲丙午八月

閑院宮載仁親王賜篆額乃使日下部東作書 台

名謹以刻之 赤松渡拜識

|

白字はネットで表示できない文字のため、意味あるいは形の似た漢字に置き換えた。越は手へんに越。

■は「取に似た文字の上にウかんむり」(「ワかんむりに取」なら「最」の異体字)

青字は、刻字がデフォルメされた字体のため読めないので推定。

文の途中に2文字の空白があるのは闕字(高貴な人の前に空白をあけて敬意を表する。)

(ほかにも誤読が多々あろうが、ご容赦)

明治癸卯=明治36年(1903)、丙午=明治39年(1906)

この碑文が「古今讃岐名勝図絵」(S51.11.20, 梶原藍水編, 歴史図書社)に載せられている。

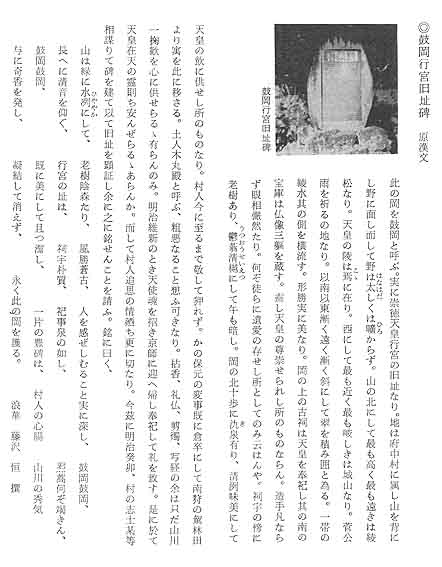

漢文を読む能力はありませんが、あえて読み下し文を作ると、次のようになろうか。

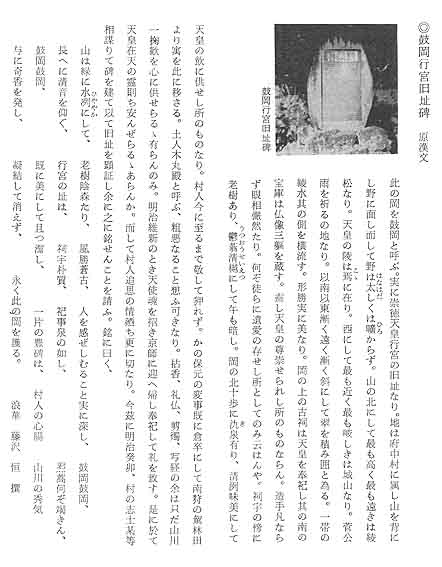

| 碑 文 (読み下し文) |

大勲位載仁親王篆額

鼓岡行宮旧址碑

この岡は鼓岡と呼ぶ。実は崇徳天皇行宮(あんぐう)の旧址なり。地は府中村に属し山を背に埜に面して、野は

太(はなは)だ曠(ひろ)からず。山の北にて最も高く最も遠きは綾松、天皇の陵在り。西にて最も近く最も峻しき

は城山、菅公祈雨の地。南により東により漸(ようや)く遠く漸く斜めにして積翠(=遠くに青くかすむ山など)圍(かこみ)を為す。一帯に綾水がその側を

横に流れ、形勝れ、実に美しい。岡の上の古い祠は天皇を祀り奉る。その南の宝庫には仏像三体を蔵す。蓋し

天皇が尊崇せらるは、造り手不凡、眼相厳然として、何ぞ徒(いたずら)に遺愛これに存せらると云うぞ。祠宇(宇=家、軒)の傍ら、老樹

鬱蓊(=さかんに茂り)清々しい木陰は午(ひる)暗い。岡の北十歩に氿泉(=側面から湧き出る泉)有り、清冽で味美しく、天皇の飲に供する所。村人今に

至り敬いて狎(あなど)らず。夫(そ)れ保元の変事既に倉卒(にわかであわただしい)。南狩(=天子の逃避)の駕、林田自(よ)り移りここに寓す。土人は

木丸殿と呼ぶ。粗悪想う可し。拈香(香をつまんで焚く)、礼仏、剪燭(ローソクの芯を切り)、写経の余り、只、山あり泉の一掬いを歓心に供えるのみ。

明治維新、天の使い、魂を招き京師に迎え帰り、祀り奉り、礼を致す。是に於いて、天皇在天の霊、

すなわち安んずる有らんか。而して村人の追思の情廼(すなわ)ち更に切なり。今茲(ここ)に明治癸卯(=明治36年)、村の志士某(なにがし)等相謀り、

碑を建て以って旧址を顕証す。余に之を銘するを請う。銘に曰く。

|

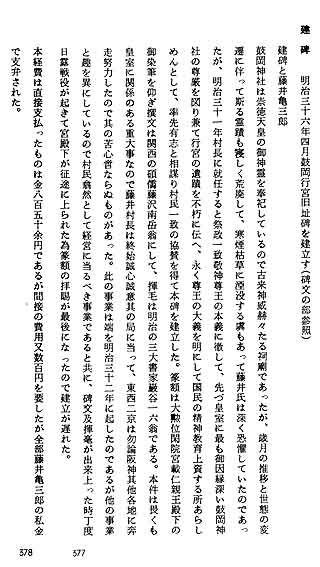

どこかにこの碑文の解説がないものかと捜していたらありました。

「府中村史」(S38.9.10, 元村長栗林三郎編集発行)より

「風声潮音」(市民文庫シリーズ21, H10.3.31, 桑田 明:編訳, 高松市図書館:発行)にもありました。

同上;解説文

また、この碑文と読み下し文がネットにも掲載されている。

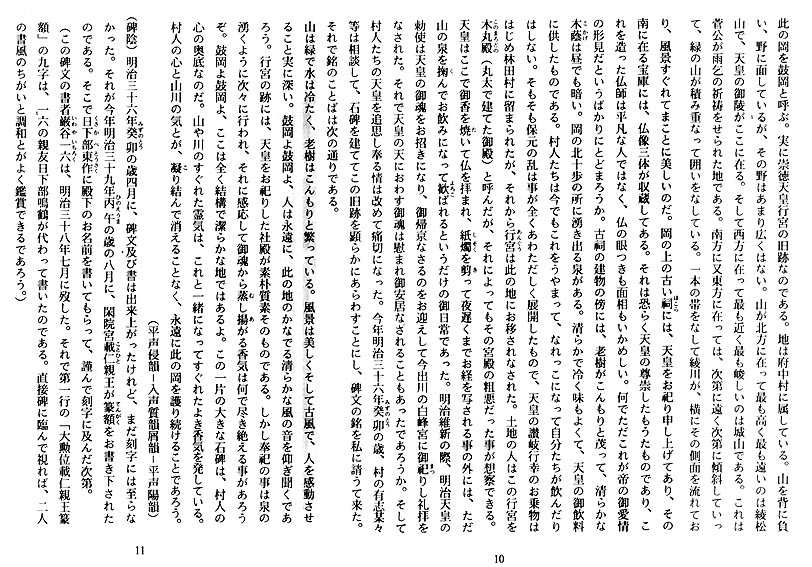

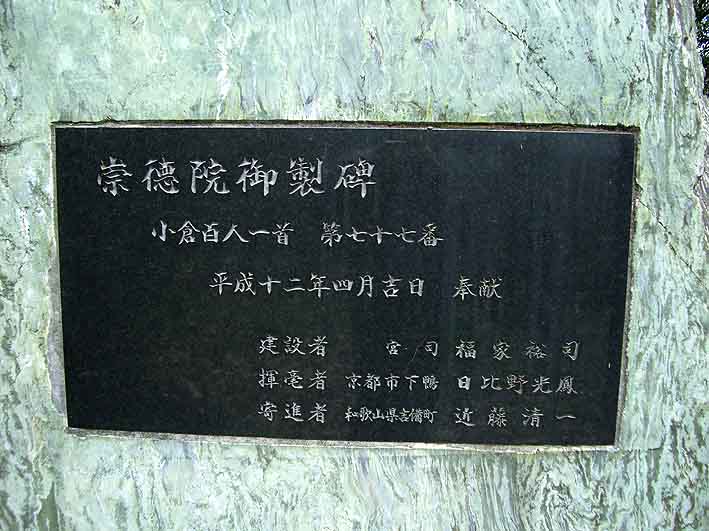

崇徳院 歌碑

説明板

歌碑 裏側

主基斎田賛歌

説明板

歌碑・史跡碑

歌碑・史跡碑 歌碑・史跡碑

歌碑・史跡碑