|

第18号 1999年3月

|

2月の半ば、某居酒屋において、やっとこさ念願の読書会を行うことができた。(詳細は特集記事に)

実は、「読書会をやろう!」という話はかなり前に出ていて、ちゃんと課題図書も決め、皆に読んでもらっていたのだが…あれはちょっと私が本のセレクトを間違えた。ネットに出すなら、やっぱSFだろう!と、思いっきり硬派の作品を選んでしまったのだ。ちなみに、その本とは『火星夜想曲』。

これほど読みづらいとは、選んだ私も気づかなかった。話自体はとてもいいのだが、サクサクといける本ではなかったのね。皆からのブーイングに会い、あえなく挫折というか保留に。つくづく、課題図書選びの難しさを思い知った。人に本を読ませるというのは、実にムズカシイ!好みもあるしね。

でも、皆で同じ本を読んで、ああだこうだと話すのは、非常に楽しかった!ハマりそう、これ。

![]()

『理由』☆☆☆(宮部みゆき、朝日新聞社)

今更紹介するまでもないけれど、直木賞受賞作。宮部みゆきにしてはかなり重たい作品である。

ある、豪華マンションで、一家4人が惨殺されるという殺人事件が起こる。物語は、この事件を、事件記者か何かがルポルタージュしてゆくといった文体で綴られる。つまりは事実の羅列や、関係者の証言といったものが、じわじわと事件の実態をあぶり出してゆくという書き方なのだ。

これは、かなり実験的で面白い。へええ、こういうミステリの書き方もあるんだなあという、目からウロコの驚き。これを、何の無理もなく書いてするすると読ませてしまう宮部みゆきは、やはりすごい。ホントにオールラウンドの作家だと思う。

この本の何が重いか。この事件にかかわる人々がすごいのだ。たったひとつの事件に、これほどまで多くの人間が関わっているのか!というくらい、たくさんの人間が物語に登場する。しかも、著者はこの人間ひとりひとりの事情(生活、生い立ち、生き方などなど)を、これでもかというほど丁寧に描写しているのだ。なんかもう、ここまで書くのか、宮部みゆき!と溜息が出るほどである。

その事情で最も際立って書かれるのが、「家族」という形である。実にさまざまなパターンの家族と、その悲喜劇が綴られるのだ。もちろん、被害者達も例外ではない。たたみかけるような描写を読んでいると、いったい「家族」とは何なのだろうか?と、考えずにはいられない。

「血」ゆえに、さまざまな葛藤が繰り広げられる、小さな集団。この重さ、深さを描いた小説だった。

『オルガニスト』☆☆☆(山之口洋、新潮社)

第10回日本ファンタジーノベル大賞、大賞受賞作。ちょっとミステリタッチにはしてあるが、実はこの話の主題は全くミステリというか謎解きではなかった。ミステリはほんの味付けに過ぎない。このストーリーのテーマは、「人はなんのために生きるのか?」ではなかろうか。

主人公は、テオというヴァイオリニスト。彼は9年前、自分の運転していた車が事故に会い、親友の才能あふれるオルガニスト、ヨーゼフに重傷を負わせてしまっていた。そんなある日、テオは、行方不明になっていたヨーゼフの再来ではと思わせるオルガニスト、ライニヒの存在を知る。やがて、だんだんとライニヒの正体が明らかになってくる。それは、音楽への一途な思いゆえの悲劇であった…。

話の設定的にはいろいろあるのだが、そういったディテールはまさにファンタジーノベルという感じ。古典的なオルガン音楽というモチーフと、SFっぽい設定がうまく合わさってるのが不思議な味。ちょっとあれこれ入れ過ぎの気もするかな?

『ルナ・ゲートの彼方』☆☆☆1/2(R・A・ハインライン、創元SF文庫)

ダイジマンお勧めの一冊。これは確かにSFだが、ワタクシ的にはどちらかというと一人の少年の成長物語である。と同時に、十五少年漂流記SF版でもある。SFで漂流記が読めるとは思わなかった。

主人公ロッドは、ハイスクールの生徒。彼は、「いきなり未知の惑星にほうりこまれ、そこで迎えが来るまでの10日間以下生き延びれば合格」というとんでもないテストを受けることを志願する。彼はある惑星に到着するが、何らかの事故が起きたのか、いつまでたっても迎えは来なかった…。

これは究極のサバイバル・ゲームであろう。しかし、ロッドは生き延びる為にありとあらゆる知恵と勇気を使って行動する。やがて、テストに参加したがはぐれていた仲間をひとりまたひとりと集め、社会が形成されてゆく。

しかし、彼らはまだまだ未熟なほんの少年である。衝突したり、仲間を統率することにつまづくのもしばしばである。この彼らの葛藤が実に素晴らしい。悩み、傷つき、それでも真摯に仲間を、自分達の未来を考えている。

ラストのどんでん返しには仰天。著者は残酷なまでに、この少年達の厳しいけれど夢のような生活に幕を下ろす。現実はこんなもんだよ、やっぱり君たちはまだまだほんの少年なのさ、とでもいいたげなラストである。出発前に比べれば、彼らはめざましく成長した。だからこそ、このどうにもならない現実的ラストは衝撃的で切ない。

『ピアノ・ソナタ』☆☆☆☆(S・J・ローザン、創元推理文庫)

前作「チャイナタウン」に続く2作目。このシリーズは、28歳の中国人女探偵リディアと、中年の白人男性探偵ビルのコンビが、1作ごとに主役を交代するという設定。今回はビルの方が主人公である。

舞台はニューヨーク、ブロンクス。老人ホームで警備員が殴り殺される事件が起き、ビルはかつての恩師から捜査を頼まれる。ビルは警備員のひとりとして老人ホームに潜り込み、調査を始めるが、やがて第2、第3の殺人が…。

まず、著者の文章が簡潔でいい。静かで、どこか温かく、近くの家から流れるピアノの音のように穏やかである。決してベタベタ甘ったるい文章ではなく、説明過剰でもない。読んでいて、非常に心地よい。ニューヨークの晩秋の描写などは、空気の匂いまで感じられるようだ。2人の探偵の微妙な関係も、べたついた表現ではなく、さらりと書いてるところに好感が持てる。

正義だけではやっていけない世間に対するやるせなさを描いているが、それと対照的に登場人物ひとりひとりは暖かく、優しい。細やかな気遣いに、著者の弱者に対する暖かいまなざしを感じ、救われる思いがする。

探偵コンビふたりの、微妙に恋愛感情の入り混じった、それでいてどこか距離を置いて互いを思いやるという関係もいい。

![]()

『NATURAL』①~(成田美名子、白泉社)

最近、めっきりコミックを読む量が減ってしまった。やはり、年齢的ギャップだろうか。特に学園ものなんてのは、今の自分と離れ過ぎてて、いいかげん卒業かな、という感もある。

が、その中にも例外はある。それが、この作品である。今や数少ない、次号を楽しみにしている連載のひとつである。

|

そもそも私は、ベタベタの学園恋愛漫画は苦手。アンタ達、他に考えることはないのか?と少々うんざりしてしまう。確かに恋は大事だが、それだけってのはなんだかねえ。

その点、成田美名子はちょっと違う。学園ものではあるが、彼女が描くのはもっと大きいものである。それは、人と人との繋がりだと思う。友情という言い方もあるが、そういう言葉でくくれない、もっと広い意味の、人と人の間に行き交う気持ち。こういう気持ちに年齢は関係ない。だから、なんの違和感もなく読めるのである。

絵も綺麗だし、さすが大御所。

![]()

安:いかがでした、皆さん?

I:某保険金詐欺事件がどうしても頭から離れなくて(笑)。

安:あれ、思いっきりネタバレだよねえ(笑)。

M:あれ知らなかったら「あの奥さんだったのね!」って驚きがあって、もっと楽しめたんだけど。

安:皆さん、どの辺りが一番怖かったですか?

E:ラストで、主人公は苗字でしか書いてないのに、犯人の方はずっと「菰田幸子」ってフルネームで書いてあるのが怖かった。あの名前が出てくるたび、「あ~、こわい!」って(笑)。

K:確かにあのシーンは怖かったけど、けっこう短かったから、私はそんなには。それより、犯人がなぜか鍵持ってて、主人公の部屋に勝手に入ってきちゃうとことか、怖かった。

M:私は、彼女の研究室で主人公が死体を見せられたところ。主人公が吐いちゃって、詳しく描写してないだけにかえって「えっ、どんな死体なの?」っていろいろ想像しちゃって、気になって(笑)。

K:自分で指噛み切っちゃったりとか、ああいうのが心理的に怖かった。

安:なんか気持ち悪いっていうか、生理的にやな感じなのね。

E:そうそう、虫の描写とかも嫌だった。

安:私はあの黒い家の匂いのシーンが印象的だったのと、やっぱラストだな。何かが追っかけてくるってのは、私よく夢に見たりするんで、すごく嫌なの。「ああ、あの雰囲気そのまんまだよ!」って。あのシーンがあるとは思わなかったから、びっくりした。解決したと思ってたのに、「うわ~、またか」みたいな。

M:妖怪菰田幸子(笑)。始め、行動とか感情が抑え気味だったのが、後半すごく執念深くて嫌。

K:あの保険の取立てのコワイ人が殺されるところは怖かったな。生きてる状態で解体されちゃったところ。殺し方が残虐で。

安:あんなの見せられたら、発狂するよね(笑)。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

安:架空じゃなくて、生身の人間のホラーっていうのが、ワタクシ的には新鮮でしたね。

K:『リング』とかは正統なホラーだよね。これこそホラーって感じ。これは、怪奇現象じゃないホラー。

E:『黒い家』は、もろ現実世界のホラーですよね。異世界じゃなくて。私は日頃、ホラーって読まないので、余計に怖かった。読み終わっても、「ああ、無事に解決して良かった」じゃないからそこがまた。またやっかいな客が来たところで終わってるじゃないですか。悪夢再び、みたいな。

I:20年前には書かれなかった話だろうね。昔はもっと素直な客が多かったんだろうけど、今はなんか歪んじゃってるのが多いから。

M:この主人公、たった一言で目つけられちゃうなんて、保険会社って嫌な商売って思った(笑)。

K:細部がリアルなホラーだよね。

安:そうか、作者は保険会社に勤務してたのね。

E:そうでなきゃ、こんなに詳しく書けないよね。

安:やっぱ働いてて、嫌な目にあったのかな。

K:とりあえず、保険会社には入りたくないな、と(笑)。

K:気になったのはあれだけ人格が破壊した犯人が、そこまで金に執着するかなってこと。だって家はボロいわけでしょ。贅沢三昧するでなし。

安:貯めてるのが好きな人っているじゃん。一種の貯金マニアだよ。

I:いるよね、貧乏暮ししてて、亡くなってみたら貯金残高がすごくあった人とか。

E:主人公も暗いよね。お兄さんのトラウマのせいもあるだろうけど。

M:よく、いい彼女がついたよね(笑)。

E:あの彼女の存在だけがこの話の唯一の救いだよね。こんなひどい目にあっても、「サイコパスなんかいない」なんて。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

E:私は文章があまり肌に合わなかったな。あまり主人公と同化して読めないというか。いろんなエピソードが出て来るんだけど、とってつけたような感じがして。

安:ネタを生かしきれてないという感じ?

一同:そうそう。

K:読ませるけど、詰めが甘いよね。細かいところが曖昧なまま終わってて、まだなんか歯の奥にはさまってる感じ。

安:雰囲気作りはうまいよね。あの、いや~な感じ。まだ、第二作目なんだよね、これ。まあ、これから頑張って下さいということで(笑)。

![]()

今月は読者リクエスト企画第2弾、「作家とイラスト」特集が実現だ!

映画を引き合いに出すまでもなく、SFにヴィジュアルな要素は欠かせない。多くの絵師がSF作品を彩ってきたが、中でも「この作家にこの画家あり」という、切っても切れない名コンビが存在する。

代表はやっぱり星新一=真鍋博で決まり。同じく和田誠という強力なラインも見逃し難いけど、ぼくは真鍋博こそが星新一のベストパートナーだと譲らないのダ。

真鍋博は早くから数多くのSFイラストを手掛けたほか、ハヤカワ文庫版アガサ・クリスティ表紙などで御記憶の方も多いだろう。シンプルで奇妙に図案化された、キラキラと楽しげで、どこか未来的印象を醸し出すイラスト…。主人公の名を記号にしてまで風俗描写を排除し、物語とアイデアの魅力で勝負することを自分に課した星新一の挑戦は、直線を多用した真鍋博の特異な画法を得て完成した、とさえ言えるのではないだろうか。

でも、単行本での二人のコンビは、意外にも第二短篇集『ようこそ地球さん』(新潮社1961年8月)からであって、最初の『人造美人』(同2月)の表紙は、らしくないけど「ショート・ミステリイ」との副題にはピッタリな、六浦光雄のものである。

|

|

ちなみにぼくのこの2冊は、新潮文庫版『宇宙のあいさつ』解説を担当している百目鬼恭三郎宛の、献呈署名本だったりします。

さて、皆さんも「絵で買う」という経験が、多分(きっと)おありでしょう。ぼくにもそんな行為に走ってしまった、忘れられない本があります。さあ、何でしょう?

刊行当時ぼくのバイブルだった『SFハンドブック』(早川書房編集部編ハヤカワ文庫SF1990年)の口絵ページで出会ったその絵のインパクトは、ガツン!と効いた。

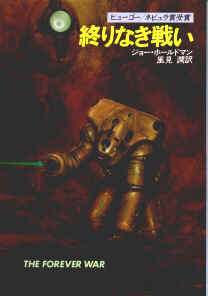

その本とはジョー・ホールドマン『終りなき戦い』(ハヤカワ文庫SF1985年)である。

|

何処とも知れぬ惑星上、パワード・スーツに身を包んだ瀕死の機動歩兵が、独り取り残され、傷ついた体は今にも崩れ落ちる寸前。だが、それでもなお一矢を報いる。残された命を放出するかのように…。そんなまさに泥沼の構図が、『終りなき戦い』という題名を劇的なまでに表現し尽くしていた。

ヒューゴー/ネビュラ賞ダブルクラウンとか、70年代版『宇宙の戦士』だとかの評価は後の話。加藤直之の表紙がぼくを動かしたのだ。

デビュー直後からSFアートのトップに踊り出た加藤直之は、現在も第一線で活躍を続け、ある意味でSF画を体現する存在と言えよう。メカ描写に優れた才能を示す一方、武部本一郎に私淑し、E・R・バローズや初期《グイン・サーガ》など、冒険小説系の画風もこなす幅の広さを併せ持つ。CGを駆使した近作は、貫禄の筆致で好み。

だが実のところ、ぼくは加藤直之の絵を“上手い”とは思わないのだ。仕事が多過ぎることもあるが、正直イタダケない出来の作品もまた、少なくない。それでも第一人者であり続けるのは何故だろうか?

理由は言うまでもないだろう。見る者に“ホンモノ”を感じさせるツボは、技術的ファクターなどものともせずに凌駕する、強固に構築された世界観にある。どんなに空想の翼を広げようとも、その裏打ちが、ぼくたちに確かな手応えを与えてくれるのだ。SFの心の琴線に触れる“ワンダー”として。

こんなに忙しくて時間がないというのに、またイケナイものに手を出してしまいました。その名は、「FFⅧ」(笑)。もはや、万年寝不足状態…。 (安田ママ)