草岡神社奉賛会顧問 菊 民夫記(2020.02.11)

- 1、神を祭る同殿共床の大嘗宮/2019.10.14

-

大嘗祭は、天皇が即位して、はじめて新穀をもって天神地祇を祭る儀式で、「書紀に天武2年12月(673年)の条」にはじめて『大嘗』

の語が見え、祭儀や建築は天武朝よりはるかにさかのぼると考えられている。大嘗祭の制度は貞観式、延喜式に見ることが

できる。中心となる祭場は『大嘗宮』と呼ばれ、祭りの7日前につくり5日間で完成し、祭りの終了後ただちに撤去されるの

が慣例となっている。天皇は大嘗宮の悠紀殿(ゆきでん)で夕、主基殿(すきでん)で朝の御饌(みけ)を神とともに食すること

から、天皇の御殿(大嘗宮)のなかで神を祭る「同殿共床」は、伊勢の地に大神の居所を定める前の古い姿が今もなを受け継

がれている。

大嘗祭は、天皇が即位して、はじめて新穀をもって天神地祇を祭る儀式で、「書紀に天武2年12月(673年)の条」にはじめて『大嘗』

の語が見え、祭儀や建築は天武朝よりはるかにさかのぼると考えられている。大嘗祭の制度は貞観式、延喜式に見ることが

できる。中心となる祭場は『大嘗宮』と呼ばれ、祭りの7日前につくり5日間で完成し、祭りの終了後ただちに撤去されるの

が慣例となっている。天皇は大嘗宮の悠紀殿(ゆきでん)で夕、主基殿(すきでん)で朝の御饌(みけ)を神とともに食すること

から、天皇の御殿(大嘗宮)のなかで神を祭る「同殿共床」は、伊勢の地に大神の居所を定める前の古い姿が今もなを受け継

がれている。

- 切妻妻入りの住吉造と類似する、大嘗宮の建築様式/2019.12.05

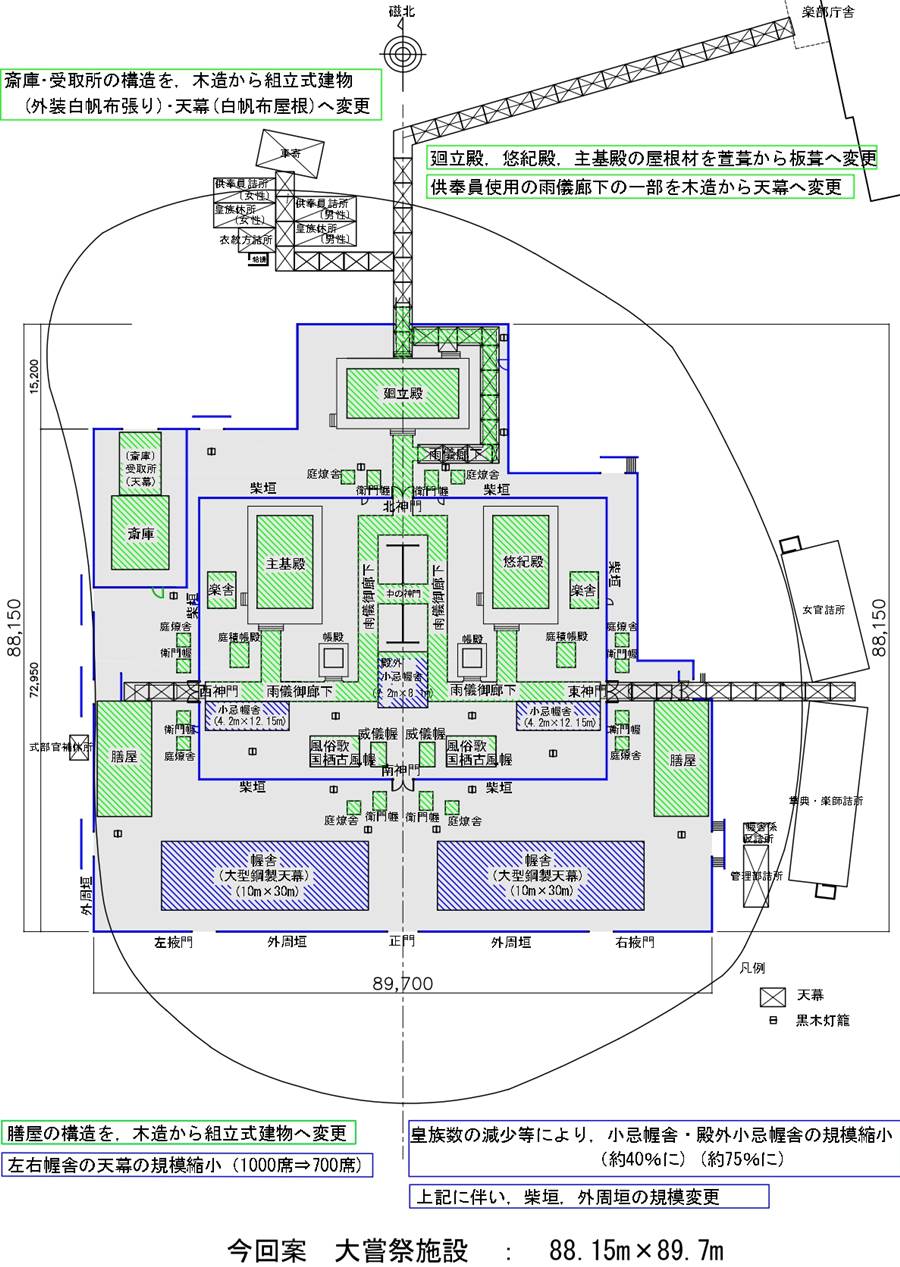

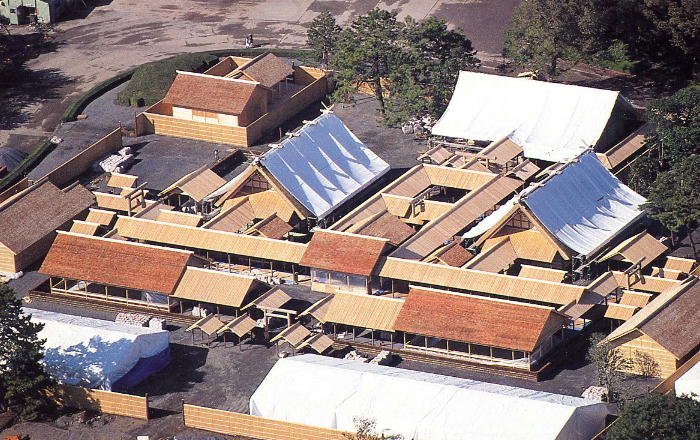

- 大嘗宮は東西214尺、南北150尺の広さで、周囲は柴垣がめぐり、中央南北に通路を設け、その南面の東に悠紀殿(ゆきでん)、 西に主基殿院(すきでん)を設け、建物はすべて左右対象系に配置されている。北面に膳屋(かしわでや)、臼屋(うすや)を設けて いる。正殿は皮付きの黒木(唐松)を組み立て、屋根は青草を葺いて間口二間・奥行五間切妻妻入りの建物。内部は二つに仕切られ 、奥三間が「室」、手前が二間の「室」。天井はむしろ張り、床は土間の上に束ねた草を置き、上に竹簀を敷き、その上に むしろを置いてつくられる。室の壁は草でつくり、その表裏にむしろを張る。堂の周囲は表が葦簾、裏がむしろ障子。堂と 室の境にはむしろ戸をつく布の幌(とばり)を掛ける。屋上には堅魚木八枝および千木を置く。

皇居大嘗宮一般参賀 2019.12.5(皇居にて菊民夫 撮影)

令和の大嘗宮施設

東京赤坂見附交番前にて即位パレードに参加/2019.11.10

2、年号は平成から令和へ 2019.5.1~

| 2019年1/月日 | 記 事 |

| 12.05 | 皇居の大嘗宮一般参観(11/21~12/8) 参観782,081人 |

| 11.22~23 | 親謁(しんえつ)の儀で伊勢神宮に報告祭(三種の神器) |

| 11.16~18 | 大饗の儀(天皇・皇后両陛下参列者と酒食を共にする)~出席289人 |

| 11.15 | 大嘗祭(暁)・主基殿供饌の儀 |

| 11.14 | 大嘗祭(夕)・悠紀殿供饌の儀(午後6時30分~9時15分) |

| 11.10 | 祝賀御列の儀 即位パレード4.6㎞に119,000人(皇居~赤坂御所) |

| 10.22~25,29,31 | 饗宴の儀~皇居にて外国元首招待(4回) |

| 10.22 | 即位礼正殿の儀(王座「高御座」にて)~各代表1999人参列 |

| 07.26~10.30 | 大嘗宮建設~清水建設、9億5700万円(予6割)で落札。24億4千万 |

| 05.13 | 斉田点定の儀(国郡卜定:亀の甲を焼いて占う) |

| 05.01 AM.11:30 | 即位後朝見の儀(令和に改元)~天皇として最初のお言葉 |

| 05.01 AM.00:00 | 剣璽等継承の儀(三種の神器の剣と勾玉・国璽・御璽を継承) |

| 04:30 | 退位礼正殿の儀(平成から令和へ)~三権の長にお言葉 |

| 04.01 | 令和の元号発表(菅官房長官 11:30) |

| 02.24 | 天皇陛下在位30年記念式典(午後2時~) |

| 2017年/月日 | 記 事 |

| 06.09 | 天皇陛下退位(83歳)の特例法案、閣議決定(3年以内) |

| 2016年/月日 | 記 事 |

| 07.14 | 天皇陛下「退位」の意向 |

天皇の皇族継承(紀元節 建国記念日:2月21日)

| 年月日 | 記 事 | 場 所 |

| 神武天皇4年 BC660.2.21 | 即位式(2/11)・大嘗祭(2/23) | 日本書紀(紀元節) |

| 天武天皇673 | 践祚即位式・大嘗祭 | 日本書紀 |

| 桓武天皇781 | 践祚式・即位式・大嘗祭 |

日本の天皇の皇族継承

| 年月日 | 記 事 | 場 所 |

| 明治4年 1871.11.17~18 | 大嘗祭・崩御(大喪の礼) | 皇居・吹上御苑 |

| 大正4年 1915.11.14~15 | 大嘗祭・崩御 悠紀(愛知)主基(香川) | 京都・崩御泉洞御所 |

| 昭和3年 1928.03.11~12 | 大嘗祭・崩御 悠紀(滋賀)主基(福岡) | 京都・泉洞御所 |

| 平成2年 1990.11.22~23 | 大嘗祭・崩御 悠紀(秋田)主基(大分) | 皇居・東御苑 |

| 令和2年 2019.11.14~15 | 大嘗祭・退位 悠紀(栃木)主基(京都) | 皇居・東御苑 |

- 3、千三百年の時を越えて守られてきた祭儀。

-

令和元年、11月14・15日に国の安寧と五穀豊穣を祈る儀式後、皇居 大嘗宮を拝見!

大嘗祭は、天皇が即位してのち、はじめて新穀をもって天神地祗を祭る儀式で、記紀から天武天皇の時(7世紀後半)以降 の可能性が大きいとされる。大嘗祭の祭場の中心となる大嘗宮の制度は古くは「貞観儀式」や「延喜式(神祇七・践祚大嘗祭の項)」に見ることができる。 大嘗祭は近代にいたるまで一部の中断はあったものの継続している祭儀であるが、その間に建物の形も若干変化している。 伊勢神宮も古いが、住吉大社も古い起源ををもつ神社である。奥行き4間、間口2間で切妻造り妻入で前後二室(内陣・外陣) から成り立ち、柱は掘立柱、堅魚木八枝、置千木が「住吉の形式」であり、神事の内容も住吉神社に酷似している。神と人が 同じ場所(内陣)で食事を共にする儀式が形式化して『住吉造り』に定着したと考えられている! 今回の大嘗宮は、千三百 年以上の伝統を変更し、生命力の高い「青茅」から板葺宮殿で斎行された。建設は清水建設が9億5700万円(予定価格15億42 00万円の6割)で一般競争入札で落札し受注した。

- 参考文献

- 古代の神社建築:稲垣 栄三著

- 大嘗祭-その本義と祭儀の次第:奥西 保著

- 大嘗祭の起こりと神社信仰:森田 勇造著

- 御即位及大嘗祭:赤堀 又次郎著

- 日本資料延喜式上(神祇七・践祚大嘗祭):虎尾 俊哉著

- 古事記:石井 正己著

【草岡神社奉賛会】

Copyright© Kiku tamio Office 2020