神格化した”神” 風神・雷神像 神格化した”神” 風神・雷神像 |

[年代] 鎌倉時代中期 建長~文永年間(1249~1274)

[法量] 桧寄せ木つくり 木造彩色 像高:風神112cm 雷神99.8㎝

[作者] 湛慶統括

[所蔵] 三十三間堂蔵

[解説] 風神・雷神像 国宝

インド最古の教聖典「リグ・ウエーダ」に登場する神で、自然現

象を”神格化”した原始的神。

風神は数頭立ての馬車で天を駆けて悪神を追い払い豊貴栄達を

授ける神。雷神は水神の神。仏教では仏法を守る役目で悪を懲

らしめ善を勧めて、風雨を整える。

(文:三十三間堂の公式ホームページより)

|

神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |

[年代] 江戸時代 17世紀

[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横154.5㎝ 縦169.8㎝

[作者] 俵屋宗達筆

[所蔵] 建仁寺蔵

[解説] 風神雷神図 国宝 雷神拡大

三十三間堂の風神雷神像や、江戸期になって、 「北野天神縁起絵」

(弘安本系)が流布をする。これらを抜き取って屏風にした俵屋宗達。

神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |

[年代] 江戸時代 18世紀

[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横181.8㎝ 縦164.5㎝

[作者] 尾形光琳筆

[所蔵] 東京国立博物館蔵

[解説] 風神・雷神屏風(光琳模写) 重文 雷神拡大

風神・雷神はもともと千手観音の眷属で、他の二十八部衆ととも

に尊崇された。これは宗達の最高傑作を光琳が模写したもの。

神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |

[年代] 江戸時代 文政3年(1820)頃

[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横170.2㎝ 縦170.7㎝

[作者] 酒井抱一筆

[所蔵] 出光美術館蔵

[解説] 風神・雷神屏風(酒井模写) 雷神拡大

風神・雷神はもともと千手観音の眷属で、他の二十八部衆ととも

に尊崇された。これは光琳の模写を酒井抱一が模写したもの。

神格化した”神” 風神・雷神図 神格化した”神” 風神・雷神図 |

[年代] 鎌倉時代 承久元年(1219)

[法量] 1幅、絹本着色、縦81cm・横41cm

[作者] 不詳

[所蔵] 北野天満宮蔵

[解説] 北野天神縁起絵巻(承久本) 清涼殿霹靂時平抜刀 雷神拡大

図は、清涼殿に壮絶な稲妻がたてつづけにおこり左大臣藤原時

平は独り太刀を抜いて天神となた菅公に睨みながら語りかける

場面である。

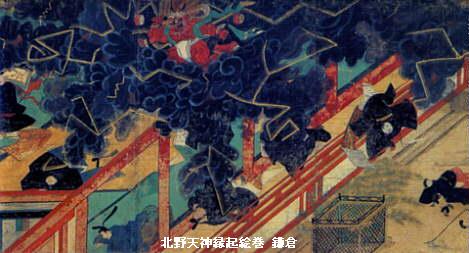

神格化した”神” 風神雷神図 神格化した”神” 風神雷神図 |

[年代] 近世初期

[法量]

[作者] 不詳

[所蔵] 京都府 常照皇寺蔵

[解説] 天神縁起絵巻 風神雷神図 雷神拡大

図は、右端の風神によって暴風雨が惹起きされ、お召しのかか

った尊意が洪水の中を禁裏へ急ぐ。風神雷神を一画面で描いた天

神縁起は他にもあったと思われる。宗達はこの種の絵巻物から着

眼したと考えられています。