|

式内社草岡神社 社号の旅

現在、所蔵しています草岡神社の由緒・書き上げ等の古文書はほとんどが明治五年に郷社に列せられ、のち県庁に報告されたもの

と思われます。

現在、所蔵しています草岡神社の由緒・書き上げ等の古文書はほとんどが明治五年に郷社に列せられ、のち県庁に報告されたもの

と思われます。

明治維新以後、神祇管領(平田神道)は王政復興思想から神社は国家の宗紀であるとして、神仏分離がおこなわれ、神に対して他

宗教や社格の関連等から”式内社”の関心に並々ならぬものがあったと思われます。国学や復古神道が盛んに論じられた江戸中期

から後期にかけて、加賀藩の”寺社改め”で、神号・社格・祭神・由来・神職の官位等の書き上げの根底には、寺社領の拝領地

(無税)の「隠田検地」が大きな目的であったと言われています。

江戸初期 加賀藩では慶安2年(1648)に寺社奉行所が設けられ、承応元年(1652)に改作法の実施に共ない、承応2年(1653)の加越

能式内等旧社記が書き上げられているのが奥書として現在残っているのが最古のものです。以降、新寺建立禁止令が布達され、神主に

も組合の編成を命じていることから、寺社は触頭によって把持され、神号・由来等が書き上げられ、寺社奉行所に提出されています。

寺社奉行所の寺院統制下で多くの難問が詮議され、草岡神社も例外ではありません。復古神道が盛んな折り、式内社の威厳が論

じられ、所在不明の式内社に対し神職は並々ならぬ申し立てをし、産土子もほんろうされてきことが加賀藩の古文書でみることが

できます。

史実の考証は現在も難しいのですが、加越能書籍一覧等(森田平次著:金沢市立玉川図書館近世史料館)の古文書を通して江戸初期まで遡る『加賀藩 越中國射水郡古明神村 鎮座 草岡神社』の神号ルーツの旅をします。

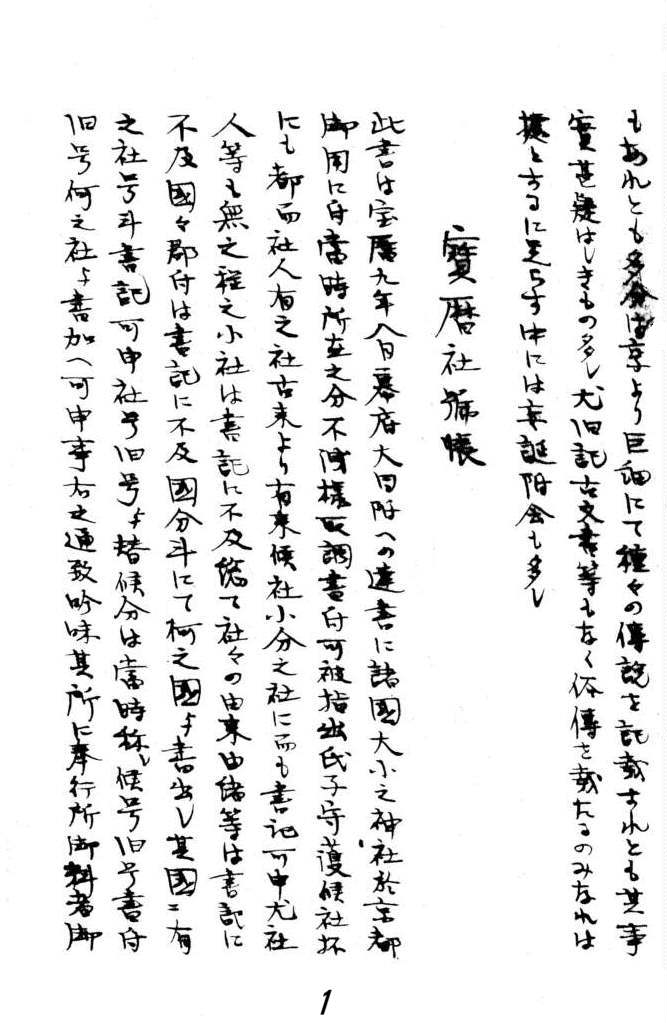

加越能書籍一覧の宝暦社号帳の部分:大正8年(1919)

江戸初期(1603~1699)

- 寛永十三年寺社改め 寛永13年(1636)

- 加賀藩、寺社奉行を設ける。 慶安元年(1648)

- 越中國式内等舊社記 奥書(前田侯爵家蔵本) 承応2年(1653)

- 延宝年中加越能寺社来歴(前田菩提書・公的寺社) 延宝2年(1674~75)

- 貞享寺社由緒書上(古社の触頭・触下兼勤社) 貞享2年(1685) 重要

貞享寺社由来

貞享寺社由緒書上

貞享御領国神社来歴

江戸中期(1700~1799)

- 正徳二年諸社調帳 正徳2年(1712)

- 三州寺号帳(内・神号帳越中分) ~享保年中(~1716)

- 三州式内神社尊名略記 延承4年(1747)

- 宝暦社号帳 宝暦10年(1760) 重要

- 越の下草(宮永正運著 流布本) 天明6年(1786)

- 天明社号帳 天明7年(1787)

江戸後期(1801~1867)

- 神社由来書上(文化3年五社等由来帳) 文化3年(1806)

- 加越能神社考草稿(内・越中能登神社考) 天保2年(1831)

- 三州式内神社考 写本 文政8年(1825)

- 文政社号帳 文政10年(1827)

- 加賀藩の神社調理 文政7年~文政13年(1830)

「神社号等調理方主附一件等」 文政13年(1830)

「文政十三年 社号御調理二付被為仰渡御条目」 文政13年(1830)

「文政寺社明細帳 抜録」 文政五年(1822)・文政七年(〆1824)

- 加越能神社考草稿(内・越中能登神社考) 天保2年(1831)

- 式内社論争を伝える 文政天保年間

加越能三州神号帳(内・越中神号帳) 文政10年(1827)以降

加越能三州地理志稿 天保元年(1830)

- 加越能三州神号帳 天保六年(1835)

明治元年(慶応四年)

- 「加越能三州寸州式内外之神社并御府即今崇敬社取調理書」 明治元年

|