清水港線は、静岡県の中都市の清水から、清水港沿いに三保まで延びていた路線。三保といえば三保の松原が有名。しかし清水港線は観光とは無縁な臨海鉄道で、運ぶものといえば貨物ばかり。人の輸送も貨物のついでと言わんばかり、一日わずか一往復の貨物列車に連結された客車によって運行されていた。いわゆる混合列車という形態だが、JR貨物と旅客会社が分離され、ましてや客車普通列車が無くなってしまった現在では考えられない姿だった。

一日一往復の混合列車。始発列車は最終列車などと言われ鉄道愛好者には人気があったが、1984年3月31日に廃止が決まった。勿論、乗りたかったが高校生で運動部に属していては乗る暇も無かった。3月の末、丁度、清水港線が廃止になる時、なんと三保で春合宿が組まれた。三保まで行って清水港線に乗れない・・・・。その悔しといったら!

そんな春休みの合宿直前。一日だけ休みがあって、これが本当にラストチャンス。高校生には痛い出費だが、朝一番の新幹線に乗って無理やり清水にやってきた(そうしないと一日一本の列車に乗れない)。東京の駅で「三保」までの切符を購入しようとしたら駅員が「そんな駅ない。清水港線なんて無い」などと言われたのが印象的。

清水港線の乗り場は、東海道本線の清水駅から少し離れている。まるで別線の駅のようで、ホームも盛り土の質素なもので列車が止まっていなければホームには見えないだろう。列車は混合列車の筈だったが、この日は客車のみ。おまけにお名残乗車の客が多く、普段着の清水港線とはかけはなれていたと思われる。最後部のデッキにぶら下がるように乗り込み(走行中でも開く手動ドア、最後部はドアもなくまるで展望台のようになっていた)流れ去る景色を眺める。列車はノロノロと港裏の倉庫の間を走る。その景色はまるで工場裏の引き込み線のようだ。海からの荷役設備もあったりする。ハイライトは巴川を渡る可動橋。漁船の妨げとならないように、列車が走らない時は線路が高く上がっている。列車は最徐行で鉄橋に入り、可動部分の継ぎ目では硬い振動があった。列車はのまま進み、巴川口駅に停車中に橋が上がってゆくのが遠く見えた。終点、三保は写真を撮る人や見物人で溢れ活気があった。貨物列車もまだ止まっていて、鉄道は生きていた。

春合宿。当然、清水港線どころではなかった。3月31日。私は先輩の試合を応援していた。その時、最終列車の汽笛が聞こえてきた。もう試合どころではなかった。しかし、下級生としてはグラウンドを離れる訳にはゆかなかった。汽笛の音は遠ざかり、そして聞こえなくなった。翌日、合宿場を少し抜け出し駅に行ってみた。数日前まで賑わっていた駅には人影はなく、広い貨物ヤードにも貨車の姿は無かった。

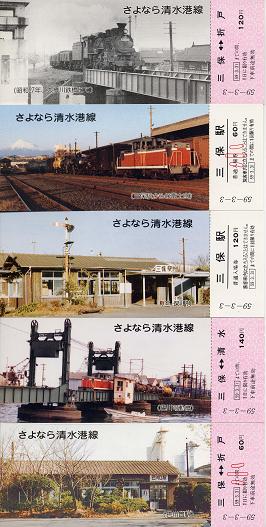

|

| 清水駅発車 |

|

| 荷役設備 |

|

| 路地裏のような駅 |

|

| 巴川可動橋 |

|

| 終点三保着 |

|

| 名残乗車で溢れる客 |

|

|

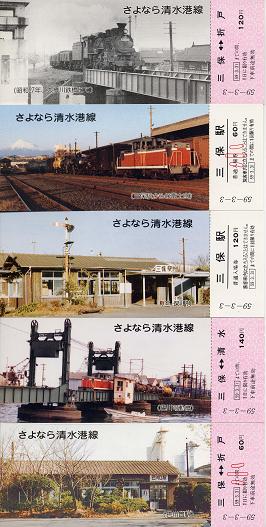

| 廃止前の三保駅 |

廃止後の三保駅 |

|

| 巴川可動橋(列車が走らない時) |

back