|

●高千穂線

|

延岡15時47分到着、次に乗る高千穂線は16時20分発だった。高千穂線は、今年の4月28日でJRから第三セクター鉄道になる。もともと湯前線と同じ第2次廃止対象路線で、廃止されるJRの路線を、地元の団体が引き取った形だ。現在7.5往復の列車も第三セクター後は、冷房付のレールバスが13往復も走るそうである。

それにしてもオンボロのディーゼルカーだ。昭和30年代(1950年代)の主力ディーゼルカーで、もう30年以上前の車両だ。少し前ならローカル線に行けば見ることが出来た車両だが、最近はすっかり影が薄くなった。それにしても汚い、JRに乗ってみて、どの車両も綺麗に整備されていたりアコモ改造によりリフレッシュ・グレードアップされた車両ばかり乗ってきたが、この3両は外装こそJR九州色になっているが、車内は国鉄時代のまま、そのまま朽ちて薄汚れている。網棚など、本物の網が使われている時代物だった。最低の整備しかされていないようだ。プレートを見ると昭和32年(1958年)製造とある。窓は、バス窓と呼ばれる窓が使われていて、上段の窓が楕円形をした固定窓になっている。昭和30年代のデザインだ。

高千穂線は景色の美しいローカル線として知られている。高千穂というのは、天照大神がお隠れになったという天の岩戸神社で知られている神話の里だ。その神話の里は高千穂峡のある山奥にある。山奥に向かうべく、列車は険しい渓谷をひたすら五ヶ瀬川に沿って走る。そして、高さ105mという日本一高い鉄橋もある。 延岡を出て2つ目の駅から、いよいよ五ヶ瀬川の渓流に出る。この終点まで2時間弱、ひたすらこの渓流を登って行くのだ。

現在なら、このような険しい渓谷は、トンネルでぶち抜きながら進むであろうが、昭和14年に開業した、まだトンネル技術も未熟な時代に作られた高千穂線は、狭い渓谷に張りつくように走り、逃げ場が無くなると、対岸に渡って走ったり、極力トンネルを避けるつくりになっている。その為、景色は最高。また、川を渡る事が多いので、当時のあらゆる技術を駆使して作られた橋が面白い。アーチ型の石橋もあれば、鉄橋もある。とにかく近代鉄道にはない魅力を持っているのだ。

日ノ影を出ると、今までのように、川に忠実に沿って‥‥なんて呑気な線路の引き方ではなくなる。川や地形とは無関係に、トンネルを掘って、目的地まで真っ直ぐ突き進む。おかげで景色の方はつまらなくなる。しかし、まだハイライトが待っている。

終点の2つ手前の深角を出ると、長いトンネルがある。それを抜けると、列車はいきなり空中に放り出される。これが日本一高い高千穂橋梁(鉄橋)だ。五ヶ瀬川の渓谷を横断する鉄橋だが、高さは川面から105mもある。勿論、最前部の展望席に座っていたが、本当に空中に飛び出した感じだった。普通、大きな鉄橋といえば鉄骨のトラスがあって視界の邪魔となるのだが、この高千穂橋梁のトラスは線路の下にあって列車からは見えない。勿論単線の線路、全く邪魔な構造物が無いので、窓から外を見下ろすと、真下に渓谷が見える。ちょっと高すぎて、渓谷の様子(水の色、岩の形)などはよく判らない。鉄橋から見下ろすというより、鳥になって下を見下ろしている感じだ。流石に、案内放送も入り、徐行運転もしてくれる。

|

| いわゆるバス窓と呼ばれていた車両 |

|

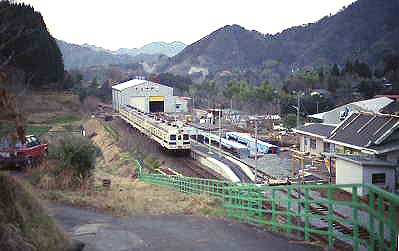

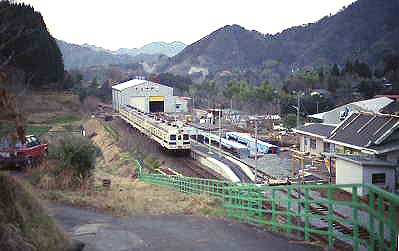

| 腕木式信号、手動式ポイント |

|

| アーチ型の石橋は古い鉄道の証 |

|

| いよいよ高千穂橋梁 |

|

| 真下の川を見ると眩暈が・・・ |

|

| 終点高千穂 |