昭和18年になると、一段と戦況が悪化し、学校生活にも戦争の影が濃くなっていった。

工業学校の職員の中にも応召されるものが出てきた。生徒も勉強の代わりに作業に動員される日が多くなってきた。後には予科練など、生徒が直接戦闘員として出ていくことさえ見られるようになり、学校、生徒とも暗いせつない時代に入っていった。

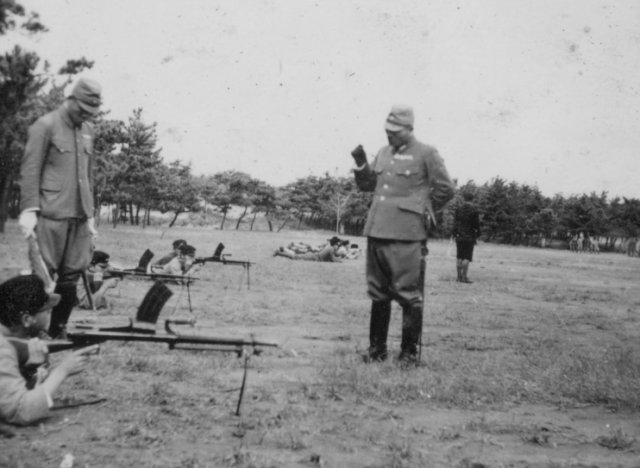

工業学校の査閲は昭和18年10月に実施された。

査閲は丸一日かけて行われ、学年ごとに分列行進や突撃など教練でやっていることを披露した。

|

|

査閲 4年生分隊 |

|

|

査閲 5年生小隊 |

|

|

査閲 |

|

|

査閲 査閲官の講評 |

以上、査閲の写真はいずれも 昭和18年(1943年)10月 渡辺 馨一郎 所蔵

最初の卒業式は講堂で厳かに行われ、大勢の来賓が招かれた。苦労も多かったが、振り返ってみると旧制のなかでは最も勉学の時間のとれた世代であった。

長岡工専(現新潟大学工学部)や米沢工専(現山形大学工学部)など専門学校に進学した数名を除いて、ほとんどが工場に就職した。軍需産業を中心に技術者払底の時期だったため、卒業生は引っ張りだこだった。

本来、新潟市民の絶大な期待と援助のもとで発足した工業学校であったが、卒業生は市の発展よりも軍備強化に力を尽くさねばならなかった。

このとき5年生は、全員を強制的に劣悪な寮に入れられた。生徒の中には自宅が寮と近くの者も少なくなく、中には目と鼻の先の者もいた。当初は寮に集めて、仕事が終わった後に少しでも授業をしようという意図があったらしく、実際に何回か講義も行われた。しかし重労働の後の夜間では、空腹の上に疲労と眠気でとても授業どころではなかった。、

特に化学科の生徒は、それまでは試験室などで分析関係の仕事をさせられていたのが、全く専門に関係がく、とりわけ重労働の鋳物などの現場へまわされ、あまりの不合理さに生徒がストライキ寸前までいったという話もある。

8月には3年生(第4回生)も動員の対象になり、化学科の5年生のとともに3年生全員が、名古屋の飛行機工場へ配属されることになった。3年生は、現在の中学3年生の年代にあたる。親元を離れた経験のないものがほとんどで、それも空襲の予想される地域へ行くのだから、父兄、家族の心配は並大抵でなかっただろう。

化学科の5年生がついていったのは、上級生による監督という意味もあったが、ストライキ騒ぎの後遺症の影響もあり、開放感、もの珍しさ、ヤケのまじった複雑な気持ちだったという。

しかし、なれない生活と慢性的な栄養不足のためか、体調をくずすものが相次いだ。9月には腸閉塞で、10月には虫垂炎が原因で化学科の3年生が一人ずつ病気で亡くなり、生徒たちの不安は更につのった。

昭和19年のくれ頃から空襲が激しくなってきた。最初のうちは校外にある工場が爆撃目標だったので、市街地の寮は音が聞こえるだけだったが、12月になると市街地が狙われるようになった。昭和20年になると、名古屋の市街地もたびたび空襲を受け、警報がひっきりなしに鳴らされるようになった。しょっちゅう避難していたためそのうちに慣れっこになり、警報がでてもめんどうくさがって寝たままにして、爆発音がしてからあわてて逃げだしていた。

そんな中で、5年生はとりあえず卒業ということで、3月18日夜に名古屋を出発したが、その4時間後の空襲で寮は全焼した。3年生はかうろじて近くの舞鶴公園に避難できたが、いっさいの所持品を失ってしまった。

焼け出された3年生は近くの寺で寝泊まりして通勤することになったが、着替えも風呂もなく、ついにはシラミまでわいて体力ががた落ちになり、いったん新潟に帰ることになった。

昭和20年4月、新3年生(第5回生)にも動員命令が下り、それぞれ卒業していった先輩の穴を埋めるような形で配属された。学校に残るのは1年生と2年生だけで、細々とその日暮ののような授業がつづけられていた。

卒業後、長岡工専、米沢工専など専門学校等に進学したものは、それぞれの学校が指定する工場で引き続き動員学徒として働いた。二回生、三回生は同時に卒業し、進学時に区別されなかったので、先輩、後輩が同級生なった例もあった。

進学するもの以外はみな就職が決まっていたが、敗戦(約4ヶ月後)を目前にして交通機関が混乱し、たいていが赴任するまで1〜2ヶ月もかかった。またせっかく行ってみたら、目的の工場が空襲でなくなっており、やむなく地元に戻って再就職したものも多かった。

3年生の動員先である新潟鉄工所は、信濃川を挟んで入舟町側と山の下側に分かれており、鉄工丸という小さな船が百人くらい乗れるはしけを引いて、両岸の連絡に当たっていた。

7月2日の午後5時、山の下に向かっていた船が蝕雷し、巨大な水柱があがってはしけは一瞬にして吹き飛んだ。

この日は蒲原祭りで帰路を急ぐ勤労動員の生徒や新潟鉄工所の職員が70人ほど乗っていた。艀に乗っていた工業学校生徒のうち、3年生7名が即死、1名が後日死亡という大惨事になった。

鉄工丸事件は、新潟の学徒動員の歴史の中でもっともいたましい出来事であった。

|

|

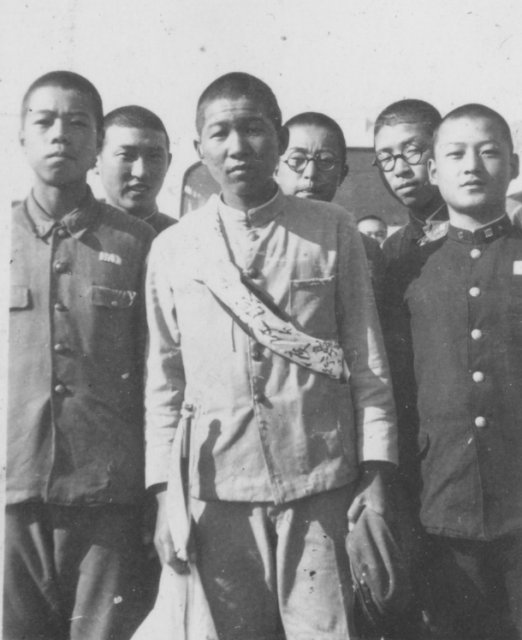

昭和18年(1943年)9月1日 渡辺 馨一郎 所蔵

まだ戦争も比較的余裕のあった時期だったので、まわりもびっくりした。彼は偵察機のパイロットになり、実戦にも参加して生還している。

|

|

昭和17年(1943年)5月30日 渡辺 馨一郎 所蔵

昭和18年末には、15名もの生徒が学校を去った。大部分が2回生で、以後続々と送り出される先駆けになった、

秋山校長は学校から強制的に生徒を送り出すことに批判的で、軍の圧力には終始抵抗し、志願するものを押さえる方が多かった。

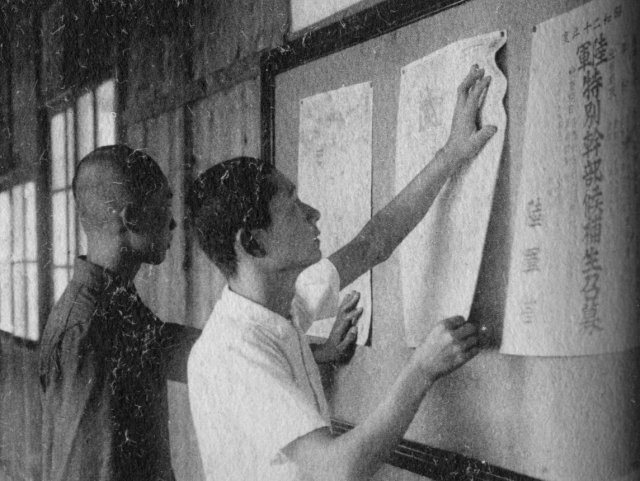

|

|

校内に掲示された陸軍特別幹部候補生を募集するポスター |

旧制第二回卒業アルバムより 渡辺 馨一郎 所蔵

8月21日に始業式が一応開かれ、とりあえず荒れた校舎の掃除や整理が始まった。校舎は昭和20年3月ころより、化学実習棟を陸軍第8軍航空技術研究所(8研−高空における体力保持、疲労回復剤の研究を行っていた)が使用していた。その引き上げ後に残された汚物廃品の臭いがいたるところにしみ込んでいて、いくら拭いてもとれなかった。しかし敗戦後、残された食料、器具と薬品はその後の極端な物資欠乏の中で一時かなり役に立った。

県立新潟工業高等学校三十年史

新潟歴史双書2「戦場としての新潟」