昭和20年9月10日になって、ようやく二学期の授業が開始された。、幸い工業関係の教科、敗戦後も直接的な影響を受けることも少なく、従来の教科書もノートもそのまま使うことができた。

戦災による工場の焼失、燃料、原材料の枯渇により、工業界はほとんどの生産がストップした。それでも昭和20年は本土決戦に備えた軍の蓄積した物資の放出、横流しで何とか過ごすことができたが、本当の混乱と欠乏は昭和21年になってからだった。

職員、生徒とも常に空きっ腹をかかえていた。グラウンドの半分が畑にされて、職員に割り当てられ、芋やカボチャの生産に懸命だった。冬には石炭不足でストーブが焚けず、「石炭休み」と称する特別な休みもあった。

いっさいの教材、学用品が不足した。

卒業したものの就職先もなく、先生が八方手を尽くして探しても、卒業式までに生徒の半分は就職先が決まっていなかった。

しかしこの苦難の時代に耐えて残った職員は、敗戦の混乱から立ち直ってゆく原動力になった。

昭和22年4月に新制中学が発足したが、準備が間に合わず、大部分が旧制の中学に間借りした。新潟工業にも5月に市立第一中学(現 関屋中学)がおかれた。

新潟工業は一年生が募集停止でいなかったので、2年生と3年生が新潟工業学校併設中学に移った。

昭和23年3月に旧制第五回卒業式が行われた。(大部分が旧制5年生で卒業したが、42名が残って新制高校3年生になった。)また、併設中学の3年生も卒業し、大部分は新制高校になった新潟工業へ進学した。

このときの校舎には新制高校3年生、2年生、1年生に加え、併設中学3年生、市立第一中学2年生、一年生というややこしい構成だった。

昭和24年3月に新制第一回、旧制第六回の卒業式が行われ、旧制は最後の卒業式であった。旧制第六回の卒業生は新制高校の2年生にあたるので、旧制5年間で卒業したものを除いた残りは進級して新制高校3年生になった。併設中学3年生も大部分が工業高校に進学し、ようやく併設が解消された。

|

|

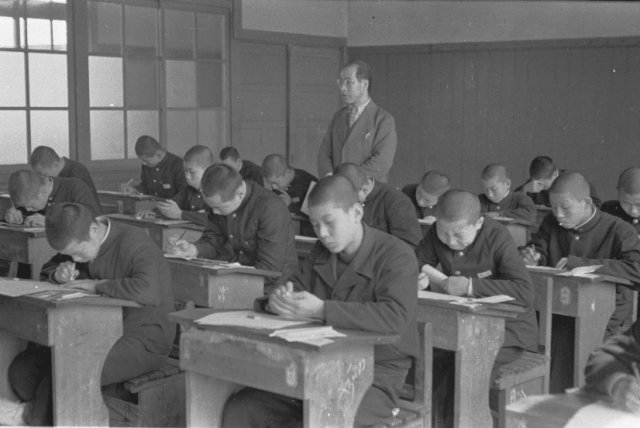

入試風景 |

昭和29年(1954年) 渡辺 馨一郎 撮影

|

|

建築科土木課関係の会合 |

昭和28年(1953年) 渡辺 馨一郎 撮影

このころは世の中がまだ混乱しており、先生の出入りがはげしく、先生の確保に校長はずいぶんと苦労したようだ。インフレで民間はどんどん給料があがるが、公務員は比較的低かった。卒業生の初任給が先生の給料よりも高くなり、給料が原因で民間へ流れた先生も多かったようだ。

そんな中で米沢工専を卒業後、秋山校長に打診をしたところ、承諾された。(当時は採用はほとんど校長の裁量だったようだ。)

|

|

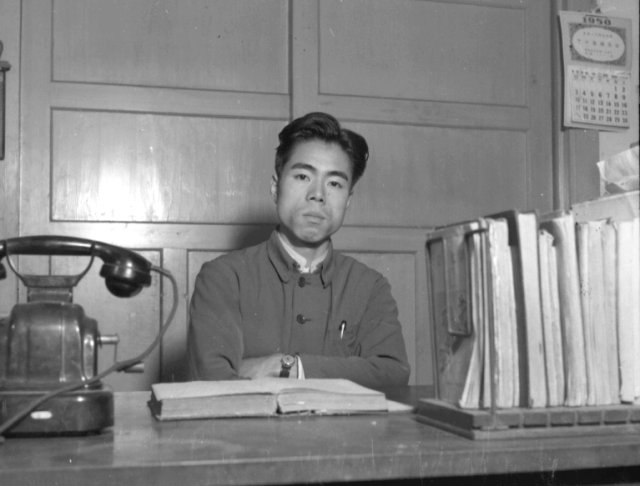

新潟工業高校職員室にて |

昭和25年(1950年)10月 渡辺 馨一郎 撮影

|

|

新潟工業高校を会場に開かれた全国工業高校校長総会 |

昭和27年(1952年) 渡辺 馨一郎 撮影

この2法の施行で新潟工業高校の実験設備は一新された。

さらに昭和30年には学校独自の学校設備拡充5カ年計画がたてられ、次々に各科の施設、設備を増強した。

|

|

土木科に設置された材料試験器 |

昭和29年(1954年) 渡辺 馨一郎 撮影

こうして学校の諸設備は一応充足され、戦前に比べて約2倍の面積に増大した。

|

|

第二次五カ年計画による増築 |

昭和38年(1963年)頃 渡辺 馨一郎 撮影

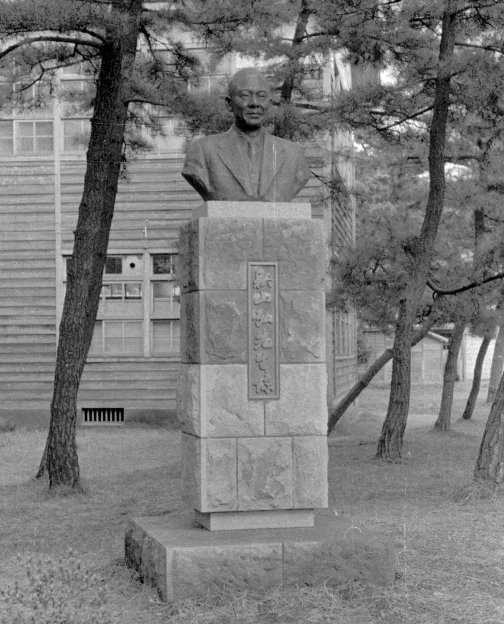

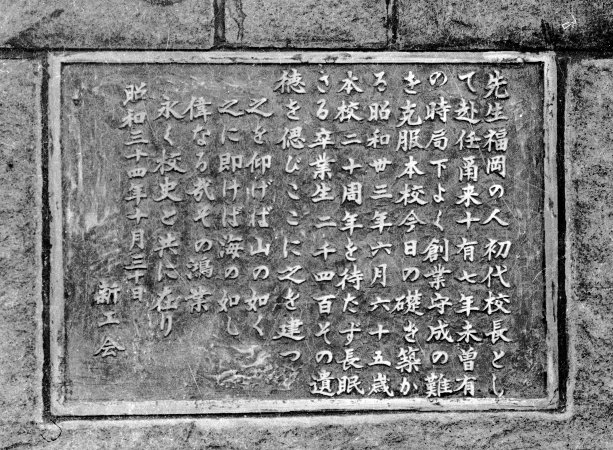

退職後も学校の近くに居をかまえられ、毎日のように学校を訪れて校庭をを散歩し、生徒のクラブ活動を笑顔で見守ってこられたが、わずか2年後の昭和33年6月、病魔に倒れ、不帰の客となられた。

その功績をたたえる胸像は、今も学校を見守っている。

|

創立20周年に建てられた秋山校長の胸像

銘板は若槻先生を中心とした機械科による自家製 |

|

昭和34年(1959年) 渡辺 馨一郎 撮影

県立新潟工業高等学校三十年史