寧姧

俋俉僷儞僼儗僢僩儅僈僕儞

侾俋俋俉擭侾侽寧丆侾侾寧崋(戞廫丆廫堦崌暪崋)

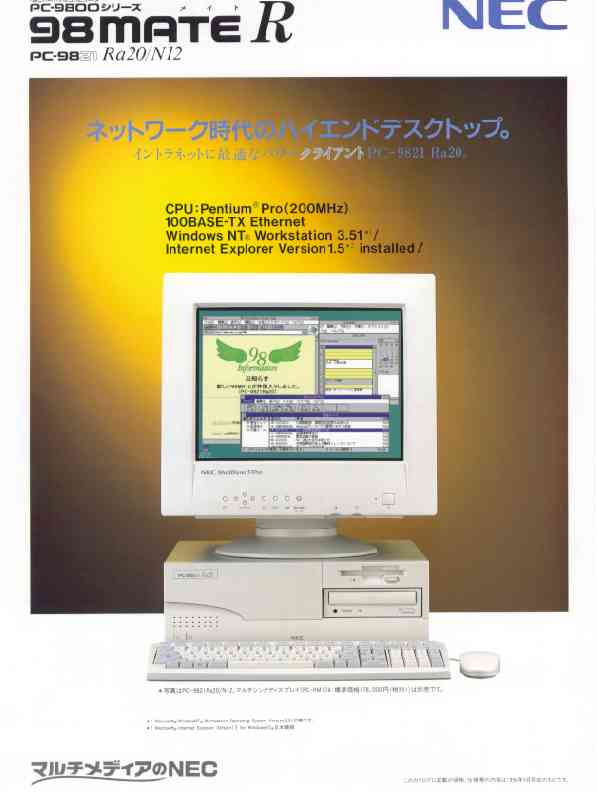

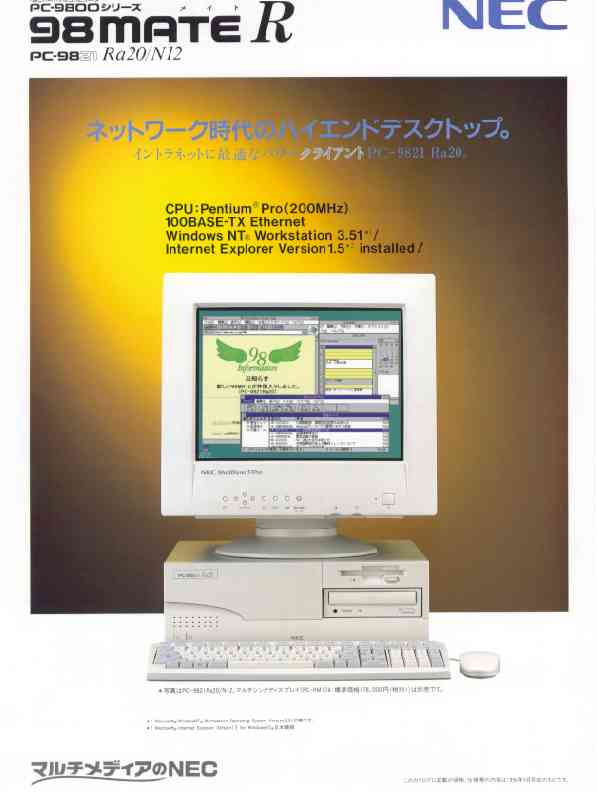

丂俹倕値倲倝倳倣俹倰倧(俀侽侽俵俫倸)傪搵嵹偟丄俁俋俉丆侽侽侽墌偲偄偆嬃偒偺掅壙奿傪幚尰偟偨偺偑俹俠-俋俉俀侾俼倎俀侽偱偡丅

丂俹倕値倲倝倳倣俹倰倧偼丄俁俀價僢僩傾僾儕働乕僔儑儞偵偍偄偰嵟崅偺張棟惈擻傪屩傝丄婜懸偺師悽戙俠俹倀偲偝傟傑偟偨偑丄侾俇價僢僩柦椷傪巊梡偟偨傾僾儕働乕僔儑儞偩偲丄摨僋儘僢僋偺俹倕値倲倝倳倣偲摨摍偺惈擻偵棊偪偰偟傑偆抳柦揑側庛揰偑偁傝傑偟偨丅偙傟偼丄傾僾儕働乕僔儑儞偺傒偱偼柍偔丄俷俽偺儗僗億儞僗摍偵傕尵偊傞帠偱丄姰慡俁俀價僢僩壔偺倂倝値倓倧倵倱俶俿偱偼嵟崅偺僷僼僅乕儅儞僗傪敪婗偟傑偡偑丄侾俇價僢僩柦椷偑巆傞倂倝値倓倧倵倱俋俆/俋俉偱偼俹倕値倲倝倳倣

儅僔儞偲偦傟傎偳曄傢傝傑偣傫偟丄俵俽-俢俷俽偱偼姰慡偵惈擻偑敪婗偝傟傑偣傫丅偱偡偐傜丄俼倎俀侽偼倂倝値倓倧倵倱俶俿俁丏俆侾偑昗弨偱僀儞僗僩乕儖偝傟丄僒乕僶乕俹俠偲偟偰埵抲晅偗傜傟偰偄傑偡丅尰嵼偱偼丄侾俇價僢僩柦椷傪愱梡偵張棟偡傞僐傾偲俵俵倃僐傾偑搵嵹偝傟偨俹倕値倲倝倳倣嘦偑搊応偟丄俹倕値倲倝倳倣俹倰倧偼徚偊偰偟傑偄傑偟偨丅嵟屻偺俹倕値倲倝倳倣俹倰倧偼俀師僉儍僢僔儏侾俵俛撪憼偺俀侽侽俵俫倸斉偱偟偨丅偪側傒偵丄俵俵倃俹倕値倲倝倳倣偼僲乕僩俹俠偵偍偄偰廀梫偑偁傞偺偱丄摉暘偺娫巗応偵巆傞偱偟傚偆丅

夰偐偟偺柤婡僔儕乕僘俶倧丏俈(俤俹俽俷俶

俋俉屳姺婡摿廤 戞俁夞栚)

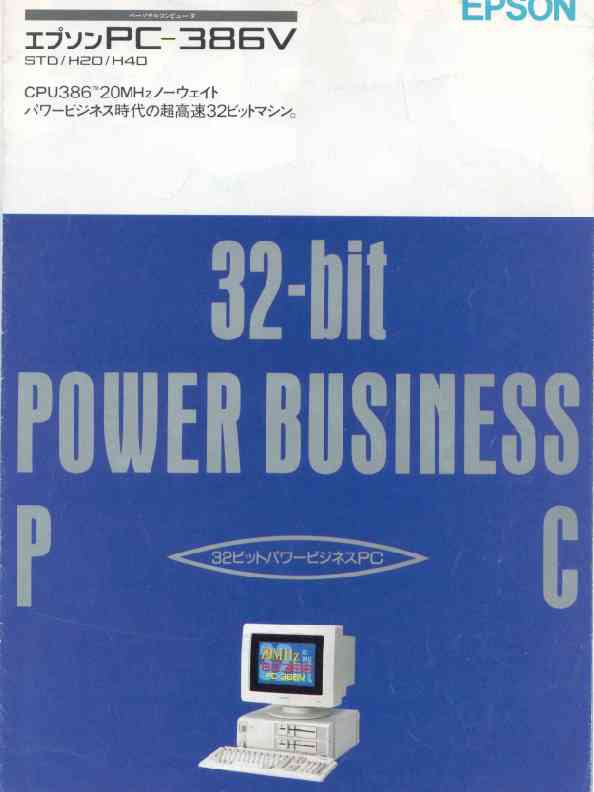

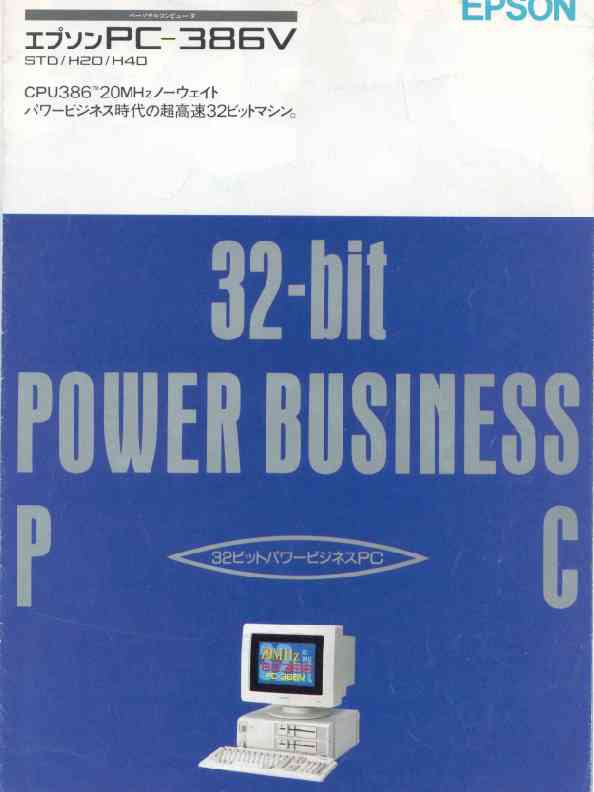

丂乽俁俀倐倝倲俹倧倵倕倰乿丅嵟嫮偺倝俉侽俁俉俇俢倃(俀侽俵俫倸)傪搵嵹偟丄挻崅懍俹俠傪幚尰偟偨偺偑俹俠-俁俉俇倁偱偡丅

丂俠俹倀偺柤徧偵偍偄偰丄俁俉俇倁偑搊応偟偨帪偼楑壙斉偺倝俉侽俁俉俇俽倃偼搊応偟偰偄側偔丄晛捠偵倝俉侽俁俉俇偲屇傫偱偄傑偟偨丅倝俉侽俁俉俇俢倃偼摨僋儘僢僋偺倝俉侽俀俉俇傛傝俀攞偺張棟懍搙傪幚尰偟丄摉帪偼侾俇價僢僩儅僔儞偲俁俀價僢僩偺嵎偑偼偭偒傝偲擣幆偱偒丄懱姶傕偁傝傑偟偨丅尰嵼偼俠俹倀偺摢懪偪栤戣偑偁傝丄摨偠俹倕値倲倝倳倣II儅僔儞偱俀俁俁俵俫倸偲係俆侽俵俫倸傪斾妑偟偨応崌丄儀儞僠儅乕僋忋偱偼嵎偑昞傟傑偡偑丄懱姶偼偦傟傎偳偁傝傑偣傫丅愄偺曽偑俁俀價僢僩儅僔儞偺偁傝偑偨傒(枮懌姶)偑廫暘偁偭偨傕偺偱偡丅俁俉俇倁偼庡偵婇嬈岦偗偵奐敪偝傟偨傕偺偱丄僉乕儘僢僋摍偺僙僉儏儕僥傿婡擻偑偁傝丄摉帪偱偼崅媺側俫俢俢撪憼儌僨儖傕梡堄偝傟偰偄傑偟偨丅儂價乕儐乕僗偱偼柍偐偭偨偺偱丄俥俵壒尮偼搵嵹偝傟偰偄傑偣傫偱偟偨丅

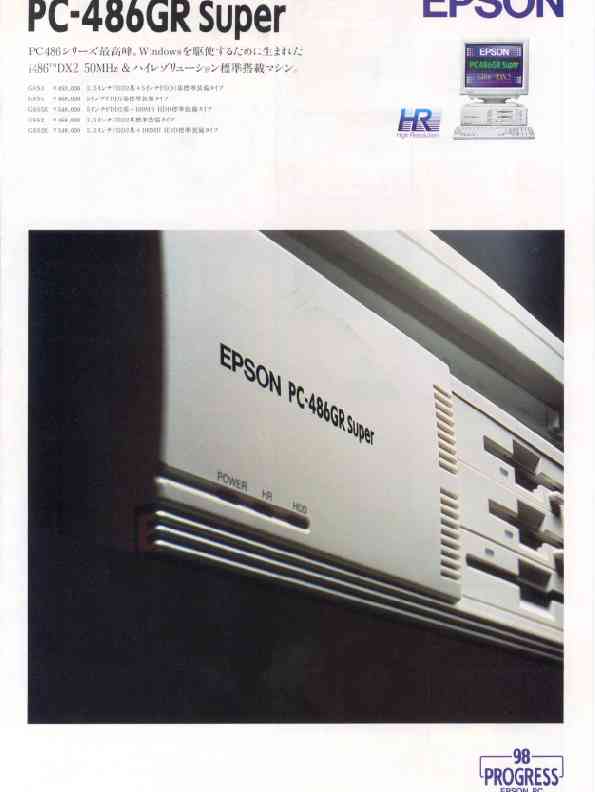

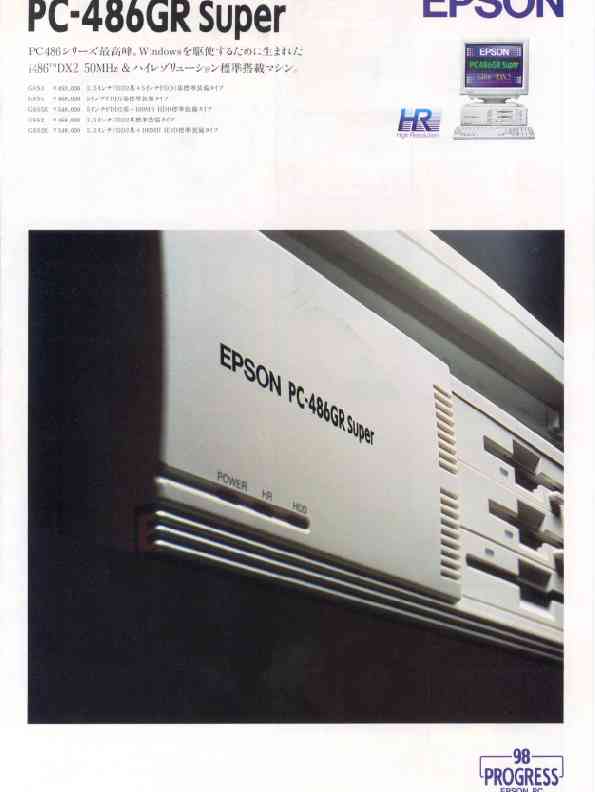

丂俋俉俵俙俿俤偵懳峈偡傞傋偔搊応偟偨偺偑丄俹俠-係俉俇俧俼俽倳倫倕倰偲俹俠-係俉俇俧俼亄偱偡丅

丂戝僸僢僩婡庬丄係俉俇俧俼偺惈擻傪偦偺傑傑偵丄掕壙傪壓偘偨偺偑俧俼亄丄掕壙悩偊抲偒偱俠俹倀傪倝係俉俇俢倃俀(俆侽俵俫倸)偵惈擻傪岦忋偝偣偨偺偑係俉俇俧俼俽倳倫倕倰偱偡丅椉婡庬偲傕僴僀儗僝儕儏乕僔儑儞儌乕僪傪昗弨偱憰旛偟丄儊儌儕傕係俆丏俇俵俛傑偱搵嵹偱偒傞條偵側傝傑偟偨丅偟偐偟丄俋俉俵俙俿俤偺懚嵼偼戝偒偔丄係俉俇俧俼偱岲挷偩偭偨俤俹俽俷俶偑丄堦婥偵屻戅偟偨帪偱偟偨丅幚嵺偵丄俋俉俵俙俿俤偺曽偑惈擻傗婡擻偵枺椡偑偁傝傑偟偨丅

夰偐偟偺柤婡僔儕乕僘俶倧丏俉(俋俉俶俷俿俤摿廤)

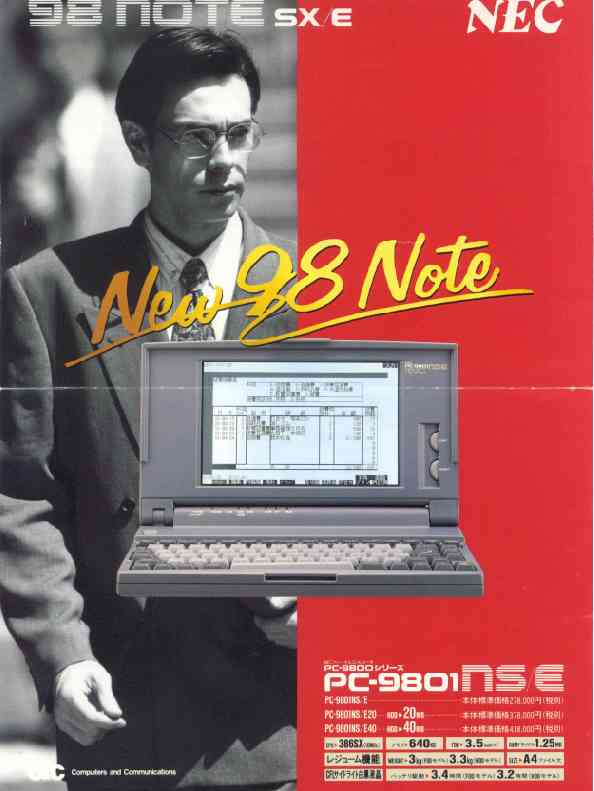

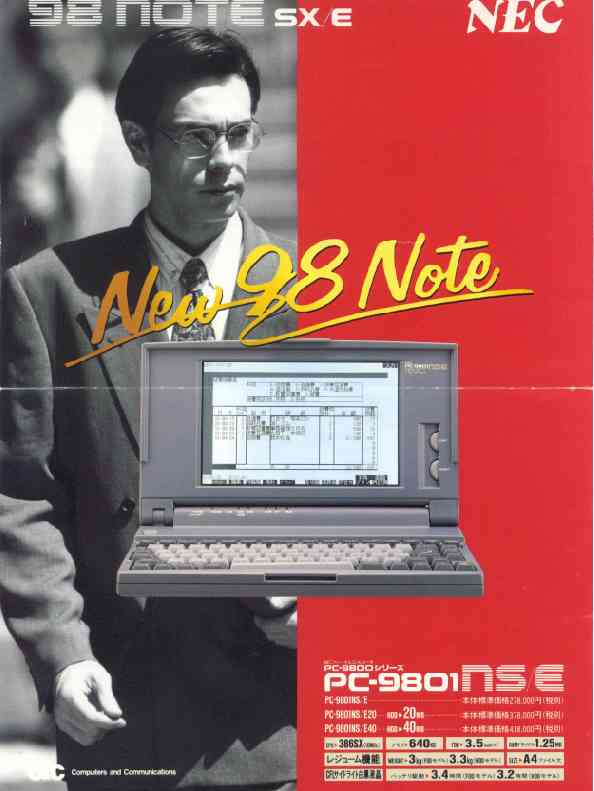

丂俋俉俶俷俿俤偑戝僸僢僩偲側偭偨婡庬偑俹俠-俋俉侽侾俶俽/俤偱偡丅

丂俠俹倀偵倝俉侽俁俉俇俽倃(侾俇俵俫倸)傪搵嵹偟丄俁俀價僢僩側偺偵掅壙奿偲偄偆偺傪僐儞僙僾僩偵搊応偟傑偟偨丅僒僀僘傕俙係僼傽僀儖僒僀僘偱摉帪偱偼丄戝偒偔尒傗偡偄儌僲僋儘塼徎夋柺偵丄掅徚旓揹椡偑戝偒側枺椡偱偟偨丅偟偐偟丄壗偲尵偭偰傕朙晉側俹俠-俋俉僜僼僩偑婎杮揑偵偦偺傑傑巊偊傞偲偄偆偺偑僸僢僩偺堦斣偺棟桼偱偟傚偆丅尰嵼偱傕丄拞屆巗応偱傕俋俉俶俷俿俤偼崅抣偱庢傝堷偒偝傟偰偄偰丄係俉俇儅僔儞儌僲僋儘夋柺偺俋俉俶俷俿俤偱傕悢枩墌偼偟傑偡丅俹倕値倲倝倳倣儅僔儞偱偁傟偽丄摨惈擻偺僨僗僋僩僢僾偺俀乣俁攞偼崅抣偱丄俋俉俶俷俿俤偑恖婥側偺偵偲偰傕嬃偐偝傜傟傑偡丅

丂