大ヒットの前作Cu10の後継機がPC-9821Cu13です。

値段を据え置きにし、Pentiumのクロックを100MHzから133MHzに上げる等、基本スペックの向上を図りましたが、この頃の、富士通のFM/V DeskPowerシリーズの絶好調な売れ行きに押され、CanBeシリーズは衰退の道を歩む事になりました。実際、DeskPowerより、CanBe(Cu13)の方が知名度は低いでしょう。

月刊

98パンフレットマガジン

1999年9月,10月号(第二十一,二十二合併号)

大ヒットの前作Cu10の後継機がPC-9821Cu13です。

値段を据え置きにし、Pentiumのクロックを100MHzから133MHzに上げる等、基本スペックの向上を図りましたが、この頃の、富士通のFM/V DeskPowerシリーズの絶好調な売れ行きに押され、CanBeシリーズは衰退の道を歩む事になりました。実際、DeskPowerより、CanBe(Cu13)の方が知名度は低いでしょう。

Cu13にタッチパネルを採用したのが、PC-9821Cu13/Tです。

一応、HDDの容量が1.2GBから1.6GBに増やされました。それ以外は特にスペックの変更はありません。CanBeシリーズの中で、最後に最もCanBeらしい機種でした。

懐かしの名機シリーズNo.12(98NOTE特集 第3回目)

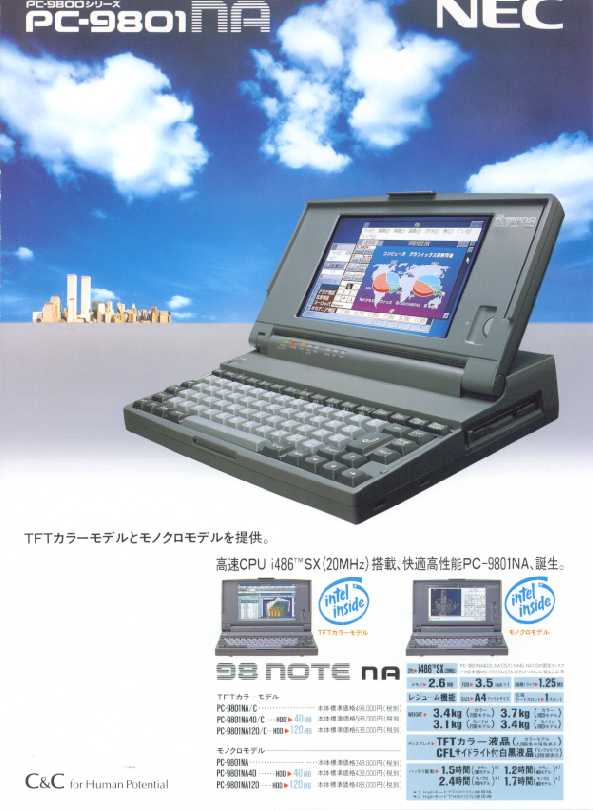

98NOTEシリーズで初めてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載したモデルがPC-9801NCで、CPUにi386SXを搭載していました。それを486CPU搭載に大幅にパワーUPして登場したのがPC-9801NAです。i486SX(20MHz)搭載、メモリは3.5MB搭載(RAMDISKの関係で100KBマイナス)していました。このスペックなら、DOS環境で十分な速度であり、一太郎Ver5を普通に使う事ができます。あえて「普通に」と表記したのは、一太郎Ver5は最も重いDOSソフトなので、「快適に」というレベルではi486DX2(66MHz)以上は欲しいからです。

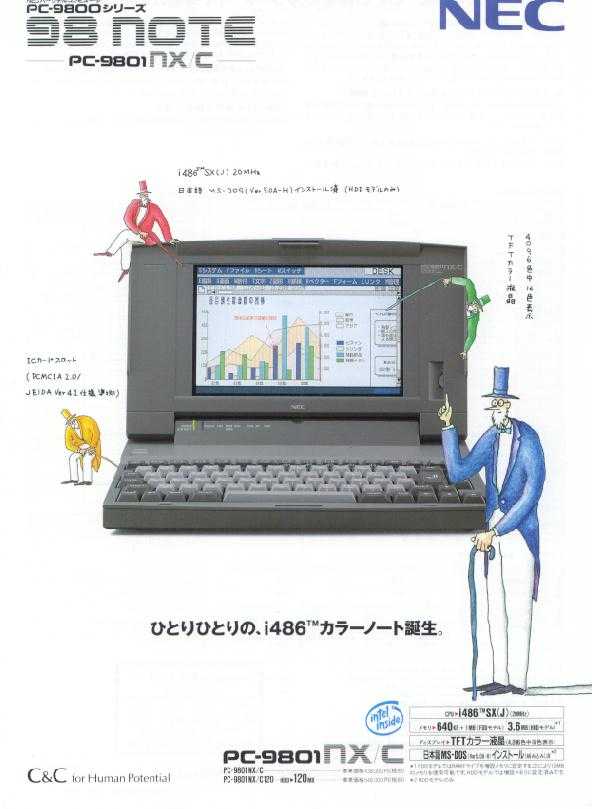

PC-9801NAは、通常のi486SXを搭載していたのに対し、PC-9801NX/Cは、省電力版のi486SX(J)20MHzを搭載しました。これにより、3/4に減らす事に成功しました。NAでは本体内蔵のバッテリのみでは、連続使用時間が30〜40分程度だったのが、NX/Cでは1時間を越えて使用する事ができました。当時としては画期的な事でした。

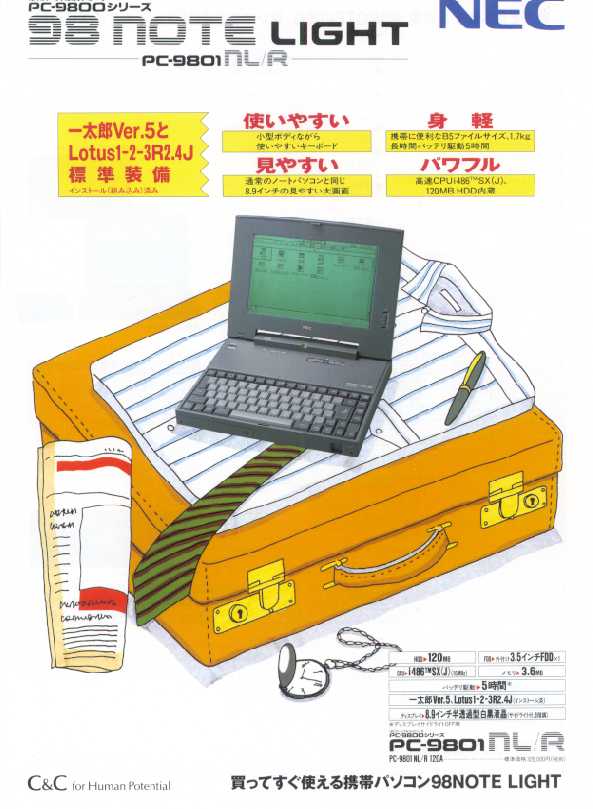

PC-9801NL/Rは、何といっても使用時間が最大5時間である事が特徴でしょう。CPUは、省電力に貢献するi486SX(J)16MHz、液晶ディスプレイは半透過型白黒液晶という携帯用ゲーム機に似たようなディスプレイを使用しました。確かに使用時間が長いのは大変ありがたい事ですが、液晶が見にくいのが逆に仇となって、それほどヒットはしませんでした。