月刊

98パンフレットマガジン

2003年1月,2月,3月号(第六十一,六十二,

六十三合併号:新春特大号)

懐かしの名機シリーズNo.33(98NOTE特集 第13回目)

98NOTEシリーズで初めてPentiumプロセッサを搭載したのが、PC-9821Na7です。

CPUはPentium75MHz、メモリは8MB、液晶は800×600ドットでハイカラー表示可能(640×480ドット時はフルカラー)な10.4インチTFT

、PCM音源など搭載し、Windows3.1を快適に動作させる事ができる当時としては高速な部類に入るスペックでした。但し、初めてPentium

プロセッサを搭載した98NOTEなので価格が690,000円〜と非常に高価となり、スタンダードモデルの倍近い価格設定でした。その為、廉価モデルとなるPC-9821Nxもラインナップされ、CPUがIntelDX4

(100MHz)、液晶が640×480ドットでフルカラー表示可能な10.1インチTFTにスペックダウンしている以外は同様のスペックでした。なお、このNa7が現在も親しまれている、NEC製ノートPCの愛称となる”Lavie”の先駆けモデル(次期ラインナップからLavieが登場)となりました。

98NOTE Lavie。現在も親しまれている、NEC製ノートPCの愛称となる”Lavie”が採用された始めてのラインナップです。

全モデルにPentiumプロセッサ75MHz以上、メモリ8MB以上、800×600ドットでハイカラー表示可能(640×480ドット時はフルカラー)なTFT液晶

、最下位モデル以外CDドライブ(2倍速以上)内蔵、Windows95プリインストール済と、Windows95が世間に登場した時にNECの主力ノートシリーズとなったものです。CPUとしてNa12はPentium120MHz、Na9はPentium90MHz、Na7はPentium75MHzをそれぞれ搭載していました。ここで余談ですが、これらのラインナップに搭載されたPentiumのクロック周波数ですが、なぜか100MHz版がラインナップされていません。ここでベースクロックに着目してみると

、Pentium120MHzと90MHzはベースクロック(FSB)が60MHz、Pentium75MHzは50MHzで、いずれもPentiumプロセッサで最高のベースクロック、及びPentium100MHzのベースクロックとなる66MHzではありませんでした。これにはちょっとした理由がありまして、当時、各PCメーカーはCPUに486シリーズを搭載したノートPCもまだ主力機種であり、新規開発も行っていました。その486シリーズでは最高のベースクロックは33MHz(デスクトップでは50MHz)で、技術レベルは33MHzが基本でした。それをPentiumプロセッサに対応させる為に33MHzから66MHzという倍のベースクロックに一気にUPさせるには技術的に非常に難しく(現在でも難しいと思います)、一旦50MHzや60MHzで妥協した(ワンステップ置いた)様です。特にデスクトップPCよりノートPCの方がマザーボードが小型で配線パターンも狭い為、ノイズや熱対策に最先端の技術力が必要なので、やむを得なかったと思います。

PC-9821Na7の廉価モデルがPC-9821Nb7です。

液晶に640×480ドットでフルカラー表示可能なもの(TFT、又はDSTN)が搭載されてた為、Na7の廉価モデルというよりNxをUPさせたものでした。なお、

今回のラインナップからNECでもDSTN液晶が採用され、今後しばらくの間は廉価モデル=DSTN液晶というのが定番となりました。ちなみに、”NECでも”と表現したのは、98互換機を製造していたEPSONは、NECより数年前からDSTN液晶を採用した

98互換機のノートPCをラインナップしていました。なお、Nb7登場時には既にEPSONは98互換機の製造(ラインナップ)を終了していました。

98NOTE Lavieシリーズの第2弾となるラインナップです。

Na13はPentium133MHz、Na12はPentium120MHz、Na9はPentium90MHzをそれぞれ搭載し、特にベースクロックが66MHzとなる133MHz版のPentium

プロセッサ搭載モデルが登場したのが注目でした。また、全モデルとも4倍速CDドライブが内蔵され、前ラインナップと比べHDDもより大容量化し、最上位機種には12.1インチTFT液晶が採用される等、より現在(2003年現在)のノートPCに近い形

(内蔵装備や液晶サイズ)が出来上がってきました。実際に、98ファンが収集している98NOTEで、コレクション目的のみではなく、現在でも通常使用(Windows98が快適に使用可能)が可能なモデルはこの頃からのものとなっています。

オペレーティングシステム特集(第4回目)

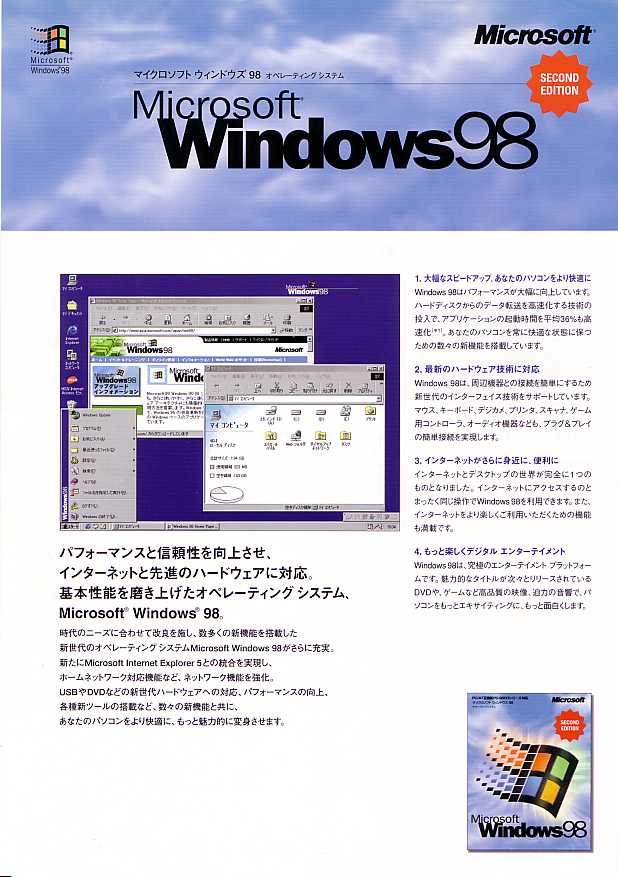

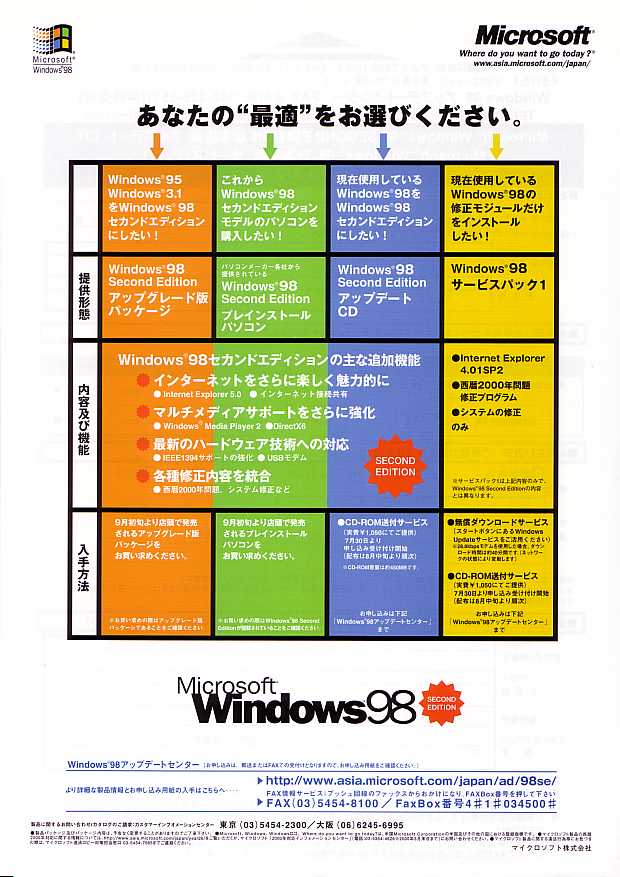

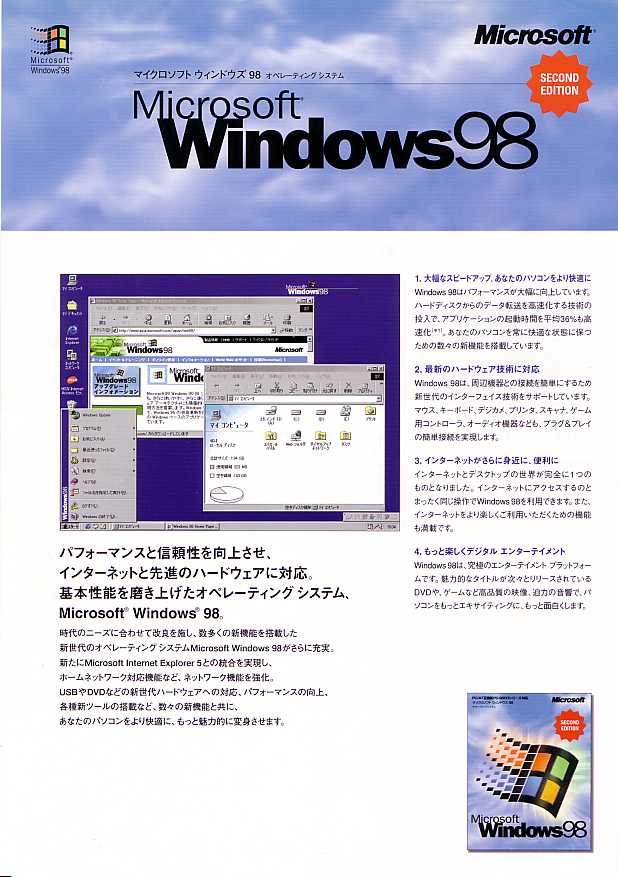

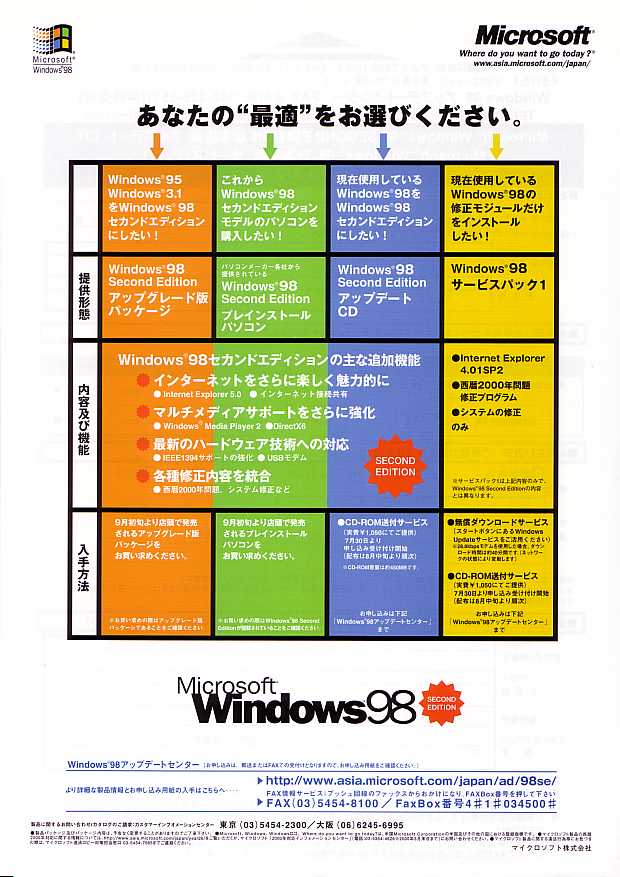

「Microsoft Windows 98 SECOND EDITION Operating System Version 4.1」です。

Windows98 SECOND EDITIONも、Windows98と同様にPC-9800シリーズ用が用意され、PC-98ユーザーにとって非常に重要(理由は98パンフレットマガジンのバックナンバー38をご覧下さい)なOSです。

また、Windows98 SECOND

EDITIONは、今までの修正モジュールを反映したバグフィックス版、IEEE1394(iLink)の正式サポート、IE5.0の標準搭載、DirectX6.1

の標準搭載など、Windows98のマイナーアップ版で、

IEEE1394(iLink)の正式サポートを除けば、Windows98に上記の内容をインストールすればSECOND

EDITIONと同等にする事が可能でした。

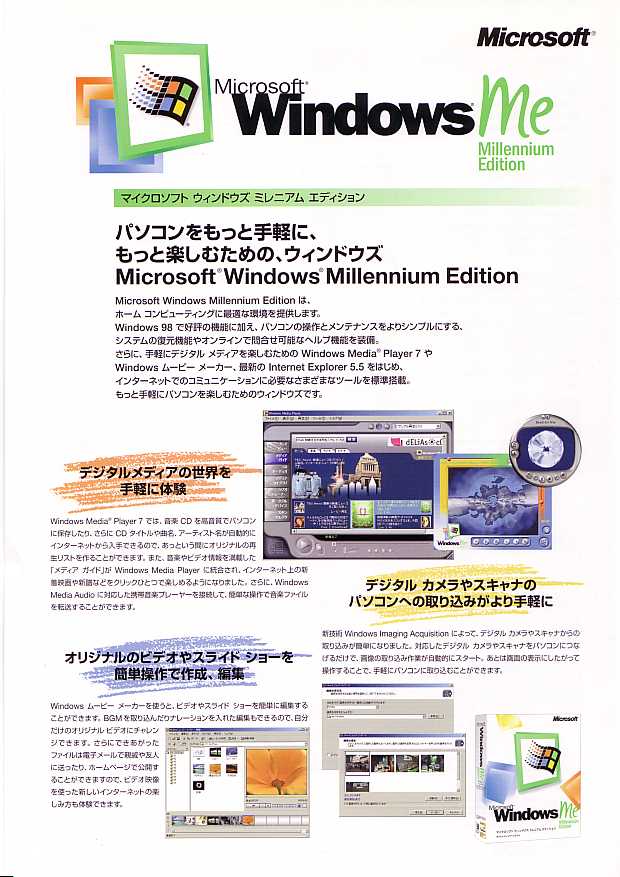

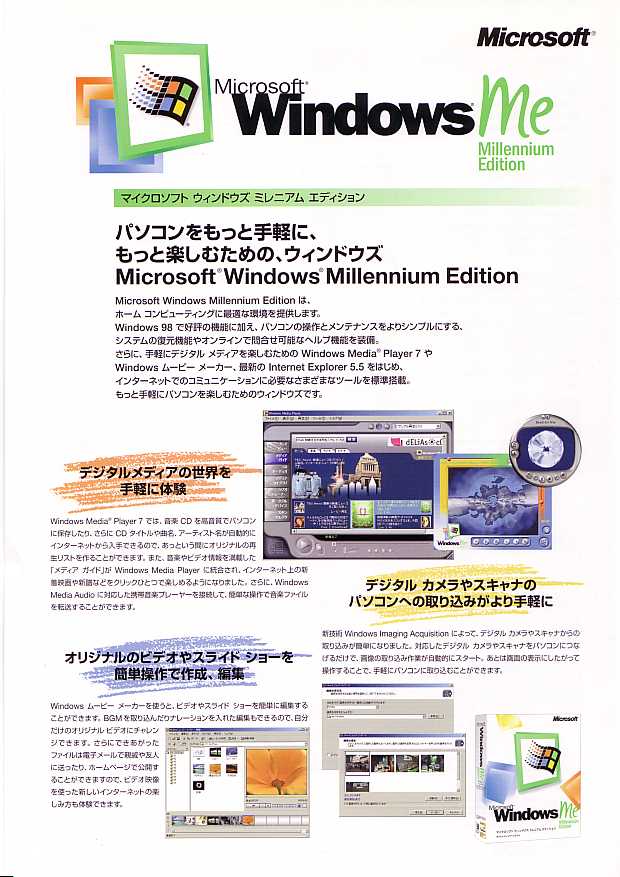

「Microsoft Windows Millennium Edition Operating System Version 4.9」です。

残念ながらMillennium EditionにはPC-9800シリーズ用は用意されず、PC-98ユーザーにとって

少々寂しい気持ちでしょうが、現在(2003年現在)のソフトウェアでWindowsMe以降が必要となるものはほぼ無いと言っても過言ではないですし、何よりもWindows2000が用意されているので特に問題にはなりません(理由は98パンフレットマガジンのバックナンバー38をご覧下さい)

でした。

Millennium

Editionはシステムファイルの保護機能、高速起動(FastBoot)の採用、Windowsムービーメーカーの搭載、IE5.5の標準搭載など、Windows98からWindows98SEへのバージョンアップと比較すれば、名称が変わってもおかしくない新Windowsと

一応?呼べるものでした。但し、カーネルが変更された訳ではない(従来からの16bitと32bitの混在カーネル)ので、開発当初は名称がWindows98

Third

Editionとなる可能性もあったそうです。ちなみに、システムファイルの保護機能や高速起動(FastBoot)がある為、Windows98SEをWindowsMeと同等にする事は難しい様です。