「改訂 津田町史」

「改訂 津田町史」

− 改訂津田町史編集委員会編(S44.9.15, 津田町教育委員会発行)より −

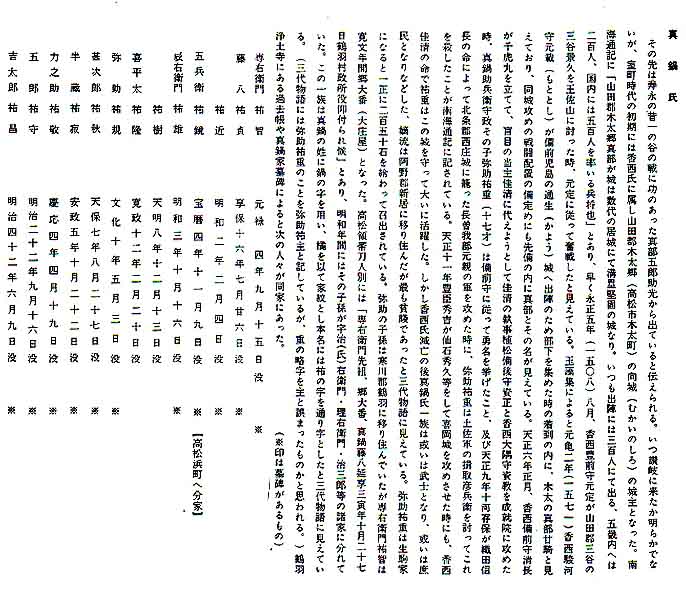

真鍋氏

その先は寿永の昔一の谷の戦に功のあった真部五郎助光から出ていると伝えられる。いつ讃岐に来たか明らかでないが、室町時代の初期には香西氏に属し山田郡木太郷(高松市木太町)の向城(むかいのしろ)の城主となった。南海通記に「山田郡木太郷真部が城は数代の居城にて溝塁堅固の城なり。いつも出陣には三百人にて出る、五畿内へは二百人、国内には五百人を率いる兵将也」とあり、早く永正五年(一五〇八)八月、香西豊前守元定が山田郡三谷の三谷景久を王佐山に討った時、元定に従って奮戦したと見えている。玉藻集によると元亀二年(一五七一)香西駿河守元載(もととし)が備前児島の通生(かよう)城へ出陣のため部下を集めた時の着到の内に、木太の真部廿騎と見えており、同城攻めの戦闘配置の備定めにも先備の内に真部とその名が見えている。天正六年正月、香西備前守清長が千虎丸を立てて、盲目の当主佳清に代えようとして佳清の執事植松備後守資正と香西大隅守資教を成就院に攻めた時、真鍋助兵衛守政その子弥助祐重(十七才)は備前守に従って勇名を挙げたこと、及び天正九年十河存保が織田信長の命によって北条郡西庄城に籠った長曽我部元親の軍を攻めた時に、弥助祐重は土佐軍の揖取彦兵衛を討ってこれを殺したことが南海通記に記されている。天正十一年豊臣秀吉が仙石秀久等をして喜岡城を攻めさせた時にも、香西

佳清の命で祐重はこの城を守って大いに活躍した。しかし香西氏滅亡の後真鍋氏一族は或いは武士となり、或いは庶民となりなどした、嫡流は阿野郡新居に移り住んだが最も貧賎であったと三代物語に見えている。弥助祐重は生駒家になると一正に二百五十石を給わって召出されている。弥助の子孫は寒川郡鶴羽に移り住んでいたが専右衛門祐智は寛文年間郷大番(大庄屋)となった。高松領帯刀人別には「専右衛門先祖、郷大番、真鍋藤八延享三寅年十月二十七日鶴羽村政所役仰付られ候」とあり、明和年間にはその子孫が宇治(氏)右衛門・

理右衛門・治三郎等の諸家に分れていた。この一族は真鍋の姓に鍋の字を用い、橘を以て家紋とし本名には祐の字を通り字としたと三代物語に見えている。(三代物語には弥助祐重のことを弥助祐主と記しているが、重の略字を主と誤まったものかと思われる。)鶴羽浄土寺にある過去帳や真鍋家墓碑によると次の人々が同家にあった。(※印は墓碑があるもの)

(注:上記の白字の部分はS34の「津田町史」同様、「弥助祐主」であっていると思われる。)

真鍋家と通し矢

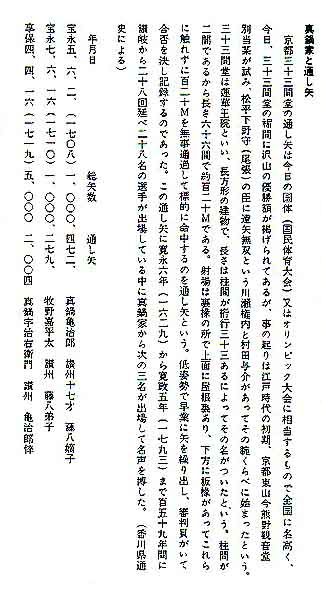

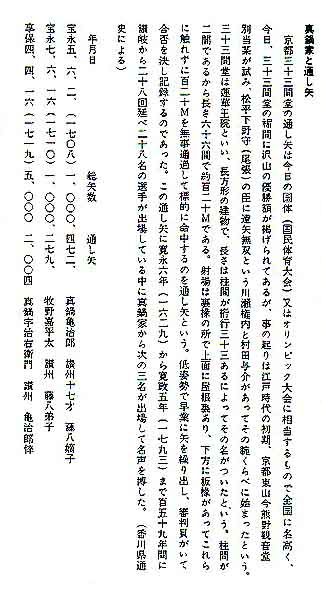

京都三十三間堂の通し矢は今日の国体(国民体育大会)又はオリンピック大会に相当するもので全国に名高く、今日、三十三間堂の?間に沢山の優勝額が掲げられてあるが、事の起りは江戸時代の初期、京都東山今熊野観音堂別当某が試み、松平下野守(尾張)の臣に遠矢無双という川瀬権内と村田与介があってその腕くらべに始まったという。三十三間堂は蓮華王院といい、長方形の建物で、長さは柱間が桁行三十三あるによってその名がついたという。柱間が二間であるから長さ六十六間で約百二十Mである。射場は裏椽の所で上面に屋根裏あり、下方に板椽があってこれらに触れずに百二十Mを無事通過して標的に命中するのを通し矢という。低姿勢で早業に矢を繰り出し、審判員がいて合否を決し記録するのであった。この通し矢に寛永六年(一六二九)から寛政五年(一七九三)まで百五十九年間に讃岐から二十八回延べ二十八名の選手が出場している中に真鍋家から次の三名が出場して名声を博した。(香川県通史による)

年月日 総矢数 通し矢

宝永五、六、 二、 (1708) 1,000、 472、 真鍋亀治郎 讃州十七才 藤八嫡子

宝永七、六、一六 (1710) 1,000、 279、 牧野嘉平太 讃州 藤八弟子

享保四、四、一六 (1719) 5,000 2,004 真鍋宇治右衛門 讃州 亀治郎倅

「改訂 津田町史」

「改訂 津田町史」