本講座へお申し込みありがとうございます。

この講座は、20世紀のアメリカで誕生し現在では世界中で聴かれ、演奏されている音楽芸術「ジャズ」について、特に1970年代以降の発展について代表的な録音資料を聴きながら解説していきたいと思います。全四回、計10時間の講座です。

まだ百年あまりの歴史しかない「若い」芸術ジャンルですがその歴史を見ると、1920年代には「ニューオリンズ・ジャズ、デキシー・ランド・ジャズ」と呼ばれる集団即興演奏を主体とするスタイルが確立され、1930年代には「スイング・ジャズ」と呼ばれる大編成のビッグ・バンドでアンサンブルと各楽器の即興ソロが流行しました。1940年代になると「ビ・バップ」(これ以降のスタイルは「モダン・ジャズ」という言い方をすることが多い)と呼ばれる複雑なリズム・旋律をもつスタイルが現れます。

1950年代になるとそれまでの成果が統合され、録音技術の向上もあって多くの素晴らしい演奏が録音されて現在でも繰り返し鑑賞することが出来ます(もちろん1920年代からジャズ演奏の録音は残っていますが)。

1960年代に入ると、最先端のジャズ演奏家たちは即興演奏の自由度を増してさらに高度な表現をすることを追求していきます。

つまり、1950年代までの即興演奏はもとの曲の和音進行に基づいたもので、和声の複雑な分解・再編成は極限まで試みつくされ、進歩的演奏家たちの間でなにか違う道はないかという模索が始まりました。

トランペットのマイルス・ディビスは1950年代に大きな成果を上げたコンボ(小編成のバンド)のメンバーを一新してテナー・サックスのジョン・コルトレーン、ピアノのビル・エバンスたちと、それまでの和声解釈と異なる現在「モード奏法」と呼ばれるやり方を完成させていき、 アルト・サックスのオーネット・コールマン、ピアノのセシル・テイラー、テナー・サックスのアルバート・アイラーたちは現代音楽からの刺激も受け、さらに自由な即興のやり方を試みていきました。

さて、1970年代のジャズはどう変化していったか考えてみると、1960年代までに「ジャズ」というカテゴリーで革新を続けてきた音楽はついにここでメロディーにおいてもリズムにおいても、そして即興の方法についても、次第に他のジャンルの音楽との垣根を越えて、いわば「トータル・ミュージック」と言うべきものに変わっていった、と言えると思います。

さらに言えば、「モダン・ジャズ」の歴史もここに一応の終了をみたと極言することも可能です(僕の敬愛する評論家・粟村政昭氏の見解)。

ただし、「ニューオリンズ・ジャズ」以降のスタイルのジャズは消滅したわけではなく、特に60年代までに「モダン・ジャズ」として完成されたスタイルを中心に現在世界中で演奏し続けられています。

本日は、1960年代末から1970年代の演奏から聴いていきます。特に、マイルス・ディビスと彼のバンドのメンバーだった演奏家たちの動向に注目してみましょう。

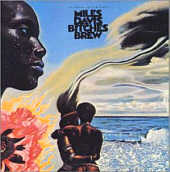

1. "Spanish Key" Miles Davis "Bitche's Brew'"1969

1960年代のマイルスのコンボは、マイルス(tp)ウエイン・ショーター(ts)ハービー・ハンコック(p)ロン・カーター(b)トニー・ウィリアムス(ds)というメンバーで、まさにモダン・ジャズの神髄ともいうべきすばらしいものでした。

しかし、1968年初頭からマイルスはさらに新しいステップに踏み出していきます。「リズム」の革新です。それまでもロック・リズムを取り入れたジャズはもちろんありましたがマイルスが目指したものは単なる「ロック調のジャズ」ではありません。4ビートのリズムを捨て、ロックやファンク、アフリカや各地の民族音楽などのリズムを取り入れた全く新しい音楽の創造です。

新しい探求に乗りだしたマイルスは、過渡的とも言える何枚かのスタジオ録音、ライブ録音の作品(それぞれ独立した素晴らしい作品であるのは確かです。現在でも少しずつ未発表だった録音が公開されつつあり、さらにマイルスの探求の軌跡が明らかになってきました)を発表したあと、1969年夏に録音された"Bitche's Brew"こそマイルスの試みの集大成であり、20世紀音楽史上に孤立する大傑作であると思います。

今日聴く"Spanish Key"は、複雑なリズムと短いリフが繰り返し現れる印象的な曲です。マイルス(tp)、ショーター(ss)、ベニー・モウピン(bcl)の3人の管楽器に、ジョー・ザヴィヌル、チック・コリア、ラリー・ヤングの3人のキーボード、ジョン・マクラフリン(g)、デイヴ・ホランド(b)、ハーヴェイ・ブルックス(elb)、ジャック・ディジョネット他4人のドラム・パーカッション奏者、という13人編成で演奏されています。

管楽器の3人以外の10人のリズム・セクションによる、複雑で即興性に富む、一種呪術的なリズムがなんとも素晴らしいと思います。

マイルスはこの後、小編成のバンドでライブやスタジオ録音を続けますが、方向性としてはウッド・ベースやキーボードによるフリー・ジャズ的な要素は排除していき、エレキ・ベース、ドラム、リズム・ギターによるファンク的なリズム・セクション中心の演奏を追求していくことになります。

マイルスの新しい音楽への追求の薫陶を受けた当時の若い最先端の演奏家たちは、競うように新しい作品を生み出していきました。まずはプラハ出身のベーシスト、ミロスラフ・ヴィトウスの作品から聴いてみましょう。

ヴィトウスはマイルスとの正規録音は残していませんが短期間マイルス・バンドに在籍した経験もあります。ジョー・ヘンダーソンのテナーに、マイルス・バンド出身の三人、ジョン・マクラフリン(g)ハービー・ハンコック(p)ジャック・ディジョネット(ds)の演奏は、当時のジャズ・ファンにものすごい衝撃を与えました。

自由で、荒々しいほどに刺激的なリズム、特にギターのマクラフリンの作り出す危険なほどに刺激的な雰囲気とヴィトウスのウッド・ベースとディジョネットのドラムの絡んでいく強力なグルーブ感が新鮮です。

1970年、ヴィトウスはマイルス・バンドをやめたウエイン・ショーター、ジョー・ザヴィヌルと恒久的なバンド「ウエザー・リポート」を結成し、ショーター(ss,ts)ザヴィヌル(p.key)ヴィトウス(b)にアイアート・モレイラを含む3人のドラム、パーカッション奏者を加えた編成でスタートしました。

ヴィトウスは数年後に脱退し、彼のウッド・ベースの醸し出していたフリー・ジャズ的要素はウエザー・リポートのサウンドから次第に消えていきます。

一方、マイルス・バンドの後にデイブ・ホランドと共にフリー・ジャズのバンド「サークル」を率いていたチック・コリアは1972年、突如この「リターン・トゥ・フォーエバー」を発表してジャズ・ファンを驚かせました。

このレコードは大ヒットして、当時のジャズ喫茶はどこへ行っても印象的なカモメのジャケットが飾られていました。フリー・ジャズに思い入れのあるジャズ・ファン(僕も・・)はチックは何でコマーシャルな音楽に転向したんだ!と、とまどいの感もありましたが、今聴くと、このレコード、この「ラ・フェスタ」以外は結構フリー・ジャズ的な要素をかなり含んでいることがわかります。

メンバーはチックのエレキ・ピアノにジョー・ファレル(fl,ss)スタンレイ・クラーク(b)フローラ・プリム(vo.perc,)アイアート・モレイラ(ds)です。この速いワルツの曲はラテン系の雰囲気が新鮮です。ベースのスタンレイ・クラークはウッド・ベースの名手にしては珍しくエレキ・ベースも巧みで、数年後にはエレベ中心に演奏活動をするようになります。

次にマイルス・バンドでキーボードを担当していたキース・ジャレットが、マイルス・バンドのヨーロッパ・ツアーの合間にオスロで録音したピアノ・ソロ・アルバムを聴きましょう。

同時期にピアノ・ソロの素晴らしいレコードが相次いで発表され、ちょっとしたブームになりました。(チック・コリアの「ピアノ・インプロビゼーションvol.1」、ポール・ブレイの「オープン・トゥ・ラブ」、ダラー・ブランドの「アフリカン・ピアノ」など)この「フェイシング・ユー」は後に彼のカルテットやトリオ、そしてソロ・コンサートに見いだせる、キースのエッセンスとも言うべき要素が聴ける、非常に面白いものです。

アルバムの冒頭に収録されているこの曲は、親しみやすいテーマ・メロディに続いて即興的にどんどん曲想が展開していき、ゴスペル調のリズミックなパターンで最高潮に達します。

さて、70年代のジャズのもう一つの面に「古き良きジャズの復活」という点も見逃せません。

これには小規模だけれど個性的なレコード会社の活躍が多くみられたことと関連していると思います。それまでアメリカの大手レコード会社中心だったジャズレコード制作が世界各地のマイナー・レーベルで積極的に行われるようになりました。

先ほどのキースたちのピアノ・ソロはドイツのECMレコードの制作ですし、やはりドイツのENJAレコードはアメリカの往年のジャズの巨匠から世界中のフリー・ジャズの演奏家まで広くカバーし、デンマークのSTEEPLECHASEレコードはモダン・ジャズ中心にアメリカのレコード会社では作品を発表したくてもできなかったベテラン・ジャズ演奏家のレコードを多数制作し好評でした。

今回お聴かせするのはアメリカの新興レコード会社CONCORDレコードのもので、この会社のコンセプトは一口で言うと「スイング・ジャズの復権」でしょうか?ジャズ評論家時代の大橋巨泉は、このようなモダン・ジャズの洗礼を受けたスイング・ジャズを「中間派」と名付けたものですがまさにぴったりかとおもいます。

このルビー・ブラフ(cor)ジョージ・バーンズ(g)のカルテットはベテランの二人がソロを取り、バックの若手のベースとリズム・ギターはひたすらリズムに専念するスタイルです。スタンダード曲を小粋に編曲して、歌うかのようなメロディックなアドリブが実に良いですね。

CONCORDレコードで活躍した同時期のスコット・ハミルトン(ts)も若い奏者ですが「中間派」スタイルで好評でした。特に電気楽器とロック・リズム、フリー・ジャズにはついて行けないっ!というジャズ・ファンはほっとしたことでしょう。

STEEPLECHASEレコードからも一曲聴きましょう。50年代から活躍してきたジョニー・グリフィン(ts)は70年代ヨーロッパに渡り、演奏活動を続けていました。コペンハーゲンのクラブで録音されたこのリラックスしたブルースが僕は大好きです。

ピアノはやはりアメリカから移住したケニー・ドリュー、ドラムもベテラン、エド・シグペン、ベースはヨーロッパの名手、マッズ・ヴィディングです。

70年代のジャズを語るにはやはりフリー・ジャズについても抜かすわけにはいきません。

60年代に吹き荒れたフリー・ジャズの嵐はコルトレーン(67'没)、アイラー(70'没)の死後、どうなっていったか。まずこの演奏を聴いて下さい。

ヨーロッパを中心に活躍していたアメリカのフリー・ジャズ集団、アート・アンサンブル・オブ・シカゴと、フランスの前衛シャンソン歌手、ブリジット・フォンテーヌとの奇跡的な出会いが生み出した音楽です。

最後にENJAレコードの山下洋輔トリオのヨーロッパ・ツアーの実況録音を聴いて下さい。

山下洋輔(p)坂田明(as)森山威男(ds)のトリオでフリー・ジャズの本場ヨーロッパで大好評で迎えられた演奏です。三人がものすごい早さで即興的に反応しあう、スリリングで刺激的な作品です。

山下洋輔は文章も実に上手く、このときのヨーロッパ・ツアーのことは「ピアニストを笑え!」という本に描かれています。山下洋輔のグループはこの年以降毎年のようにヨーロッパに招かれ、演奏を続けています。70年代以降のジャズの注目すべき点の一つに「ジャズはアメリカだけのものではない・・ワールド・ミュージックである!」という事をブリジット・フォンテーヌと共に如実に語る例ではないでしょうか。