1. 東海地震の地震防災対策強化地域

山梨県は、日本列島のほぼ中央に位置し、周囲に富士山、南アルプス、八ヶ岳など3,000メートル級の山々を有する山岳県です。人間の住める面積は非常に狭く、可住地面積割合は21%で、47都道府県の少ない方から4番目と、如何に急峻な山岳地帯であるかが、お分かりでしょう。

県民の多くは、地すべりや傾斜地の崩壊など、平地に比べれば遥かに災害が起き易い、”傾斜地”の一部分を平らに造成して家を建てています。雨が降り続く時には、飲料水の取り入れ口は大丈夫か、飲料水は濁ってないか、裏山は崩れないか、裏山からの鉄砲水はこないか、裏山からの落石はどうか、落石による道路の閉鎖はないか、道路の擁護壁は大丈夫か、道路沿いの崖は崩れないか、川の増水はどうか、家の近くに地すべりは起きないか、違法な造成工事はないかなどと、さまざまなことが心配になります。また、時としては、重さ数トンもの巨岩が上流から流されるという、水圧の凄まじさの痕跡を見ることもできます。

このように、山梨の殆どの地域が、傾斜地や地すべりの起きやすい地形なのです。巨大地震が起きたらどうなるのでしょうか。

山梨県は、県北部の小菅村、丹波山村そして三富村の三村を除いて、すべての市町村が、

地震防災対策強化地域に指定(平成14年現在)されました。地震防災対策強化地域とは、いつ起きても不思議ではないといわれている、あの「

東海地震」を対象としています。

●地震防災対策強化地域とは、大規模な地震(2002年11月現在では、東海地震のみを考えています)が発生した場合、著しい地震災害が生ずるおそれがある地域で、総理大臣が指定します。詳しくは、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)の第三条に規定されています。この法律については、後述します。

●地震災害(大規模地震対策特別措置法第2条第1項)とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

●地震防災(大規模地震対策特別措置法第2条第1項)とは、 地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。 |

さて、山梨は、糸魚川-静岡構造線断層帯を震源とする巨大地震の範囲にも入っています。この地震の発生確率は今後30年間に14%、マグニチュードは8程度、そして震度は甲府近くで 7とのことです。震度6弱で、木造住宅は著しい被害を被ります。また、富士山の噴火とか、東京湾直下型地震、とかの天災の種が散在しています。

天災の陰には、人災による悲劇が必ず同伴しています。それを最小に抑えるためには、住民は何をすればよいのしょうか。そもそも、天災や人災から、住民の生命と財産を守ることのできるシステムが存在するのでしょうか。以下をお読みいただければ、そのようなシステムの有無が、ある程度分かると思います。また、誰が、「国民の生命、身体そして財産」を握っているのかも分かりますので、人災の根源が、どのあたりにあるのかも推測できる筈です。

私は、地震に関する情報が現在ほど公開されてない時代に、田舎暮しの場として山梨を選びました。しかし、地震に関する研究が進み、それらの内容が公開されるにつれて、心の底に隠れていた心配の種が発芽し、双葉となり、本葉が伸びてきました。

山梨県は、上記の「大規模地震対策特別措置法第3条」に基づいて「地震防災対策強化地域」に指定されました。大規模地震対策特別措置法の目的は、国民の生命、身体そして財産を保護することです。しかし、「地震防災対策強化地域」という陰気なお墨付きを戴いたために、東海地震が起きる前から、「財産の価値」は確実に低下しました。

今の山梨に対して、「いい所だぞ!別荘地を買いたまえ!」なんて言ったら、

「大嘘つきの詐欺師めっ」なんて、言われるかもしれませんね。

困ります。やけくそです。

私たちの生命、身体そして財産を守るための法律などを調べます。

2. 地震防災対策強化地域指定の経緯

大規模な地震(2002年11月現在では、東海地震のみを考えています)が発生した場合、著しい地震災害が生ずるおそれがある地域で、総理大臣が指定します。詳しくは、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)の第三条に規定されています。

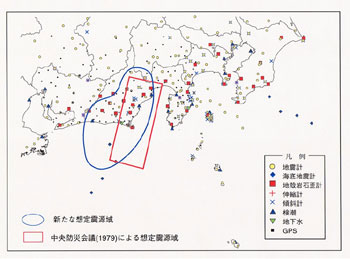

昭和54年8月7日、甲府市、富士吉田市、塩山市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、山梨郡春日居町、同郡牧丘町、同郡勝沼町、同郡大和村、東八代郡、西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡双葉町、同郡明野町、同郡白州町、同郡武川町、南都留郡及び北都留郡上野原町の21市町村と郡が指定されて公示(総理府告示第26号)されました。

平成13年1月26日の中央防災会議において、内閣総理大臣より地震防災対策強化地域などの見直しの必要性が指示されました。

平成14年4月24日、県北部の小菅村、丹波山村そして三富村の3村を除く、すべての市町村が地震防災対策強化地域に指定され公示されました。詳しくは

中央防災会議の開催経緯などをご覧ください。

地震防災対策強化地域の指定は過去2度にわたって行われましたが、その違いは何なのでしょうか。

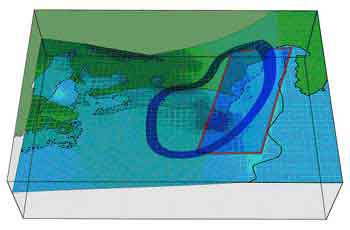

第1回目(昭和54年8月7日)の地震防災対策強化地域は、「著しい地震災害が生ずるおそれがある地域」という漠然たる表現でしたが、今回(平成14年4月24日)は「木造建築物が一般的に著しい被害を被る地震の揺れという見地から、

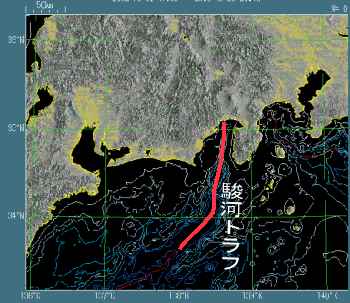

震度6弱以上の揺れが発生する地域」としています。また、東海地震の震源域も第1回目の

位置より西側にずれています。地震の観測体制の整備や観測技術の高度化などによって、より正確な位置が指定されたわけです。

3. 大規模地震対策特別措置法とはどんなもの

目的は何ですか(第一条):

大規模な地震(現時点では東海地震)による災害から、日本

国籍を有する国民の生命、身体及び財産を

保護すること。

日本国籍を有さない住民は、保護の対象外となりますが、課せられる責務や罰則は、日本国民と同様な扱いを受けます。

さて、甚大な被害をもたらすといわれている東海地震において、「生命、身体及び財産の保護」は至難の業のような気がしますが、どのような策が盛り込まれているのでしょうか。じっくりと中身を拝見しましょう。

地震防災対策強化地域とは、どんな内容ですか(第三条):

地震防災対策強化地域とは、読んで字のごとく、地震に対する防災対策を特に強化しなければならない地域のことです。指定は内閣総理大臣が行います。地震防災強化地域の指定は、内閣府に所属する中央防災会議や都道府県知事の意見を聴いた後で行われます。当然のことですが、都道府県知事は、市町村長の意見も聴くことになっています。また、地震防災対策強化地域は、市町村単位で指定されます。その指定をしたときには、内閣総理大臣は公示をしなければなりません。

気になることがあります。市町村長は、国民の意見を聴かなくても良いのです。この法律の目的は、「国民の生命、身体及び財産を保護する」ですが。

参考までに、大規模地震対策特別措置法において、国民又は住民の「身分・役割り」を調べてみました。

「国民」は、第一条目的と第九条警戒宣言に各一回だけ、文字として出てきます。「住民」は、第三十二条の防火訓練において、市町村長等に従わなければなりません。また、「居住者等」は、第二十二条の地震防災応急対策において、市町村長、警察官、海上保安官等に従わなければなりません。態度が悪いと、第三十六条から第四十条の罰則(六月以下の懲役や罰金)があります。

さて、山梨県は、県北部の小菅村、丹波山村そして三富村の三村を除いて、すべての市町村が、地震防災対策強化地域に指定(平成14年現在)されました。

地震防災対策強化地域に指定されますと、いろいろな

施設を

急いで整備しなければなりません。何故なら、東海地震はいつ起きてもおかしくない巨大地震だからです。

緊急に整備すべき

施設は、法律で定められています。施設とは何でしょうか。われわれの生命、身体そして財産を守るために、施設とは何かを十分に知っておく必要があります。また、

緊急に整備すべき

施設等は、地域防災計画(たとえば、市町村防災会議又は市町村長が作成するもので、

災害対策基本法の第二条第十号に規定されています。)の中で定められていなければなりません。東海地震以外の地震に対しては、地震防災対策特別措置法で扱われますが、地震防災対策強化地域の場合と異なり、かなり緩やかな内容となっています。

大規模地震対策特別措置法(第六条第一項第二号)において求められている、「地震防災上緊急に整備すべき施設等」は、

大規模地震対策特別措置法施行令第二条に定められています。その内容は、いろいろとあります。たとえば、避難路や避難地、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設も施設等になります。山岳県である山梨県では、同施行令第二条第一項を特に注目する必要があります。

大規模地震対策特別措置法施行令第二条第一項ヘ(ハヒフヘホのヘ) には、以下に示すものが施設等として記載されています。

すなわち、砂防法に規定する砂防法設備、森林法に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの。

●地震防災上緊急に整備すべき施設等(第二条)

大規模地震対策特別措置法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

一 次に掲げる施設で主務大臣が定める基準に適合するもの

イ 避難地

ロ 避難路

ハ 消防用施設

ニ 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号のけい留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)

ホ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設

ヘ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防法設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの

ト 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の建物のうち、地震防災上改築を要するもの |

傾斜地の多い山梨県において、特に注意しなければならない施設等(ヘ)について、地すべり等防止法と急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律を簡単に紹介しましょう。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)

詳細は、全文をご覧ください。

●目的(第一条)

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もつて民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。

●定義(第二条)

この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地をいう。

2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施設」とは、次条第一項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。

3

この法律において「急傾斜地崩壊防止工事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第一項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。

●急傾斜地崩壊危険区域の指定(第三条)

都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第七条第一項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。

また、急傾斜地崩壊危険区域の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

上記のように、急傾斜地崩壊防止施設は、急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁や排水施設などです。ここで、急傾斜地崩壊危険区域の指定は市町村長の意見を聞いて都道府県知事が行います。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の目的(第一条)は、国民の生命を保護することですが、法律に関与できるのは、大規模地震対策特別措置法の場合と同様、住民ではなく、都道府県知事と市町村長までです。

さらに、この第三条の内容には拭い難い不信感を覚えます。第一条には「国民の生命を保護する」と記されていますが、第三条には「相当数の居住者その他の者・・・」となっています。この法律(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)には、法律内において、矛盾があります。日本国憲法の国民の権利から考えて、相当数に達しない国民の命は、抹殺されるようです。

毎度お決まりのルールでですが、法律に違反すると、一年以下の懲役や罰金などがあります。

|

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)

詳細は、全文をご覧ください。

●目的(第一条)

この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

●定義(第二条)

この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動する現象をいう。

2

この法律において「ぼた山」とは、石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の際現に存するものをいい、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第四条又は第二十六条の規定により鉱業権者又は鉱業権者とみなされる者が必要な措置を講ずべきものを除くものとする。

3 この法律において「地すべり防止施設」とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。

4

この法律において「地すべり防止工事」とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。

●地すべり防止区域の指定(第三条)

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であつて、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。

2

前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

3

主務大臣は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該地すべり防止区域を告示するとともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

4

地すべり防止区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

上記のように、地すべり防止施設とは、地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムなどです。ここで、地すべり防止区域の指定は都道府県知事の意見を聞いて主務大臣が行います。

地すべり等防止法の目的(第一条)は、国土の保全と民生の安定に資することですが、法律に関与できるのは、都道府県知事までです。

さらに、公共の利害に密接な関連がある場合のみが対象となります。

毎度お決まりのルールでですが、法律に違反すると、一年以下の懲役や罰金などがあります。

|

現状では、地震予知能力が不十分(第四条):

国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を

予知するために、常時観測を行い、観測密度などを高めなければならない。

「地震の発生を予知するためには、まだまだ観測の密度を高めないといけない」ということであり、何時起きても不思議ではないと言われている東海地震に対して、大丈夫なのであろうか。条文を眺めているうちに、だんだんと心細くなってきた。なんだか、泥縄のような気もするが、がんばって欲しい。

予知は、ほんとに可能なのであろうか。もしも、余裕のある予知ができないような状態で地震が発生し、多くの人命や財産が失われ、パニック状態が生じたとしよう。慌てふためく住民がいたとしても決して不思議ではない。この法律は、予知ができることを前提に構成されている。したがって、上記のようなパニック状態において、責務(第二十二条)や罰則(第三十六条から第四十条)だけが課せられるとしたら泣きっ面に蜂である。法の公平性を維持するためには、予知の定義と責任、そして罰則等についても明確にする必要がある。何故ならば、観測等に使用される施設や設備の財政的負担は、「責務や罰則」のみが課される国民の税金(第三十三条)で行われるからである。

中央防災会議は地震防災基本計画をつくる(第五条):

強化地域の指定があつたときは、

内閣府に所属する中央防災会議は、当該強化地域に係る地震防災基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならない。

地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合における国の地震防災に関する基本的方針、地震防災強化計画及び地震防災応急計画の基本となるべき事項その他政令で定める事項について定めるものとする。

地方防災会議は地震防災強化計画をつくる(第六条):

強化地域の指定があつたときは、地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の

市町村長。)は地域防災計画において、地震防災上

緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項を定めなければなりません。

緊急に整備すべき施設等とは、

大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年六月十五日法律第七十三号)の第二条に定められています。例えば、避難地、避難路、消防用施設であり、さらに、傾斜地の多い山梨の場合には、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する

地すべり防止施設や急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する

急傾斜地崩壊防止施設等が気になります。

警戒宣言を出す(第九条):

内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受け、緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。

二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。

2 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。

住民には責務がある(第二十二条):

警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官その他の者が実施する地震防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。

罰則もある(第三十六条から第四十条):

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(第三十六条)

都道府県知事(権限の委任を受けた市町村長)の協力命令又は保管命令に従わなかつた者。

三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金(第三十七条)

都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者。

二十万円以下の罰金(第三十八条)

社会秩序の維持、食糧、医薬品その他の物資の確保、緊急輸送の確保等について、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者、虚偽の報告等をした者。

十万円以下の罰金又は拘留(第三十九条)

防災信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者。

警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる、に従わなかつた者。

六月以下の懲役や罰金(第四十条)

法人等が、協力命令や保管命令に従わなかった場合。

4. 生命、身体、財産の危険を感じたとき、頼りになる法律はありますか?

「ハイ、少しだけ、あります」が私の結論です。

災害対策関係の法律のうち、大規模地震対策特別措置法、地震防災対策特別措置法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法、砂防法、森林法、河川法、そして災害対策基本法の八つの法律を調べました。その結果、災害対策基本法以外の法律においては、国民の役割は、いろいろな規制に従うことと、罰則を受けることでした。日本国憲法第14条には、「すべて国民は、法の下に平等・・・」と記載されていますが、災害対策関係の法律に限定すれば、「法の中に不平等」のような気がしましたが。

しかし、災害対策基本法は、災害対策関係の基本法といわれるだけあって、日本国憲法との整合性がきちんと確保されています。すなわち、日本国憲法の精神である、主権在民の考え方が取り入れられいるようでした。

また、記載しました「災害対策基本法」をお読みになれば分かると思いますが、一般国民の「生命、身体、そして財産」は、 知事や市町村長が握っています。

したがって、一般国民の「生命、身体、そして財産」に関する、いろいろな申し入れは、ここを標的とすることが、効果的で、かつ不必要な摩擦を発生させないやり方でしょう。

しかし、このような考え方は、私一人のものかもしれません。何か不都合が起きましても、それに対する責任は取れませんので、何卒ご容赦ください。 |

●大規模地震対策特別措置法:

東海地震を対象にした特別措置法です。

地震防災対策強化地域の指定、地震防災上重要な施設の整備、防災計画の作成、地震予知の高精度化、国による財政負担のお墨付き、住民の責務と罰則等が規定されています。関与できるのは内閣総理大臣、気象庁長官、都道府県知事、市町村長まで。

住民が表舞台に出てくるのは責務と罰則ぐらい。さらに、地震防災対策強化地域の指定の結果、不動産価値の低下という、財産の保護とはまったく反対の現象が生じます。

●地震防災対策特別措置法:

地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するための法律であり、地震防災緊急事業五箇年計画の作成、国の財政上の特別措置、そして地震に関する調査研究体制の整備という3項目から構成されています。関与できるのは、都道府県知事と市町村長まで。

●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律:

急傾斜地の崩壊による災害から、国民の生命を保護するための法律ですが、法律に関与できるのは、大規模地震対策特別措置法の場合と同様、住民ではなく、都道府県知事と市町村長まで。

住民側は、常に罰則の対象になります。

山梨の場合、地震による崩壊被害が予想されるような急傾斜地はいくらでもあります。しかし、この法律は、住民の声が届かないような仕組みになっています。

●地すべり等防止法:

地すべり及びぼた山の崩壊による被害をなくして、安心して暮らせるようにするための法律ですが、法律に関与できるのは大臣と都道府県知事まで。

住民側は、常に罰則の対象になる。

山梨の場合、地すべりが予想されるような所はいくらでもあります。しかし、地震による崩壊被害が予想されるような場所はいくらでもあります。しかし、この法律は、住民の声が届かないような仕組みになっています。

●河川法:

公共の安全や福祉を増進させることを目的として河川を管理します。嬉しいことに、河川整備計画案を作成をするときに、必要に応じて公聴会を開いて、住民の声を聴くことになっています。

罰則あり。

●森林法:

国土の保全と国民経済の発展を目的として、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定める。法律に関与できるのは、市町村長や森林所有者までであるが、嬉しいことに、都道府県知事が行う地域森林計画に関連して、公告の日から三十日間だけは内容を見ることができる。

かなり重い刑(三年以下の懲役等)がある。

●災害対策基本法:

|

○目的(1条):

防災について、国も地方も一貫した防災体制をつくり、各々の責務を明確に定めることによって、国土と国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。

防災とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象や大規模な火事や爆発などで生ずる被害を未然に防ぎ、被害の拡大を防ぎ、そして復旧を図ることです。

|

|

|

○国の責務(3条):

国土と国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、国は、組織及び機能のすべてを動員して、防災に関して万全の措置を講ずる責務があります。責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となる計画を作成したり実施しなければなりません。

|

|

○都道府県の責務(4条):

当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、地域の防災計画を作成したり実施しなければなりません。また、区域内の市町村を助けたり、調整する責務があります。 |

|

○市町村の責務(5条):

当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、地域の防災計画を作成したり実施しなければなりません。 |

|

○住民等の責務(7条第2項):

住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。 |

|

○施策には防災上の配慮が特に必要(8条):

国と地方公共団体(都道府県や市町村)は、国土と国民の生命、身体及び財産の災害をなくすように配慮しなければならない。 |

|

| 防災に関する組織: |

○国の防災に関する組織(11条):中央防災会議

防災基本計画の作成と実施の推進。

非常災害に対する緊急措置計画の作成と実施の推進。

内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項の審議。 |

|

○都道府県の防災に関する組織(14条):都道府県防災会議

都道府県地域防災計画の作成と実施の推進。

当該地域に災害が発生した場合、災害情報の収集。

非常災害に対する緊急措置計画の作成と実施の推進。

|

|

|

○市町村の防災に関する組織(16条):市町村防災会議

|

市町村地域防災計画の作成と実施の推進。

市町村防災会議を設置しないこともできる。 |

|

○災害対策本部(23条):

都道府県または市町村の地域に災害が発生し、または発生する恐れがある場合、都道府県知事または市町村長は災害対策本部を設置することができる。 |

|

○非常災害対策本部(24条):

非常災害が発生した場合、必要に応じて、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。 |

|

○緊急災害対策本部(28条の2)

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合、必要に応じて、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に緊急災害災害対策本部を設置することができる。 |

|

| 防災計画: |

○市町村地域防災計画(42条):

市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村は、市町村長。)は、防災基本計画に基づき、市町村地域防災計画を作成し、毎年検討を加え、必要に応じて修正しなければならない。

市町村防災計画は、次の事項について定める。:一部抜粋

- 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱

- 防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

|

|

| 災害予防: |

○災害予防と実施責任(46条):

災害予防は、災害の発生を未然に防止するために行う。

一部抜粋:

- 防災に関する組織の整備

- 防災に関する訓練

- 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検

- 防災に関する施設及び設備の整備及び点検

- 災害が発生した場合における災害応急対策の支障となるべき状態の改善

|

|

○防災に関する組織の整備義務(47条):

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体(都道府県や市町村)の長等、指定公共機関及び指定v悲報公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(災害予防管理者)は、災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するための組織を整備するとともに、絶えずその改善に勤めなければならない。 |

|

○防災訓練義務(48条):

災害予防責任者は、防災訓練を行わなければならない。 |

|

○防災に必要な物資及び資材の備蓄義務(49条):

災害予防責任者は、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、もしくは点検し、又は防災に関する施設及び設備を整備し、もしくは点検しなければならない。 |

|

| 災害応急対策: |

○災害応急対策及びその実施責任(50条):

災害応急対策は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行う。 |

|

○災害応急対策及び実施責任(50条):

災害応急対策は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なう。

一部抜粋:

- 警報の発令及び伝達並びに避難勧告又は指示

- 消防、水防その他の応急措置

- 被災者の救難、救助その他保護

- 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持

- 緊急輸送の確保

- 災害の発生の防禦(防ぐこと)又は拡大の防止

|

|

○情報の収集及び伝達(51条):

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体(都道府県や市町村)の長等、指定公共機関及び指定v悲報公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(災害応急対策責任者)は、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。 |

|

○被害状況の報告(53条):

市町村は、区域内に災害が発生したときは、速やかに、災害の状況及び措置の概要を都道府県に報告しなければならない。 |

|

○発見者の通報義務(54条):

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、市町村長又は警察官もしくは海上保安官に通報しなければならない。

何人も、通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

通報を受けた警察官又は海上保安官は、速やかに市町村長に通報しなければならない。

通報を受けた市町村長は、気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。 |

|

○都道府県知事の通知(55条):

都道府県知事は、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報もしくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、市町村長等に通知又は要請をすること。 |

|

○市町村長の警報の伝達及び警告(56条):

市町村長は、災害に関する予報もしくは警報の通知を受けたとき、自ら予報もしくは警報を知ったとき、自ら警報をしたとき、又は都道府県知事より通知を受けたときは、当該予報もしくは警報又は通知に係わる事項を住民等に伝達しなければならない。 |

|

○市町村長の出動命令(58条):

市町村長は、災害が発生する恐れがあるときは、消防機関もしくは水防団の出動を準備させ、もしくは出動を命じ、又は警察官もしくは海上保安官の出動を求める等、災害応急対策責任者に対して、応急措置の準備を要請し、もしくは求めなければならない。 |

|

○市町村長の事前措置(59条):

市町村長は、災害が発生する恐れがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大する恐れがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対して、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。

警察署長等は、市町村長から要求があったときは、上記の指示を行なうことができる。 |

|

○市町村長の避難の指示(60条):

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、市町村長は、居住者、滞在者その他の者に対して、避難のための立ち退きを勧告し、立ち退きを指示することができる。 |

|

○市町村の応急対策(62条):

市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置を速やかに実施しなければならない。 |

|

○市町村長の警戒区域設定権(63条):

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は退去を命ずることができる。 |

|

○応急公用負担(64条):

市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、もしくは収容することができる。

市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、応急措置の支障となるものの除去その他必要な措置をとることができる。除去したときは、保管しなければならない。 |

|

○応急公用負担(65条):

市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があると認めるときは、住民又は現場にいるものを応急措置の業務に従事させることができる。 |

|

○都道府県の応急措置(70条):

都道府県知事は、当該都道府県の地域に災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、応急措置を速やかに実施しなければならない。この場合において、都道府県知事は、区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるように努めなければならない。 |

|

○損失補償(82条):

国又は地方公共団体(都道府県と市町村)は、他人の財産等に損害をかけた場合には、損失を補償しなければならない。 |

|

○立入りの要件(83条):

第71条の規定により都道府県もしくは市町村の職員が立入る場合又は第78条第2項もしくは第3項の規定により指定行政機関もしくは指定地方行政機関の職員が立入る場合は、あらかじめ、その場所の管理者に通知しなければならない。その職員は、身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 |

|

○応急措置の業務に従事した者に対する損害補償(84条):

市町村長又は警察官、海上保安官もしくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、従事した者がそのため死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、当該市町村は、その者又はその者の遺族もしくは被扶養者が受ける損害を補償しなければならない。

都道府県は、第71条の従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、当該市町村は、その者又はその者の遺族もしくは被扶養者が受ける損害を補償しなければならない。 |

|

○被災者の公的徴収金の減免(85条):

国は、被災者の国税その他国の徴収金について、軽減もしくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。

地方公共団体は、被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減もしくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。 |

|

○国有財産等の貸付け等の特例(86条):

国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸付け、又は使用させるときは、対価を無償とし、もしくは時価より低く定めることができる。

地方公共団体は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有する財産又は物品を貸付け、又は使用させるときは、対価を無償とし、もしくは時価より低く定めることができる。 |

|

| 災害復旧 |

○災害復旧の実施責任(87条):

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長(都道府県知事や市町村長)その他の執行機関等、災害復旧の実施について責任を有する者は、災害復旧を実施しなければならない。 |

|

| 財政金融措置 |

○災害予防等に要する費用の負担(91条):

災害予防及び災害応急対策に要する費用は、責めを負う者が負担する。 |

|

○地方公共団体の災害対策基金(101条):

地方公共団体は、災害対策に要する臨時的経費に当てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。 |

|

| 災害緊急事態の布告 |

○災害緊急事態(105条):

非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすような異常かつ激甚な場合、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。 |

|

| 罰則 |

○罰則(113条から117条):

6月以下の懲役から30万以下の罰金 |