陳思盻を打倒したことで浙江海域における王直の覇権は確定しました。その後いくつかの密貿易船が浙江海域に現れたものの、いずれも「五峰の旗号を請うた」とされます(『海寇議』)。「五峰旗号」というのがいかなるものであったかは不明ですが、恐らく五峰=王直の傘下に入ったことを示す旗であり、それを船舶に掲げておけば海上活動の安全が王直の名の下に保障されたのであろうと思われます。

『日本一鑑』によればこの時期、「倭夷」を誘って浙江・直隷付近の沿海で密貿易をしたりあるいは掠奪活動をしていたキョウ(龍の下に共)十八という男がいました。『日本一鑑』は王直が陳思盻を倒した記事に続けて、「ただキョウ十八については王直はこれを放ち、交易を共にさせた」 と記しています。恐らくこのキョウ十八は先の「五峰旗号」を受け入れて王直傘下に入ることを認めたのでしょう。なお、このキョウ十八は嘉靖31年(1552)9月に「江・洋の盗」として捕らえられたことが『明実録』に記されており、長江河口付近で海賊活動をしていた者であることが知られます。陳思盻も長江で船を襲っていたとされており、また『日本一鑑』の「ただ(惟)…」という書き方からもこのキョウ十八と陳思盻にはなんらかの関係があったようにも思われます。これは筆者の勝手な想像ですが、もしかするとキョウ十八は王直と陳思盻の対決において「裏切り」か「鞍替え」といった役割を演じていたのかもしれません。

覇者となった王直のもとに参集したのは海賊・海商ばかりではありませんでした。『海寇議』によればかつて朱ガン が浙江海域の掃討のために福建の福清から連れてきていた水軍兵士の多くが本国に帰還せず、その半数が王直に従ったといいます。後の章でも触れる事になると思いますが、官軍の兵士たち、とくに福建方面出身の兵士達はもともと海賊・蜜貿易活動との関わりが深い者が多かったらしく、王直の配下に同じ福建出身者が多かったため容易に彼らと結びつく素地があったようです。

海上にすでに敵なく、多くの船団と人員を配下に収めた王直は腹心の部下達にそれらを分けて統率させています。『海寇議』は王直に船団を分担して任された腹心の部下として、「毛海峰」「徐碧渓」「徐元亮」の三人の名を挙げています。

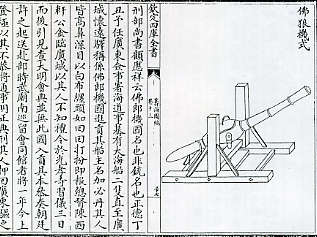

「毛海峰」とは本名を毛ゴウ(傲のさんずい)といい、寧波の富裕層の出身です。父親も兄も科挙を受けて県の学校の「秀才」となっていたといいますから寧波でもそこそこの有力者の家であったと思われますが、寧波という土地柄もあってか密貿易にも手を染めていたようです。父親はすでに引退しており、この頃は兄の毛子明が密貿易に関与していたのですが、彼は何らかの失敗をして王直らに負債を背負ってしまい、やむなく父親を借金の質として王直らに預けることとなります。その後少しは借金が返せたのか父親は取り返して代わりに弟の毛ゴウを人質に送るのですが、この毛ゴウが「すこぶる勇力あり。よく仏郎機(ポルトガル渡来の大砲)を使い、またよく弾射す」という男であったため王直が彼を気に入って自分の養子に迎えることとなります。以後、彼は王直の養子として「王ゴウ」、また「あだ名」として「烈(はげしい)」と呼ばれ、王直の号「五峰」にならって「海峰」とも号し、史料により「王ゴウ」「毛烈」「毛海峰」と記されるというややこしいことになります(「人名録」では「毛烈」にさせてもらってます)。

「毛海峰」とは本名を毛ゴウ(傲のさんずい)といい、寧波の富裕層の出身です。父親も兄も科挙を受けて県の学校の「秀才」となっていたといいますから寧波でもそこそこの有力者の家であったと思われますが、寧波という土地柄もあってか密貿易にも手を染めていたようです。父親はすでに引退しており、この頃は兄の毛子明が密貿易に関与していたのですが、彼は何らかの失敗をして王直らに負債を背負ってしまい、やむなく父親を借金の質として王直らに預けることとなります。その後少しは借金が返せたのか父親は取り返して代わりに弟の毛ゴウを人質に送るのですが、この毛ゴウが「すこぶる勇力あり。よく仏郎機(ポルトガル渡来の大砲)を使い、またよく弾射す」という男であったため王直が彼を気に入って自分の養子に迎えることとなります。以後、彼は王直の養子として「王ゴウ」、また「あだ名」として「烈(はげしい)」と呼ばれ、王直の号「五峰」にならって「海峰」とも号し、史料により「王ゴウ」「毛烈」「毛海峰」と記されるというややこしいことになります(「人名録」では「毛烈」にさせてもらってます)。「徐碧渓」とは旗揚げ以来王直と行動を共にしてきた同郷の友人・徐銓のこと。「碧渓」は彼の号ですが、由来は分かりません。彼はまさに王直の腹心中の腹心で、王直から船団を任されるだけでなく沿岸の有力者たちと深いつながりを持っていたようです。『海寇議』にはこの徐銓の子弟(子分というより「若い衆」ってほうがピッタリくるかも)たちが平然と市街に出入りし、杭州の秀才・監生(国立大学「国士監」の学生で官僚候補生)といったエリートたちと仲良く付き合っていたこと、あるとき徐銓の子弟の一人が市民の通報により逮捕されたが間もなく何者かが手を回して釈放されてしまったことなどを伝えられています。

徐元亮は上記の二人と並び称されながら、寧波出身という以外これといった事跡が伝わっていない謎の人物なのですが、号を「五峰」から一字をとった「北峰」といった(『日本一鑑』の記事)ことからやはり五峰・王直の腹心には違いないでしょう。号のことでは、やはり王直旗揚げ以来の腹心である葉宗満が「五龍」あるいは「碧川」と名乗っていずれも王直・徐銓の号から一字ずつとっていますし、恐らく方武=方廷助の号と思われる「方四渓」も「五」に対する「四」、「碧渓」の「渓」をとったものと思われます。こうした号のつけかたに王直集団幹部たちの濃厚な個人同士の結合ぶりを見ることもできるでしょう。

また毛海峰=王ゴウ=毛烈のほかにも王直の養子となった人物がいます。『日本一鑑』に王一枝として事跡が伝わる人物で、一名を「阿九」 といい出身地は不明。海賊にさらわれて海に出て、経緯は不明ながら王直が彼を気に入り、自分の義児(養子)にしています。もしかすると伝わっていないだけで王直の養子というのはもっといたのかもしれません。あとで他のケースでも言及しますが、この当時の海上世界では赤の他人の腹心の部下と「擬似家族関係」を結ぶという習慣があった可能性もあります。

それはともかくこの王一枝の不思議なところはそこまで見込まれたにも関わらず王直のもとから脱走してしまった事実です。逃げた一枝は浙江海上の名刹である普陀山の寺に駆け込み、しばらく名を「真」と改めて僧の明懐と共に旅をしたりしています。しかし嘉靖31年(1552)、一枝は明懐と一緒に普陀山に戻ってきたところをたまたま参詣に来ていた王直に発見され、連れ戻されてしまいます。この一枝、その後も王直と摩訶不思議な関係を持ちつつ波乱の人生を送る事になるのですが…それは後章で。

陳思盻を打倒し海上の覇者となった王直集団のもとには沿海の様々な住民も集まってきました。『海寇議』は「近地の人民が、あるいは時鮮(旬の食べ物)を贈り、あるいは酒米を贈り、あるいは子女を献じるなど、往来の絶えることがない」と記し、沿海住民が王直集団に取り入ろうと様々に贈り物をし、連絡を密にしていたことをうかがわせています。こうした住民の多くは密貿易と深く関わっており、そのために王直らと良好な関係を結ぼうと当然考えたものでしょう。この中には陳思盻打倒の際に王直に協力した柴徳美のような沿海の有力者もいたでしょうし、双嶼港壊滅の際に騒いだという「海をもって家と為す」ような海民らもいたものと思われます。

王直との関係を結ぼうとしたのはこうした住民ばかりではありませんでした。沿海を守る官軍の将である把総の張四維という人物などはもともと柴徳美と親交が厚く、それをつてに王直ももとにたびたび出入りしています。同じ官軍の将である万表は『海寇議』の中で「(張四維は)王直に近づけば拝伏・叩頭(伏し拝んで何度も頭を下げ)して甘んじて臣僕となり、その貨物の輸送のために呼ばれればすぐ駆けつけ、自らそれを栄誉と思っている。これではまるであべこべで、良悪もわきまえず、海禁の乱れはここに極まった」と嘆いています。他にも官軍の将で王直に「紅袍玉帯」を献じる者もあったといいます。

この官軍の将から献じられたという「紅袍玉帯」ですが、それは王直がある儀式を行うために必要とされたようです。これはあくまで王直を非難する内容をもつ『海寇議』にのみ記されていることなのでどこまで真実かは慎重に見極める必要があるのですが、王直は嘉靖31年(1552)ごろに自ら「王」となる儀式を行ったというのです。

「(王直は)緋袍・玉帯・金頂(金のかぶと)に五つの簷(ひさし)の黄傘を身につけ、頭目たちはともに大帽・袍帯・銀頂・青傘を身につけ、侍衛五十人はともに金の鎧に銀のかぶとを身につけて明刀を抜き、定海の操江亭に坐すること数日、まず『浄海王』と称し、ひそかに反逆をたくらんだ…」 というのが『海寇議』の記述です。王直が「王」を名乗ったという話は他の資料にも見え、「王者の衣冠をつけた」とか「徽王を称した」といった形で出てくるのですが、いずれも王直がこのあとの「大倭寇」の主犯と見なされて以後の資料であり、「王を僭称した」というのは反逆者に対して定番で使われる表現だけに事実かどうか疑わしい部分もあります。しかしこの『海寇議』の記述はまだ王直が公式に反逆者と見なされる以前の段階でリアルタイムに書いている意見書だけに信憑性はかなり高いと考えられ、どうやら王直とその一党が何らかの儀式を行い、王直を「王」とする「海上政府」みたいなものの設立を宣言したのは事実ではないかと思われます。しかし少なくとも当人達はこの段階ではとくに明王朝に対して反逆するつもりはなかったのではないでしょうか。

『浄海王』と名乗ったのが事実であるとした場合、この「海を浄(きよ)める」という称号はかなり意味深です。王直はこの時期、陳思盻のほか多くの海賊たちを討伐して官軍に恩を売り、それによって私貿易を黙認されているわけですが、一方で自らの軍事力をもって海上に君臨して海賊・海商たちを傘下に収め、彼らに「五峰旗号」を与えることでその貿易活動の安全を保証してもいました。彼らの貿易活動の安全を保証するためにも海賊活動を行う者は容赦なく滅ぼし、海上の治安をおのれの手で維持していく…という自負がこの『浄海王―海を浄める王―』という称号にあるのではないか、と思えるのです。

|

左写真は現在平戸市の松浦史料館前に建てられている「王直像」(2004年8月撮影)。 この平戸という町は戦国時代から江戸初期にかけて貿易港として繁栄し、王直だけでなくフランシスコ=ザビエル、ウィリアム=アダムス、さらには鄭成功といった数多くの有名人のゆかりの地となっています。その割に歴史観光地としての整備はイマイチという観があったのですが(少なくとも僕が初めて訪れた1992年には)、数年前に松浦史料館へと続く通りを整備して平戸ゆかりの歴史人物たちの銅像を並べることになったのです。そして平戸に繁栄をもたらした功労者である割に扱いが小さい気が、少なくとも僕にはした王直も晴れて一等地(笑)に銅像が建てられる事になったわけです。 で、ひとつ暴露話をしますと、実はこの銅像を建てる前に僕のところに問い合わせメールが来てたんですね。銅像のデザインをされた方の関係者の方からだったのですが、ネット検索で当サイトを発見し、「王直の銅像を作るんだけど何か資料はないか?」と問い合わせてこられたのです。 「画像資料は残念ながら一つもありません」と僕は回答するしかなかったのですが、王直は日本側では儒学者に思われたフシもあるぐらいだし自ら王を称して衣服を整えていた可能性もあるので、いかにも「海賊の親分」風なデザインはやめたほうが…といったことを返信したような覚えがあります。 で、その後完成したとの話を耳にしたのですがついつい確認に行きそびれ、ようやく2004年夏にご対面。文人風衣冠でありながら剣を手にし号令をかける、いかにも「王者」風味。僕のイメージにピッタリでとても嬉しく思ったものです。 |

実際、王直は陳思盻打倒後も海賊の「退治」にいそしんでいました。嘉靖31年(1552)には王直は官軍の依頼(のちの王直自身の文によれば把総・張四維の依頼だったとされる)で浙江の舟山群島に出没した「七倭賊」を討って彼らを捕らえ、それを官軍に献じています。

また、次のようなエピソードが『日本一鑑』の中に記されています。このころ王直の腹心である徐銓の甥で徐海 という男が、寺での坊主暮らしに飽きて叔父を頼って海の世界に身を投じていました。その徐海が「倭夷」を誘って烈港にやってきてひそかに他の密貿易船を海上で襲う海賊行為を働いたのです。被害にあった船の乗員達はそのまま烈港に入り、偶然港の中で自分たちを襲った倭人を目撃して、こっそり尾行したところそれが徐海の配下であることを知ります。彼らはただちにこれを王直に訴えました。

徐海の事件があったとき、ちょうど王直と徐銓はまた官軍の依頼で海賊退治のため烈港を留守にしていました。烈港に帰ってきて事件を知った王直は激しく怒り、徐海を叱責します。「我らは賊を討つために港を出ていたが、まさか港の中に賊がいるとは思わなんだ!」 と徐海を叱責する王直は言った、と『日本一鑑』は記しています。この事件のてん末にも王直が官軍の依頼を受ける形であるとはいえ海賊を討って海上の治安維持を自らの使命ととらえていた節がうかがえます。徐海に襲われた船の乗員たちもだからこそただちに王直に訴えたのでしょうし、王直はこの自分の「身内」の犯行に激しく怒ったのだと理解できます。

ところで叱責された徐海は王直を深く恨み、なんと王直を殺害しようと企てます。しかし叔父の徐銓がこれを戒め、どうにか思いとどまることになるのですが、この一件をきっかけに王直と徐銓の間には微妙なすきま風が吹き始めることになります。

『日本一鑑』はその徐海の事件の記述のすぐあとに「また別の倭船が交易のために来航した。王直はこれと交易をしようと欲したが交換する財物がなく薪火(燃料)だけを補給してやってそのまま日本まで同行した」と記しています。王直が交易に強い関心を持っていたことを示す記述とも言えますが、王直自身もこの間しばしば日本と烈港の間を往復していたもののようです。

そんな時期のちょっとした逸話があります。その逸話の主人公は「双嶼港の滅亡」の章で「後でまたひょっこり出てきます」と書いておいた遣明使の正使・策彦周良 。彼は二度目の渡明の際に双嶼掃討作戦に巻き込まれたりもしつつどうにか北京に赴きあれこれと見聞していましたが、寧波である書の名手の屋敷を訪れた際に元の名僧・中峰明本の直筆の掛け軸を見せられます。これはなんとしても入手せねばと思った策彦周良は人を介してさまざまな「倭物」を贈ってこれと交換してくれと働きかけましたが果たせず、やむなくそのまま帰国します。ところが帰国した翌年に「大明の人・五峰先生」がこの掛け軸を持って日本にやって来て大内義隆に献上してきたのです。義隆はかねてこの掛け軸を策彦が欲しがっていたことを思い出して気前良くこれを譲ってくれたのでした(そもそも大内氏は策彦の遣明使のスポンサーです)。

以上のことはその中峰明本の掛け軸の添え書きに策彦周良自身が記していることなんですが、ここで出てくる「五峰先生」とは状況から考えても王直その人としか考えられません。王直は種子島の鉄砲伝来の際の記録にも「儒生・五峰」と書かれているぐらいですから実際にかなり学のある男だったのかもしれません。またいかなる手段を用いたかは知りませんが日本使節団の団長でも手に入れられなかった掛け軸をあっさりと持ってきて献上しているあたりなど、王直の底知れぬ実力を示すものと言ってよいでしょう。

この時期の王直の日本における活動拠点は五島(福江島)−平戸−博多−山口という北九州ライン上にあったようです。以前の章でも書きましたがこのラインは石見銀山につながる「銀の道」でもありました。日本からは銀が明に輸出され、明からは主に絹が日本に輸出される、王直たちはまさにその業務に従事していたわけです。

この時期の王直の日本における活動拠点は五島(福江島)−平戸−博多−山口という北九州ライン上にあったようです。以前の章でも書きましたがこのラインは石見銀山につながる「銀の道」でもありました。日本からは銀が明に輸出され、明からは主に絹が日本に輸出される、王直たちはまさにその業務に従事していたわけです。王直が日本での在住の地としていたとされるのが福江島と平戸です。福江島には今も「王直井戸」と称される中国風の六角井戸が残っていますし、平戸にも同様の六角井戸が存在します。いずれにも王直の居宅跡が確定されて標識が建てられ、王直たちの「つわものどもが夢の跡」を我々に忍ばせてくれます。

ただ王直がいつ五島や平戸に居宅を構えたかは不確定です。「五峰」という彼の号が「五島」に由来するものであるとすれば、『鉄砲記』の記述が正しいとしてそれ以前のこととなるんですが僕自身はこれに懐疑的で彼が五島に来たのはそれ以後だと考えています。平戸に来たのはさらに後のことになるでしょう。ですがいずれにしても1540年代という短い期間中のことです。

平戸の大名・松浦氏の家老が記した『大曲記』にも王直が登場しています。以下にそれを原文のまま掲載してみましょう。

「道可様(松浦隆信)は果報も武運も満足の仁にて候故に、平戸津へ大唐より五峰と申す人罷(まか)り着て、今の印山寺屋敷に唐様の屋敷を立てて居住申しければ、夫(それ)をとりでにして大唐の商舶絶えず、剰(あまつさ)へ南蛮の黒船とて始めて平戸津へ罷着ければ、唐南蛮の珍物は年々満々と参り候間、京・堺の商人諸国皆集り候間、西の都ぞと人は申しける」

「道可様(松浦隆信)は果報も武運も満足の仁にて候故に、平戸津へ大唐より五峰と申す人罷(まか)り着て、今の印山寺屋敷に唐様の屋敷を立てて居住申しければ、夫(それ)をとりでにして大唐の商舶絶えず、剰(あまつさ)へ南蛮の黒船とて始めて平戸津へ罷着ければ、唐南蛮の珍物は年々満々と参り候間、京・堺の商人諸国皆集り候間、西の都ぞと人は申しける」これも時期はいつのことなのか不明なのですが、おおむね1540年代から50年代始めのころの話ではないかと思われます。平戸に「五峰」つまり王直がやってきて屋敷を構えたことから平戸の港に明の商船だけでなく南蛮(ヨーロッパ)の黒船までがやってきて「西の都」と呼ばれるほどに繁栄したと記しているわけで、王直という人物の影響力の大きさを偲ばせる一文です。

なお、左にある相撲の行司さんみたいな人は現在平戸市の松浦史料館前に建っている松浦隆信さんの銅像です。

例のフランシスコ=ザビエルが鹿児島から平戸に移って来たのは1550年。そう、まさにこの頃のことなんですね。

鹿児島での布教でもうひとつ成果があがらなかったザビエルは平戸へ赴くわけですが、移転先に平戸が選ばれた理由はやはり当時の平戸が上記のような繁栄を見せヨーロッパ人たちも多く集っていたことがあったでしょう。もしかするとザビエルは王直の存在ぐらいは知っていたかもしれません。どうも王直と行動範囲がダブるあのメンデス=ピントから借金しているぐらいですし(笑)どこかで名前を聞いてはいたかも。一応ザビエルの書簡に王直についての言及はないのですが…

前の章でも触れましたが、ザビエルを日本に連れてきた張本人であるヤジロウ(アンジロウ)はザビエルの平戸行きには同行せず鹿児島に残り、ルイス=フロイス が記すところによればこの地の住民が日常的に行う「バハン」と呼ばれる海賊活動に加わって明へ渡り、その地で戦死したとされます。この「バハン」とは倭寇活動にほかならず、ヤジロウがもともとそういう活動と深く関わる人間であったことをうかがわせます。そうでなければ殺人を犯して逃げたとはいえいきなりマラッカなんかに行かないでしょうし…

ここでヤジロウが南九州の人間であることにも注目しておくべきかもしれません。海上の治安維持にあたり、貿易活動をもっぱらとする王直集団が北九州方面のルートで活動しているのに対して、薩摩・大隅など南九州ルート(四国-堺へとつながる)の人々は海賊活動に走っていく傾向がこの時期見られるのです。先述の徐海もこのルート上で活動していましたし、王直が海上の覇者・秩序維持者として君臨するのに対抗して暴力的な活動でこれを引っかきまわそうとする人々が特にこのルート上に見られるのです。

王直といえども東アジア海上のすべてを支配できたわけではありません。このことが王直の覇権に影を射し込み、やがて「大倭寇」と呼ばれる事態を引き起こすことになるわけですが、それは次回で。

|

| 松浦史料館へ向かう道の銅像群ではホントにザビエル像が王直像の前にある。二人のポーズをみているうちにこんな掛け合いが聞こえてきた…(笑)。 いや、実際ザビエルはやり手の商人という側面も持ってましたし、王直は「秩序維持者」。昔日の平戸の街角ではホントにこんな光景が見られたのかも(笑)。 |