<怪盗ルパンの館のトップへ戻る

>

「水晶 の栓」(長編)

LE BOUCHON DE CRISTAL

<ネタばれ雑談その2>

☆モデル実話のある「現代小説」

100年近くも経った今となっては「歴史小説」的位置づけもできるのだが、発表当時この小説の設定はかなり生々しいものがあったはずだ。ドーブレックは タイトルにもなっている『水晶の栓』の中に隠した「27人のリスト」を 種に恐喝を繰り返すが、そのリストについて本文中ではあまり詳しい説明をしていない。ただジルベールの父ビクトリアン=メルジが「フランス両海運河調査委員会の委員」であり、その立場で運河計画 に賛成票を投じ、見返りに多額のカネを受け取った…と語られる場面から当時の読者の多くが何の話がモデルかピンと来たに違いない。モデルとなっているのは 第三共和制フランス政治史に名高い「パナマ運河疑獄事件」な のだ。

この事件については日本人は当然なじみがない。『水晶の栓』のいくつかある訳本のうち、偕成社全集版で本作の訳を担当した羽林泰氏がこの事件についてか なり詳しい解説を書いている。もともと児童向け全集という位置づけなのでかえって丁寧な解説になったものと思われるが、ここではその解説を参考にこの事件 についてまとめてみよう。

フェルディナン=マリー=ヴィコント=ド・レセップス(1805〜1894)という男がいる。フランスの外交官貴族の家 に生まれ、自らも外交官となってとくにエジプトに長く駐在し、エジプト総督家(当時のエジプトはオスマントルコ帝国内の半独立国で総督は実質的国王)の 家庭教師もつとめている。この時の教え子がのちにエジプト総督となり、外交官引退後のレセップスはその腹心としてエジプトに迎えられた。ここでレセップス はインド洋と地中海を結ぶ「ス エズ運河」の大工事を計画、「国際スエズ運河株式会社を設立して株式売却により資金と支持を集め、各種の妨害や困難を乗り越えて、1869 年についに運河を完成させる。この運河の完成によりそれまでアフリカ南端を経由するしかなかったアジア・ヨーロッパ航路は大幅に短縮され、レセップスは世 界史的快挙を成し遂げた英雄として母国フランスでも賞賛されることになる(もっともスエズ運河自体は当初フランス・エジプト共有だったが後にイギリス に接収されてしまう)。

「スエズの次はパナマだ!」ということになり、レ セップスはただちにパナマ運河建設事業に取り組むことになる。この当時大西洋と太平洋を行き来するには南アメリカ南端を大回りするしかなく、南北アメリカ 大陸の一番細い地点であるパナマ地峡に運河を建設するという計画は早くから構想されていた。帝国主義時代ということもあり列強がその利権をめぐって激しく 争っていたころで、スエズ運河の英雄レセップスにそれをやらせようという動きがフランスで起こるのは至極当然ともいえた。

1880年にフランス・パナ マ運河会社(『水晶の栓』では「フランス両海運河会 社」)が設立され、レセップスはその総裁となり、スエズ運河と同様の方法(水平式)による運河建設を開始した。しかしレセップスは本来外交 官であって技術者ではなかったことが災いした。実際に始めてから気づくというのが大問題なのだが、パナマ地峡は予想以上に高低差が激しく、スエズ同様の水 平式の運河建設は技術的に無理と判明したのだ。さらに黄熱病・マラリアが労働者のあいだに蔓延するというおまけまでつき、パナマ運河建設はいきなり行き詰 まってしまう。

なまじスエズで成功してしまったレセップスは、明らかな失敗を覆い隠して事業を強引に推し進めた(彼個人の問題ではなく事業全体がすでにブレーキがかからない状態だったとも 言えるが)。エッフェル塔の建設者ギュスターブ=エッフェル(1832〜1923)を参加させて水平式から閘門式(水門を各所に設け水位を上下させることで船の通過を行う方式)に 切り替えたのはいいとして、さらなる資金集めのために「宝くじつき 社債」を発行するという作戦に出てしまう。そしてこの社債を議会に承認させるために政治 家達に莫大な贈賄工作を行い、またマスコミの批判をかわすために新聞・雑誌への広告費も盛大にばらまいた。こうした「鼻薬」は大いに効いてパナマ運河会社 は放漫経営のまま放置どころか支援を受け続け、80万人の国民がこの宝くじつき社債を購入した。パナマ運河会社はとうとう1889年に倒産するが、国民の 批判と贈賄工作の発覚を恐れた政府はその事実すらしばらく隠蔽し、後世「国 家的詐欺」とまで呼ばれる事態を招く。

この「パナマ疑獄」は1892年に発覚するが、スクープしたのは反ユダヤの極右政治家エドワール =ドリュモン(1844-1917)が発行する新聞「自由言論(ラ・リーブル・パロール)」だった。なぜ極右新聞 が?といえば、このパナマ問題で政治家と運河会社の仲介役として活動していたジャック=ドレナック男爵が フランスに帰化したドイツ系ユダヤ人であり、運河会社への出資者の多くにユダヤ系の財産家・銀行家が存在していたからだ。ドリュモンはパナマ疑獄をユダヤ 人・ドイツ人攻撃の格好の材料として利用したわけだが、疑惑自体は事実であり、フランス政界は大パニックに陥った。収賄政治家のリストが取りざたされ、一 時は100名以上の名前があるとされたが、最終的に二十数人の政治家の名が収賄者リストにあるとされたという。これが『水晶の栓』の「27人のリスト」の 元ネタであるが、実際に収賄の事実を認めて刑に服したのは当時の建設大臣バイオー議員一人で(1903年に刑確定)、あとは全て政界引退で逃げ切ったとい う。

なおレセップスやエッフェルも背任と詐欺容疑で起訴され、いったんは禁固刑の有罪判決が出されたが、手続きの不備を理由に最高裁がその判決を無効とし、 何やらウヤムヤな結末となっている。レセップス自身は名声も地におちて裁判中から精神錯乱の状態になり、1894年に死去した。

極右の最大の攻撃対象となり、事件の核心部分にいたドレナック男爵は、疑惑が発覚して大騒ぎの時点で自宅で死体となって発見された。これが自殺なのか他 殺なのか不明の状態で、口封じに消されたとみる説も根強い。設定はかなり異なるが、『水晶の栓』におけるジルベールの父、ビクトリアン=メルジの自殺はこ れを念頭に置いていると思われる。

この事件の直後の1894年、ユダヤ系軍人ドレフュス大尉がドイツの スパイとして逮捕された冤罪事件「ドレフュス事件」が起 こり、やはりドリュモンら極右勢力がユダヤ人攻撃を盛んに行った。ドレフュスを擁護したことで有名な作家エミール= ゾラ(1840〜1902)はこのドレフュス事件とともにパナマ事件を反ユダヤ主義の表れととらえ、フランスを誤らせるもの と して警告している。

ついでの話になるが、作中でルパンに愛国心をやたらに表明させ、ドイツに対する敵愾心をしばしば露骨に描いたルブランであるが、少なくとも反ユダヤ主義 には共鳴しなかったはず。一つの証拠として彼の二度目の妻がユダヤ人だったことが挙げられる。そのため晩年のナチス占領下、妻への迫害を避けるために住処 を移した事実もある。『水晶の栓』に特にユダヤ人と思えるキャラクターは出てこないが、ビクトリアン=メルジの自殺がドレナックの死を連想させるあた りにもその感覚がチラリとうかがえる気もしてくる。

☆ナポレオンの横顔

物語の中盤、ドーブレックが何者かに誘拐され、老学者ニコルに変装したルパンが現場に落ちていた象牙の破片に「ナポレオンの横顔」があることから、犯人は「ナポレオンにつかえて財をきずき、爵位をたまわったのに、のちに王政復古の せいで落ちぶれたコルシカ系の元貴族の子孫」であると推理してみせる。それが「リスト」に名前が載っていてドーブレックに恐喝されていたボ ナパルト党の代議士・アルビュ フェ侯爵というわけだが、「ボナパルト党」とは何だろうか?ここでニコル先生よろしくフランス史講座を軽くおこなってみよう。

1789年に勃発したフランス革命は、ルイ16世を処 刑して王政を廃止した。しかしその後の混乱と対外戦争の中で天才的な才能を発揮したコルシカ島出身の軍人ナポレオン=ボナパルト(1769〜1821)が台頭、1804年には国民投票によってフ ランス皇帝「ナポレオン1世」として即位し、「フランス第一帝政」が始まることになる。ナポレオンが生まれ たコルシカ島というのはどちらかといえばイタリア文化圏といっていい独立性の高い島で、21世紀の今日でもまだ独立運動があったりするところだが、フラン ス語が訛っていたためバカにされたというナポレオンは自身の体制を固めるためであろう、一族を各地の王位につけただけでなく、多くの同郷人たちをフランス 貴族として爵位を与えた。この「アルビュフェ侯爵」もそういうコルシカ人の一人だった、という設定だ。

一時はヨーロッパのほぼ全土を支配下におさめ、絶頂を極めたナポレオンだったが、1812年のロシア遠征に失敗してからは転落の一途をたどり、1814 年に退位を迫られてエルバ島に流された。そしてブルボン家のルイ18世が フランス国王に即位する「王政復古」がなされる。そ の後ナポレオンは一時帝位に返り咲く(「百日天下」)が、 結局敗北して大西洋のど真ん中のセント・ヘレナ島に流されてそこで一生を終えることになった。こうした情勢の中で、ナポレオンのおかげで出世したコルシカ 貴族達は当然ながらその地位を失い、王政復古政府から退職金だけ与えられ、警察の監視を受けながら「帝政復活」を夢見る「ボナパルティスト(ボナパルト党)」となっていったわけだ。 ニコル先生ことルパンも言うように、こうしたボナパルティストたちがひそかに皇帝への忠誠を示すため身の回りのものにナポレオンの偶像を刻み込んでいたと いうことも実際にあったのだろう。

その後1830年の「七月革命」でブルボン王家は打倒され、代わりにオルレアン王家の「七月王政」が成立するが、1840年の「二月革命」でこれも 打倒され「第二共和制」となる。この間にボナパル ティストたちはナポレオン1世の甥・ルイ=ナポレオン(ナポレオン3 世、1808〜1873)を宗主とあおぎ、帝政復活を画策して反乱を起こすなど活動を活発化させ、「強いフランス」を夢見る大衆も巻き込ん で運動を広げていく。その盛り上がりを受けて1848年にルイ=ナポレオンがフランス大統領に当選、1852年についに皇帝に即位して、「第二帝政」が実現した。この帝政は1870年の普仏戦争の敗 北によって終わり、ルパンの時代である「第三共和制」が 成立するが、ボナパルティストたちはイギリスに亡命したナポレオン3世の皇太子ナポレオン=ウジェーヌ=ルイ=ボナパルト(ナポレオン4世)に望 みを託して帝政復活を企図し続けた。ところが1879年にこのナポレオン4世はイギリス軍に従軍して参加した南アフリカのズールー戦争で戦死してしまい、 ボナパルティストたちの夢は大きくくだかれてしまうことになる。

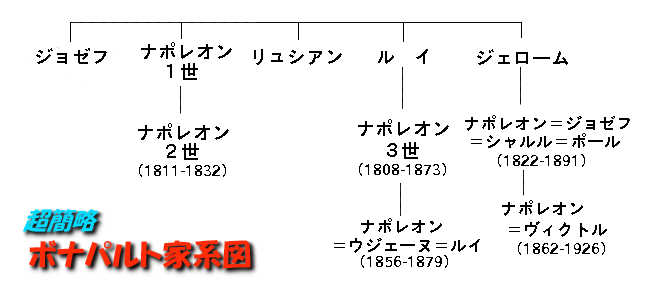

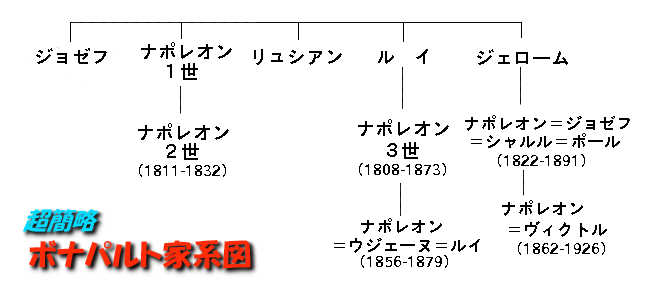

ただし、ボナパルト家の後継候補は他にもいた。それがナポレオン1世の甥の一人であり、ナポレオン3世の「いとこ」であったナポレオン=ジョゼフ=シャルル=ポール=ボナパルト(通称「ナポレオン公」、 1822〜1891)だ。ナポレオン3世とはかなり仲が悪かったようだが、彼自身が帝位への野心満々であったことが大きな原因だ。1870 年の第二帝政の崩壊、1879年のナポレオン4世の戦死により、この「ナポレオン公」がボナパルト家帝位候補の最有力となり、その周囲にボナパルティスト たちも集まることとなった。アルビュフェ侯爵はこのナポレオン公の政治局員だったことになっているが、運河事件に深く首を突っ込んでいたためにナポレオン 公によって政治局員からはずされた…という設定になっている。パナマ運河疑獄が発覚したのは1892年のことでナポレオン公は1891年に亡くなっている から、ややツジツマが合わない気もするが、もともとモデルにしたフィクションなのだからあまり気にしなくてもいいだろう。ただこのナポレオン公の息子ナポレオン=ヴィクトル=ボナパルト(1862〜1926)が「プ リンス・ヴィクトル」と呼ばれてボナパルト家の宗主となっていたから、ここでいう「ナポレオン公」とはこちらのことを指している可能性もある。

ところで読みやすい全訳でお奨めの偕成社版なのであるが、この「ナ ポレオン公(le prince Napoléon)」の部分を全て「ナポレオン3世」と誤訳してしまっている。ナポレオン3世は 運河事件のはるか前に死去しているので変だなぁ…とは以前から思っていたのだが、他の訳文と原文を見てようやく確認して納得した次第。

☆死刑とギロチンとルパンの殺人

『水晶の栓』は部下ジルベールの死刑執行へのカウントダウンが物語に物凄い緊迫感をもたらしているわけだが、その死刑の処刑法が「ギロチン」による斬首刑 であること、しかも「公開処 刑」であることに驚く読者も多いだろう。20世紀初頭のフランスでこんな残酷なことしていたのか!と驚くのは100年後の人間の感覚であっ て、実はフランスは1970年代までギロチンによる死刑が存続していた国なのである。

そもそも「ギロチン」という処刑道具はフランスの発明だ。もともと食肉加工用だった機械を工夫したものらしいが、これをフランス公式の死刑道具としたの はジョゼフ=ギヨタン(1738〜1814)なる人物 だ。彼はむしろ進歩的理想論者で、当時の死刑が身分により処刑法が異なったり、斧などによる斬首刑がしばしば「失敗」して余計な苦痛を与えることを問題視 し、「平等かつ人道的な死刑」を提案し、これが1792年に採用されて「ギロチン」として実現したというわけだ。もともとは別の呼び名だったが提案者のギ ヨタンが有名になってしまったため彼の名をとった「ギヨティーヌ(英語 で「ギロチン」)という呼び名が定着してしまった。おりしもフランス革命後の混乱の「恐怖政治」のさなかでギロチンが大活躍(汗)、恐怖の 断頭台にその名を冠せられてしまったギヨタンは迷惑がったらしいが…。

その後もフランスの死刑はほぼ全てがギロチンで執行されている。おまけに1939年まで街中で「公開処刑」するのが原則となっていた。死刑はみせしめ、 という感覚が強かったせいもあるが、こうした公開処刑には見物人が数多く押しかけ、場所取りをめぐってチケット販売もされるなど、ちょっとしたお祭り騒ぎ であったらしい。こうした例はフランスばかりでなくアメリカにも見られるし、日本だって明治初期ぐらいまではそんな感覚だった。

ルパンと同じ時代の、しかも泥棒たちの生態を描いた『パリの大泥 棒』(1966年、ルイ=マル監督、ジャン=ポール=ベルモンド主演)という映画を見たことがあるが、この劇中でも公開によるギロチン処刑 を主人公が目撃する場面がある。しかも処刑されるのは主人公と同じ泥棒。この当時のフランスの量刑については全然知らないのだが、とくに殺人を犯していな くても強盗を繰り返した重罪人なら死刑になるような雰囲気で描かれていた。『水晶の栓』のジルベールとボーシュレーは一応一人を殺したことになっているん だけど、やはり大強盗ルパンの一味であることが死刑判決の大きな要素になっているようにも見える。

映画ばなしでつなげると、フランスの植民地となっていたアルジェリアの独立闘争をドキュメントタッチで描いた傑作『アルジェの戦い』(1966年、ジッロ=ポンテコルヴォ監督)で も、独立運動家たちの処刑は刑務所内でのギロチン刑となっていた(な お、この映画見ちゃってると、ジルベールがアルジェリアの農園で平和に…というラストにかなり複雑な思いがする)。フランスにおけるギロチ ン処刑の最後となったのは拷問殺人罪で有罪となったチュニジア人の処刑(1977年9月)で、以後死刑廃止論が高まり、1981年にフランスは公式に死刑 制度を廃止している。

さて『水晶の栓』では、死刑が公開の場、しかも街中(正確には ラ・サンテ刑務所のすぐそばの広場)で行われるために、ルパンがそれを阻止できたとも言える。しかしここで問題になるのはルパンが明白に 「殺人」を行う描写になっているという点だ。断頭台にあげられる直前のボーシュレーをルパンが狙撃、見事に眉間に撃ち込んで即死(の割には台詞をしゃべるが)に至らしめている。ルパンとして はあくまでジルベールを救う目的があり、相当のワルであり殺人を実際に起こしているボーシュレーについては「死刑になって当然」と考えているわけで、どう せ直後に処刑されるんだから自分の手で先にあの世に送ってやるのは「殺人」ではないという論理のようだ。実際ボーシュレーは狙撃で死ぬが、死体は手続きど おりちゃんとギロチンにかけられている。

「ルパンは殺人をしない」という“鉄則”は『ルパンの 冒険』から示され始め、『813』で明確になったものだが、『水晶の栓』ではさらに厳格になっていて、冒頭の殺人シーンでルパンは「血だぞ!血だらけだぞ!わたしが血を見るのをきらっていることを、よく知っ てるはずじゃないか。人殺しをするくらいなら、殺されるほうがましだ」とまで叫び、うろたえている。しかしそうののしった相手を自らの手で 撃ち殺しているのはやっぱり矛盾なんじゃ…と思っちゃうところだ。この部分、子供向けにはマズイと判断したのであろう、南洋一郎の『古塔の地下牢』ではルパンがボーシュレーを撃つ場面は負傷に とどまっており、ラストでジルベールが特赦されたのち死刑執行されるという変更がなされている。

ルパンが直接的に殺人を行う描写はこの『水晶の栓』、そして『続813』に見られるが、この両者についてはまぁなんとか言い訳ができなくもない。だが『虎の牙』のアレは…という話はそっちの項目で触れることにし たい。

<怪盗ルパンの館のトップへ戻る >

「水晶 の栓」(長編)

LE BOUCHON DE CRISTAL

<ネタばれ雑談その2>

☆モデル実話のある「現代小説」

100年近くも経った今となっては「歴史小説」的位置づけもできるのだが、発表当時この小説の設定はかなり生々しいものがあったはずだ。ドーブレックは タイトルにもなっている『水晶の栓』の中に隠した「27人のリスト」を 種に恐喝を繰り返すが、そのリストについて本文中ではあまり詳しい説明をしていない。ただジルベールの父ビクトリアン=メルジが「フランス両海運河調査委員会の委員」であり、その立場で運河計画 に賛成票を投じ、見返りに多額のカネを受け取った…と語られる場面から当時の読者の多くが何の話がモデルかピンと来たに違いない。モデルとなっているのは 第三共和制フランス政治史に名高い「パナマ運河疑獄事件」な のだ。

この事件については日本人は当然なじみがない。『水晶の栓』のいくつかある訳本のうち、偕成社全集版で本作の訳を担当した羽林泰氏がこの事件についてか なり詳しい解説を書いている。もともと児童向け全集という位置づけなのでかえって丁寧な解説になったものと思われるが、ここではその解説を参考にこの事件 についてまとめてみよう。

フェルディナン=マリー=ヴィコント=ド・レセップス(1805〜1894)という男がいる。フランスの外交官貴族の家 に生まれ、自らも外交官となってとくにエジプトに長く駐在し、エジプト総督家(当時のエジプトはオスマントルコ帝国内の半独立国で総督は実質的国王)の 家庭教師もつとめている。この時の教え子がのちにエジプト総督となり、外交官引退後のレセップスはその腹心としてエジプトに迎えられた。ここでレセップス はインド洋と地中海を結ぶ「ス エズ運河」の大工事を計画、「国際スエズ運河株式会社を設立して株式売却により資金と支持を集め、各種の妨害や困難を乗り越えて、1869 年についに運河を完成させる。この運河の完成によりそれまでアフリカ南端を経由するしかなかったアジア・ヨーロッパ航路は大幅に短縮され、レセップスは世 界史的快挙を成し遂げた英雄として母国フランスでも賞賛されることになる(もっともスエズ運河自体は当初フランス・エジプト共有だったが後にイギリス に接収されてしまう)。

「スエズの次はパナマだ!」ということになり、レ セップスはただちにパナマ運河建設事業に取り組むことになる。この当時大西洋と太平洋を行き来するには南アメリカ南端を大回りするしかなく、南北アメリカ 大陸の一番細い地点であるパナマ地峡に運河を建設するという計画は早くから構想されていた。帝国主義時代ということもあり列強がその利権をめぐって激しく 争っていたころで、スエズ運河の英雄レセップスにそれをやらせようという動きがフランスで起こるのは至極当然ともいえた。

1880年にフランス・パナ マ運河会社(『水晶の栓』では「フランス両海運河会 社」)が設立され、レセップスはその総裁となり、スエズ運河と同様の方法(水平式)による運河建設を開始した。しかしレセップスは本来外交 官であって技術者ではなかったことが災いした。実際に始めてから気づくというのが大問題なのだが、パナマ地峡は予想以上に高低差が激しく、スエズ同様の水 平式の運河建設は技術的に無理と判明したのだ。さらに黄熱病・マラリアが労働者のあいだに蔓延するというおまけまでつき、パナマ運河建設はいきなり行き詰 まってしまう。

なまじスエズで成功してしまったレセップスは、明らかな失敗を覆い隠して事業を強引に推し進めた(彼個人の問題ではなく事業全体がすでにブレーキがかからない状態だったとも 言えるが)。エッフェル塔の建設者ギュスターブ=エッフェル(1832〜1923)を参加させて水平式から閘門式(水門を各所に設け水位を上下させることで船の通過を行う方式)に 切り替えたのはいいとして、さらなる資金集めのために「宝くじつき 社債」を発行するという作戦に出てしまう。そしてこの社債を議会に承認させるために政治 家達に莫大な贈賄工作を行い、またマスコミの批判をかわすために新聞・雑誌への広告費も盛大にばらまいた。こうした「鼻薬」は大いに効いてパナマ運河会社 は放漫経営のまま放置どころか支援を受け続け、80万人の国民がこの宝くじつき社債を購入した。パナマ運河会社はとうとう1889年に倒産するが、国民の 批判と贈賄工作の発覚を恐れた政府はその事実すらしばらく隠蔽し、後世「国 家的詐欺」とまで呼ばれる事態を招く。

この「パナマ疑獄」は1892年に発覚するが、スクープしたのは反ユダヤの極右政治家エドワール =ドリュモン(1844-1917)が発行する新聞「自由言論(ラ・リーブル・パロール)」だった。なぜ極右新聞 が?といえば、このパナマ問題で政治家と運河会社の仲介役として活動していたジャック=ドレナック男爵が フランスに帰化したドイツ系ユダヤ人であり、運河会社への出資者の多くにユダヤ系の財産家・銀行家が存在していたからだ。ドリュモンはパナマ疑獄をユダヤ 人・ドイツ人攻撃の格好の材料として利用したわけだが、疑惑自体は事実であり、フランス政界は大パニックに陥った。収賄政治家のリストが取りざたされ、一 時は100名以上の名前があるとされたが、最終的に二十数人の政治家の名が収賄者リストにあるとされたという。これが『水晶の栓』の「27人のリスト」の 元ネタであるが、実際に収賄の事実を認めて刑に服したのは当時の建設大臣バイオー議員一人で(1903年に刑確定)、あとは全て政界引退で逃げ切ったとい う。

なおレセップスやエッフェルも背任と詐欺容疑で起訴され、いったんは禁固刑の有罪判決が出されたが、手続きの不備を理由に最高裁がその判決を無効とし、 何やらウヤムヤな結末となっている。レセップス自身は名声も地におちて裁判中から精神錯乱の状態になり、1894年に死去した。

極右の最大の攻撃対象となり、事件の核心部分にいたドレナック男爵は、疑惑が発覚して大騒ぎの時点で自宅で死体となって発見された。これが自殺なのか他 殺なのか不明の状態で、口封じに消されたとみる説も根強い。設定はかなり異なるが、『水晶の栓』におけるジルベールの父、ビクトリアン=メルジの自殺はこ れを念頭に置いていると思われる。

この事件の直後の1894年、ユダヤ系軍人ドレフュス大尉がドイツの スパイとして逮捕された冤罪事件「ドレフュス事件」が起 こり、やはりドリュモンら極右勢力がユダヤ人攻撃を盛んに行った。ドレフュスを擁護したことで有名な作家エミール= ゾラ(1840〜1902)はこのドレフュス事件とともにパナマ事件を反ユダヤ主義の表れととらえ、フランスを誤らせるもの と して警告している。

ついでの話になるが、作中でルパンに愛国心をやたらに表明させ、ドイツに対する敵愾心をしばしば露骨に描いたルブランであるが、少なくとも反ユダヤ主義 には共鳴しなかったはず。一つの証拠として彼の二度目の妻がユダヤ人だったことが挙げられる。そのため晩年のナチス占領下、妻への迫害を避けるために住処 を移した事実もある。『水晶の栓』に特にユダヤ人と思えるキャラクターは出てこないが、ビクトリアン=メルジの自殺がドレナックの死を連想させるあた りにもその感覚がチラリとうかがえる気もしてくる。

☆ナポレオンの横顔

物語の中盤、ドーブレックが何者かに誘拐され、老学者ニコルに変装したルパンが現場に落ちていた象牙の破片に「ナポレオンの横顔」があることから、犯人は「ナポレオンにつかえて財をきずき、爵位をたまわったのに、のちに王政復古の せいで落ちぶれたコルシカ系の元貴族の子孫」であると推理してみせる。それが「リスト」に名前が載っていてドーブレックに恐喝されていたボ ナパルト党の代議士・アルビュ フェ侯爵というわけだが、「ボナパルト党」とは何だろうか?ここでニコル先生よろしくフランス史講座を軽くおこなってみよう。

1789年に勃発したフランス革命は、ルイ16世を処 刑して王政を廃止した。しかしその後の混乱と対外戦争の中で天才的な才能を発揮したコルシカ島出身の軍人ナポレオン=ボナパルト(1769〜1821)が台頭、1804年には国民投票によってフ ランス皇帝「ナポレオン1世」として即位し、「フランス第一帝政」が始まることになる。ナポレオンが生まれ たコルシカ島というのはどちらかといえばイタリア文化圏といっていい独立性の高い島で、21世紀の今日でもまだ独立運動があったりするところだが、フラン ス語が訛っていたためバカにされたというナポレオンは自身の体制を固めるためであろう、一族を各地の王位につけただけでなく、多くの同郷人たちをフランス 貴族として爵位を与えた。この「アルビュフェ侯爵」もそういうコルシカ人の一人だった、という設定だ。

一時はヨーロッパのほぼ全土を支配下におさめ、絶頂を極めたナポレオンだったが、1812年のロシア遠征に失敗してからは転落の一途をたどり、1814 年に退位を迫られてエルバ島に流された。そしてブルボン家のルイ18世が フランス国王に即位する「王政復古」がなされる。そ の後ナポレオンは一時帝位に返り咲く(「百日天下」)が、 結局敗北して大西洋のど真ん中のセント・ヘレナ島に流されてそこで一生を終えることになった。こうした情勢の中で、ナポレオンのおかげで出世したコルシカ 貴族達は当然ながらその地位を失い、王政復古政府から退職金だけ与えられ、警察の監視を受けながら「帝政復活」を夢見る「ボナパルティスト(ボナパルト党)」となっていったわけだ。 ニコル先生ことルパンも言うように、こうしたボナパルティストたちがひそかに皇帝への忠誠を示すため身の回りのものにナポレオンの偶像を刻み込んでいたと いうことも実際にあったのだろう。

その後1830年の「七月革命」でブルボン王家は打倒され、代わりにオルレアン王家の「七月王政」が成立するが、1840年の「二月革命」でこれも 打倒され「第二共和制」となる。この間にボナパル ティストたちはナポレオン1世の甥・ルイ=ナポレオン(ナポレオン3 世、1808〜1873)を宗主とあおぎ、帝政復活を画策して反乱を起こすなど活動を活発化させ、「強いフランス」を夢見る大衆も巻き込ん で運動を広げていく。その盛り上がりを受けて1848年にルイ=ナポレオンがフランス大統領に当選、1852年についに皇帝に即位して、「第二帝政」が実現した。この帝政は1870年の普仏戦争の敗 北によって終わり、ルパンの時代である「第三共和制」が 成立するが、ボナパルティストたちはイギリスに亡命したナポレオン3世の皇太子ナポレオン=ウジェーヌ=ルイ=ボナパルト(ナポレオン4世)に望 みを託して帝政復活を企図し続けた。ところが1879年にこのナポレオン4世はイギリス軍に従軍して参加した南アフリカのズールー戦争で戦死してしまい、 ボナパルティストたちの夢は大きくくだかれてしまうことになる。

ただし、ボナパルト家の後継候補は他にもいた。それがナポレオン1世の甥の一人であり、ナポレオン3世の「いとこ」であったナポレオン=ジョゼフ=シャルル=ポール=ボナパルト(通称「ナポレオン公」、 1822〜1891)だ。ナポレオン3世とはかなり仲が悪かったようだが、彼自身が帝位への野心満々であったことが大きな原因だ。1870 年の第二帝政の崩壊、1879年のナポレオン4世の戦死により、この「ナポレオン公」がボナパルト家帝位候補の最有力となり、その周囲にボナパルティスト たちも集まることとなった。アルビュフェ侯爵はこのナポレオン公の政治局員だったことになっているが、運河事件に深く首を突っ込んでいたためにナポレオン 公によって政治局員からはずされた…という設定になっている。パナマ運河疑獄が発覚したのは1892年のことでナポレオン公は1891年に亡くなっている から、ややツジツマが合わない気もするが、もともとモデルにしたフィクションなのだからあまり気にしなくてもいいだろう。ただこのナポレオン公の息子ナポレオン=ヴィクトル=ボナパルト(1862〜1926)が「プ リンス・ヴィクトル」と呼ばれてボナパルト家の宗主となっていたから、ここでいう「ナポレオン公」とはこちらのことを指している可能性もある。

ところで読みやすい全訳でお奨めの偕成社版なのであるが、この「ナ ポレオン公(le prince Napoléon)」の部分を全て「ナポレオン3世」と誤訳してしまっている。ナポレオン3世は 運河事件のはるか前に死去しているので変だなぁ…とは以前から思っていたのだが、他の訳文と原文を見てようやく確認して納得した次第。

☆死刑とギロチンとルパンの殺人

『水晶の栓』は部下ジルベールの死刑執行へのカウントダウンが物語に物凄い緊迫感をもたらしているわけだが、その死刑の処刑法が「ギロチン」による斬首刑 であること、しかも「公開処 刑」であることに驚く読者も多いだろう。20世紀初頭のフランスでこんな残酷なことしていたのか!と驚くのは100年後の人間の感覚であっ て、実はフランスは1970年代までギロチンによる死刑が存続していた国なのである。

そもそも「ギロチン」という処刑道具はフランスの発明だ。もともと食肉加工用だった機械を工夫したものらしいが、これをフランス公式の死刑道具としたの はジョゼフ=ギヨタン(1738〜1814)なる人物 だ。彼はむしろ進歩的理想論者で、当時の死刑が身分により処刑法が異なったり、斧などによる斬首刑がしばしば「失敗」して余計な苦痛を与えることを問題視 し、「平等かつ人道的な死刑」を提案し、これが1792年に採用されて「ギロチン」として実現したというわけだ。もともとは別の呼び名だったが提案者のギ ヨタンが有名になってしまったため彼の名をとった「ギヨティーヌ(英語 で「ギロチン」)という呼び名が定着してしまった。おりしもフランス革命後の混乱の「恐怖政治」のさなかでギロチンが大活躍(汗)、恐怖の 断頭台にその名を冠せられてしまったギヨタンは迷惑がったらしいが…。

その後もフランスの死刑はほぼ全てがギロチンで執行されている。おまけに1939年まで街中で「公開処刑」するのが原則となっていた。死刑はみせしめ、 という感覚が強かったせいもあるが、こうした公開処刑には見物人が数多く押しかけ、場所取りをめぐってチケット販売もされるなど、ちょっとしたお祭り騒ぎ であったらしい。こうした例はフランスばかりでなくアメリカにも見られるし、日本だって明治初期ぐらいまではそんな感覚だった。

ルパンと同じ時代の、しかも泥棒たちの生態を描いた『パリの大泥 棒』(1966年、ルイ=マル監督、ジャン=ポール=ベルモンド主演)という映画を見たことがあるが、この劇中でも公開によるギロチン処刑 を主人公が目撃する場面がある。しかも処刑されるのは主人公と同じ泥棒。この当時のフランスの量刑については全然知らないのだが、とくに殺人を犯していな くても強盗を繰り返した重罪人なら死刑になるような雰囲気で描かれていた。『水晶の栓』のジルベールとボーシュレーは一応一人を殺したことになっているん だけど、やはり大強盗ルパンの一味であることが死刑判決の大きな要素になっているようにも見える。

映画ばなしでつなげると、フランスの植民地となっていたアルジェリアの独立闘争をドキュメントタッチで描いた傑作『アルジェの戦い』(1966年、ジッロ=ポンテコルヴォ監督)で も、独立運動家たちの処刑は刑務所内でのギロチン刑となっていた(な お、この映画見ちゃってると、ジルベールがアルジェリアの農園で平和に…というラストにかなり複雑な思いがする)。フランスにおけるギロチ ン処刑の最後となったのは拷問殺人罪で有罪となったチュニジア人の処刑(1977年9月)で、以後死刑廃止論が高まり、1981年にフランスは公式に死刑 制度を廃止している。

さて『水晶の栓』では、死刑が公開の場、しかも街中(正確には ラ・サンテ刑務所のすぐそばの広場)で行われるために、ルパンがそれを阻止できたとも言える。しかしここで問題になるのはルパンが明白に 「殺人」を行う描写になっているという点だ。断頭台にあげられる直前のボーシュレーをルパンが狙撃、見事に眉間に撃ち込んで即死(の割には台詞をしゃべるが)に至らしめている。ルパンとして はあくまでジルベールを救う目的があり、相当のワルであり殺人を実際に起こしているボーシュレーについては「死刑になって当然」と考えているわけで、どう せ直後に処刑されるんだから自分の手で先にあの世に送ってやるのは「殺人」ではないという論理のようだ。実際ボーシュレーは狙撃で死ぬが、死体は手続きど おりちゃんとギロチンにかけられている。

「ルパンは殺人をしない」という“鉄則”は『ルパンの 冒険』から示され始め、『813』で明確になったものだが、『水晶の栓』ではさらに厳格になっていて、冒頭の殺人シーンでルパンは「血だぞ!血だらけだぞ!わたしが血を見るのをきらっていることを、よく知っ てるはずじゃないか。人殺しをするくらいなら、殺されるほうがましだ」とまで叫び、うろたえている。しかしそうののしった相手を自らの手で 撃ち殺しているのはやっぱり矛盾なんじゃ…と思っちゃうところだ。この部分、子供向けにはマズイと判断したのであろう、南洋一郎の『古塔の地下牢』ではルパンがボーシュレーを撃つ場面は負傷に とどまっており、ラストでジルベールが特赦されたのち死刑執行されるという変更がなされている。

ルパンが直接的に殺人を行う描写はこの『水晶の栓』、そして『続813』に見られるが、この両者についてはまぁなんとか言い訳ができなくもない。だが『虎の牙』のアレは…という話はそっちの項目で触れることにし たい。

<怪盗ルパンの館のトップへ戻る >