PC21は昭和23年(1948年)「中村タイピスト養成所」として設立。最初は和文タイプの技能訓練からスタートしました。その後英文タイプ、日本語ワープロ、パソコンと授業内容も変化し、以来60年にわたって文書処理および データ処理の教育を行っています。

PC21は昭和23年(1948年)「中村タイピスト養成所」として設立。最初は和文タイプの技能訓練からスタートしました。その後英文タイプ、日本語ワープロ、パソコンと授業内容も変化し、以来60年にわたって文書処理および データ処理の教育を行っています。

![]()

写真は1970年代の教室の様子です。手動の英文タイプを練習しています。手前にはかつて日本語清書ツールの代表であった和文タイプが見えています。

昭和52年(1977年)には、CPUやメモリーなどのICを自分でハンダ付けする、手作りマイコンを導入し、翌昭和53年(1978年)にはそのマイコンを使った英語およびローマ字入力用キーボード練習システムを、日本で最初に開発しました。

昭和52年(1977年)には、CPUやメモリーなどのICを自分でハンダ付けする、手作りマイコンを導入し、翌昭和53年(1978年)にはそのマイコンを使った英語およびローマ字入力用キーボード練習システムを、日本で最初に開発しました。

当時はまだパソコンという言葉はありませんでした。

1980年頃には毎年8月に行われる清水みなと祭りに協賛して、当時はまだ珍しかったビデオカメラで撮影した顔写真を、マイコンで 文字データに変換し、テレタイプ(33ASR)に出力して似顔絵を描くシステムを開発し出品しました。また1982年には静岡市の産業展示館(現在のツインメッセ)のこけら落としイベントに主催者から招待され、障害物を避けたり音声合成で相手に話しかける、マイコンを搭載した自走型ロボットを展示しました。

1980年頃には毎年8月に行われる清水みなと祭りに協賛して、当時はまだ珍しかったビデオカメラで撮影した顔写真を、マイコンで 文字データに変換し、テレタイプ(33ASR)に出力して似顔絵を描くシステムを開発し出品しました。また1982年には静岡市の産業展示館(現在のツインメッセ)のこけら落としイベントに主催者から招待され、障害物を避けたり音声合成で相手に話しかける、マイコンを搭載した自走型ロボットを展示しました。

1985年頃はワープロ全盛期で、多くのワープロ教室が誕生しました。その中でPC21だけはワープロ専用機ではなく、パソコンによって、文書処理、事務処理、データ処理の教育を行いました。写真は1988年頃の教室の様子です。

1985年頃はワープロ全盛期で、多くのワープロ教室が誕生しました。その中でPC21だけはワープロ専用機ではなく、パソコンによって、文書処理、事務処理、データ処理の教育を行いました。写真は1988年頃の教室の様子です。

![]()

今では常識となったOSやネットワークの利用も、1980年代の初頭、MS-DOSがまだなかったCP/Mの時代から独自のLAN回線を開発して利用を始めました。

またPC21では Windows も Windows 2.1 の頃からすでに実習に取り入れています。

その間、先進的な企業へのマイコン・パソコン導入のため、個別アプリケーションソフトウェアを多数受託開発しました。その中には独自開発し全国発売された、PC-8801用日本語ワードプロセッサも含まれています。そしてそこで得られた経験は、現在授業の随所に生かされています。

その間、先進的な企業へのマイコン・パソコン導入のため、個別アプリケーションソフトウェアを多数受託開発しました。その中には独自開発し全国発売された、PC-8801用日本語ワードプロセッサも含まれています。そしてそこで得られた経験は、現在授業の随所に生かされています。![]()

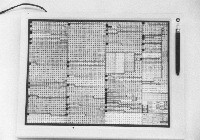

写真はカナ漢字変換やローマ字漢字変換が生まれる前、和文タイプの文字盤形式で漢字を入力するために利用されていた漢字タブレットという装置です。

(1) ITおよびECに対応した教育を低料金で行う。

(2) 広範囲なパソコン活用・事務処理・文書処理ができる力を育てる。

(3) 正確なキーボード操作ができるようにする。

・・・がPC21の基本姿勢です。