(ステップ1)まず、自分の発明アイデアをメモ紙に、絵図面と自分の言葉(用語)で表現してみましょう。

(ステップ2)その自分の言葉を、何通りにか、言い換えてみましょう。

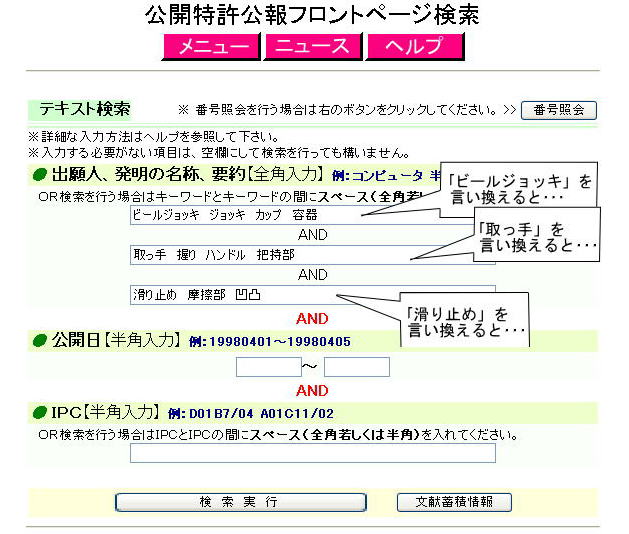

例えば、ビールジョッキの取っ手に滑り止めを付けて持ちやすくした発明をしたなら

「ビールジョッキ」

「取っ手」

「滑り止め」

などが調査に使える言葉ですが、これらをさらに言い換えると、

「ビールジョッキ」は「ジョッキ」「カップ」「容器」などと言い換えられ、

「取っ手」は「握り」「ハンドル」「把持部」などと言い換えられ、

「滑り止め」は「摩擦部」「凹凸」などと言い換えられるかもしれません。

つまり、他の人も使うであろう的確な言葉を見つけることがコツです。

(ステップ3)その言葉を使って、特許庁のホームページで、検索します。無料です。

「特許庁のホームページ(JPU)」の下の方にある「特許電子図書館(IPDL)」には特許

実用以外にもたくさんの検索の種類があります。初心者かつ自信のない人は、この中の右上の「特許

情報の検索方法に詳しくない方はご利用下さい」を使うのもいいでしょう。それほど初心者でない人

は、左上の特許実用検索へというのをクリックすると「特許実用検索」の窓が出ます。

その中にもたくさんの検索の種類がありますが、テキスト(用語)で検索できるのは、

〔5)公開特許公報フロントページ検索または、7)公報テキスト検索〕です。

ここでは、このうちの5)公開特許公報フロントページ検索で、検索します。

次の画面は、そのフロントページ検索画面のコピーです。

(ステップ4)

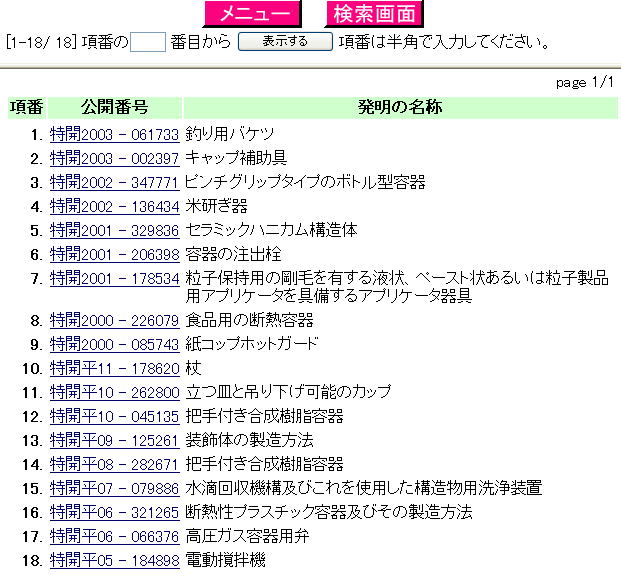

検索して出てきた特許公報を見て、自分のアイデアに似たものが記載されていないかどうかを検討します。

全く同じものが記載されていたら、特許出願はあきらめる方がいいでしょう。

また、この調査がうまく行かないときに、とりあえず特許出願することも考えられます。厳密な調

査は、プロの調査会社でも大変です。時間と費用がかかります。何日もかかって何十万の費用を要す

ることもあります。

それよりも出願してしまえば、特許庁の審査官が調査も審査もやってくれます。

自分でできないときや判断が難しいときは相談して下さい(調査は有料です)。