(通し番号01ページ)

(通し番号01ページ)このページに記載されている主な内容

・煉瓦の規格を知る必要性(基礎)について

・JIS規格と規格異型・異型レンガについて

・普通煉瓦、耐火煉瓦の種類と用途

煉瓦と一口に言っても、沢山の種類があります。

(通し番号01ページ)

(通し番号01ページ)

このページに記載されている主な内容

・煉瓦の規格を知る必要性(基礎)について

・JIS規格と規格異型・異型レンガについて

・普通煉瓦、耐火煉瓦の種類と用途

![]()

煉瓦と一口に言っても、沢山の種類があります。

|

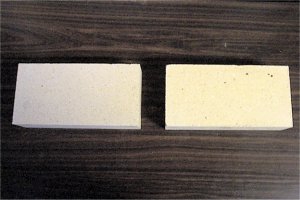

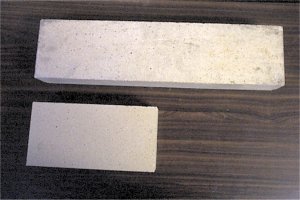

まず、皆さんに質問です。 この2つの煉瓦、右と左、どちらが 値段が高いでしょうか? ヒント どちらも耐火煉瓦ですが、 片方は超高温用の素材で 作られています。 (メーカーは同じです) |

では、答えです。値段が高いのは右側です。左に比べて3倍〜4倍以上の差があります。

解りやすく言えば左が200円なら右は800円です。でもご心配なく、一見で判断しろ!

と言われたら、私(筆者)でも解らないからです(笑)煉瓦の素性を知るという事は、煉瓦の

価値を正しく判断し、TPOに応じた使い方をして欲しいとの思いから書いています。

言い換えますと、「まがいもの」「不良品」をつかまされない為の知識と言う事も言えます。

昨今、一般市場でも、赤レンガだけでなく、耐火煉瓦をはじめ、いろんな炉材を見かける

様になりましたが、残念なのは、扱う側も、買われる側も商品知識に乏しいのか、残念な

売られ方をしているケースを見かけます。上記の2つは、じゃあ、左が粗悪な製品なのか

と言いますと、そうではありません。2つの製品の差は、普通の耐火煉瓦、超高温用

(1800度)の煉瓦という違いであって、どちらもJIS規格に定められた方法に準拠した製品

です。不良品は見ただけでは解らない例も沢山あります。JIS規格外であれば、どんな基準で

つくられているか、原料のコンテントもわかりません。ある程度の条件が必要な現場で使用する

際には、気をつけなばなりません。いい加減な規格だったために、煉瓦の寸法がマチマチで

火入れをしたら、さらに耐火煉瓦自体に収縮がおき、天井が落ちたという話しが、実はプロの

現場でも未だにあるのです。

ここで覚えておいて欲しい事

煉瓦にはJIS規格があります。規格品と、規格外品では当然、値段が違います。

JIS規格は、一種の製品の品質保証であると思っていてください。さらに会社独自の検査体制

を取り、厳しい検査基準を持つ大手工場製品では、さらに製品の信頼度が上がると思います。

これらの煉瓦の選択は、現場の条件と考えてあわせていかねばなりません。

![]()

|

|

赤レンガ(普通煉瓦)のJIS規格

当社で、あった実例ですが、試験的に当社の敷地にて赤レンガのモニュメントを作る際に

赤レンガが、たまたま不足をし、いつもとは別ルート(市販に近い)から赤レンガを仕入れて

職人に積ませたら、積みにくそうにしています。おかしいなと思い、いろいろ原因を調べて

いるうちに解りました。寸法が10ミリ以上も違う煉瓦があったのです。

10ミリ目地で積ませていましたから、困るのは当然です。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも

規格というものは大事です。赤レンガの寸法許容誤差は長さ(長辺)±6ミリ、幅±3ミリ、厚さ

±2.5ミリです。この規格内でないと、認められない事になっています。さらに物質的特性の基準

として、水分の吸収率や、耐圧強度という項目があり、その仕様に応じて1種・2種・3種と区分が

されています。「並品」などという正札がついている物は、まず、こうした基準を満たしていない

可能性があります。ヒドイ例になりますと、ひび割れているものが平気で混ざって売られている例

を以前見かけた事もあります。

|

|

耐火煉瓦のJIS規格

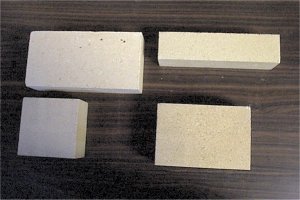

そしてこれが耐火煉瓦の寸法です。赤レンガより一回り大きいですね。

この寸法に落ち着いたのは、昭和17年で、それまであったドイツ並型、東京並型(東並)と各種

あったサイズが統一化=標準化されたものです。ですが、未だに、ドイツ並、東並も若干では

ありますが流通をしているようです。イギリス並、ドイツ並は輸入された炉や、わざわざ仕入れを

しなければ、それに当る事はありませんが、無頓着に値段のみで、仕入れをしますと、フタを

開けたら東並だった!なんて事態が起こるかも知れません。

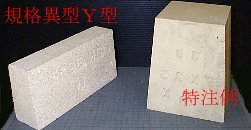

![]()

|

|

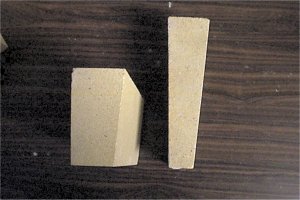

| 並形・半マス・ヨーカン・七五 | 2丁長(並型の2倍の長さ) |

|

|

| セリ(くさび型の煉瓦)・セリ受 | Yセリ・Tセリ |

|

この他にも 重箱(並2長分の大きさ) 1丁半(並型の1.5倍の長さ) 半ヘギ(並型の半分の厚み) メガネ(穴あき)レンガ 等があります。 |

| 大判煉瓦(特注品・写真は並4丁分) |

皆さんが知っている長方形のレンガが実はJIS規格で寸法や製品の特性が定められている事を

お話ししましたが、工事の効率化の為に、さらに最初から決まった形に加工されたレンガが

あります。大きく分けて「規格異型」と単なる「異型」があります。前者はJISでやはり寸法が

決められています。並型では、どうしても施工に難しい場所がある。とお悩みの方は、この

異型を使ってみてはいかがですか。

半マス 並型の半分の大きさ

ヨーカン やはり並型の半分の大きさだが、縦に半分に割ったもの

七五 レンガ職人はレンガを積むとき、丁度半分ずらして積むのではなく、四分の三

(四分の一)ずらして積む事があります。左官屋さんと違う大きな点です。

火を使う場所の施工ならではの知恵で、表と裏の目地が重ならないようにとか

レンガ職人の知恵なのです。七五とは4分の3の大きさのレンガです。

1丁半 並型の1.5倍長さ

2丁長 並型の2倍の長さ どちらも開口部を作るときとか便利ですね。

Yセリ 114の長さの辺で角度がついているレンガ。Y1、Y2、Y3と角度がキツクなる。

Tセリ 230の長さの辺で角度がついているレンガ。T1、T2、T3と角度がキツクなる。

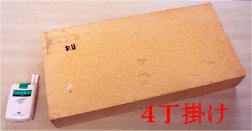

大判レンガ 規格にないレンガでどうしても寸法に合わせたレンガが欲しい際は、

型を作り、注文する方法があります。そんな中でもメーカーによっては、独自の

基準で型を持ち、準備をしている会社もあります。写真は4丁分のレンガをつないだ

ものですが、当社もわずかながらこうしたレンガを所持していますので、必要が

あればご相談ください。

|

|

![]()

普通煉瓦(赤レンガ)の種類

普通の赤レンガの他に、ヤキスギ(焼き過ぎ)塩焼きと呼ばれるもの、また黒い色をした

赤レンガもあります。道路舗装で使われるようなカラーレンガは、分類で言えば、別な

ものです(焼成品ではない)ヤキスギの色合いはいぶしたような黒っぽいのが特徴で、

塩焼きは、表面が光沢がかかります。昔ながらの土管の色を思い出してください。実は

あれも塩焼きの技法なのです。また、これ以外に、昨今流行なのがアンティークレンガ

ですが、これは、大別して、解体現場から出されたものを再生した、本当のレンガ、

見せ掛けで、実は工場で作っているアンティーク「風」なレンガ、海外から輸入される

レンガと3つに分類されます。強度とか、製品の特性等、質問がたまに当社にまいりますが

輸入レンガは、仕入先も世界各国で、船単位で次々やってきますので、正直、把握

出来ません。日本国内と同じ事情で、やはり工場で作っているものが多いようです。

|

|

耐火煉瓦の種類と用途

耐火煉瓦は今でこそ、建築材料としても見直されて利用されますが、本来は工業用の

煉瓦です。さまざま種類が存在するのは、現場毎に求められる条件に応じての事で、

例えば、耐酸、耐アルカリ、耐磨耗、高温、超高温、対固体・液体・気体(ガス)

といった条件が、またその条件がいくつか重なった条件下で、煉瓦の種類が選択を

されます。施工の考え方も一時的な対処か、長期的対応か、と考え方で煉瓦の選択が

変わる場合もあります。一例で言えば、溶鉱炉等で使用されるレンガは、一定時間が

来たら、定期的に張り替えるという場合もあれば、窯業のトンネル窯のように半世紀

ものの間使われ続けるという例もあります。

ここで、その種類と使用例を詳しくは書きません、お知りになりたい、そうした施工を

求められる方は、メールにてお問合せください。例えばという事でこんな種類があります。

けい石レンガ・粘土質(シャモット・アルミナ)レンガ・炭素レンガ・クロムレンガ

マグネシアレンガ・ドロマイトレンガ

チッカ珪素や珪藻土の素材のものや、他にもいろいろあります。一番ポピュラーなのが

粘土質(シャモット)レンガです。ですが、その粘土質(シャモット)レンガでさえ、さらに

種類が細分化されます。その一例が「耐火度」による分類です。これもJIS規格で

定められています。冒頭の質問にあった、「同じようなレンガが値段が数倍違う」理由が

ここにあります。一概には言えませんが、一般市場で見る、「無印」の耐火煉瓦は

このカテゴリーで言う「最低クラス」の可能性もあります。寸法や形状の出来・不出来

性質の安定度、こうした事に付加価値があるという事を是非ご理解願いたく存じます。