第九回:マイナーナインス・キラリ〜ん

こよみの上ではもうじきお月見の季節ですが、東京あたりでは中秋の名月は台風だったり、天気がよいと思ったら熱帯夜だったりで、ホンモノの満月の光を清冽な空気のもとで浴びることが出来るのはむしろ11月過ぎの晩秋でしょう。

ところでワタシは「月の光」というと、世界のトミタ(ネ申!)を思い浮かべてしまいます。

今を去ること三十年以上前、アルバム「月の光」がリリースされて間もない頃だと思いますが、冨田勲(ネ申!)がFM東京に出演して、シンセサイザーの原理を説明するというコアなお正月特番がありました。そこで紹介された彼のドビュッシーは、その後にスティービーワンダーはじめ世界中のミュージシャンがまねをした、シンセサイザー音楽のお手本であります。厨房のワタシも番組を聞いた翌日には、お年玉を握りしめて秋葉原の石丸電気レコードセンター(でっかいわぁ〜)に行き、うやうやしく盤面の表裏の傷や反りを確認(当時の習慣)のうえトミタのLPを入手しました。なかでもテーマでもある「月の光」は宇宙にぽかんと浮かんだような曲想と、シンセサイザーの変幻自在な音色とがかみあって、これはネ申!神の仕業です。その「月の光」のなかでワタシが特に好きなのはこの部分です(聴いてみる)。どうですか、ワタシには群雲の合間から、キラリ〜んと清冽な光が地上に届く・・という光景が目に浮かびます。

キラリ〜んをコードに分解すると下から、レ、ファ、ラ、ド、ミとなり、つまりDm9です。このコードを適宜展開すると「月の光キラリ〜ん」になります(のうがきがうざいけど聴いてみる)。

ちなみにレ、ファ、ラだけならばコードはDmで、ラ、ド、ミだけならばAmになります。つまりDm9はDm+Amと同じで、正反対の和音を同時に鳴らすわけですから、別項で紹介したメジャーナインスの、いとこにあたる「キメラコード」と考えられます。やっぱりキメラはかっちょいいのです。

キラリ〜んは特にコードと併せてメロディーがナインス(Dm9ならミ)になった場合に、は際だって輝くようです。

マイナーコード上でメロディーがナインスというのは、Popsでは頻繁にあります。印象的な使われ方をしてる例としては、70年代のヒット曲、カーペンターズで有名なWe've Only Just Begunがあります。マイナーナインスの音をを中心にメロディーが展開されることによって、清冽なキラキラ感が長く続きます(がまんして聴いてみる)。

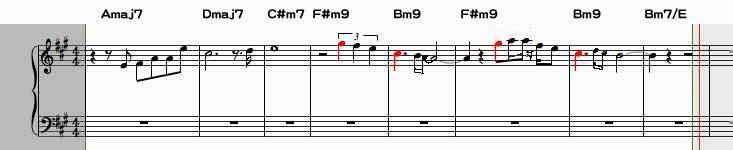

(楽譜:赤いのがナインスの音)「いとしのエリー」はサザンの80年代(発売は79年)最大のヒット曲ですが、サビの「わらってもっとベェベェ〜」の「わら」の部分もマイナーナインスでキラキラすな。

追記:トミタの「月の光」発表から1-2年後でしょうか、近所の楽器店(ヤマハ)の店頭にmini-moog(当時の定価65万円!ピアノより高い)があったので、拝み倒してさわらせてもらいました・・がしかし、鍵盤数も少なく和音も出ない(!)、わけわからんつまみだらけで、すぐに使える楽器というよりは効果音作成機のような代物でした。そういえばキースエマーソンも展覧会の絵のメインはオルガンだった。

コルグのPolysixとかヤマハのDX-7など、アマチュアが入手可能な20万円台で和音も出せる、使えるシンセが出回るには、さらに5年以上の年月が必要で、80年代の到来を待つしかありませんでした。

音楽はコードだ!に帰る