譜面のモーツァルト

ランゲによるモーツァルト ロダンによるモーツァルト モーツァルトを聞くきっかけを作ってくれた小林秀雄氏

期待が失望に変わるのに、そんなに時間はかからなかった。東京文化会館大ホールで響いたヘブラーの演奏は、レコードで聴く彼女の演奏とは全くちがうものだった。音は堅く、そして濁っていた。《中略》

今から冷静に振り返れば、別にヘブラーの演奏がひどかったというわけではないのだろう。私にとって大ホールでモーツァルトを聴くのはあのときが初めてだった。

久元祐子著「モーツァルトはどう弾いたか」丸善ブックス より。

私は、頑固なレコード・ファンに会うと、音響学的に純粋な楽音にばかり鋭敏な耳が、もうこの人には出来上がっている。とよく感ずることがある。無論、そんな人は沢山いるわけではないが、それはレコード・ファンの言わば理想だ。先ずレコードをめぐる解説者や批評かによって、或る種の音楽の概念が与えられ、次にレコードに

よって、恰も本を読む如く音楽を聞く耳の訓練をする。耳はそういう訓練に堪える様である。聴覚とはそれほど柔軟な感覚だとも言えるであろうし、聴覚という言葉は

それほど心理学的な曖昧な概念だとも言える。 小林秀雄著「ヴァイオリニスト」より。

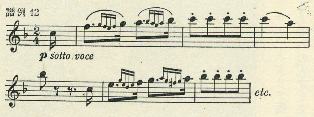

(以下はmidiで再生しています。弦楽の音色などおよそこの世の音とは思えぬすっとんきょな音を出すしますが、一つだけ良いところがあります。 「モオツァルト」(小林秀雄全集 新潮社版)に表れた譜面例

エコーがないところです。エコーも心理学的曖昧さの一因かもしれない。エコーを付けられぬ訳ではない。ただし、驚くほど情報量が膨大になるので。)

僕は、脳味噌に手術を受けた様に驚き、感動で慄へた。

空の青さや海の匂ひの様に・・「かなし」といふ言葉の様にかなしい。

言い度い事しか言はぬ為に、意志の緊張を必要とするとは、どういふ事なのか。

「モーツァルトとの散歩」アンリ・ゲオン著 (高橋英朗氏訳 白水社)に表れた譜面例

ベートーヴェン・・悲壮の萌芽をそこに見出さなかったともかぎらない。

「天賦の才というものが、モオツァルトにはどんな重荷であつたかを明示している。才能がある御蔭で仕事が楽なのは凡才に限るのである。十六歳で、既に創作方法上の意識の限界に達したとは一体どういふ事か。『作

曲のどんな種類でも、どんな様式でも考へられるし、真似出来る』と彼は父親に書く(1778年、2月7日)。

併し、さういふ次第になつたといふその事こそ、実は何にも増して辛い事だ、とは書かない。書いても無駄だ

からである。彼は彼なりに大自意識家であつた。若し彼に詩才があつたなら、マラルメの様に『すべての書は

読まれたり、肉は悲し』と歎けただろう。」 小林秀雄著、モオツァルトから。

「歌人は、歌を詠むといふ事 によつて、歌を体得しているのであつて、その外に、歌を知るどんな道も知らないし、必要ともしていない。詠歌という行為の特色は、どう詠むかにあつて、何を詠むかにはない。何を歌う

かは、どう歌うかによつて決まる他はないからだ。」 小林秀雄著、本居宣長から。

「自己認識と言語表現とが一体をなした精神の働き」というもの、(言語表現を音楽表現と置き換えてもいいだろう。)「歌という物のおこる所」にモーツァルトは既に直面していたと考えてもいいだろうか。

それは彼女の肖像に似ているのだろうか!

フランス娘の笑だろうか? それともザルツブルクの娘のだろうか?

それらは音色を変えることなしに多彩に変化し、すべてが光り輝いている。

それはラモーとグルックを同時に想い起こさせるが、もっと適格で、もっと身にしみる曲である。

人間の動きと芸術の優しい厳しさとの間に、このように親密な調和のとれた例がどれほどあろうか?

声のユニゾンにやがて楽器が加わる。コーラスがアダージョで悲しく歌う。

惚れぼれするような詩情に弾む、あの微かなピチカートのアンダンテ。

それはまるで囁きや木霊に載って、持ち上がる葉の幕さながらである。

(それはバッハとベートーヴェンをあわせたような)実に重々しい陰鬱なアンダンテで始まる。

その様式は、アカデミックでなくて、血液の奔流そのものであるとき、まさに逆らいがたいものとなる。

非凡な旋律をちょっと思い出してみよう。音色やハーモニーはここではほとんど関係ない。

風に舞う羽根のように、運をまかせた呑気な《表白》の歌である。

メロディーは自由に愛撫の歌を奏でている。「ベネディクトゥス」(祝せられたまえ)のテーマ

ホームへ | 譜面のモーツァルトⅡへ

赤く染まった小さな雲のきれぎれ

赤く染まった小さな雲のきれぎれ 単純なテーマのうちに、絶望の叫びが上げられている。

単純なテーマのうちに、絶望の叫びが上げられている。 * 同上

* 同上 その娘を想像することができる。

その娘を想像することができる。 構成の厳しさが情熱を抑えていないことを物語っている。

構成の厳しさが情熱を抑えていないことを物語っている。 偉大な古典的ロマン派、ショパンを想わせないだろうか?

偉大な古典的ロマン派、ショパンを想わせないだろうか? ヴォルフガングは慰められた。

ヴォルフガングは慰められた。 時には息苦しい溜息が聞こえないだろうか?

時には息苦しい溜息が聞こえないだろうか? この構図こそまさに列車を引く操縦者(コンダクター)である。

この構図こそまさに列車を引く操縦者(コンダクター)である。 モーツァルトをほのめかしで理解できなければうそである。

モーツァルトをほのめかしで理解できなければうそである。 やがて弦と木管のささやきにのって波のようにその歌は消える。

やがて弦と木管のささやきにのって波のようにその歌は消える。 音響は驚くほど控えめで、その新鮮さは同時に威力でもある。

音響は驚くほど控えめで、その新鮮さは同時に威力でもある。 オーケストラは、持続低音の上に、半音階で嘆きを表す。

オーケストラは、持続低音の上に、半音階で嘆きを表す。 あるいは妖精たちのたわむれに載って・・・

あるいは妖精たちのたわむれに載って・・・ それは鳥独特の鋭い音である。

それは鳥独特の鋭い音である。 心のコーダにおける喜びの確かさだ。

心のコーダにおける喜びの確かさだ。 そして「アニュス・デイ」のテーマ

そして「アニュス・デイ」のテーマ あるいは、これによく似た「キリエ」(主なる神)の冒頭

あるいは、これによく似た「キリエ」(主なる神)の冒頭